“老式生活”支棱起来了:“老土”成顶流 “老式生活”翻红

《夕阳红生活:老年人健康生活方式全书》 #生活技巧# #健康生活方式# #健康生活方式书籍# #老年人健康指南#

“老式生活”正在流行,传统生活方式正以全新姿态回归现代生活。大花床单、棉绸裤重新翻红,改造老家具、老房子成为新时尚,这一代人正将老一辈的智慧活成时髦的样子。

“老式生活”支棱起来了

泉州网6月27日讯(融媒体记者李菁)“老式生活”正在流行,传统生活方式正以全新姿态回归现代生活。大花床单、棉绸裤重新翻红,改造老家具、老房子成为新时尚,这一代人正将老一辈的智慧活成时髦的样子。

年轻人爱上了逛菜市场(泉州晚报资料图片)

大花床单是不少人的童年记忆(受访者 供图)

在泉州,“老式生活”同样在回归。“60后”流行过的大花床单,重新铺回了“80后”“90后”的欧式大床上,粉或黄的底色配上牡丹花图案,与现代设计的床体搭在一起看似违和,但睡起来却舒服又踏实。“大妈”偏爱的棉绸裤,也穿到了“00后”的身上,透气吸汗的特性让年轻人直呼“真香”。老式的藤椅,重新刷漆改造后的老柜子,成了复古又时髦的家居单品。大家开始找回“老手艺”,家乡的元宵圆要自己做,咸菜学着自己腌。老式的超市和菜市场更好逛,能找到蒜蓉枝、麻糍等老泉州的美味,超市阿姨也足够热情,会教你如何用通过西瓜的纹路来判断甜度,怎么通过观察鱼眼来分辨新鲜度……老泉州人的智慧被重新拾起,成了流行的生活方式。

市场数据印证了这一热潮。国家市场监督管理总局数据显示,2024年,传统节日文化消费品新增38.5万种,同比增长25.3%,增速快于消费品总体水平。《2025抖音电商非遗发展数据报告》显示,年轻群体热衷购买老字号,非遗在他们眼中不再是“老古董”,而是老祖宗留下的生活品位,“00后”的非遗商品订单占比达21.3%,“90后”占比更是高达38.9%。《2024休闲零食市场趋势洞察报告》显示,老式零食话题的热度增速达到74.1%,有94.7%的消费者因怀旧而购买记忆中的零食。

从质疑到理解,再到欣赏,老一辈的智慧结晶正受到越来越多市民喜爱。市民开始重新审视产品的实用性和耐用性,老式物品经过时间检验的功能设计,恰好满足了这种需求。这种回归传统的趋势并非简单的怀旧情结,而是当代人文化自信不断增强的体现。随着传统工艺与现代生活在需求和审美方面深度融合,这股“老式生活”风潮将获得更持久的生命力,传统智慧也将以更加贴近现代生活的方式发挥作用。

“老土”成顶流 “老式生活”翻红

□融媒体记者 李菁

从“土到掉渣”到“真香”,“老式生活”用品经受住了时间的考验,成为复古风的时尚单品。花床单、棉绸裤、搪瓷杯等承载着岁月记忆的老物件,正悄悄回到市民的生活中,用朴实和耐用赢得新一代人的喜爱。

老物件抓住年轻的心

“从质疑我妈,到成为我妈。”市民婷婷在购物平台上淘了2张丝光老式床单,粉色的底子上印着大朵的牡丹花,边缘还有传统的纹样装饰。婷婷提供的购物链接显示,单价64元的床单,销量已经超过了1万件。

婷婷家有4张老式床单,前两张已经有40年的历史了,那是她父母结婚时购入的。12年前,她搬进新家,生下了宝宝。妈妈从衣柜的最底层找到了两张旧床单,铺在了婴儿床上。老人家觉得,这样的老床单柔软透气、不起静电,最适合小婴儿睡。当时,婷婷并不喜欢看上去有点“土气”的老床单。用了几十年的床单,虽然被妈妈保存得很好,看起来并不破旧,但和新家的现代简约装修风格格格不入。“为了家庭和谐还是用上了。用着用着,宝宝就用习惯了,还不愿意换新式床单。”婷婷说,质地厚实的老床单睡起来很舒服,躺在上面有一种回到小时候的感觉。现在,老床单不仅是孩子房间里的“标配”,她也会时不时换上。有时候,她还想煮一锅米汤浆床单,找回记忆里的触感。

和老式花床单一起回归的还有棉绸裤。十多元的棉绸裤,从网上火到了线下,连大型商超里都有售卖,以其透气吸汗、舒适亲肤的特性成为年轻人的新宠。搪瓷杯也是翻红的老物件。去年冬天,随着“冬天第一盆草莓蛋糕”登上热搜,用来盛蛋糕的搪瓷缸也跟着火了,有商家日销售额暴增50倍。“老祖宗严选”的中华田园犬、中华田园猫也成了宠物界的“网红”。最近,一只名叫“长毛”贵州下司犬火爆海外,其视频在YouTube、TikTok等平台累计播放量突破3亿次;另一只叫“小米”的广西土松犬也在短时间内收获百万粉丝,单条视频点赞破百万次。

因实用和怀旧“回到过去”

国家税务总局数据显示,今年“五一”假期,全国消费相关行业销售收入同比增长15.2%,包括国潮好物在内的“老字号”成为流量担当。“90后”已是购买“老字号”最多的群体,“00后”下单量增长最快,同比增速达95%。

“老式生活”为什么会火?“因为实用。比如,老式的床单,用了这么多年,摸着还是很厚实,颜色也很鲜艳。”婷婷说。前段时间,婷婷一家人到湖南旅游,在逛一家文创店时,儿子要求买一个价格40元的搪瓷水杯。当时,婷婷考虑的不是价格,而是搪瓷水杯耐不耐用。当得到“一般不会整体摔碎,只会掉瓷”的答案后,她立马买单了。因为她觉得搪瓷水杯比陶瓷杯和塑料杯更耐用。

《2025年轻人生活方式洞察报告》显示,当代年轻人的消费观呈现出“理性与感性并存”的双重特征。70%的受访者将性价比视为首要考量,同时60.7%的人注重质价比,形成“价格敏感+品质苛求”的复合型消费观。产品性能、用户体验等“硬实力”取代品牌溢价,成为消费决策的关键因素。

怀旧,也是“老式生活”翻红的原因之一。市民小颖热衷给孩子购买自己童年时玩过的玩具和吃过的小零食。“泡泡胶、弹珠、小浣熊干脆面、比巴卜泡泡糖……我经常和孩子分享自己的童年乐趣。这种时候,感觉自己又回到了童年单纯快乐的时光。”数据显示,有61.2%的“70后”“80后”通过怀旧消费寻求情感慰藉,既为自己购买,也乐于与子女分享童年记忆。“90后”“00后”可能大部分没有使用过老物件,但对经典文化和复古生活方式存在强烈好奇,会因为追求复古美学而购买。

情感与时尚的双向奔赴

“老式生活”的翻红,可不仅仅是因为市民对实用和怀旧的追求,更得益于其与现代的深度融合。那些带着岁月痕迹的老物件,也在不断创新,以此获得更多人的喜爱。

老式床单在保留经典花色的基础上,做出了“升级款”,融入现代印染技术,让色彩更加持久、亮丽,同时推出可定制服务,消费者可以选择尺寸和图案。棉绸裤的设计也紧跟潮流,加入阔腿等时尚元素,版型更符合年轻人的审美,还推出了亲子款,满足不同消费群体的需求。搪瓷杯不再局限于单一的实用功能,设计师们在杯身绘制了国潮插画,让传统搪瓷杯变身个性十足的时尚单品。

“古早味”小吃风靡古城(泉州晚报资料图片)

“‘老祖宗’严选出来的品质有保证,不过,不管是物件还是生活方式,都需要与时俱进,才能火得更久。”在市区西街的一家满煎糕店里,市民老黄买到了“低糖版”的满煎糕。这份儿时的味道他想念已久,却一直因为血糖偏高不敢尝。得知有“改进版”后,他赶忙前去购买,找回了曾经的老味道。“古早味”的满煎糕增添了抹茶、芝士等年轻人喜爱的新口味,用上了印有泉州元素插画的文创包装。不过,不管怎么创新,原始的味道依然在“C位”。

在保留传统的基础上,加入当代人的审美和需求,让老物件焕发出新的生命力,“老式生活”不再是博物馆里的陈列品,而是成为可触摸、可使用、可分享的生活方式。这一场“老式”与现代的“双向奔赴”,带来了新的消费趋势,让大家开始追求经得起时间考验的好物和生活,也让传统在创新中得到更好地传承。

■相关新闻

风靡千年

泉州人的“老祖宗严选”

“你永远可以相信老祖宗的眼光。”在泉州,“老祖宗严选”从未过时。作为世遗之城,泉州百姓在日常生活里有无数宝藏。

传统服装

跨越千年的时尚

泉州有句闽南俗语说得好:“卜食着食菠伦,卜穿着穿丝绸。”(意为:吃菜要吃菠菜,穿衣要穿绸缎。)泉州的“老祖宗”在穿衣方面甚是讲究。《诸蕃志》记载,宋元时期,泉州“织染为天下最”,产绫、绢、丝、布。从泉州官墓出土的宋代织物可见,泉州人早已掌握提花、绞罗等复杂工艺。《闽书》赞泉州工匠“百工技艺,敏而善仿”,所产“刺桐缎”更是通过海上丝绸之路远销海外,引得“番贾持珊瑚易之”。

泉州城内,“衮绣铺”“清白源”等地名,见证着织染业在历史上的兴盛。“衮绣铺”是宋代刺绣业的集中地,位于如今的鲤城区鲤中街道。南宋南外宗正司迁至泉州后,对精致绣品的庞大需求,推动泉州产的面料质量与花色不断精进,彼时出产的“泉缎”,既是贡品,又是重要的外销品。鲤城区东街与南俊路交会处有“清白源”古井,古代织染匠人以井水染深青色为天下最,是泉州在染色工艺上追求极致的佐证。

火爆全网的蟳埔簪花围,其源头可追溯至宋元时期。(泉州晚报资料图片)

泉州人对于穿戴的时尚审美也传承千年,延续至今。火爆全网的蟳埔簪花围,其源头可追溯至宋元时期,阿拉伯商人从海上丝绸之路带来异域鲜花种植,并送给蟳埔女作为头饰佩戴。簪花围、大裾衫、阔腿裤的装扮,如今已火遍全国,走向世界,亮相多个国际时装周。去年,蟳埔日接待游客峰值已突破10万人次。

惠安女惊艳亮相法国巴黎(泉州晚报资料图片)

同样惊艳的还有惠安女服饰,“封建头,民主肚,节约衣,浪费裤”,惠女的花头巾、露脐上衣、拖地长裤,都带有当下的流行元素,十分“出片”。

一日三餐

“海洋里的烟火气”

“靠海吃海”是泉州人的祖传技能,早在先秦时期,闽越先民就已在晋江流域捕捞鱼虾。泉州人吃海鲜不仅吃鲜,还擅长吃出“花样”。比如,起源于明代的“土笋冻”,在全国的海鲜吃法中绝对算得上“冷门”;还有海石花,也被聪慧的泉州人做成了石花膏,清凉消暑。

宋元时期,泉州港“涨海声中万国商”,异域商人、旅行者带来的饮食习俗与本地美食在此融合。咖喱、胡椒等漂洋过海,来到泉州,与本土食材一起造就了泉州菜鲜、香、甜、咸、辣的五味调和。在泉州,吃的是世界美味。海蛎煎、牛排、牛肉羹、面线糊等泉州名小吃里,都有本地与“番味”的碰撞,都是海上丝绸之路的饮食文化交融的见证,承载着“市井十洲人”的繁华记忆。

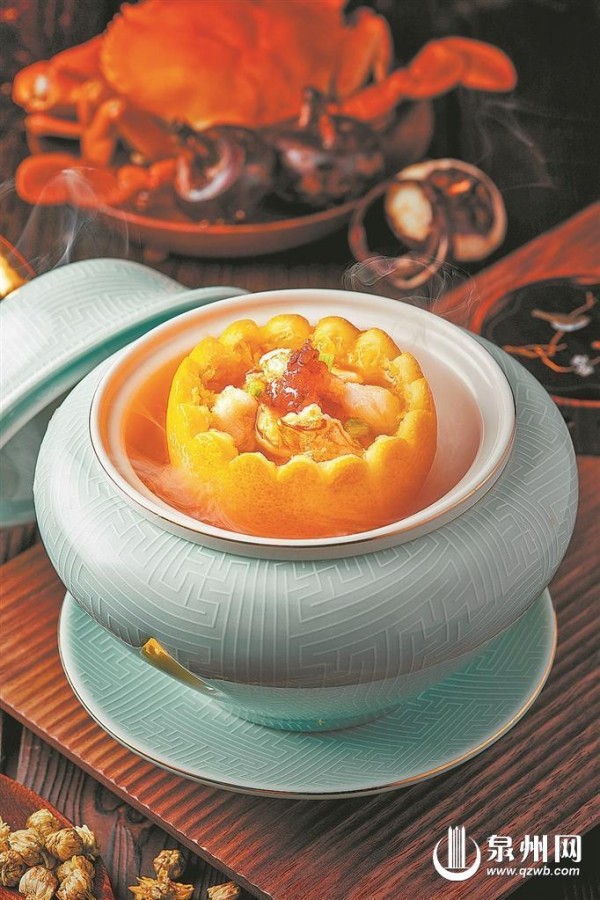

“蟹酿橙”等菜肴,展现了泉州饮食山海兼具的特色。(泉州晚报资料图片)

说起泉州美食,不得不提南宋石狮籍美食家林洪。他所著的《山家清供》是中国饮食文化史上的重要典籍,不仅记录了宋代士大夫的雅致饮食,更展现了泉州人“山海入味”的烹饪智慧。书中记载的“蟹酿橙”“山煮羊”等菜肴,既有海味的鲜甜,又有山野的清新,展现了泉州饮食山海兼具的特色。

如今,《山家清供》104道菜品已在石狮被复原,成为“宋元海丝宴”。这桌宴席,将闽南菜山珍海味的灵魂,及泉州的风土人情化作盘中佳肴,让食客品味刺桐城多元文化交相辉映的千年文脉。

红砖厝番仔楼

镌刻“海丝”印记

说起泉州的“住”,同样藏着“海丝”密码。红砖古厝的中原基因、番仔楼的南洋风情、蚵壳厝的建筑智慧,共同讲述着泉州多元文化融合的独特魅力。

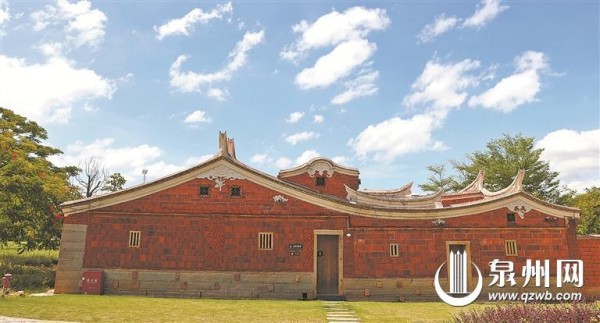

闽南传统红砖古厝(泉州晚报资料图片)

“红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊。雕梁画栋皇宫起,石雕木雕双合璧。”“皇宫起”样式的闽南建筑不仅藏着泉州工匠的智慧,还大有看头。厝顶正脊为燕尾脊,形似燕尾,两端上翘,还装饰了剪瓷雕、灰塑、交趾陶等。剪瓷雕由彩釉粘贴而成,图案有飞禽走兽、花卉树木、戏曲人物等,十分精美。“出砖入石”则藏着泉州人的抗震建筑科学,也是古厝的一大看点。彼时的工匠用红砖与白石交错砌墙,“刚柔并济”,能使房屋更加坚固,红白搭配煞是好看。

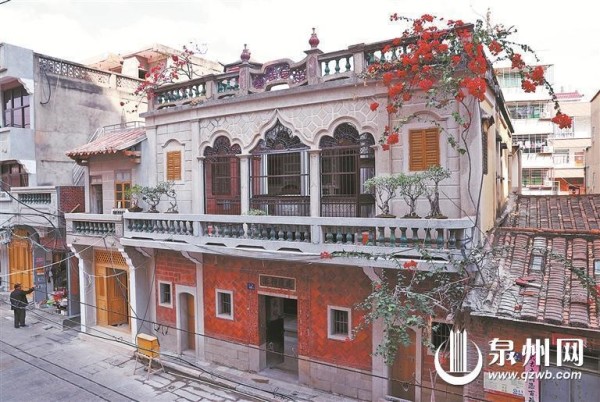

番仔楼(泉州晚报资料图片)

番仔楼,又称番客楼,是中西合璧的民居建筑。民国时期,从南洋归国的华侨,带着异乡的建筑理念与丰富的海外资源,在家乡建起了外形独特的番仔楼。番仔楼突破了闽南传统民居的固有范式,将闽南建筑的精巧与南洋建筑风格融于一体,建筑材料也多从南洋跨海运来,“番仔楼”之名由此而来。

位于泉州蟳埔的蚵壳厝,则是国内绝无仅有的一种建筑形式。宋末元初,泉州沿海的居民发挥智慧,将远洋商船压舱带来的蚵壳与海泥巧妙结合,砌成房子的墙体。这种以海蛎壳为主要建材的古民居,是我国东南沿海地区最具代表性的贝饰建筑,更见证了古代海上丝绸之路的繁荣盛况。

责任编辑:黄冬虹

网址:“老式生活”支棱起来了:“老土”成顶流 “老式生活”翻红 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1206926

相关内容

现代老人生活的多棱镜老房卫生间翻新流程以及老房卫生间翻新注意事项

老式木沙发翻新改造

旅居养老成晚年生活新模式

【红色记忆】红色带来红利!遵义老百姓生活发生巨变

生活式早教,让家人成为老师

“数字化生活”洪流袭来,老年人成了“数字贫困户”

老屋翻新 打造复古老式台湾风格宅

老旧建筑翻新改造为养老房:让居室成为生活记忆的延续

老房卫生间翻新步骤流程