【前沿科普】磁场“修复”骨骼

补充维生素C有助于骨骼修复 #生活技巧# #健康养生技巧# #运动伤害康复#

以下文章来源于生物化学与生物物理进展 ,作者PIBB

生物化学与生物物理进展.

期刊宣传、为作者和审稿人提供移动终端的登录服务

磁场如同一双“无形之手”,悄然编织着人类与自然的联系之网。地球本身便是一个庞大的天然磁体,其磁场从地核延伸至太空,为候鸟迁徙精准指引航线;而在日常生活中,从传递信息的手机与Wi-Fi信号,到厨房里牢牢吸附便签的冰箱磁贴,磁场的力量早已渗透进现代生活的每个细节,构筑起一张无所不在的“隐形能量网络”。

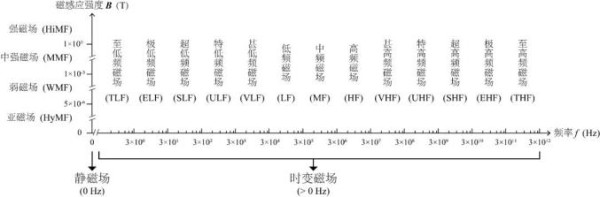

根据电磁场磁感应强度和方向是否随时间变化,电磁场可以分为不随时间变化的静磁场(static magnetic fields),以及随着时间变化的动磁场,又称时变磁场(time-varying magnetic fields)两大类。静磁场就是我们常见的冰箱贴、指南针等产生的磁场,依据磁感应强度大小,可以人为划分为亚磁场(hypomagnetic field,HyMF,<5 μT)、弱磁场(weak magnetic field,WMF,5 μT~1 mT)、中强磁场(moderate magnetic field,MMF,1 mT~1 T)和强磁场(high magnetic field, HiMF,>1 T)[1-2]。时变磁场则是Wi-Fi路由器、家用电器等产生的磁场,根据磁场强度随时间的变化方式可分为正弦电磁场、脉冲电磁场、随机磁场等,也可用电磁波的频率来表征一定的电磁场。《中华人民共和国无线电频率划分规定》[3]依据不同的频率将电磁波内无线电波划分为13个频段。

1979年,美国食品和药品监督管理局(FDA)批准了电磁疗法用于治疗骨骼疾病[4]。从那以后,国内外出现了很多利用电磁技术治疗骨骼问题的医疗设备。那么什么是“骨重建”呢?简单来说,就像我们身体的其他部分需要新陈代谢一样,骨头也需要不断更新换代——把老旧的骨组织吸收掉,再长出新的健康骨组织。这个过程就叫做骨重建,是维持骨骼健康的关键。

当骨重建失衡时,就会产生骨折、骨质疏松症等骨重建相关疾病。骨折是因外伤、疾病所引发的骨骼断裂,即骨连续性的中断,可能因为摔倒、撞击或者骨头本身太脆弱导致。骨质疏松症是以骨量减少、骨的微细结构破坏导致骨脆性和骨折危险性增加为特征的慢性进行性疾病。骨头内部越来越松,慢慢变得越来越脆,就像是干枯的树枝被折断一样,骨质疏松症患者的骨头轻微碰撞甚至打个喷嚏都可能引发骨折。这种病在中老年人中很常见,特别是绝经后的女性。2021年第七次全国人口普查数据显示,我国 65岁以上老年人口达1.9亿,占总人口的13.5%,标志我国已进入人口老龄社会[5]。2018 年我国流行病学研究结果表明:骨质疏松症患者高达9 000万人以上,成为我国老年人健康的第三大类慢性疾病[6]。骨质疏松骨折,尤其是髋部和腰椎骨折的致残率和死亡率高,而被冠以“人生最后一次骨折”[5]。

(图片源于https://www.freepik.com/)

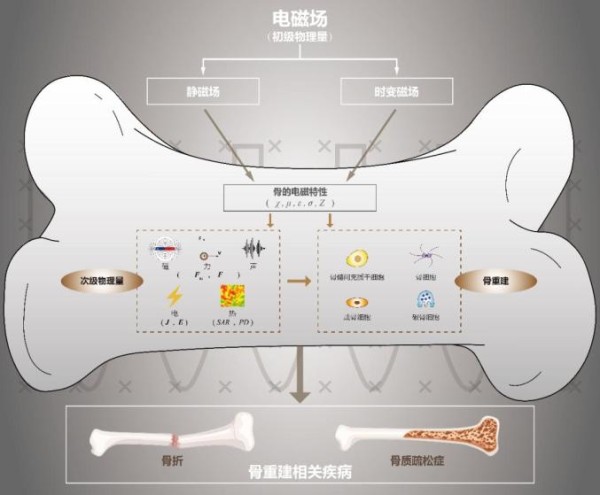

科学家发现,电磁场对治疗骨质疏松、骨折等骨疾病有一定效果,这背后的原理其实很有趣。原来,我们的骨头本身就像个“天然的压电材料”,当受到电磁场作用时,骨头内部会产生一系列奇妙的物理反应——就像变魔术一样,能产生电流、磁力、机械力、声波和热量等。这些物理变化会从最微小的骨组织细胞开始,通过影响多条信号通路,一层层影响到整个骨骼系统,最终帮助骨骼修复和再生。

电磁场在促进骨骼修复和再生方面虽然已有不少研究,但目前仍面临几个重要挑战。首先在科学研究层面,物理学家和生物学家往往“各说各话”——物理学家主要研究电磁场本身的特性及其对骨骼产生的物理作用,而生物学家则关注细胞对这些电磁场的反应。这种“两条平行线”式的研究方式,使我们难以真正理解电磁场究竟是如何影响骨骼生长的。就像只看到开关和灯泡亮灭,却不清楚中间的电线是怎么连接的一样。其次在技术应用上,我们使用的电磁场治疗方案,很多还是基于60年前的老技术,就像现在还在用大哥大手机一样落伍。现代电磁技术已经发展出更多样、更强效的治疗参数,但这些新方法在骨骼治疗领域却很少被尝试和研究。最后在治疗设备方面,医院里常见的电磁治疗仪大多体积庞大、价格昂贵、使用麻烦,患者往往需要长期往返医院治疗,这对需要持续治疗的骨质疏松或骨折患者来说很不方便。

那么未来该如何改进呢?我们提出了三个重点发展方向:第一是要建立全新的研究思路,把电磁场在体内产生的各种物理效应(如“磁、电、力、声、热”等)看作一个整体来研究,就像研究一道菜不仅要看食材,还要看火候、调味等所有因素的配合。第二是要开发新一代的电磁治疗技术,尝试更高频率、更精准的电磁波组合,就像从收音机时代升级到5G网络一样。第三是要研发更智能、更便捷的治疗设备,让患者不仅能在医院治疗,还能在家使用,就像把大型计算机变成随身携带的智能手机那样方便实用。这些改进将帮助电磁治疗技术更好地服务于骨骼健康。

电磁疗法在骨骼修复领域虽然展现出良好前景,但仍面临诸多技术瓶颈。通过技术创新,让电磁疗法真正成为骨骼健康的“智能助手”,为患者提供更舒适、更高效的治疗选择。(详情请点击下方阅读原文)

[1] 田小飞, 张欣. 稳态强磁场的细胞生物学效应. 物理学报, 2018, 67(14): 19-29

[2] Zhang J, Meng X, Ding C, et al. Regulation of osteoclast differentiation by static magnetic fields. Electromagn Biol Med, 2017, 36(1): 8-19

[3]中华人民共和国工业和信息化部. 中华人民共和国无线电频率划分规定: 工业和信息化部令第62号. (2023-05-23). https://wap.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/cyzcyfgs/bmgz/wxdl/art/2023/art_1e98823e689f42ca9ed14dcb6feec07a.html

[4] Bassett C A, Mitchell S N, Gaston S R. Pulsing electromagnetic field treatment in ununited fractures and failed arthrodeses. JAMA, 1982, 247(5): 623-628

[5] Department of Medical Administration of National Health Commission of the People’s Republic of China. 老年髋部骨折诊疗与管理指南(2022年版). 骨科临床与研究杂志, 2023, 8(2): 77-83

[6]王临虹. 中国骨质疏松症流行病学调查报告2018. 北京: 人民卫生出版社, 2021

作者简介

刘俊宇

西北工业大学生命学院生物医学工程专业博士研究生。主要从事电磁场对骨骼相关疾病的生物医学基础研究。

商澎

西北工业大学深圳研究院长聘教授。国际宇航科学院院士。主要从事电磁场对骨骼系统健康的设备研发及生物医学基础研究。

生物化学与生物物理进展

《生物化学与生物物理进展》是国内外公开发行的全国性学术期刊, 由中国科学院生物物理研究所和中国生物物理学会共同主办。主要报道生物化学、分子生物学、生物物理学及神经科学等领域的国内外最新进展, 设有前沿透视、综述与专论、研究报告、技术与方法、研究快报等十几个栏目。

《生物化学与生物物理进展》创刊于1974年。始终以推动生命科学发展和促进国家经济建设为宗旨,不断提高学术、编辑和出版质量。经过五十年的不懈努力,已成为出版质量精良,在我国生命科学、基础医学及其他相关领域具有一定影响、深受广大读者欢迎及专家好评的学术期刊。被SCI、SCOPUS、CA、俄罗斯文摘等国际权威检索系统收录。曾多次荣获国家级或省(部)级期刊奖。

本文转载自公众号:生物化学与生物物理进展

往期推荐

原标题:《【前沿科普】磁场“修复”骨骼》

阅读原文

网址:【前沿科普】磁场“修复”骨骼 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1341669

相关内容

中国骨健康科普指南科普|骨骼的隐形危机:揭秘骨质疏松症

外骨骼助行器:机器人科技如何提升生活质量?

感知前沿科技 共享美好生活——探访2023年全国科普日主场活动

骨折术后这样吃!科学分阶段饮食加速骨头修复

探路者下肢外骨骼:助力未来运动与康复的科技新选择!

外骨骼机器人在医疗领域迅猛崛起,消费市场尚需提升舒适度

精工科技重磅发布:AI外骨骼机器人助力老人生活

1年3倍增长的秘密:数字「整体康复骨科护理平台」如何变革『骨科康复』?

骨健康科普:骨折处理、恢复时间及饮食建议