这不是一本鸡汤书,而是余华的写作之路

工作之余读一本好书是绝佳的休息方式 #生活乐趣# #日常生活趣事# #读书分享乐趣# #工作之余乐#

余华确实是我比较喜欢的作家,大学时候,就几乎读完了他所有的长篇小说,最经典的《活着》也在读的时候读不下去,太难受,其他的几部也都有苦难编制的牢笼,让人逃不出去。

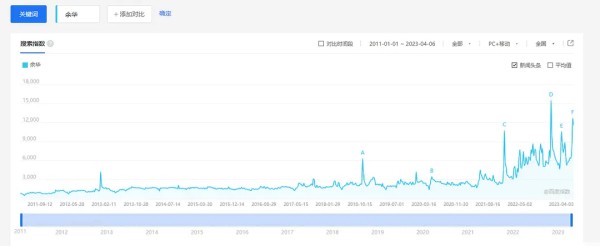

这两年,余华频频登上网络,幽默的语言,让人交口称赞,好在他没有获得诺贝尔文学奖,否则也有可能被扣上不爱国的帽子。

百度指数来看,这两年确实热度变高了

这本《没有一种生活是可惜的》看似是一本鸡汤书,但确是一本余华关于自己的杂文集,这本书里,自传式的写了他自己的童年,自己的家庭,自己走上写作之路的经历,还有谈音乐,谈作家朋友,但是有些文章,早在更早的时候,就已经出版过了,尤其是最后一篇《我们生活在巨大的差距里》,2015年就已同题书名出版,当时受到了批评,同样也是谈上边这些,但是用了这样一个书名,就有点文不对题,也就是标题党。

这种杂文集就相当于作家有50篇文章,这本选30篇,那本又选30篇,再一本再选30篇,经过排列组合就能出来3本书,如果再新写了几篇,加上旧闻,就又多了几本。总之,因为是不同的出版社,也就无所谓了。

这种方式余华在自己的书中都有吐槽:

我曾经以为另一位作家朋友是个例外,我读过他关于文学的文章,也和他一起出席过文学方面的活动,这家伙有个本领,每次说出来的都是我第一次听到的,让我误以为他是一个每时每刻都在思考的人,可是他花那么多时间去看电视里的篮球、足球、网球什么的,还要花时间整理自己的小花园,他睡着的时间也比我长,他哪来那么多的新东西?后来听说他有一个诀窍,就是他有几篇演讲稿始终不发表,让读者们看不到,让我也看不到,每次演讲时根据不同的对象把那些演讲稿里的内容挑选着说,即使听过他演讲的人,也会有第一次听的感觉。前几天我遇到他时问是不是这样,他有些得意地承认了,随即有些沮丧地说以后可能不灵了,因为他的一位教授朋友要编辑一套作家谈文学的丛书,他这些压箱底的宝贝都要拿出来出版了。等着吧,过不了几年,他的铁杆读者再听他演讲时就不会觉得是第一次了。从豆瓣评分来看,《没有一种生活是可惜的》7.9分,我们《生活在巨大的差距里》6.6分。

2023年4月新书,《我的文学白日梦》,看目录又有不少重复的东西。

因为我之前并没有看过余华的散文集,这本书《没有一种生活是可惜的》对我来说是全新的。

综述

本书分为三部分,第一部分是自己的童年,成长经历,以及讲他出版各种小说背后的故事。

第二部分是文学,音乐, 旅行。

第三部分讲活着是为了讲述。这是马尔克斯的一本书的书名,用到这里,表达他对当下的看法,但是这部分比重并不是很大。

书中有很多金句,表达了他的看法,一个人的童年,不仅影响了他的成长之路,也影响了他的写作之路。正如在开篇《一个记忆回来了》写到:

很久以来,我始终有一个十分固执的想法,我觉得一个人成长的经历会决定其一生的方向。世界最基本的图像就是这时候来到一个人的内心深处,如同复印机似的,一幅又一幅地复印在一个人的成长里。在其长大成人以后,不管是成功还是失败,不管是伟大还是平庸,其所作所为都只是对这个最基本图像的局部修改,图像的整体是不会被更改的。当然,有些人修改得多一些,有些人修改得少一些。以致于后来他写的许多小说,都有童年的影子。

虽然余华都没读过大学,更不是科班出身,但是他在少年时代也是疯狂喜欢阅读的,在中学时期和同学把一本书互相拆开,然后每人读一点,结果读没有结尾的书,然后尽自己的想象把结尾想出来;还和哥哥一起读图书馆读,甚至把图书馆一架子的书也读完了。

还有书中有一段话也给了他很大的启蒙,就是大字报:

在大字报的时代,人的想象力被最大限度地发掘了出来,文学的一切手段都得到了发挥,什么虚构、夸张、比喻、讽刺……应有尽有。这是我最早接触到的文学,在大街上,在越贴越厚的大字报前,我开始喜欢文学了。第一辑

第一辑中还写了父子之战,余华和父亲的战争,后来写余华养孩子的方法,读这篇时我也找到了共鸣,比如不想让那我孩子喝可乐,我会跟他说可乐太辣了,他也就不喝了。可乐与酒这一篇充满了趣味。

讲完了童年,接下来的几篇,讲走上文学之路,先是高考落榜, 然后去当牙医,然后讲到名场面,看到县文化馆的很闲,就去写小说,进去了。然后在《收获》上发表小说,到后来结识了各种编辑,作者什么的,如果你余华感兴趣,可以把这一本当成他的小传,感受一下书背后的故事,非常有意思。

在《活着》里,有庆死了之后,描写福贵的伤心,不用大段的描写,而是只用了一句话,余华做了这样的解释:

我写福贵看到那条通往城里的小路,月光照在路上,像是撒满了盐。想想那是怎样的一条月光下的小路,撒满了盐,这个意象表达的是悲痛在无尽地延伸,因为盐和伤口的关系是所有人能够理解到的。所以当一个作家用朴素的语言写作时,其实比用花哨复杂的语言更困难,因为前者没有地方可以掩饰,后者随处可以掩饰。这样的赏析,这是作者实实在在的感受,也是作者写作的初衷,建议下次考阅读理解的时候就这样考。

第二辑

第二辑讲文学和音乐旅行,这部分内容讲到了很多的名作家,比如川端康成,博尔赫斯,三岛由纪夫,契诃夫,等等,如果你对这些作者的书不熟悉的话,很难共情,并且后边讲了音乐,由于我对古典音乐一窍不通,看这部分内容味同嚼蜡,不能说不好,只是我不懂欣赏。

余华在采访里谈到,自己的作品很简洁,只因自己认识的字不多。这当然是一种谦虚,他的阅读量非常惊人,对文学经典桥段侃侃而谈,互联网上99%的读书博主,显然都不如他。

这里摘抄几段金句,来表明余华的态度:

我的经历告诉你们一个道理:做一个作家只要认识一些字,会写一些字就足够了,有文化的人能成为作家,没文化的人也能成为作家。作家是什么?用吉卜赛人的话来说,就是把别人的故事告诉别人,再向别人要钱的那种人。这最后一句,在本书中出现了三次。

写长篇小说就和生活一样,充满了意外和不确定。我喜欢生活,不喜欢工作,所以我更喜欢写作长篇小说。写作与生活,对于一位作家来说,应该是双重的。生活是规范的,是受到限制的;而写作则是随心所欲,是没有任何限制的。任何一个人都无法将他的全部欲望在现实中表达出来,法律和生活的常识不允许这样,因此人的无数欲望都像流星划过夜空一样,在内心里转瞬即逝。然而写作伸张了人的欲望,在现实中无法表达的欲望可以在作品中得到实现写作和生活,音乐带给了作家极大的启发,也融入到了作品中。

我明白了叙述的丰富在走向极致以后其实无比单纯,就像这首伟大的受难曲,将近三个小时的长度,却只有一两首歌曲的旋律,宁静、辉煌、痛苦和欢乐都重复着这几行单纯的旋律,仿佛只用了一个短篇小说的结构和篇幅就表达了文学中最绵延不绝的主题。其实文学的叙述也同样如此,在跌宕恢宏的篇章后面,短暂和安详的叙述将会出现更加有力的震撼。第三辑

第三部分有点鸡汤味道,人生还是要积极向前。

没有一种生活是可惜的,也没有一种生活是不值得的,所有的生活都充满了财富,只不过看你开采了还是没有开采。世界上没有一条道路是重复的,也没有一个人生是可以替代的。每一个人都在经历着只属于自己的生活,世界的丰富多彩和个人空间的狭窄使阅读浮现在了我们的眼前,阅读打开了我们个人的空间,让我们意识到天空的宽广和大地的辽阔,让我们的人生道路由单数变成了复数。仅有的一篇比较犀利的文章,《我们生活在巨大的差距里》,言辞也并不犀利,前些天余华谈孔乙己登上了热搜,以前妙语连珠的余华,也开始支支吾吾,最终也只能说出就业压力大,这样一个概括性短语。

先锋作家也不先锋了,我不期待他扛起大旗, 只希望能空余时间,把书中提到的未完成的小说尽快写完吧!

网址:这不是一本鸡汤书,而是余华的写作之路 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1384998

相关内容

自我提升类书籍一定是鸡汤么?未必。这4本书推荐给你,看完总有收获龚鹏程|是日常生活,而不是日常性书写

《心灵鸡汤》读书心得12篇

关于中国人的生活美学,这四本书不得不读

生活是一本无字书,我们天天在这本书种遨游,写下你阅读生活之书的感受

哲学是生活的指南,别再只看鸡汤

我的课余爱好是读书作文(通用9篇)

【古旧书业观察二四】一是斋:爱书人的业余贩书之旅 夫子访谈

余华新书

余生最好的活法,不是聚会,不是跳舞,而是这3种方式