循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて

学习基本的当地语言短语,如在日本学“你好”(こんにちは) #生活知识# #旅行生活# #世界文化体验#

公衆浴場業、旅館業等における循環式浴槽のレジオネラ症防止対策については、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号同局長通知)等に基づき、関係者に対し御指導をお願いしているところですが、今般、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策について、営業者による適切な管理が行われるよう、平成12年度厚生科学研究に基づき、上記通知の趣旨を踏まえた具体的な管理方法等をマニュアルとして作成しましたので、関係者への周知方お願いいたします。

なお、「遊泳用プールの衛生基準について」(平成13年7月24日付け健発第774号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールの付帯設備として、循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合にも、当該設備の管理が上記マニュアルに準じて行われるよう、関係者への周知方併せてお願いいたします。

2.設備の概要

(1)循環式浴槽とは、どのようなシステムの浴槽をいいますか。

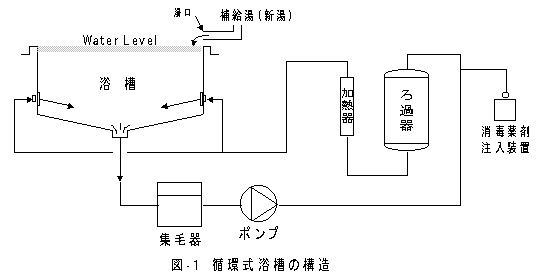

循環式浴槽とは、温泉水や水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯をろ過器を通して循環させることにより、浴槽内の湯を清浄に保つ構造の浴槽を言います。この中で「連日使用型循環浴槽」は、浴槽水を24時間以上完全換水を行わないで循環ろ過する浴槽、いわゆる24時間風呂です。構造は、図-1に示すように集毛器(ヘアーキャッチャー)、循環ポンプ、消毒装置、ろ過器、加熱器(熱交換器)、循環配管によって構成され、浴槽内の湯を浄化し適温に保つものです。

浴槽の湯は、髪の毛などの混入物が集毛器で除去され、消毒剤などを用いて消毒します。消毒剤には塩素系薬剤が推奨されていますが、温泉の中には塩素消毒の効果が十分に発揮されない泉質があります。その場合は、オゾン殺菌や紫外線殺菌により消毒が行われています。その後、ろ過器で更に微細な汚濁物質がろ過され、加熱器で適温に温めて浴槽に戻されます。

この他に「毎日完全換水型循環浴槽」があり、その構造は主に循環ポンプとろ過器で構成され、浴槽水は毎日完全換水を行います。

(2)湯の循環方式には、どのような方法がありますか。

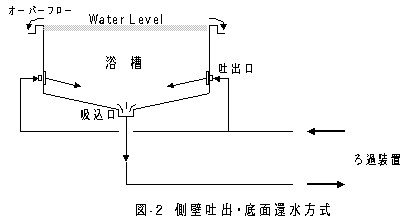

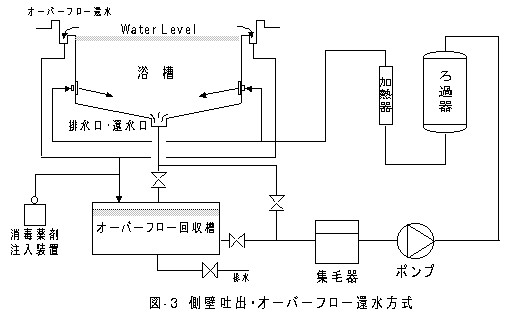

浴槽の湯の循環方式には、一般に、(1)側壁吐出・底面還水方式(図-2)、(2)側壁吐出・オーバフロー還水方式(図-3)が使われています。

この方式は、最近、旅館の大風呂や大型の浴場(いわゆるスーパー銭湯等)で使われるようになっていますが、オーバフローした浴槽水に洗い場の排水を混入させない集水方法としなければなりません。

(3)ろ過器の機能について教えて下さい。

機能的には、物理ろ過と生物浄化に分けられます。

物理的ろ過装置は、規模の比較的大きな浴槽に使用されています。この装置の機能は、微細な粒子や繊維あるいは髪の毛などを除去するものですが、水に溶け込んだ物質を分解・除去する能力はありません。

生物浄化装置は、ろ材に多孔質の自然石、人造石(セラミックボール等)あるいは活性炭などを用い、これらを支持体として微生物を繁殖させたものです。ろ材自体のろ過能力は期待できませんが、ろ過装置内の微生物によって浴槽水の汚濁物質を分解させる仕組みです。この装置の大掛かりなものは、下水処理などで用いられています。しかしながら、循環式浴槽では水温が高く、レジオネラ属菌などの病原微生物もろ材で繁殖しやすいため、ろ過装置が浴槽水へのレジオネラ属菌の供給源となるおそれがあります。

(4)ろ過器にはどのような種類のものが使われていますか。

ろ過器には大きく分けて、(1)砂式、(2)けいそう(珪藻)土式、(3)カートリッジ式の3つの方式があります。公衆浴場における衛生等管理要領では、循環式浴槽のろ過能力は、1時間に浴槽の湯が1回以上ろ過されることとされていますが、一般には1.5~3回程度の能力としている例が多いようです。

ろ材が目詰まりしたら、湯を逆に流して(逆洗)汚濁物質を清掃・排除しますが、その回数は週1回以上定期的に行い、同時にろ材の消毒をする必要があります。ろ材に多孔性ろ材が使われている生物浄化方式のろ過器は、消毒により浄化機能が抑制されるため効果は期待できません。 (2)けいそう土式 合成繊維膜に微細なけいそう土粉末を2~6mm程度付着させて、ろ過膜を作りろ過するもので、5μm程度までの汚濁物質をろ過できるなど、ここに示した3方式のうちで最も優れています。ろ材が詰まったらけいそう土を洗い落として、新しいけいそう土を付着させてろ過膜を作り直します。このろ過器は、公衆浴場などで使われている例が多いようです。 (3)カートリッジ式 合成繊維の糸を筒形に巻いたカートリッジと、ポリエステル不織布のプリーツ形カートリッジをろ材にしたものがあり、ろ過水量に応じた本数をタンク内に納めたもので、10~15μm程度までの汚濁物質を捕捉できます。糸巻き式のカートリッジは、逆洗してろ剤を洗浄することができず、一般には消耗品として破棄し、プリーツ形はタンクから取り出して洗浄できますが、操作が容易ではありません。現在では、比較的入浴者が少なく小規模な浴槽に使われていますが、一般に逆洗機能が付いていないので、捕捉した汚濁物質を定期的に除去できないため、浴槽用のろ過器としては好ましくありません。

4.浴槽の水質管理

1)水質基準・検査方法・検査頻度

(1)浴槽水の水質に関する基準はありますか。

浴槽水の水質に関する基準などは、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」で以下のように定められています。

・過マンガン酸カリウム消費量は、25mg/L以下であること。

・大腸菌群は、1個/mL以下であること。

・レジオネラ属菌は、10CFU/100mL未満であること。

・アンモニア性窒素は、1mg/L以下であること。 (2)検査方法 水質基準項目の検査は以下の方法で行います。 ・濁度、過マンガン酸カリウム消費量は、「水質基準に関する省令」(平成4年厚生省令第69号)で定める検査方法によること。 ・大腸菌群は、「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)別表第1(第6条)の大腸菌群数の検定方法によること。 ・レジオネラ属菌は、冷却遠心濃縮法またはろ過濃縮法のいずれかによること。 (3)検査頻度 浴槽水等の水質検査は、循環式浴槽の形態によって以下のとおり、定期的に行うこととされています。なお、この検査に関する書類は、3年以上保存しなければなりません。 ・毎日完全換水型: 1年に1回以上 ・連日使用型 : 1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)

2)消毒方法

(1)浴槽水などの消毒方法に関する規定はありますか。

浴槽水などの消毒方法は、「公衆浴場における衛生等管理要領」で以下のように定められています。

(2)塩素系薬剤にはどのようなものがありますか。

塩素系薬剤には、表に示すように、次亜塩素酸ナトリウム(液剤)、次亜塩素酸カルシウム(散剤、顆粒、錠剤)、塩素化イソシアヌル酸(顆粒、錠剤)などがあり、その使用方法は種類によってそれぞれ異なります。しかし、どの塩素系薬剤を使用しても、水中で次亜塩素酸が生じ、その殺菌効果によって消毒が行われます。

種類 有効塩素(%) 性状 次亜塩素酸ナトリウム 5~10 液体(アルカリ性) 次亜塩素酸カルシウム さらし粉 30 固体(アルカリ性) 高度さらし粉 70 固体(中性) 塩素化イソシアヌル酸 トリクロロイソシアヌル酸ナトリウム 85~90 固体(酸性) トリクロロイソシアヌル酸カリウム ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 60 固体(酸性) ジクロロイソシアヌル酸カリウム

(3)塩素系薬剤の注入(投入)にはどのような方法がありますか。

塩素系薬剤の注入方法には、自動注入方式による方法と投げ込みによる方法があります。

自動注入方式による方法には、塩素系薬剤をタイマーで制御し間欠的に注入するものと、循環水量に比例して連続的に注入するものがあります。なお、自動注入方式は、薬液タンクと薬液注入ポンプから構成されています。

投げ込みによる方法は、塩素系薬剤を管理者が浴槽などに直接投入する方法です。

いずれの方法においても、浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定し、薬剤濃度が高くならないよう(1.0mg/L程度までが望ましい。)注意する必要があります。

(4)塩素系薬剤による消毒方法で注意すべきことは何ですか。

塩素系薬剤を注入(投入)するにあたり、ろ過装置のろ材などに微生物が繁殖している場合などには、発泡したり、塩素系薬剤の消費が激しくて必要な塩素濃度を確保できなかったりすることが想定されます。このため、消毒の前には逆洗などの徹底した前処理が必要です。

なお、ろ過装置に塩素消費量以上の過剰な塩素系薬剤を注入すると、浴槽水中の塩素濃度が高くなり、トリハロメタンや塩素臭が発生しやすくなったり、資機材が腐食するなどのおそれがあります。

また、温泉を使用している場合には、温泉成分と塩素系薬剤との相互作用の有無などについて、事前に十分な調査を行う必要があります。ただし、単純温泉であっても、規模や様式により結果が異なる場合もありますので、事前調査を行い、各施設が自前のデータを持つことが重要です。なお、温泉成分と塩素系薬剤との反応で、有害あるいは不快な状態に変化する泉質としては、低pH(塩素ガスの発生)、鉄やマンガン(酸化物の生成による着色)が考えられます。

(5)塩素系薬剤を使用するにあたっての一般的な注意事項は何ですか。

塩素系薬剤を使用するにあたっては、消毒効果の減少と事故の発生を防ぐため、取り扱いと保管に注意する必要があります。

塩素系薬剤は、他の薬品などとの接触や高温多湿を避け、光を遮った場所に保管します。

各メーカーから販売されている錠剤、ペレット、粒径の大きい顆粒のものは、消防法上の危険物には該当しませんが、固形の塩素系薬剤は強力な酸化性物質であるため、取り扱いを誤ると発火、爆発の危険があります。

特に、塩素化イソシアヌル酸と次亜塩素酸カルシウムを混合して使用・保管すると、発熱・発火する恐れがあります。

また、次亜塩素酸ナトリウムは強アルカリ性のため、直接皮膚に接触しないようにします。なお、衣服や機械器具に付着すると腐食・損傷する恐れがあります。

保護具としては、保護マスク、保護眼鏡、保護手袋などがあり、必要に応じて使用します。

(6)有効塩素と残留塩素の違いは何ですか。

殺菌効力のある塩素系薬剤を有効塩素といいます。

塩素系薬剤が水に溶解した時にできる次亜塩素酸(HOCl)や次亜塩素酸イオン(OCl-)も有効塩素です。性質は異なりますが、クロラミンも有効塩素です。

一方、水に溶解した場合に塩化物イオン(Cl-)となる塩化ナトリウムなどの無機塩化物や有機化合物と結合した有機の塩素化合物の大半は反応性がないため、有効塩素ではありません。

有効塩素が、水中で殺菌作用を起こしたり、汚染物と反応したり、紫外線の作用で分解した後に、なお残留している有効塩素を残留塩素といいます。

残留塩素には、遊離塩素と結合塩素があります。次亜塩素酸(HOCl)や次亜塩素酸イオン(OCl-)を遊離塩素と呼び、クロラミンを結合塩素と呼びます。

遊離(あるいは結合)塩素、遊離型塩素、遊離有効塩素、遊離残留塩素などの用語はすべて同じ意味で使われています。

残留塩素を測定する場合、遊離塩素のみを測定する他、遊離塩素と結合塩素との合計量を測定することができますが、これを総塩素あるいは総残留塩素と呼びます。総塩素から遊離塩素を差し引いたものが結合塩素となります。

また、測定した塩素量を表す時は、遊離(あるいは結合・総)塩素濃度(mg/L)と呼びます。

なお、浴槽水の塩素を測定する場合は、遊離残留塩素を対象とします。

(7)塩素系薬剤で浴槽水を消毒する場合の注入(投入)量はどのくらいですか。

塩素系薬剤の添加量は、入浴者数、循環式浴槽の形態・仕様、ろ材などの汚れの状況、水質などにより、遊離残留塩素の消費量が異なるため、湯量(浴槽内+ろ過装置+配管内の合計)からだけでは一概に決定することはできません。浴槽水の遊離残留塩素濃度を測定しながら、その量を決める必要があります。

下記に参考として、遊離残留塩素の消費が全く無いことを条件に、湯量から求めた塩素系薬剤の添加量の算出例を示します(有効塩素濃度は各塩素系薬剤に記載されています)。

湯量が10m3の浴槽に、塩素系薬剤として有効塩素濃度12%の次亜塩素酸ナトリウム溶液を用いて、浴槽水の遊離残留塩素濃度を0.4mg/Lにするには、 0.4mg/L×10m3=0.4g/m3×10m3=4.0g(≒4mL)

4ml×100/12=33.3mL したがって、塩素系薬剤を33.3?添加することになります。 例(2)

湯量が10m3の浴槽に、塩素系薬剤として有効塩素濃度55%のクロロイソシアヌル酸ナトリウムを1錠(1錠あたり10gとする)添加すると、 10g×55%=5.5g 1錠に含まれている有効塩素量は5.5gとなり、

5.5g÷10m3=0.55mg/L したがって、塩素系薬剤1錠添加することにより、浴槽水の遊離残留塩素濃度は、 0.55mg/Lとなります。

(8) 残留塩素濃度の測定にはどのような方法がありますか。

残留塩素の測定方法には、比色法(DPD法)や吸光光度法、電流法などがあります。一般には、DPD法を用いた携帯型の簡易測定器が使用されています。

DPD法(N,N-Diethyl-p-phenylene-diamine 法)

比色管にリン酸緩衝液、DPD試薬を添加後、検水をとり発色させます。検水中の残留塩素濃度に応じて桃~桃赤色へと瞬時に呈色しますので、測定器の標準比色列と比色し遊離残留塩素濃度を求めます。

(9)アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の消毒効果が低下する理由は何ですか。

pHによる塩素系薬剤の消毒効果は、殺菌力の強い次亜塩素酸(HClO)と、殺菌力がその1/100程度に過ぎない次亜塩素酸イオン(CIO-)の比率により異なります。以下に示す表のように、pH6.0では、約97%がHClOで占められていますが、pH7.5では50%、pH9.0では3.1%と激減しています。このため、アルカリ性の温泉水では、塩素系薬剤の効果が低下します。

(10)塩素系薬剤の他にどのような消毒方法がありますか。また、使用上の注意点は何ですか。

6.その他

(1)感染の危険因子について教えて下さい。

感染症の発症には、病原体-宿主(人)-環境の三要素が深く関わっています。

一般的には、レジオネラ属菌は感染性はさほど強くはないといわれており、本感染症は、宿主の感染防御機能が低下している場合(「II.感染源および感染経路」を参照)に多くみられます。しかし、何ら基礎疾患を有しない宿主(人)であっても、新生児や高齢者など生理的に感染症に対する抵抗が弱い宿主(人)は、レジオネラ属菌によって高度に汚染されたエアロゾル(空中に浮遊している小さい粒子)を一定量以上肺に吸引すれば、感染することがあります。

(2)レジオネラ症に罹らないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。

本感染症は、レジオネラ属菌によって汚染されたエアロゾルを、直接肺に吸い込まないよう心掛けることによって、その感染を回避することができます。従って、超微粒子を形成しやすく、かつ肺に吸引する機会が多い、循環式浴槽、打たせ湯、バブルジェット式浴槽、シャワーの水などのほか、非加熱式加湿器、冷却塔水の飛散水などは、その管理に厳重な注意が必要になります。その他,工事現場の砂塵を吸い込んで感染した事例も報告されていますので、そのような場所では、マスクなどの着用も効果があるでしょう。

(3)レジオネラ症が疑われる患者が発生した場合の対応を教えてください。

各施設では、普段から、レジオネラ症の発生やその疑いがあった場合の対応についてシミュレーションしておく必要があります。

患者発生は、医師の診断および保健所への届出で確認されることが多く、届出の時点ではすでに感染の成立から相当時間が経っている場合があります。このため、各施設では日頃から来客者名や住所などを把握しておくとともに、問題が生じた時には設備の使用を中止し、浴槽水等の消毒を行わずそのままの状態で保存し、保健所等の指示を待ちます。

(4) 浴槽水のレジオネラ属菌の検査はどこに依頼すればよいのでしょうか。

最寄りの保健所や衛生研究所などに相談して下さい。

(5) 検査を行うにあたり、検体の採取・搬送などで注意しなければならないことは何ですか。

レジオネラ属菌は自然環境菌ですので、数日間の遠距離輸送では死滅することは、まずないと考えてよいでしょう。むしろ、輸送中に増殖して菌数が増える可能性ありますので、菌数測定を目的に検査を行う場合には、4~10℃に保存した状態で輸送した方がよいでしょう。

<採取容器と採取方法> (1)検水の場合:ガラス製またはポリエチレン製などの滅菌した専用容器を用います。専用容器がないときには、市販の飲料水(コーヒーなどの清涼飲料水ではありません)用のペットボトル(500~1000mL)を空にして使用します。直接、容器を検水に浸し、8分目まで満たします。採取後すぐに密栓して、口にビニールテープを巻きます。(水温が高い場合には、漏れを防止するため、採取後軽く栓をして温度が下ってから再度増締めし、漏れがないことを確認します。) (2)スライムや沈殿物の場合:家庭用循環式浴槽など小型の装置では、吃水線〔湯が入っている状態での水面の線〕が露出するまで排水し、滅菌綿棒で湯に浸っていた部分の一定範囲を拭い取ります。拭い範囲を一定にするには、例えば2×2.5cmの長方形を切り抜いた厚紙を当てて切り抜き内部を拭います。拭った綿棒は乾燥を防ぐため、極く少量の滅菌水または検水を入れたたねじ栓つきの滅菌小型広口容器〔プラスチック製滅菌遠心管〕に入れて密封します。 検水量:検査精度を最低10CFU/100mLにするため、検水は100mLまたはそれ以上を採取します。 採取検体の処置:塩素が添加されている検水には、その場で25%チオ硫酸ナトリウムを1/500量加えて塩素を中和します。これは、採取した検水中の塩素が細菌の状況を変化させていないことを保証するために必要です。 <検体の搬送> 採取した検体は採取後 1~2日以内に検査施設へ届けます。採取後 2~5日以内に検査した方が良いでしょう。検体の輸送または保管中に生菌数が変化することが知られているので、保管・搬送温度は 6~18℃(10℃前後が望ましい。)とし、直射日光と熱を避けねばなりません。

検査機関に検査を依頼する場合は、所要日数も含めて先方の検査方針や検査方法を事前によく聞いて理解しておく必要があります。

照会先 厚生労働省健康局生活衛生課 03-5253-1111(内線2415,2437)

网址:循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて https://www.yuejiaxmz.com/news/view/884431

相关内容

【環監・保健師入門】レジオネラ症対策・シャワーの衛生管理家庭内でできる新型コロナウイルス対策!トイレや浴室の消毒方法と普段の使い方について

浴室での家庭内感染を防ぐ!浴室で新型コロナウイルスに感染する可能性と対策方法を解説!

不眠症は自力で治せる?薬に頼らない自分でできる克服法12選|生活習慣の改善

生活110番の口コミ・評判を調査!利用時に気を付けたい4つのこと

睡眠の質を上げるには?仕事効率が1.5倍になる改善方法

中国における「牛」文化とは?

お風呂掃除におすすめのアイテムや掃除方法を紹介!汚れの原因についても解説 | 無水エタノール|健栄製薬 | 掃除・洗浄・アロマなど、これ1本でOK

厚生労働省が提唱する睡眠障害対策とは?健康と生活の質を向上させる方法

寝る前にスマホいじれば眠れなくなる理由は?