地铁可达性对生活满意度的影响研究进展 | 科技导报

质量研究:社区环境对居民满意度的影响 #生活乐趣# #生活分享# #生活哲学感悟# #生活质量研究#

本文总结了地铁可达性的测度方法,梳理了地铁可达性对生活满意度影响的直接与间接效应,构建了地铁可达性对生活满意度影响的行为框架,以行为地理学与城市规划的相关理论为基础,从微观个体的视角出发,探讨地铁可达性、个体时空间行为、生活满意度三者之间的关系。

快速城市化和城市空间蔓延导致城市面临职住分离、交通拥堵、空气污染等交通相关的环境与社会问题。作为提升城市可持续性的重要手段,地铁和公共交通导向发展(transit-oriented development,TOD)受到了国内外学术界和规划界的广泛关注。地铁具有服务范围广、客运量大、速度快、效率高、独立路权等特点,大量研究发现提升地铁可达性有利于减少汽车依赖、促进可持续出行、降低交通污染和拥堵。近年来,公共交通优先发展成为中国城市交通建设的重要方针,其中以地铁为代表的大容量快速公共交通系统成为了核心政策要点,以促进城市发展和居民幸福感提升。研究地铁可达性对生活满意度的影响有助于科学规划地铁分布,为促进居民出行方式向公共交通转变提供可能性。

生活满意度包括整体生活满意度(overall life satisfaction)和领域生活满意度(domain satisfaction)。前者是指居民对整体生活的感知,而后者则反映了居民对生活的某一领域(如居住、出行、工作、休闲)的评价。近年来,地铁可达性对生活满意度的影响逐渐受到学者关注,已有研究从建成环境和交通服务等方面,探讨了居住空间地铁可达性对居民不同领域满意度和整体生活满意度的影响。不同于常规地面公交,地铁站点周边环境的设施集聚性更强,直接影响居民的居住满意度;同时地铁布局的空间差异更明显、网络固定性更强、客流流量更大,其站点分布与网络特征对居民出行满意度的影响显著。然而,较少有研究系统性的探讨地铁与生活满意度之间的影响路径。

时空间行为是个体日常生活的重要组成部分,也是影响个体生活满意度的重要因素。个体日常活动与行为特征会影响地铁可达性与其生活满意度的关系。一方面,地铁站点和线路的空间分布不平衡,导致城市内不同区位和不同群体对于地铁及其周边环境的感知和利用存在差异,进而影响他们的生活满意度;另一方面,地铁可达性会通过改变居民通勤行为、交通方式选择、活动参与等时空间行为特征对生活满意度产生影响。因此,从个体时空间行为视角开展分异,有利于深入理解地铁可达性影响生活满意度的路径机制。

本文总结地铁可达性度量及其与生活满意度的关系,从时空间行为视角构建地铁可达性与生活满意度的研究框架。

1

地铁可达性及其测度

地铁可达性衡量了利用地铁从某一给定区位到达活动地点的便利程度。一般来说,地铁出行分为从出发地到地铁站点、地铁网络内运输、地铁站点到目的地3个阶段,所以地铁可达性可分为站点可达性和网络可达性2部分。同时也可根据其评价方式,分为主观可达性与客观可达性。

1地铁站点可达性

地铁站点可达性主要考察了乘坐地铁出行首尾两端的可达性特征,反映了城市居民与地铁站点之间的空间关系,是地铁可达性度量的主流。由于地铁站点的空间分布不均衡,城市不同区域内的地铁可达性存在较大的差异,对生活满意度的影响也存在差异。

在测度方法上,有研究大量采用距离法、缓冲区法,考察居民所在地一定范围内是否有地铁,或者采用某种交通方式到达最近地铁站的距离。常用的缓冲区范围包括400、500、800和1000m,也有部分研究扩展到2000~3000m。距离测度一般采用直线距离,但随着时空大数据和网络地图路径规划服务的发展,基于路网的出行距离也得到了较多的应用。步行是最常用的交通方式,但近年来自行车、公交等不同交通方式到地铁站的可达性也受到重视。同时,有些学者也逐步加入地铁周边的居民空间分布等考量,引入距离衰减函数修正缓冲区法的乘客分布误差。

在地理背景上,站点可达性主要用于衡量居住社区是否在地铁周边以及是否方便达到地铁站。也有一些研究将站点可达性的研究扩展到了工作空间或其他活动空间,考察居民重要的活动地点附近是否有地铁。

2地铁网络可达性

站点可达性仅关注居民所在地与地铁站的邻近性,忽视了居民通过地铁到达活动地点的难易程度。而地铁网络可达性则考察了地铁系统将乘客运输到特定地点的能力,反映了居民乘坐地铁出行的通达和便利水平,也反映了地铁网络布局的合理性,对于居民出行满意度和整体生活满意度也有重要影响。由于地铁建设水平有异、线路和换乘站分布不均,城市不同区域内的地铁网络可达性也存在较大的差异。

在测度方法上,地铁网络可达性主要关注地铁网络系统内的可达性,可以分为静态网络和动态网络2个方面。在静态网络度量中,研究人员一般考虑的是地铁网络的几何和拓扑结构,运用空间句法、复杂网络等方法开展分析,计算网络的联通度、聚合度、中心性等指标,并且有的研究纳入人口密度作为权重控制站点的吸引力误差。近年来,研究人员提出列车开行频率、首末班车时间等均对地铁网络可达性构成影响,一些研究将这些时间指标纳入到网络可达性的测度,计算时空约束下的动态网络可达性。

在地铁系统内网络可达性基础上,研究人员开始关注城市内任意地点的地铁网络可达性,试图将站点可达性与网络可达性结合起来。这些研究充分考量了地铁出行的不同阶段,并纳入了到达地铁站时间、等待时间、地铁出行时间等指标,采用问卷数据、手机信令数据和交通刷卡数据等开展分析。

3地铁感知可达性

除了以上的客观可达性度量外,感知可达性(perceived accessibility)测量了居民对地铁可达性的主观感知。由于公共交通的客观可达性与出行者的感知可达性之间存在差异,有研究认为感知可达性的评估是对可达性理论与出行主观体验的有力补充。感知可达性一般采用问卷方式直接获取居民对于所在地周边是否有地铁以及地铁站是否方便到达的主观态度。

综上,地铁可达性的度量包括主观与客观、站点与网络等不同的维度,测度方法不断完善。首先,地铁站点可达性逐渐从居住地向工作地、活动地等多空间转变,考察出行起止点的可达性特征。其次,地铁网络可达性逐渐从网络系统本身扩展到出行全程,将通过地铁到达活动地点的便利度作为重要的研究方向。最后,地铁主观可达性开始受到学者的关注,个体对地铁的感知和使用成为可达性重要的评价标准。

2

地铁可达性对生活满意度的影响路径

已有研究强调地铁可达性对生活满意度的直接效应。一方面,有研究着重考察了居住地周边的站点可达性,发现居住地靠近地铁站能够提升居民地铁出行的可能性,提升居住满意度、出行满意度和整体生活满意度。但也有一些研究发现地铁可达性的影响不显著。另一方面,有部分研究将网络可达性和感知可达性纳入了生活满意度的研究。网络可达性研究主要关注地铁服务本身,主张良好的网络可达性有利于提升地铁服务满意度;也有研究发现全过程地铁可达性对个体出行满意度和生活满意度具有显著影响。感知可达性强调居民的主观感知,指出相比起客观的可达性,主观感知的地铁可达性对于居民生活满意度具有更显著的正向效应。

这些研究往往通过线性模型、logit模型等方法,将生活满意度作为因变量、地铁可达性作为自变量,探讨二者的相关关系。但研究结论也存在一定的争议,且对于地铁可达性影响生活满意度的机制解释不足。近年来,研究人员开始关注地铁可达性的间接效应,运用结构方程模型等方法,试图从多个维度分析其对生活满意度的作用路径,包括建成环境、个体出行、日常活动、居住自选择和领域满意度等。

1社区建成环境路径

地铁站点的投资建设不仅能够改变周边交通状况,而且能够改变周边建成环境特征,提升地铁服务范围内的生活便利度,进而影响居民的领域满意度和生活满意度评价。一方面,地铁站建设能够显著提升周边的土地利用混合度、环境品质和居住区房价,进而提升居民的居住满意度和生活质量评价。另一方面,地铁也能提升居民主观感知的建成环境质量、生活设施便利性、公交可达性和可步行性,进而提升出行和生活满意度。然而,也有研究发现,靠近地铁站居住可能带来社区环境的安全评价和社会资本的降低,进而对居住和生活满意度产生负面影响。

2个体出行路径

地铁可达性的提升能够通过改变个体的出行特征和体验等对出行和生活满意度产生影响。地铁开通能够显著改变周边居民的出行方式,提升公交出行尤其是地铁出行的比例。这种效应不仅产生于站点可达性,而且也受到网络可达性的影响。已有研究指出,汽车出行者往往具有比较高的通勤压力和较低的出行满意度,而地铁出行有利于提升居民的出行评价。但是,研究人员对于地铁可达性与通勤行为之间的关系存在争议。一些研究认为居住或工作地靠近地铁站可能增加居民的通勤距离,导致职住失衡;但也有研究人员指出,居住靠近地铁站能够弥补过度通勤等长距离通勤的负面效应,从而有利于提高居民的生活满意度。

另外,地铁交通服务评价体现了乘客作为消费者对于轨道交通服务能力和质量的主观感知,反映乘客的交通服务满意度和再乘意愿。采用重要性-绩效分析(importance-performance analysis,IPA)方法,探讨了影响公共交通服务满意度的不同因子的重要性排序,发现地铁出行中换乘的便利性和乘坐时间(受网络可达性影响)是比较重要且需要改进的因素。

3日常活动路径

地铁可达性还可以通过活动参与间接影响生活满意度。靠近地铁居住有可能增加居民的出行机会和活动范围,进而满足其在不同地点开展其日常活动(如工作、休闲、社交)的需求。例如Cao等发现轻轨能够通过活动可达性提升满意度;Yin等研究发现地铁可达性能够提升居民达到市中心和商业中心的便利程度;还有研究指出远离地铁站可能增加居民的家庭照料和个人照料活动;而交通弱势群体往往也会受到活动参与和社会交往方面的排斥。同时,地铁出行中的满意度也可能影响目的地的活动参与度和满意度。相比起对于交通行为的关注,已有研究在日常活动方面的关注尚有不足,特别是对于地铁如何影响居民在不同空间范围内开展日常活动并进而改变生活满意度的问题鲜有研究。

4居住自选择路径

居住自选择(residential self-selection)也对生活满意度有重要的影响,研究发现地铁可达性可能通过自选择效应间接影响生活满意度。居民会根据自身对交通出行方式的需要和偏好而决定居住的位置,导致反向因果关系。如果居民居住在一个满足其出行偏好的环境中,会有更高水平的满意度;而出行或居住偏好与建成环境之间的不匹配则对个人福祉有负面影响。例如Cao等发现偏好住宅靠近轻轨线或偏好乘坐轻轨出行的人更有可能因居住在轨道交通站点附近而拥有更高水平的满意度。另一方面,如果居民不得不乘坐地铁出行,但又受制于较低的地铁可达性,其生活满意度可能降低。但已有研究往往关注整体居住环境或者公交环境,对地铁本身的偏好考察不足。

5领域满意度路径

领域满意度与整体生活满意度的关系是地铁可达性影响生活满意度的重要路径之一。Diener等指出,特定领域生活满意度和整体生活满意度之间的关系不是完全互相独立的。居民对生活中不同领域的满意度对整体生活满意度具有“自下而上”的溢出效应已在实证研究中被证实。在相关研究中发现地铁可达性不仅分别作用于居住满意度、出行满意度和生活满意度,并通过居住和出行满意度间接影响整体生活满意度。

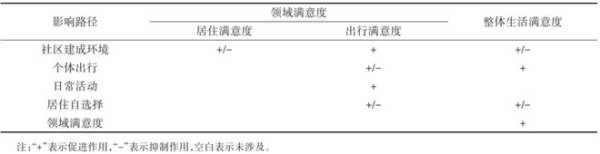

表1总结了已有研究对地铁可达性影响生活满意度关系的路径和方向。相关研究已经就地铁站建设通过对周边环境的改善、对居民出行行为的改变作用于生活满意度展开了大量讨论,并且考虑到个人主观偏好所引发的差异,但对个体日常活动关注不足。总体而言,多样化的作用路径导致两者之间的关系是混合复杂的,仍需要深入研究以解释地铁对居民日常生活满意度和幸福感的影响。

表1 地铁可达性对生活满意度的影响

3

地铁可达性对生活满意度影响的行为框架

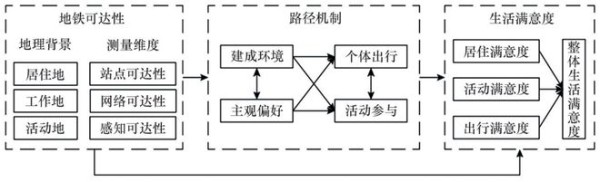

地铁可达性对生活满意度的影响具有复杂性。一方面,地铁可达性对不同领域满意度和整体生活满意度具有直接效应。另一方面,地铁可达性能够通过交通和非交通的路径对生活满意度产生间接影响。有研究发现,地铁可达性通过改善区域的建成环境和交通环境,影响个体的日常活动与出行行为,进而影响他们的生活满意度。基于此,构建“地铁可达性—时空间行为—生活满意度”的分析框架(图1),提出通过分析个体日常活动和出行行为考察地铁可达性对生活满意度的影响。

图1 地铁可达性影响生活满意度的行为路径

地铁可达性包括居住地、工作地和活动地周边的站点、网络客观可达性和感知可达性,直接或通过建成环境、主观偏好、个体出行和活动参与4条路径间接影响生活满意度。建成环境指的是地铁站点周边的客观和主观建成环境,主观偏好指的是居民的居住自选择,个体出行指的是个体的出行时间、距离、方式等特征和交通服务感知,活动参与包括了活动参与频率、活动类型和活动空间范围等。而这4方面路径之间也存在相关性。首先,建成环境和主观偏好之间存在相互作用,研究地铁可达性对生活满意度的影响需要考察个体对地铁出行需求和偏好与地铁建设引发的建成环境变化之间的交互关系;其次,客观建成环境和主观偏好的交互结果会影响居民的不同类型和不同空间范围内的活动参与能力,并影响相应的出行距离和时间、频率和交通方式选择;同时,人们的活动与出行是相互关联的,出行不仅由活动衍生,而且其本身也是一种活动;最后,地铁可达性不仅直接或间接作用于领域生活满意度和整体生活满意度,并会通过对前者的影响间接改变后者。

这一框架以个体时空间行为为中心,将地铁可达性影响生活满意度的研究从“基于空间”转向“基于人”的视角。在地理背景方面,地铁可达性的度量从居住地向工作地、活动地扩展,衡量个体在不同空间内的地铁可达特征。已有研究往往关注居住空间,而忽视了个体在工作地、活动地的地铁可达性对于其活动与出行的影响,以及进一步对生活满意度评估的影响。在路径机制方面,将日常活动与出行纳入其中,在已有研究基础上充分考察了日常活动参与和个体出行行为对于生活满意度的作用。特别是地铁可达性有可能通过日常活动的多样性和广泛性影响生活满意度,但是这一方面的研究不足,难以充分理解地铁可达性与日常活动及生活满意度的关系。

4

结论

轨道交通和相关的公共交通导向发展已成为全球范围内流行的应对城市化交通问题的区域规划措施。本文从地铁可达性度量方法、地铁可达性对生活满意度的影响路径2个方面,总结了地铁可达性与生活满意度关系的相关研究,构建了地铁可达性对生活满意度影响的行为框架。这一框架综合考虑了不同地理背景和不同维度下的地铁可达性,构建了建成环境、主观偏好、个体出行和活动参与4条路径,从个体时空间行为视角充分理解地铁可达性与生活满意度的关系,从而为以人为本的公共交通规划提供科学理论支撑。

目前中国正处于公共交通发展的关键时期,本文对城市规划采取措施优化公共交通建设、改善居民生活满意度有一定启示和实践意义。截至2022年,我国大陆地区共有55个城市开通城市轨道交通运营线路308条,其中地铁运营线路8008.17km;而《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出,超大特大城市将构建以轨道交通为骨干的快速公交网络,将重点都市圈中心城区轨道交通适当向周边城市(镇)延伸,到2025年城市轨道交通运营里程预计达到10000km,可见地铁始终在城市交通发展中占据重要地位。针对未来地铁建设和居民幸福感提升,提出以下建议。第一,交通规划需要重视地铁站点空间公平和网络系统协调,提升地铁的客观与主观可达性,以促进居民地铁使用。第二,地铁建设需要充分考虑对居民日常活动的影响,激发地铁的日常生活节点功能,将地铁站点和沿线作为满足居民多样化的公共服务设施需求的重要载体,提升居民居住与活动满意度。第三,合理的地铁布局是居民出行的重要保障,未来需要充分考虑地铁在减少汽车依赖、促进公共交通出行方面的作用,提升居民出行评价。

作者简介:塔娜,华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室,华东师范大学地理科学学院,自然资源部超大城市自然资源时空大数据分析应用重点实验室,副研究员,研究方向为城市社会地理学与行为地理学。

原文发表于《科技导报》2024年第3期,欢迎订阅查看。

内容为【科技导报】公众号原创,欢迎转载

白名单回复后台「转载」

《科技导报》创刊于1980年,中国科协学术会刊,主要刊登科学前沿和技术热点领域突破性的成果报道、权威性的科学评论、引领性的高端综述,发表促进经济社会发展、完善科技管理、优化科研环境、培育科学文化、促进科技创新和科技成果转化的决策咨询建议。常设栏目有院士卷首语、智库观点、科技评论、热点专题、综述、论文、学术聚焦、科学人文等。

网址:地铁可达性对生活满意度的影响研究进展 | 科技导报 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1119080

相关内容

代际互动对老年人生活满意度影响研究光照对大脑功能的影响研究进展

心胸外科患者应用个性化护理干预后满意度和生活质量影响的研究讨论

生活科技化对大学生思想政治教育的影响研究

城市居民生活满意度及其影响因素研究

社区养老服务对老年人生活满意度的影响研究——基于CLASS2018的实证分析

科技对生活的影响有哪些?

2021地理设计组二等奖:基于长春市地铁站15分钟可达范围的生活便利度研究

高校学生的智能生活习惯及其对健康影响的研究报告.docx

老年人生活满意度的文献综述研究