Be Water, My Friend!

《哈姆雷特》中的经典台词‘To be or not to be’,至今仍被广泛引用。 #生活知识# #文学名著#

50年前,不到33岁的李小龙离开了这个世界;50年后,不到33岁的我偶然翻开《生活的艺术家》——一本集结了李小龙散文、读书笔记和私人信件的合集,一下就入了迷,怎么也停不下来,震撼一词都无法用来形容阅读过程中的酣畅淋漓。

他在二三十岁写下的这些思考,让他的形象在我心中彻底颠覆、重塑。

不少人把李小龙只看成一个功夫明星,一个Superstar,毕竟对于这位逝去50年的身影,我们对他的印象可能被几个片段所固化。

而这本书,会让我们抛弃李小龙只是一个武术家的认识,他还是一位诗人、哲学家、心理学家、作者、激励者、演员、社会学家和灵魂的探求者。简而言之,李小龙是一个生活的艺术家。

就像索罗斯自居“失败的哲学家”,金融市场的实践只是他哲学思考的衍生,李小龙也这么思考自己:

习武是我的个人选择,演员是我的职业。虽然我在生活中主要扮演的是这两个角色,但我最希望的是能实现自我,成为一个生活的艺术家。

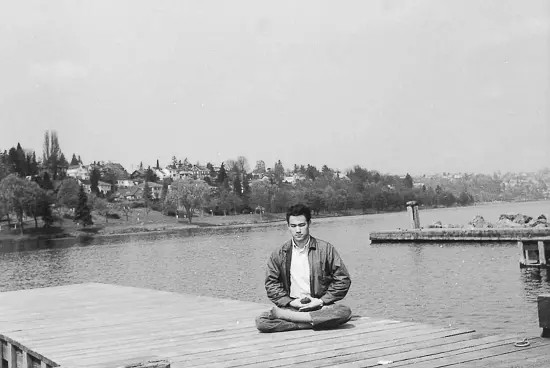

01 海上悟道

李小龙年少时好斗,父亲不得已送他去学习功夫,经过四年严格的训练后,他渐渐能明白柔能克刚的道理——通过中和对手力道的影响来减少自己的能量消耗。

话听起来简单,但执行起来却很难。他一旦和对方交上手,思想就会方寸大乱,完全忘记柔的理论,只想着击倒对手。

李小龙的老师叶问先生也经常告诉他:“小龙,放松一点,定下神来。忘掉自己,跟随对手的招式,让你的脑子不受任何思想的干扰,心平气和,本能地去反击。最重要的是,要学会超然。”

但当李小龙想着必须放松自己的时候,这种要达成“必须”的念头,又与“放松”的定义相违背。也就是说,不能人为故意地去放松。

他愈发陷入这个欲速不达的境地,无法抽身,叶问也只能放了他一星期假。

那一个星期,李小龙留在家里,沉静下来用心冥想了好几个小时,决定乘船出海散心。在海上,他回想起所接受的训练,跟自己生起气来,就用拳头猛击大海里的水。

就在那一刹那,他突然悟到了:

“水”这种最普通的物质不正是说明了功夫的本质吗?不正是反映了功夫的真谛吗?我用拳头打水,可水并不感到痛。我再用尽全力打下去,水也不会受伤。

我想去抓它一把,可是却不可能。水,是世界上最柔软的物质,可以装在最细小的容器中,显得那么柔弱。但事实上,它却有着能够穿透世界上最坚硬的东西的力量。

在对手面前,不是说要全无感情或感觉,而是要让感觉不受阻碍。所以如果想控制自己,就必须要以顺乎自然的本性接受自己,这就是叶问所说的“超然”。

李小龙躺在船上,觉得自己已经与“道”为一,与自然浑然一体。

那一年,他17岁。

02 自行车

“统一”是功夫的核心思想,也是李小龙最为看重的根基。

他认为,武术交锋中,自己和对手之间并没有区别,两者是相辅相成的整体,而不是对立的两部分。二者之间不存在征服、争斗或是控制。

功夫的意思就是要将自己的动作协调地“融”入对方的动作中。他进,你就退;他退,你就进。因此,进退伸缩互补,反之亦然,两者相生相克,互为因果。

听起来很玄乎,他就用自行车比喻来阐述。

如果一个人想要骑自行车,他不可能同时蹬两个脚踏板,也不能一个都不蹬。为了前进,他必须在蹬着一个踏板的同时,放松另一个。所以前进的动作必须在这种蹬与松的“统一”下才能完成。

蹬是松的结果,反之亦然,一个是原因,另一个是结果。这样动作才能如行云流水,因为动作真正的流动性在于其内部的交替性。

这也是东方和西方格斗中的差别。

而这种差别从文化语义中就可以显现,在汉语中,事物都是被当作整体看待的,因此,试图建立某种直接的因果关系是不可能的。

例如,“good”的汉字是好,“bad”是坏。结合在一起,就是一个新词汇“好坏”,意思就是“品质”。

而“long”的汉字是长,“short”的汉字是短,结合在一起就是事物的长度。

03 哲学艺术

看到这里就能明白,李小龙把功夫视作一门哲学艺术,而非简单的格斗技巧。

功夫的哲学基础则是道家、禅学、《易经》。

所以功夫提供的是一套有效的自卫艺术——最理想的状态不是将对方的力量打垮,而是要与之协调配合。

就像庖丁解牛一样,为了保护他的刀,他会沿着骨缝切割。同理,习武之人会随着对手的动作而动,以保护自己不受伤害。

21岁时,李小龙来到美国的华盛顿大学就读,主修戏剧,辅修哲学与心理学。

他说之所以选择哲学,与他童年的好勇斗有关系,他会常常问自己:

·胜利了又怎样?

·为什么人们把胜利看得这么重要?

·什么才是荣誉?

他导师觉得这种喜欢刨根问底的精神最好学习哲学,因为哲学会告诉他为了什么才活着。

同时,李小龙也希望中国武术应该有一套有用的理论,他希望把哲学精神融入武术,所以坚持研究哲学。

于是在这期间,他努力学习西方的理念。他读了大量的书籍,哲学家如柏拉图、大卫·休谟、笛卡尔等,心理学家如卡尔·荣格、卡尔·罗杰斯等。

他撰文讨论他们、讨论各类哲学思想和心理学理论,终于把他带入了武术新领域——截拳道。

04 截拳道

李小龙精通多项武术派别的功夫,但他发现中国武术走入了一个误区——唯招式论。

他强调:是人创造了招式。不同门派的创始人都颇富有传奇色彩,有聪慧神秘的和尚、梦中的密使、在金光照耀下的神灵显灵等。一种招式的原则和法则不像福音书中的真理一样不能被侵犯。

人,活生生的人,远远比招式重要。

一种招式的创始人可能接触到部分真理,但是随着时间的流逝,特别是随着创始人的离世,他的主张、意向和套路,被他的徒弟及追随者转化成法则。教义被创立,强制性的仪式被设定,理念被制定,最后体制被确立。

那些一开始在创始人那里还不太确定的招式,现在却被固定下来而成为确定的知识,按逻辑顺序被组织和分类的反应,应对各种各样情况的灵丹妙药。

如此一来,有着善良意愿的徒子徒孙不仅将这些流传下来的知识奉上神坛,也让他成为埋葬创始人智慧的坟墓。

到最后 ,每种招式都声称自己掌握着“真理”,这种排斥异己的做法,无疑会带来各门派的长期争斗,继续加剧这种错误理念——招式比习武更重要。

如果一个人心存偏见,或者执迷于某种固定的招式,他就不能充分完整地表达自己,而这正是李小龙最为看重的习武内核。

许多习武者都热衷于这种“绝招”,好像没有它就不能走路一样。因此,任何专门的技巧,无论在传统看来是多么的正确或设计如何巧妙,如果痴迷其中,在实战中反而会成为一种致命的弱点。 李小龙想扭转这个情形,因此“创立”了截拳道。

他并没有发明一种新招式,只是综合和修正了以前的一些招式,即对已有的明显套路和法则作了调整。

截拳道并不是一种特殊的制敌套路。它并不是从某一个角度,而是从许多可能的角度观察实战。为了实现此目的,尽管截拳道采用了各种方法和手段。

李小龙甚至不想对此理念命名,后来碍于朋友和徒弟的劝说,如果没有名字,就很难传播,于是起了截拳道之名——截击拳法之道。

截拳道的理念,就是实用绝对比招式重要。

他指出,截拳道只是一个术语,是载人渡往彼岸的渡船,一旦抵达彼岸就应抛弃,而不应该背负在肩。

所有的技术将会被遗忘,仅仅让无意识单独应对所有的局面——只有此刻技术才能自动、自发地创造奇迹——在整体性中自由地流动。不刻意追求技术就等于拥有了所有的技术。

李小龙在不断突破武术理念边界的同时,也在破除一些武术的固化思想。

他的外婆是英国人,有四分之一英国血统,想学习咏春时不被接纳,因为按照祖传规定,咏春不传外国人,直到叶问愿意亲自收他为徒,但还是有些师兄弟不愿意和他一起训练。

所以当他在美国开武馆时,他没有任何限制,愿意传授他的理念。他也因此被西方视为现代综合格斗之父——一种兼容并包各类武术的运动。

05 演员

李小龙能够取得如此的影响力,最绕不过的身份就是——演员。

他的父亲李海泉是粤剧“四大名丑”之首,李小龙年龄很小的时候,就接触了演戏,18岁之前,他已经在18部香港华语影片中扮演过角色。

终其一生,李小龙对电影表演这种艺术形式痴迷不已。1973年,他成为电影界炙手可热的明星,即使已经取得了这样的成功,他还是继续购买大量有关艺术、表演艺术和电影制片的书籍,以进一步加深他对电影的理解,增强他的表演能力,用他自己的话来说是,成为一名“称职的艺术使者”。

他对于演员,有着超乎寻常的严格定义:演员应该是一位专心致志的人,他非常有敬业精神,拼命地工作。他拥有超常的理解力,这使他能够成为称职的自我表现艺术家。无论从体力、心理还是精神上都能够打动观众。

优秀演员应该不是“电影明星”,这只不过是人们给予的一个抽象名词罢了,一个符号而已。

但很多人只是追求成为明星,而非演员。 对于李小龙而言,一名演员应该具备的综合素质有——对生活的领悟力,独到的鉴赏品位,对幸福和逆境的体会,感染力,教育背景等。

根据你的自身条件,你有义务使自己成为最优秀的产品。不一定要成为赫赫有名的或最红的演员,但要成为素质最优秀的演员。如果能达到这一标准,一切想要的都会随之而来。

他的确以身示范,在好莱坞和香港电影界来回穿梭,力图扭转西方世界对于东方人的刻板印象,力图改变那些为了打而打,没有武术内核的功夫片。

他称自己只是Super Actor(超级演员),而非Super Star(超级明星)。

结尾

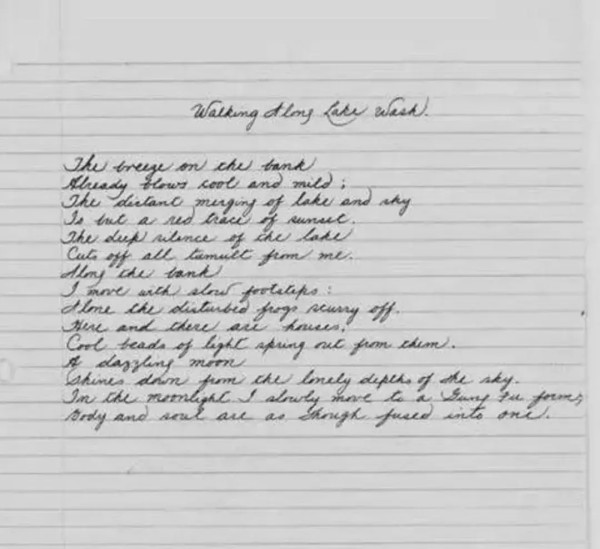

李小龙多彩多艺,他是香港恰恰舞的冠军,他也爱写诗,通过大量的阅读和写作进行自修,以拓展自身的潜能。

李小龙写的诗

他终其一生,都对自己有着严格的要求,当他还是小孩的时候,“品质”这个词汇就意义非凡。

无论怎样我都谨记这一点,并且全心全意为保持优秀品质而努力工作,虽然有许多牺牲,但始终朝一个方向前进。在我的生活里,“品质”先生总是占有优先地位。有一天你会听到,“看,他是一个真正有品质的人”这正是我想要听到的话。

很遗憾,生命早早地对他关上了门,可能由于是过度劳累,他离开了他热爱的生活和家人,我们也无缘目睹他发挥更大的潜能。

但幸好有他写下的这些文字,得以使我们依然能穿越时空,与他交流。

1971年,也就是李小龙去世前2年,他参加了一个访谈节目——皮埃尔·伯顿秀,在访谈中,他谈及了很多,其中留下一段经典对话:

Empty your mind.

Be formless, shapeless, like water.

You put water into a cup, it becomes the cup.

You put water into a bottle, it becomes the bottle.

You put it into a teapot, it becomes the teapot.

Now water can flow or it can crash.

Be Water, My Friend!

31岁的李小龙在说这段话时,自信、流畅,英气逼人,他的眼睛如同水一样清澈而又坚定,这也是李小龙留给世人的哲学:Be Water, My Friend!

该表述在3分08秒处开始

本文同步发于“六禾致谦”公众号: 《Be Water, My Friend》

网址:Be Water, My Friend! https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1153289

相关内容

My Vegetarian Life, My Healthy and Beautiful Life急救常识的英语作文优秀5篇

旅行计划作文(集合18篇)

My Weekend 我的周末英语作文(通用20篇)

【精选】爱好英语作文(通用28篇)

我生活中的变化英语作文(通用36篇)

雅思口语part2话题卡:Describe a water sport you would like to try in the future 水上运动

改善环境的英语作文(精选23篇)

旅行计划作文(推荐20篇)

和谐生活的英语作文范文(精选32篇)