五年来,这位艺术家捡拾失能物品,让它们“重生”

不要随意捡拾流浪宠物,尊重它们的生活权利。 #生活常识# #应急生存技巧# #宠物应急救援#

+关注

一个无人的建筑空间,只剩断壁残垣。地上是古代象征权力的玄武岩和汉白玉,一块废弃木梁看似随意地搁置其上,另一根木梁则独自矗立在一侧。

来自法国的参观者最初看见《卜居志》时,感到深深的困惑。当他们了解这个作品的名字取自《楚辞》首篇,以及作品背后古代诗人屈原被放逐的故事时,作出了如此评价:看上去很温柔,其实内里很残酷。

这是胡晓媛在香港大馆当代美术馆的个展“异路”中的一件作品。两根木梁原本是一座村庙里的梁柱,胡晓媛捡拾它们时,小庙已坍塌,被白蚁蛀蚀的木梁像破烂一样堆在地面上。她把木梁的芯彻底掏空,再施以一贯的创作手法,使用柔软而轻薄的绡包裹它们,并以墨着色描摹原本的木纹,仿佛为这些物件披上了一层贴身衣物。

胡晓媛艺术个展“异路”中的作品《卜居志》。受访者供图

城市拆迁后的旧钢筋、干瘪的水果、风干的昆虫翼、海洋生物的遗骸……各种失能之物出现在这七组十二件作品中。2017年,胡晓媛第一次与失能之物狭路相逢,那是一把被丢弃的椅子。当时,40岁的她剖腹产生下孩子,产后不到30天,回到工作室准备即将开幕的展览,她发现大铁门外,隔壁邻居扔了一把破椅子。“它特别像是一个人两腿敞开,散了架的感觉”,和胡晓媛生育之后身体的破碎感颇有共鸣。

生于哈尔滨的胡晓媛以装置与影像作品见长,2007年,她以卡塞尔文献展首位中国女性参展者的身份闯入国际视野。她的作品因融入哲学与科学的思考显得抽象,但正如她在访谈中流露出的对现实大小事件的关切,对于她来说,“存在是首要前提,”这些思考的根系深扎于现实土壤。

在之前的创作中,胡晓媛偏好使用拾得的日常材料:她用母亲留下的绡制作作品,这种透明细腻的传统面料无言承载着家庭记忆;在作品《送不出去的信物》中,她用自己的头发绣出身体局部和寓意美好的图案;在作品《那时光Ⅱ》中,她将不同尺寸的门帘、桌布、枕套等缝在一起,这些来自普通家庭的自制绣品,带有1960年代到1980年代的生活细节和情感温度……而从2020年开始,胡晓媛开始更多地使用失能之物,在“瓮中沙“”沙径“”异路”等一系列展览中绵延可见。

二十多岁时,胡晓媛仿佛困在泥沼里,社会的条条框框、家庭的复杂关系,还有自己的情绪漩涡,让她感觉“失能”。她试过心理疏导,也求助于哲学,试图找回丢失的自己,但这些年,她愈发意识到,失能或许本就不需要修补。

“我们经常认为事物或生命必须要符合某个标准才会正常运转,可是这些意义和标准都是人设定的。”胡晓媛为这些“失能”物件重新赋能,她将它们捡拾起来,雕琢,打磨,再给它们裹上一层新生的“皮肤”,让它们在展厅里重新站立。

胡晓媛。受访者供图

“异路”展览设计了不那么规则的环形动线,在一些分岔处,观众可以选择不一样的路径,但展厅里的光给出了提示,一边特别亮,一边比较暗。

胡晓媛希望在这样一个错落的空间里,能让观众看到一些正在寻求蜕变的作品,也去思索是否在惯性之外还有新的路径。她想象了一个星球,居住在上面的人,以掌控水流的多少作为能力划分的标准:能力强的人,可以掌控大洋大海;能力中等的人,可以掌控江、河或湖;能力最差的人,只能控制小溪。突然有一天,整个星球被洪水覆盖了。

“水已经不再是江河湖海的形态了,强的人都没戏,最弱的人,只能控制小溪流的人怎么活下去呢?”胡小媛笑着说,“只要学会游泳就行了,简单的蛙泳就可以。”

用物件重新思考人生

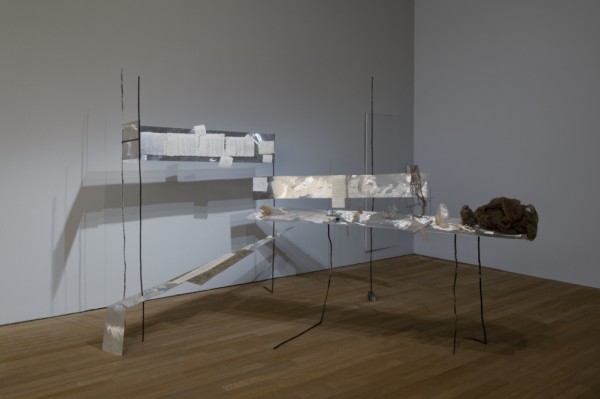

“异路”中的一件装置艺术作品。受访者供图

胡晓媛近五年的三个展览,是她对人生的思考与记忆的凝结。

《瓮中沙》诞生于2020年,胡晓媛回忆,当时她和周围的朋友,内在都有一种不确定性和惶恐,“不知道这件事要怎样发展”。这种情绪催生出一个冰冷且具有理智操控感的展览。主展厅的作品多为钢和大理石结构,严丝合缝,如同纪念物或纪念碑般高耸,作品上方,她添加了一些用绡制成的局部细节,与整体形成巨大反差,它们看起来仿佛正处于蜕变之中,或是在悄然生长,带有一种生物化的微妙气息,隐喻在压抑中的渴望。

到了创作《沙径》时,胡晓媛的生活满载细碎之事。“今天群里有人说我们这个楼明天要囤白菜,大家谁想要囤吗?或者我们家有多余的可乐,你们谁愿意拿什么什么来换。”这些事情成了当时生活的重心。她开始思考人生的方向,尤其是有了孩子之后,对未来的担忧和迷茫更深。于是,她创造了一个如迷宫般复杂的展览空间,“我就是想强迫所有的人面对这个空间的时候,必须不停地判断和选择我要怎么做。”

《异路》与前两者有着递进关系,它不再强调迷惑,而是希望给予观众提示,让人们意识到惯常路径之外还有另外的路可走。

在大馆展厅的角落,有一件名为《荒原上的花冠,或者,花冠上的荒原》的作品,其创作灵感来源于《神秘神学》一书中关于“镜域”的描述。胡晓媛解释,“现实世界好像一个镜域,在社会系统和逻辑系统之内,这个镜面到处都存在。它不是一个简单的、真实的镜子,而是时刻存在的应对关系。”作品最下面的钢结构中,斜插的镜面上贴了半颗萨满石,通过镜面呈现出完整的状态,象征着在镜域中借助虚象的自我完整化。基座结构之上,三根细钢筋挑起一个复杂而摇摇欲坠的小空间,仿佛一个临时栖居之所。其上,胡蜂巢、干橘皮、偕老同穴被绡包裹,虽已失去生命体征,却因绡的贴合显出一丝生存痕迹。最顶端的棕色结构,参照的是古生物粪便化石的形状,但其中并无实物,仅存其形。

由下至上,如同逐渐走向自我完满的过程。从底部开始,物件必须依赖对照才能显现完整,随着向上攀升,它们经历着缓慢的剥离,直至顶端,仿佛已不再需要任何内在的实体支撑。

胡晓媛的创作过程,以理智化的结构逻辑为基石,却借此将作品中情感的张力推向极致。“我存在的现实处境就是,必须要想清楚我为什么会这样,是什么让我这样,我才能特别理智地面对我所看到的、触及到的、感知到的东西,去认识和接纳它们。”她将自己比作电影导演,以作品、空间、光线、参观动线以及各种材料为“演员”,借助这些元素的相互作用,表达她的观点与逻辑。

“没有任何植物围绕着同一个规则”

“异路”中用到的一些物品。受访者供图

南方周末:你在创作中似乎特别关注材料的自然属性和时间的痕迹。这些元素对你来说有什么特殊意义?

胡晓媛:我看我自己的时候,觉得我跟它们是一样的,所以往往会从它们身上找到很多共存和通感的部分。也就是说,如果可以替代我,成为我,又把我要说的说出来,这应该是一个比较精准的选择。

南方周末:在早期创作中,你偏好使用拾得的日常材料,这些材料通常与你的经历和记忆有着特殊联系;近年的作品则频繁使用失去功能之物。它们会在创作中带给你不同的感受吗?或者你会分别赋予它们一些东西?

胡晓媛:会有完全不一样的感受。这些年我总想说一件事,就是到底什么才是能,到底是谁赋予了这个能。我在存在路径中遇到的很多困顿,都来自对这个东西过于确定,就是我太尊重那个赋能的系统,太认可它对于能的界定了,我现在非常不认同这一点。

我中间十几年有比较严重的抑郁,一直看病、吃药,有很长一段时间不能睡觉。(但)现在回看那会儿的画册,发现特别好,因为那几年我有太多的时间。其实睡觉是一种逃避的路径,不能睡的时候,艺术对我来说有同等作用,它像是一个停顿,或者一个虫洞,遁进去了之后,它也可以阻断一些在困扰中的思维路径。

我当时养很多花,很多时间跟它们相对,最开始的时候是特别焦躁的,觉得我养这个,它怎么不开花,或者我养那个,它怎么花期这么短。后来养着养着,种类越来越多了,忽然意识到一件事,时间或者规则,在植物身上是无效的,是不存在的。比如养铁树,可能你养一辈子它也不见得开花;比如养兰,有一种叫白雪公主的蝴蝶兰,只要水是充分的,不需要换土,也不需要施肥,它开花之后能保持6到8个月,就跟假的一样;还有比如我养木槿,颜色特别红,特别鲜艳,它可以一年没完没了地开,但每开一枝花,最多能维持一天或者一天半。没有任何植物围绕着同一个规则。是谁建立了规则?是因为社会有一套逻辑,它需要把我们拉到共性的基础之上,让我们都尊重它,这样这个社会才能特别顺畅地运转。这个时候就会要求你了,你睡6个小时是少的,你睡10个小时太浪费了,给你建了很多(标准)。

所以(我的作品里)才用了很多你说的失能物,这是另外一种赋能的过程,只不过这可能(赋的)是我的主观意志。

过去的物,未来的人

“异路”中的影像。受访者供图

南方周末:你的作品中经常出现像生丝、墨这样偏传统的材料,它们和现代艺术形式结合在一起。你怎么看待传统与现代的融合?

胡晓媛:所谓的传统,无法离开地域和人文环境。咱们吃饭用的筷子,如果不是一个功能性大于人文概念和价值的物,它被传承的状态有可能会像毛笔。现在也有人写书法练字,但是毛笔的使用没有筷子那么普遍和必要。传统如果想要继续推进,并且更为紧密地被传承,它在今天仍然应该具有非常强和有效的功能,说得难听一点就是价值,这是它与今天发生更多关系的首要前提。

南方周末:你如何看待AI对艺术创作本质的挑战?在这样一个技术飞速发展的时代,你认为人类艺术家的独特价值和不可替代性在哪里?

胡晓媛:最有趣的区别在于,作为人,我会有很多疑问,而不只是有一个答案。人有很多缺陷,而且老在变,不一定(总)是用同一个回答问题的逻辑。这可能是AI不太能取代人的地方,人就是因为不永恒,能给这个世界带来更多的可变性。

现在的话,我倒是没太觉得AI跟我之间会有太大的可替代性,因为如果想要让它完全替代我,首先它得先了解我所有的个体经验、心路转变,等于得拿我的所有信息去喂它。但是作为一个人,你现在让我去整合所有的信息,把我自己捋清楚说明白,我都做不到。

如果说最基础的工作让AI去替代我们完成,这有可能。但如果要把人的特别复杂的心理和生理,还有意识的机制,完全让它替代,听起来不是太现实。

南方周末:它的大数据或者计算能力,看起来是很理性的一套东西,但在理性的基础上,它要是能感性表达的话,也会变得非常类人了?

胡晓媛:我在读大学的时候,跟同班同学就有过这样的讨论,我的好几个朋友现在都是国内特别知名的设计师,我们年前聚会的时候,好像也说到这个事了。他们做设计,就觉得这个东西是完全可以替代人的,在那强调说人不是有瑕疵,不是有错误吗,其实错误和瑕疵也可以数据化,被梳理,然后写进程序,使它可发生。

我们后来就在争一个事儿。如果把瑕疵和错误都变成可梳理的部分,不等于是被允许发生的瑕疵和错误吗?所以我觉得首先要解决的是所有这些逻辑悖论问题。现在我的观点仍然是它不能够完全取代人。

南方周末记者 朱圆

责编 刘悠翔

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

网址:五年来,这位艺术家捡拾失能物品,让它们“重生” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1183029

相关内容

捡拾生活艺术里的遗珠失去购物欲的年轻人,爱上捡垃圾

捡垃圾做成“艺术品”,年轻人找到了新的疗愈方式

徒步+捡拾=这届年轻人最city的生活方式

靠拾荒,3年赚了上百万?沈阳的这位老汉,专门捡这个“玩意儿”

基于视觉和 SLAM 技术的家用多功能捡拾机器人设计论文

生活艺术家 | 热衷于“垃圾设计”,他们让旧物“重回年轻”!

越来越多人义务捡拾垃圾 清洁环境是件很酷的事

将垃圾创作成艺术品,这位艺术家用“再生艺术”让乡村更美丽

上海新展速递!适合全家一起观赏的艺术展它来啦!垃圾重生变艺术品,限时免费预约