伯格曼“家庭三部曲”——自私与家庭之爱

《孩子,我为什么打你》- 马丁·塞利格曼探讨了家长权威与孩子自我价值之间的平衡 #生活技巧# #家庭教育建议# #家庭教育书籍#

前言

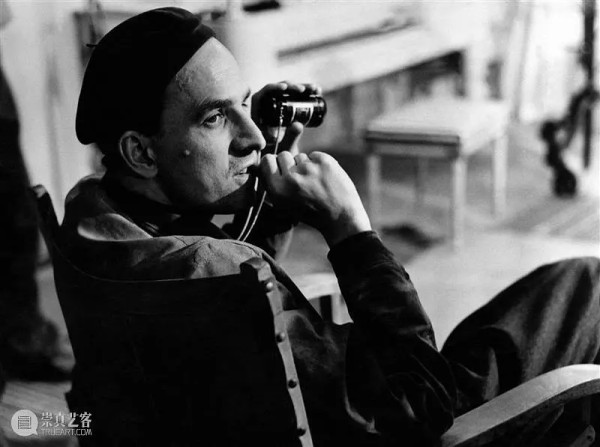

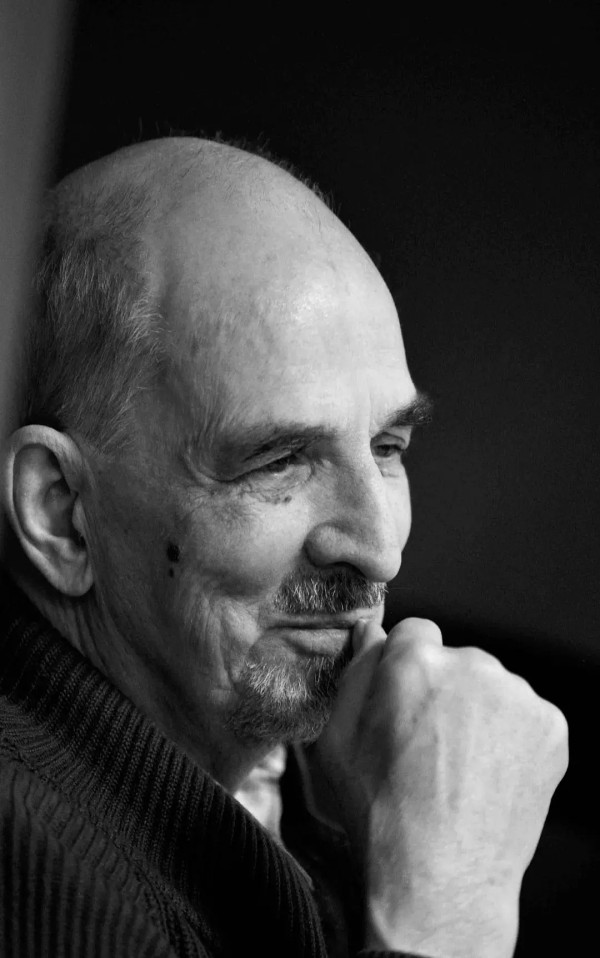

导演英格玛·伯格曼的成长环境深刻影响了他后来的生活,以及创作,他将个人对于家庭的思考都凝结在“家庭三部曲”中——我个人的命名法,指《呼喊与细语》、《婚姻生活》、《秋日奏鸣曲》——分别表现手足之情、夫妻之情、父子之情,囊括了家庭关系的三个主轴,通过突出家庭成员之间的冷漠、龃龉最终分离,来叩问、乃至是拷问观众亲情的实质,原因是自私。其实,更可称之为“五部曲”,如果将《芬妮与亚历山大》和《萨拉邦德》也囊括其中的话,后者更乃直接作为《姻故生活》的续集推出。其实,包括本人编剧但因过于直陈内心隐秘而指名由他人代作的《善意的谎言》也可算是这一主题序列下的作品,那样就是六部曲。每一部都在相当程度横截了作者所身处的中产阶级 的生活,细数其中的矛盾和纠葛,隐秘及痛苦。

如想如庖丁般解牛,一把趁手的刀并不足够,还需对其构造又所了解。这时最好问问牧牛人,从最不紧要到最关键的信息都涉猎;他们对于养牛的心得更多在于选定一块上好的牧场,然后从小到大只在那片草地上游荡,直到养育出符合此地性格的美味生灵,他们才会带到市场上;但对于用刀子,他们或许并不如我们这些屠夫擅长;如一个侦探般,从那些语言的碎片中,找到可能的切中点,最重要的是对于我们合适,也许对他人不,将我们的视点插入其中然后一步步地将整体分解为可消化的碎片,以喜欢的方式烹饪后吸收成为我们的一部分。

此作的牧牛人——导演英格玛·伯格曼有着严厉的父亲,同母亲的关系也在与他多年的杯葛中遭败坏——我手中的资料不多,大抵能拼凑出的印象就是这些——也已足能说明,导演所以会关注家庭主题的隐秘起源。然后需要补充说明的是,导演在本作前完成过最终以沉默为名的三部曲,在他自称失败的黑泽明模仿作之后,在其中以自己的方式叩问从爱琴海最终扩张到全世界的神学同时也是伦理学的道德起源,以一种不那么掉书袋的说法描述,就是叩问上帝不在的世界中人的困境,最终他得到消极的结果,否定的印象。这可看作一种未声明的预告,从上至下,排在本体之后的人类生活的核心自然就是家庭,爱与温暖,再结合一下导演对于家庭生活的回忆,就不难想象怀疑论的出现。

同自以为的批判主义作者相比,该系列的优秀乃至伟大在于它依然饱含着温情,正是这种冷热对比格外凸显了主题,像在低音部中插入的高音。另一大特点,也在所有作品中得到了美妙的重复,在于简洁的场景。“室内剧”的称呼只是一种躲懒的概括,因为不仅指常单一的空间,也包括明了固定的人物关系。三部曲中这份简洁在人物关系上递进,在绝对数量上递减(为防止数学家们的指责,简单声明如下:绝对的数量不代表任何与核心有关的本质)。最早的《呼喊》有五个主要场景,承载了八个演员;下一个在场景数量大抵相当,可主要只聚焦了两人;《秋日奏鸣曲》从表面上看则是登峰造极之作。复杂的人物网络适合能将篇幅抵达至浩瀚的文字,但对于受限物理成本的电影,常会因导演的野心匹配不上能力而导致一场“史诗级”的灾难,并且不害怕责难,《美国往事》就是充分的正面典型,因为我至少能说出三个对于故事走向不负任何责任却重要的名字。

不变也不意味无趣,反因精力未有分散,从而能够将人物挖掘到了令人可叹的深度,在陀氏的小说中我曾感受过类似的体验,从他们的一言一行中我们仿佛都看到了黑暗中独行的自己,赤身裸体,面目可憎,不限国和性别。因此更能跨越那些时间和地理在人的身上造成的,用巴别塔颓圮的墙砖砌成的长城。

《呼喊与细语》

本作故事中的人物分成了三列:第一叙述人艾格尼丝(“恰巧”与Agony谐音)与安娜享有同等的痛苦,分别怀念母亲与女儿;玛丽亚和卡琳无疑更关心自我,尝试置身事外,尽管程度不同,但均遭遇失败;至于迟到的男人们,医生、姐妹的两丈夫、神父,他们的冷漠将他们鲜明地归入了群众,即不重要的,软弱、怯懦、虚弱,柏拉图地分有了导演性格的暗面。

故事简单,开始于艾格尼丝痛苦地从沉睡中苏醒,眼角带泪,因为罹患重症正奄奄一息,只在肉体痉挛时才能发出巨大的声响,美丽的像纯洁的仙女,是处子,开始写日记,迷失在了对母亲的因为遥远而美好的回忆中。如此的光景将在影片中再双现,展露了她童年爱的缺失与此刻内心无比的渴望。死亡加深了这层阴影,构成影片整体的张力。她致力于弥合现实与记忆的罅隙,本希望借着共同照顾自己的纽带,能将姐妹带回过去欢乐、宁静、阳光如细雨般温柔的旧图景,直到她在死的痛苦中安息,唯有安娜——必须说明,这一名字不断地在导演的被提及,重复,代表固定的意象——愿意拥抱她已冰冷的死体。葬礼切分了影片,前大半部分是痛苦与挣扎,当白布盖过她的玉体,转变成了赤裸的冷漠:安娜没有接受对自己如物的处理,出于个人意志继续留在即将空无一人的房屋之中,不为钱财而是情感的驱使,从中可以嗅出导演的道德偏好,高明,冷静,不做作,透着看透世事之后的悲哀。最后,她在女儿的遗像前阅读艾格尼丝的日记,语调平和,如池塘中的秋叶浸满感伤。我们经由文字回到了影片的开始,在已不存在的幻象中抵达艾格尼丝想要抵达的柔情,抵达影片最开始将特写所献给的时钟所象征的永恒。

妹妹玛丽亚热情,美丽,活泼,一袭红衣就好像燃烧的玫瑰或者七月连天的晚霞,她袒露的胸口如她一览无遗的性格。大姐卡琳是反面,黑衣紧紧地包裹的不只是她的心。但二人共享着同样的孤独、空虚、不能理解他人的眼神、期望爱的嘴唇,不如说二人互为表里,又同时处于艾格尼丝的反面。精致的利己主义所揭示的人类心理状态重点不在利己,这是一种普遍的共性,“人不为己,天诛地灭”会遭到曲解不难理解,而在于精致,通过种种手段将自己的原始粗糙的本性隐藏于华丽的外表之下,通常是我们所熟知的那一类名词,友谊、责任、出于爱的名义,指向一种自我满足的姿态、目的或许是一种名声,但这并不是对于二人最好的形容,在故事中她们都向对方走出了尝试达成理解的一步,但导演悲观,认定这样建立出的情谊,微小,不可靠,如昨日的月二十四小时后就将变幻成新的模样,所以让冰川的依然还是冰川,一小片裂缝不会改变它的形貌丝毫,更合适的词语应该是自我主义。豪猪的直喻如萦绕在森林中的薄雾,因为害怕受到伤害所以选择理智地保持距离,可那也意味着拥抱冰冷,久久地不愿散去。我们总会觉得他人对于自身是不可承受的负担,即便对方是血肉至亲,这就是本作想要直观传达出的。

华丽的红是可怕的催眠术,震慑了初看者,它来自导演的梦,他说那是“内在的颜色,代表鲜活、脉动、生命力、情感”,令人震惊,也可以是恐惧,符合多种的解读,比如象征死的不安、女叙述人艾格尼丝的梦魇、萦绕在每一人身上的疲倦,每个人都能找到自己的哈姆雷特。叔本华大意说壮美感的产生在于客体中意志被动的吞噬和遗忘,如今我明白巨大的单纯色块也可以如此,在于理解到自我的渺小和四肢的无力。令人印象深刻的还有前半部分叙述视角发生转换时充当报幕的肖像特写,不是没有腹诽,诸如我就认为对于安娜的处理未加区分,少了一层可能的深意,但当那些细致的面孔,仿佛每个毛孔都在朝我们呼吸,处在一明一暗之中,我们还是不能不陷入深思,为何我们人类能够“同时意识到开花与枯萎”。

以幕后故事作为稍有些提神的片段收尾或许不坏,可以将我们从枯燥的论述拉回到真实的淡淡乐趣中。导演筹划此片时,正值经济的低谷,对于所有参与到此片四位主演提议按日后票房分成支付片酬,一开始导演对收获惴惴不安,在美国却大获成功,“十天以后,世界上只要能放电影的国家,几乎都买了《呼喊与细语》的版权(《魔灯》,张红军译,广西师范大学出版社,P243)”,他为此付出了全部的积蓄,不久之前他的瑞典同事还抱怨他成功像电影基金会贷款了五十万克朗。

《婚姻生活》

简直像一场报复,《婚姻生活》上映后,瑞典的离婚率就急剧飙升了。休谟教会了我们审慎地怀疑因果之间几近无限的链条,所以我会倾向相信这是真的,不为什么,只是想借此给(多半为数不多的)读者留下一个(也许)强烈的印象,得到关于影片的主题、倾向、我个人看法的初步轮廓。

不曾进入过婚姻的人倾向想象其中的美好,已经出来的人就像大病初愈的病人,所回想到的多是虚弱的病床边漂荡的白纱帘,只有三种人能够描绘出精彩的真实:深陷其中的,多年后黯然回首的和文学家,最绝妙的情况是同时作为以上三者。亲身经历提供最准确的细节,时间和视点提供距离感,意味反思和新发现的余地。

导演的确经历过多段婚姻,本片的女演员就是他一女儿的母亲,尽管二人的关系未曾经过法律的公证,但共同生活过五年。他在文字上的造诣庸常——如不是为了解他的私生活和几乎鲜少提及的心路历程,我不会买和读他的自传——可他作为大师级的电影创作者,这点与文学家类似,对于人物以及事件何以为事件的捏造能力准确得惊人,这说明他也是其中的一员,有着锋利眼睛的观察者。

本片特殊,因此需要特别提及,最初作为迷你剧而在电视上推出,六集全长近三百分钟,我只看过影版,有一半以上的省略,故此,我所在前文提及的本作在人物关系达到的极大简省本就立足在已简省的基础上,除去开头作为引子的友人夫妻,影片中几乎都只有夫妻二人。地点是家,剧情靠对话发展,画面多是固定,中远景,代表一种第三人称的凝视,客体是婚姻理念的殊相之一,我们跟随导演安排的节奏,看着这朵外表美丽的花如何相对现实时间而言迅速地走向腐败,最终顽强地留下了一株已枯萎的根茎在微风中,以绝望地身姿作希望曾在它身上停留的标志。

性别压迫不是本片所要批判的,有所展露,但克制,只言片语地侧面提及离婚后女性的相对上升,更多时候,导演都在描述一种势均力敌的独立,最重要的是经济,其次是肉体,最后才是灵魂,预言了一种极可能实现的普遍婚姻样式:直观说就是,不论男女娜拉,出走后都一不用回家,二不用堕落。

不过既然说到了,不如借此展开去:幸福生活的单一模板不止在俄国大地上出现过,在所有的旧生产关系中都是如此,不幸则各有各的诱因,出轨只是其中最为常见的一种而已,隐瞒常与之相伴随,主动坦白是文明的,不文明的则往往不够体面,讽刺地说,对于中产中的人这简直致命。也不止中产阶级,只是饱暖之后才有思的条件,这点在马斯洛的体系中得到了更复杂的发展和重复,就社会的结果而言,婚姻问题更多地在那些克服了生存困境的、适合思索生活的闲暇阶级中集中,它们早已存在,到了两千年后,人们(更多地指女性们)才有能力揭开掩盖着更人所以为人的本性。真正在底下不停地挖啊挖的,是激情消弭后的平淡,尽管是消极的斯多葛——或者也可以归罪于生活本身,这才是不论现在未来,中产还是资本家,都必须要面对的。十年相当漫长,但在更长的眼光下,你仍能看到单程的航线前方有许多可能的岛屿,轮廓暧昧,重大的转向不仅来得及,而且可接受,这同样可以解释“七年之痒”之说何以曾流行一时。

两场戏,说明了这样的变化如何在人物的心中造成了相似的起伏,一场稍弱,是积蓄,签署离婚协议时才是一切的总爆发,精神的也下降为肉体的,男性的优势使得他在这一层面获得了胜利,也就是说她见了血,这一击在更深的层面也迎来了不可挽回的失败,为这个故事增添意料中的最佳注脚,一个双重失败的中年男性形象。受伤的是女性,也同样难称自己为胜者。导演的悲观在此有所保留:二人退回了朋友关系,偷偷地偷情,抛弃众多加诸在身上的身份后,驶向了想象中轻松自在的废弃的伊甸;在炉火旁,丈夫变回了欢快的口哨少年,也唤醒了妻子曾经纯真的青春,于黑夜将他颤抖地拥抱。以文学语言翻译来就是:婚姻作为二人关系不必要,那令人难过,但我们依然会需要彼此,渴望能倾述和理解,却十分重要。

以上就是概略,简单梳理下人物的个性,男性的优点是适可而止的健谈,缺点了无新意:自大、脆弱、更关心肉体,在现实和文学形象中屡见;女性平庸,将自己埋头在表象的幻壳下,对现实的裂痕毫无觉察。停止相互了解的尝试是致使感情搁浅在浪潮褪去的海滩上的主因,内心在变化,但外在上,春风却吹不起一丝涟漪,太常见了,以致不再会对此感到惊奇,只是觉得叹息。文学或者艺术不负责解决问题,那是沉湎求索的路漫漫之人喜欢尝试的,他们只负责看见,提供一双锐利的眼睛,所以在最后没有提供解决的范式不是过错,而是一种虽可原谅但过分的要求。

人物着装的色彩每场都在环境和场景,外在和内在之间有所呼应,前者给视觉以舒适,后者较难以察觉,只是诸多优点之一。特写继续标志性地占据主要地位,这对于许多人是危险的,将摄影机架到难以抗拒的近距离,从而每一点细微的起伏都逃不过眼睛,演员最终还是征服了这片虚空,精彩的表演为形式注入了丰富的质料,无愧杰作之名。

《秋日奏鸣曲》

本片的另一使人无比惊叹的演员是英格丽·鲍曼,曾在好莱坞,这次终于回到故土,是她最后的银幕作品,这次她饰演的母亲自私而“邪恶”又无以伦比地脆弱,以不显露丧悲的红衣作可怜的掩饰,反倒是同样由丽芙·乌曼饰演的妻子兼女儿站在了坚强的柔光下,和丈夫照料孤独的残疾妹妹,笑对丧子的痛楚,主动尝试弥合两代人的矛盾。作为配角的海琳和丈夫保罗,一个提供了平静外表下波涛的汹涌,是痛苦的具象,一个的牧师身份为该片悲凉的秋彩带去了几抹难得温情。故事自始至终只发生在屋内,有优美的景致和精致的装饰。

家庭关系中的核心——是父母与子,也是社会权力中最直接、最原始的结构。大部分时候以不言说的方式无功无过,但坏的足以成为长久的噩梦。

最大的冲突呈现于坦白时刻,我们的心跟着角色像垃圾桶倾倒似地翻转,看倾述在怨恨中化为了控诉,透出一股残忍的美感。令人窒息的时刻不止一处:母亲从自己的视角讲述的往事——她回归了家庭,与女儿共度了一段欢快的时光——可在女儿回忆中却是“只是想起就还是会浑身颤抖”的不堪,控诉母亲只是像摆弄洋娃娃地摆弄着自己,听到这些,她的眼神惊恐,不安,没有流泪但仿佛被刺伤。女儿走到了她身后,沉默地,想要和她一样沉默,却低语“女儿的不幸”是否就是她想要的胜利。最后,残疾的妹妹失语地,用尽全力地呼喊“妈妈”,那也是姐姐心中的声音。女儿在本作中是永恒的弱者。最终母亲坦白说害怕自己的爱会带来索求,火车上却流露希望妹妹尽早死去。在故事中,我们知道,她的第一任丈夫是家庭主夫,受尽忽视,第二任在影片开场时就已离世——曾短暂地给过妹妹温暖,却因母亲无心的暗示而折断心中的不伦之爱——未享有她多少的悼念。故事结束后我们回味过来,她是杰出的钢琴家,除此之外她并不在乎,像许多作品中的思特里克兰德,不同只在于她是女性,为了事业牺牲了家庭,是悲剧的源头。

霍布斯也说自我保全是自然赋予的权力,和精致的利己主义一样,在此基础上,道德批判难以立足,无用且不必要。人物只需在逻辑中成立,而非在无限的光环中。对于观众而言重要的,不是爬上一片高地,居高临下,而是在相似的沼泽中自问,在目睹了一出悲剧后,我们是否有办法、有力量、有决心不重蹈覆辙。有的人可能将因此成为社会学家、哲学家、杰出的教育家,如果没有,那可以加入反思的队列,要知道,重复预言比实现它可怕百倍。

结语

毫无疑问,我的目的已经明了,所以要将三部作品并置的落点是相同的主题,分别从手足、夫妻、父子展现了家庭的三方面,剖析用的牛刀是广义上的自私以及自私导致的拒绝。可爱要求我们无私。

小的总结:《呼唤与细语》和《秋日奏鸣曲》都是弱者在索求,而冷漠者因为害怕受伤而逃避式的拒绝;《婚姻生活》不同之处在于双方的强弱发生过一次转换,成为了弱者的就成了最终被拒绝的。三部影片的结局都达成了某种或明朗或隐约的和解,都隽永、感伤,都在怀念失去的乐园,

至此,本文已可告一段落。我个人的评价是:“最大的缺点是读起来佶屈聱牙,优点不多,有二,较为清晰地对比讲述了伯格曼的三部作品,连同开头提到的几部,都放入了统一的叙述脉络中,或许会有人觉得对于理解影片和导演都毫无益处,而对于那些从中得出了少许收获的人,我向他们致以最真诚的敬意;因为有意的压缩,篇幅不算长。”至于相同主题下的其他作品——如《小偷家族》——有着不错的社会思考,与《楢山节考》中的残酷可呈镜像的呼应——二者都质问了亲情的本质——则留待可期待的明天谈。

网址:伯格曼“家庭三部曲”——自私与家庭之爱 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1187576

相关内容

黄曼的低调人生与家庭伯格曼:痛苦与自然的对话,如何找到心灵的宁静

家庭教育指导丨学会沟通三部曲 营造和谐家庭关系

《重生三部曲》

私人生活:家庭、个人与法律

私人生活:家庭、个人与法律【全本

家庭作业管理艺术:开启高效学习的“三部曲”

美式轻奢,雷曼家庭巨幕解锁格调生活

试论恩格斯的婚姻家庭观与现实启示——基于《家庭、私有制和国家的起源》

专家解码家庭理财三步曲