为新奇好玩的周边产品预售付账,在街角不起眼的小店前排起长队,或是循着攻略踏上一场小众旅行——如今,超过65%的城市消费者表示,自己的消费决策曾受到社交媒体“种草”内容影响。

当“种草”成为日常,什么样的内容才能“种”到年轻人心里?这种为“分享”买单的方式又经历了怎样的迭代?

万物皆可“拟人”

近日,一支题为“靠‘做谷’卖出2000斤荔枝”的视频在社交平台走红(“做谷”即制作周边产品,是“谷子”文化的核心动作)。

小黄的视频在社交媒体上引发广泛讨论,观众对更多农产品的“拟人化”充满期待。

有趣的是,这位视频主人公其实早就将“荔枝”带到过上海。

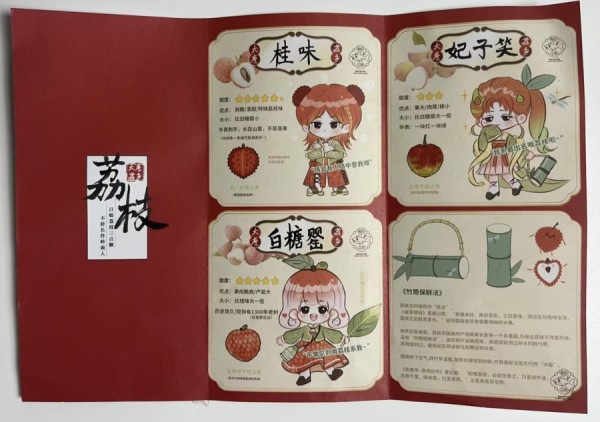

去年夏天,上海世博展览馆的GAF插画艺术节上,小黄的展位前挤满了好奇的观众。与其他艺术家不同,她的作品主角——桂味、妃子笑、白糖罂三种荔枝——均因“过季”无法亲临现场,但它们的拟人形象和“周边”依然引发热潮:闪粉立牌、小卡、冰箱贴广受欢迎,竹筒包更是悉数售罄。

4年前,小黄回到老家广东省茂名市高州市,这里是著名的荔枝之乡,但荔枝的销售依旧艰难。于是,这位“90后”二次元爱好者冒出个点子——既然万物皆可拟人,为何不让荔枝拥有“人设”?

不同品种的荔枝,有了不同的“人设”。

“荔枝有不同的形态、口感、种植方式和历史传承,就好比人有不同的外表,来自不同的地方,有着不同的性格和气质。”她从《荔枝谱》中获得灵感,将荔枝拟人化的想法化为现实——

桂味荔枝个头略小,果形偏尖,果子中间有浅色的纹理,可以轻易剥开。在进行拟人化创作时,脸型就设计成娇小的瓜子脸,在发型中加入浅色的挑染,将它塑造成性格娇俏的形象;妃子笑果形偏大,色泽多为红绿渐变,拟人形象就会更圆润,头发颜色也会更丰富,性格更加温柔⋯⋯

三种荔枝的“正装照”。

最早的“荔枝姑娘”以萌趣可爱的“Q版”为主,但在参加插画展递交材料前,小黄特意重新为三位“荔枝姑娘”设计了“正装照”,与原先的卡通萌感形象不同,这次的“正装照”更加丰富立体,拟人化程度也更高。

依托拟人化的设计,荔枝的配套周边产品有了更丰富的创作空间,她的“谷子”从产品包装拓展至20余种衍生品:人物方卡、科普折页、荔枝扇子、表情包、漫画、头套、结合古法保鲜智慧的竹筒斜挎包等等。

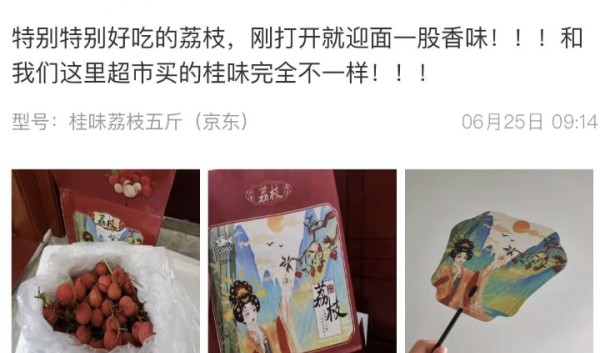

有了这些好玩的“谷子”,网友的“晒单率”大大提升,也吸引了更多新顾客“种草”。

网友们的“晒单”。

其中,竹筒包很值得一提——它原本只作为荔枝礼盒的赠品,但样品被上传到社交媒体后,吸引来了大量其他圈层的爱好者:熊猫爱好者想背着它去看大熊猫;汉服爱好者则觉得这是汉服的绝佳配件,荔枝“谷子”由此解锁了汉服与文旅两个新场景,预售超500个。

“竹筒包”的出圈,让小黄意识到,消费者能捕捉到的场景也许比生产者更丰富。

这些拟人化的尝试,不仅让荔枝卖出了好价钱,更赋予了它新的社交属性。“有实荔”(有实力)、“顺顺荔荔”(顺顺利利)等谐音梗在年轻人中流传开来,荔枝也因此有了“礼物”属性。可以说,依靠“谷子”赋能,农产品的潜力一下就被释放了,如今龙眼、黄皮等水果生产商也都找到小黄,希望能拥有自己的“谷子”。

作为一名资深的二次元玩家,小黄坦言,在圈子里,拟人化和谷子制作已经有了一套相当成熟的运作逻辑。日常生活中各类物品都可以拟人,一旦它们有了具体的形象、性格和故事,与消费者之间的距离自然就贴近了。

互联网消费领域分析人士Mark告诉记者:“人最熟悉的认知模板是自己,拟人化是最高效的共情工具。”他引用尼尔森2024年消费报告指出,Z世代更愿意为“有情感连接”的产品付费。麦肯锡的报告也佐证了这一点,Z世代中75%的人将“情感共鸣”列为购买决策的首要因素。而拟人化的角色叙事,往往能快速在社交媒体上进行传播,将内容与产品进行更深度的融合,以此消解认知门槛,增强共情,成为“种草”的重要因素。

粉丝参与“共创”

如今,各类“种草”内容让人目不暇接,但将“种草”变成一场持续性互动依然独特。今天的消费者渴望深度参与创作过程,成为新价值的“共创者”,这也可视为“种草”的另一种形式。

博主多多从一个社交账号到一家实体门店的蜕变,就完整呈现了这种“共创种草”模式。

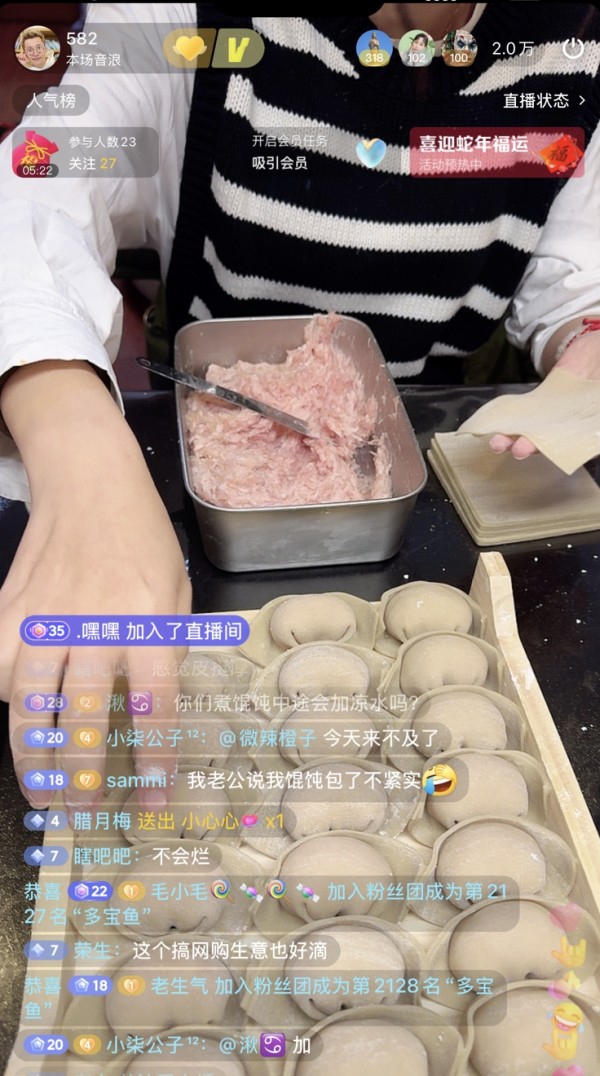

最近,“魔都外卖多多”的第一家馄饨店即将在上海交通大学附近开张。在他看来,给他这次创业最多支持的便是社交账号的粉丝,他们也被称为“精神股东”。

多多的账号始于2020年的本地探店分享和陪伴直播,历经5年沉淀,形成“外卖测评+生活Vlog”为主的内容格局。

持续更新的外卖测评为账号积累了大量本地粉丝。

去年夏天,多多在职场上遭遇了挫折,在人生最低谷的时候,粉丝的关心和鼓励给了他很大的力量,创业开馄饨店的想法就是在这时形成的。

长期的关注和良性的互动,让粉丝与博主的关系进阶成了“养成式陪伴”。从决定要做馄饨店开始,开店每个环节的推进都有粉丝参与。市场调研阶段,多多带着自己的想法和粉丝的“需求清单”走访了上海多家馄饨店,“有人想吃点不一样的口味,我们就发起征集,从十多个创意里选出了皮蛋、三文鱼、萝卜干等新口味”。

经开发调试,皮蛋口味意外地很受欢迎。

“一旦网友们的创意被采纳,又能在内容上及时进行反馈,博主与粉丝之间的距离就变近了,粉丝也更愿意说出他们最真实的感想和需求了。”多多说,类似的互动出现在每一篇社媒内容之中,但互动感受最强的一定是直播。

在一场包馄饨直播中,观看人数峰值超过2万。直播结束后,试吃装很快被抢空,热乎的试吃装即刻发出。粉丝在品尝后,会发出各种不同反馈——“皮有点厚”“汤可以再鲜一点”等等,而多多第二天就会调整配方,这种“线上观看—线下品尝—线上反馈—线下调整”的模式,将传统餐饮业的产品研发周期和成本大大地压缩了。

多场陪伴式直播的观看人数多万。

博主精准地发现粉丝需求,粉丝的需求又能够即时获得回应,这种“透明化”的创作过程,不仅让粉丝有了“参与感”,更让博主与粉丝之间建立了深厚的信任。

可以说,多多和十几万社交媒体粉丝一起完成了线上“信任经济”的实体版本。

试吃装一般在直播后不久发出。

另外,多多馄饨店的背后还藏着算法“撮合”的供应链:既有粉丝推荐本地手作萝卜干作坊,又有同城供应商主动对接设备,还有房东找上门来说“我这儿有个不错的铺子”。社交网络上,这种“需求—响应”的匹配效率很高。

多多觉得,这种高效的匹配机制或许能给小微店的生存和发展带来一些新的启示。如今,消费者一方面要求“极致性价比”,一方面又拒绝工业化量产,不喜预制菜,这让许多小微餐饮店陷入两难,但通过直播、Vlog等方式,一旦建立起与消费者之间的信任链接,店面的生存韧性或许就要强上一些。

多多的故事并非孤例。据《2025年轻人情绪消费趋势报告》,88.2%的年轻人处于高压状态,超六成通过消费缓解焦虑,而“参与式共创”恰好满足其情感代偿与掌控感需求。当粉丝化身“产品经理”后,消费行为就升维为价值共创。

Mark告诉记者,当下网友热衷于参与“价值创造”的程度已经变得越来越深。在传统商品时代,生产者往往依照对大众的“想象”生产商品,而今天,大众会把它的目标、愿望直接告诉生产者,甚至还能贴心地适配生产者的想法,“种草”也从单一的产品宣传,转变成为在双向互动中自然产生的需求。

“拔草”的变化

当“种草”的方式发生改变,“拔草”(指把心仪的商品买下来)的情况也变了。

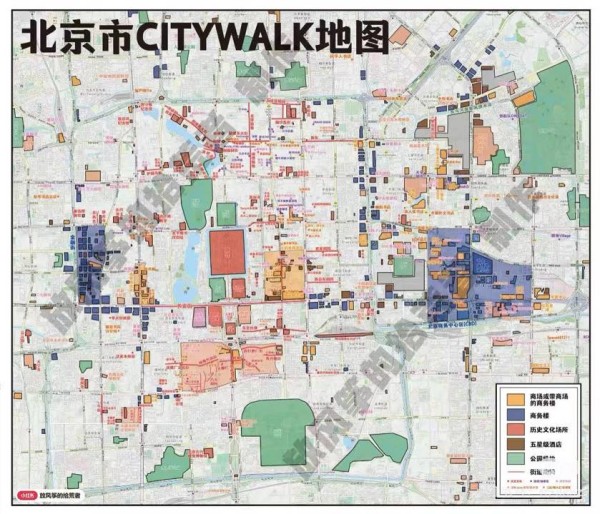

从“种草”到“拔草”,阿瑞用过的最短时间是10分钟。那是他到北京出差,突然空出了大半天时间,想在北京主城区进行一场深度游,这时,他在社交平台发现了标价19.9元的“北京核心区Citywalk地图”。

“北京核心区Citywalk地图”已售近千份。

点开地图生产者的主页,阿瑞发现这位名为“放风筝的拾荒者”的博主不仅是一名地图爱好者,还是一名侦探小说和学术爱好者,主页的内容质量很高。在社交媒体已上架了北京、上海两款版本,最近还推出了东京银座的逛街地图,反馈、互动都很好。

阿瑞关注到风筝的第一篇热门笔记是“北京市商场地图”,在社交媒体上收获了上千的点赞与收藏。在此之后,风筝开始持续创作该主题内容。

清晰的个人标签和持续更新的内容让浏览主页的消费者迅速建立起对博主本人的信任。

浏览之下,信任感迅速建立,阿瑞即刻下单了电子地图,即买即用,灵活便捷。

阿瑞告诉记者,Citywalk地图是地图中比较独特的品类,踩在了城市深度游玩家和地图爱好者的交叉地带。

更令人意想不到的是,最早的“北京核心区Citywalk地图”以4.99元的价格上架后,半年内就售出了近600份,随后还应网友要求制作了纸质版。2025年,风筝对地图进行了更新,在背面增加了8条具体的路线规划,价格也涨到了19.9元,但今年地图的销售速度更快,三个月时间就售出了500多份。

阿瑞告诉记者,在信息过载的时代,年轻人一方面希望拥有更深度的体验,另一方面又对耗时耗力的行程规划倍感压力。《智慧变现策略》一书的作者就曾指出:“现代消费者愿意为‘已验证的解决方案’支付溢价,本质是为节省决策时间成本。”

风筝制作的地图

这与风筝的观察是契合的。在创作过程中,风筝留意到消费者对地图的需求越发多样化、精细化。有些消费者希望能有北京非遗地图,将与非遗技艺和传承相关的点位标注出来;还有些消费者期待推出北京古建筑地图、北京美食地图、北京咖啡地图,抑或是几种元素的组合。

风筝坦言,自己其实并不太清楚“副业”做得如此顺利的具体原因,不过他推测,这一方面与人们旅行方式的转变有关。另一方面也与时代的共振相关,2023年上半年,平台Citywalk的搜索量同比上涨了30倍。

复盘从地图的制作、上架售卖到印刷纸质版的整个过程,风筝感到异常顺利。“地图电子版一上架,便持续有不错的自然流量,不断有人下单购买,还有客户主动对接线下资源。”他告诉记者,从后台数据来看,70%的用户是通过“北京”“Citywalk”等相关标签搜索到该地图,有需求的人群能精准并持续地定位到他的账号。

如今,类似的内容产品供给越来越丰富:济州岛4天3晚的旅行攻略售价6.9元,销量超1400份;六朝博物馆的自制研学科普手册售价11.9元,卖了近300份⋯⋯

优质的“经验贴”可以转化为真实的价值。

这些数字背后,或许正呈现出“拔草”领域的新变化,消费者的信任对象从传统的意见领袖转向了“素人博主”和“专家型爱好者”,他们也从自己花时间“做功课”变成付费“抄作业”。

事实上,在消费决策越发依赖“真实感”的当下,消费者的决策链路已从“品牌告知—产生兴趣—购买”的单向路径,转变为“主动搜索—选择真实评价—建立信任—购买”的双向互动模式。数据显示,67%的消费者在购买前会主动搜索素人用户的真实体验分享,这一比例超过了品牌官方内容与头部达人推荐。

Mark告诉记者,抖音、小红书等平台通过兴趣标签精准推送小众内容。去中心化流量分发让越来越多的素人可以借由这份信任将自己的爱好、经历、专业转化为有价值的“种草帖”,也能让真正需要它的人“拔草”。

【专家对谈】算法时代,让“种草”更精准

城市周刊:在您观察中,消费者近年最显著的行为转变是什么?这些变化与社交媒体内容形态演进存在哪些关联?

于冬琪(畅销书《种草》作者、消费领域咨询公司创始人):在我的感知中,消费者行为主要呈现三大变化趋势。一是从刚需型消费转变成感受型消费。从满足功能性需求为主,到追求充实、幸福、快乐的生活状态为主。二是消费者变得越来越了解自己和市场,他们正在找到自己的兴趣和生活方式,其需求正变得越来越有针对性。三是消费者开始对宏大叙事“祛魅”,他们越来越深刻地了解到消费的本质,很难再去为品牌的过度溢价付费。这些变化是客观发生的,而社交媒体的发展加速了这种变化。

城市周刊:很多人将互联网内容分享产生的消费行为统称为“种草”,这些年,“种草”发生了什么样的变化吗?

于冬琪:“种草”的目标,仍然是有效地影响消费者。而“种草”的演变,则是互联网社交生态和消费文化深度融合的结果。如今,“分享”被赋予了更复杂的意义。年轻人对传统广告、权威代言越来越免疫。他们转而更信任那些看起来“真实”“接地气”“与自己相似”的个体,甚至是素人博主分享的真实体验。

这种基于共情、相似生活状态或价值观认同的“信任链”,远比自上而下的灌输更有说服力。另外,随着算法机制的出现,信息的匹配效率大大增加,消费者可以主动寻找和构建自己信任的信息筛选机制,消费决策也从被动接收转向了主动探索和社群共议。

城市周刊:这是我们更容易被素人“种草”的原因吗?

于冬琪:在今天的社交网络上,我们越来越多地看到这种情况:一条万赞笔记背后可能仅几十粉丝。尽管粉丝数量不多,但笔记本身依然会影响到10万级潜在需求者,这就是平台算法的匹配机制。

我们发现,之前互联网的信息获取依赖用户主动订阅,如关注KOL,但这个人的内容可能与我的匹配率并不高,沟通效率有限;如今算法推荐能精准捕捉群体共性需求,如“1万人在相似时间遇到相似问题”,信息能够极其精准高效地触达。因此,如今的消费者不再依赖头部KOL,而是更信任“与自己相似的人”,并且每个消费者都可能通过一条优质内容成为“微型意见领袖”,这也成为大众消费者的权利来源。

海报设计:曹立媛

原标题:《种草迭代:年轻人为何买单?》

栏目主编:龚丹韵

来源:作者:解放日报 肖雅文