文|一只筷子

编辑|小茴香

寺庙商业化迎来新一轮审视,灵隐寺年收入6.6亿元引发热议,一位从公交司机转型为商业帝国掌舵者的方丈,其寺庙运营模式正被置于显微镜下。

有着1700多年历史的钱塘古刹,如今门口摆放的扫码闸机已替代了庄重的佛像,成了游客的第一印象

进灵隐寺得先花45元买飞来峰景区的门票,接下来还要另外花30元买香花券,这总共75元的入场费用,这只是消费的开始。

寺里斋堂的素面标价是49元,佛珠卖价从几百到几千元不等,就连供佛的几朵鲜花也明码标价,从20元起

庙宇内的香火被分成了不同价位的“物件儿”,有普通香,有精品香,还有价格不菲的定制香,简直就像一个宗教商品的大卖场

释光泉这个名字在佛教界如雷贯耳,那个当过杭州公交司机的人,通过一系列的商业操作,让灵隐寺在宗教界成了很有实力的商业力量。

他做营销的方法和互联网公司差不多,像公众号的运营、短视频的发布、直播卖货以及官方商城这类方面都有涉及

更让人佩服的是,他的书法作品在拍卖场上常常能拍出不错的价钱,其中有一幅写“善”字的作品,竟然卖出了36000元。

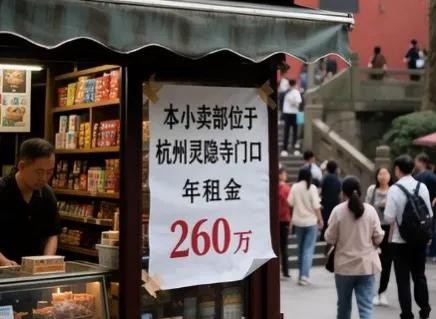

庙宇周围的商业生态着实令人诧异,旁边有一家便利店,面积仅有8.5平方米,不过一年的租金竟然高达260万元,店里售卖的普通矿泉水售价为10元,还宣称是“被加持过的”。

灵隐寺推出了“灵隐生活”小程序,信众不仅可以在线预约讲经,还能够购买供香,与此同时还可以定制法会套餐等服务,将宗教服务全面带入数字化时代。

中国佛教的历史能追溯到汉代,以往寺院就是个清静修行的所在,离着尘世的吵闹远远的,僧人日出而作,日落而息,靠着化缘来维持生活,过着质朴又简单的日子。

可是在市场经济的浪潮里,一些寺庙开始有变化,这种变化从20世纪90年代旅游业兴起时开始到互联网时代到来时加快。寺院不再只是宗教的地方,还成了旅游景点、文化IP,甚至商业综合体

浙江天台山的国清寺,选择了不同的道路,这座同样历史悠久的古刹,不收取门票、不售卖香火、不搞文创,游客进门看到的是手写木牌:“诚心为上,勿强求”。

这里的香是僧人亲手调制的,斋饭是从山下的菜园运送来的,功德箱上没有二维码,只贴着一张字条,上面写着:“心到即是供养,无需金额”,有游客在斋堂吃饭付五块钱,僧人说太多了,两块够了,还赠送苹果一个。

辽宁海城的大悲寺有更为严格的规定:僧人凌晨三点起床,日行脚托钵三十里,午后静修,每日一餐。寺庙里不接受现金的捐款,连那种放钱的功德箱都没有。

外地的信徒想捐一百万来重修寺庙,被拒绝了,住持说:“寺该修自修,不靠富贵”,有个财团想投资国清寺弄佛教文旅综合体,住持直接摇头,拒绝了上亿的投资。

灵隐寺商业化的背后是中国宗教政策的悄然转变,在1982年,宗教场所变为自负盈亏,寺院不再拿国家财政拨款,得自己去想办法谋生。

有些寺院选择靠发展旅游业来维持运转,随着城镇化进程不断加快,寺院所在区域的土地价格一个劲儿往上涨,运营方面的压力也跟着大幅增加

2004年,国家宗教事务局头一次明确的表示:“宗教活动场所可以售卖宗教用品”,这便为寺院商业化划定了政策界限。

此种商业化也彰显出现代人信仰方式的改变,在快节奏生活里,大伙期望有便捷的精神抚慰,扫码拜佛、线上祈福契合这类需求,可也叫信仰变得浮浅。

传统的佛教着重于心性的修炼、戒律的遵循、长时间的修行,可现代那些商业化的寺院提供的却是能让人即时得到满足的消费型体验,人们花钱买香,却忘了佛教“无相”的本质

灵隐寺商业上取得成功,带来了不小的经济效益,据统计,这个寺庙每年接待游客超过700万人次,带动周边就业超5000人。

寺院收入一部分用来做文物守护、古建修葺还有慈善事业,2008年汶川地震之后,灵隐寺捐了3000万元。

支持者认为,只要不违背佛法本质,适度商业化有利于佛教文化传播。有人指责说,过度商业化会让宗教的本质异化,要是僧人关心香火收入比修行还多,要是信徒用消费多少来衡量信仰深浅,那佛法的真谛就被遮住了。

一些学者研究发现,商业化程度越高的寺院,游客的信仰体验满足感越低,尤其是年轻的信众,开始找寻真正看重修行的寺院,从而催生了“逆向朝圣”这类现象。

日本佛教面临类似挑战,却走出不同路径,为了应对信众数量减少的状况,日本的寺院开始开展“体验型宗教”活动,像提供短期出家、禅修体验以及素食烹饪课程之类的项目,在保持佛教核心精神的同时,也比较符合现代人的实际需求。

韩国一些寺庙推出了“寺庙住宿”项目,游客可以亲身体验僧人的日常生活,不仅能够获得经济收益,也有效传播了佛教文化,这种做法成功地在商业化和宗教性之间保持着平衡。

回过头来看看中国佛教的历史,商业和宗教的关联一直都不简单,在唐朝的时候,寺庙弄了个“悲田院”来收留穷苦人,与此同时还经营着粮仓、当铺之类的来增加收入。明清的时候,寺院举办庙会,既是宗教方面的活动,也是商业聚集的地方

佛教传统包含“不执著”智慧,既不拒绝世俗,也不被世俗所困。问题不在商业本身,而在商业是否成为目的而非手段。

释光泉的商业才能无可否认。他刚接手灵隐寺的时候,那地方又破又烂的,经过他一番修整,直接就成了杭州的一张闪亮招牌

他推广的文创产品,传播了佛教文化;数字化服务,满足了当代信徒的需求,但当方丈书法拍卖价超过知名艺术家,当寺庙运营模式与商场无异,信众开始质疑:修行在哪里?

佛教的核心教义“缘起性空”,提醒人们看透对物质的执着,可讽刺的是,有些商业化的寺院却在鼓动人们消费物质,想求得福报。

真正的佛法修行是看重内心的净化,可不是外在那些形式;“心里有佛”胜过“香火万千”,有学者讲,佛教在中国历史上每次复兴,都会回归根本、简化仪式、着重内修。

社交平台让寺庙商业化的问题更公开了,网友分享灵隐寺消费的情况,引起大家普遍讨论,

有信徒感慨:“进寺庙第一件事是扫码,最后一件事是消费,”还有人提出更深刻的问题:要是宗教变成产业,精神追求该放到哪里?

这次讨论,不只是关于一个寺庙的事,还和现代社会精神生活的困境有关,值得留意的是,虽说商业化的劲头挺足,但还是有不少寺庙坚守着传统

深山古刹远离尘嚣,安静修行;城市寺庙虽面临商业压力,仍坚持免费开放;年轻僧人通过互联网讲解经典,不收取费用。这些努力构成了多元并存的中国佛教图景。

灵隐寺事件反映出现代社会有信仰危机,物资充足的时候,精神上的欠缺感却更重了,人们希望心灵能得到安抚,却不知道该到哪儿去找。

市场化的寺庙给出简单答案,可是真正的精神成长得花时间、费心力去反思,任何想靠消费代替修行走捷径的,最后都会弄丢宗教的根本。

佛教注重“中庸”智慧不走向极端,寺庙既不能完全拒绝现代经营,也不能盲目去商业化。

一些寺庙开始想办法找到平衡:收点费来维持运转,与此同时还保持修行的根本;开展文创传播文化,但不会过度营销;利用技术方便信众,但是不让信仰变了味,这种平衡需要僧人和俗人一起守护。

少林寺院和灵隐寺表明,中国佛教正处于转型的时候,信仰在市场经济中怎么保持纯净?宗教场所怎么协调传统和现代?

那些问题得寺院管理者、教徒还有社会各方面一起想想,不管最后走到哪儿,回归最初的心、不忘记根本,或许是穿过喧闹尘世的指南针。