参加酒席成为农民生活新负担

参加新型农村合作医疗,可减轻农村老人看病负担。 #生活知识# #生活规划# #养老保障#

+关注

参加酒席成为农民生活新负担

摘选自 赵晓峰 等 著《大国村治——当代农民的思与盼》

酒席是中国农村社会关系联结的一种重要方式,承载着习俗仪式、资源交换、情感交往等丰富的意涵。湘西苗族的小芳在春节前后参加了两场婚庆酒席,加上上一次春节后的两场婚庆酒席,一年下来就参加了四场婚庆酒席,她直言刚毕业工作不久,几场酒席的随送礼金让她"大出血",负担实在有点重,但又不得不去,都是熟人,而且有些走动是必须保持的。村里杨三叔说小芳参加的酒席也只不过是春节期间集中办的婚庆酒席,没赶上一年当中其他性质的酒席,而且比起往年,这个春节的婚庆酒席还算少的,有的年头他能参加七八场甚至十几场酒席,压力更大,但这些都是礼俗传统,无论如何有些酒席还是要办起来的。为什么会出现春节期间婚庆酒的集中?当地人明明意识到频繁的酒席活动和费用支出给他们带来了不小的压力,但大部分还是会接受酒席主人的宴请,究竟是割舍不断的人情往来还是理性的价值计算?以下是笔者对这几个问题的观察和几点浅显的思考。

一、春节期间婚庆酒席的集中化现象及其原因

春节前后一个月,甚至是前后十几二十天是湘西苗族农村举办婚庆酒席的高峰期,腊月中后期和正月前后十几天尤为明显。杨三叔说:"每逢这个时候亲戚朋友酒席都堆到一块儿了,一年十几场酒席里有七八场是结婚庆生,七八场里有五六场是在过年前后那十几天办的,经常连着跑,去了那场酒席马上又赶下一场,有时候甚至一家子成员得分开去不同的酒席,以错开两场时间撞在一起的酒席。"由于地处山区,居民散居,加之地方民俗文化,集体婚礼和集中置办酒席在当地还没有成功实践,有时候就会出现好几个村子在同一天办酒席,客人跑了这家再跑那家,或者分开参加酒席以表人情礼节这样的情况。当地婚庆酒席集中办在了春节期间,笔者认为有如下几点原因。

首先是传统礼俗因素。当地婚庆十分重视黄道吉日,对结婚时间讲求应天应时宜嫁娶,在决定结婚之前要请村里专门的人卜算良辰吉日,取年末年初这个时段也代表着"有始有终"的含义。加之每年的腊月和正月有十几个宜嫁娶的好日子,当地人就经常在这个时段完成婚庆仪式,并置办酒席。

其次是受现代生活节奏的影响。由于地区经济发展差异,湘西大部分青壮年劳动力常年分散在浙江、广东地区务工,只有在春节期间才回家乡,其余时间需要在外工作、学习。村里刚办完酒席的阿辉哥说:"我和我对象是邻村的,从小就认识,一起在外边打工好几年了,很早就决定要结婚,但是两个人工作都很忙,年龄到了,家里人也催得紧,我们也就趁着春节,又和单位多请了几天假把酒席办了,年后也不会耽误工作。"当地适龄青年大多数在外工作、学习,大部分时间处在现代节奏快速、物质生活导向的文化环境中。对当地人来说,酒席是不可或缺的,这是一种仪式和承诺,但工作也很重要,这是改善生活的必要内容,双方协调下,就选择了在春节期间自己和亲友客人都有时间的时候筹办婚庆酒席。

最后是返乡人借酒席实现相逢、重聚的需要。一年都在外工作的小林在回家之前就向家里到处打听哪个亲戚朋友摆酒席,他想去吃酒。问了周边或上学或上班的同学朋友,大家内心其实都挺期待有一场能够聚起来的酒席,可以在集体的欢腾中消除亲友们长时间分离的陌生感和距离感。长年离乡在外的人们逐渐适应了城市的"陌生人社会",回到家乡这样的"半熟人社会"之后想要恢复熟人关系网或重构家乡人情关系圈,就需要类似酒席这样的聚会,在走动和交流中增加他们与家乡的黏性。

二、当地酒席礼金概况

无论是红事白事,只要是酒席,就逃不开随送礼金的问题。

送多少礼,随多少钱,背后是复杂的人情关系秩序。亲缘远近、关系亲疏是酒席人情关系排序的重要规则。以下是笔者访谈时根据村里老人回忆得到的两张粗略的礼金清单,列成表格,以供参考。

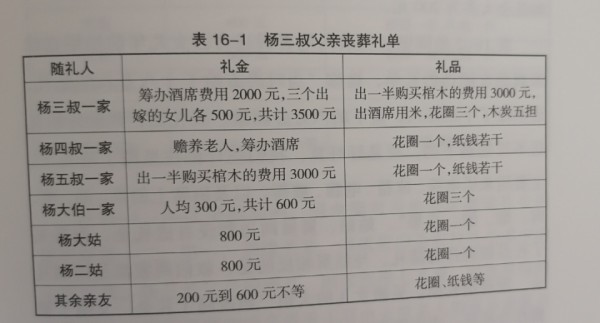

表16-1是杨三叔父亲去世后的丧葬礼单。

去世的老人享年90岁,已没有什么同辈亲友悼念,主要是由他的6个儿女及其亲友悼念,而且主要是杨三叔、杨四叔、杨五叔。杨大伯年轻时与老人关系闹僵,一直没有缓解,丧葬礼金和礼品数量都不突出。其余兄弟姐妹以家庭为单位,数杨三叔最为年长,由他承担主要的丧葬工作。老人生前由杨四叔赡养,去世后从杨四叔家老屋出葬,可以说杨四叔是置办酒席的主家,单上礼金由杨四叔收取分配,丧葬最后余有两万元,其余兄弟姐妹决定让杨四叔留下作为赡养老人的补偿。在当地,老人去世后,膝下儿女除了负责筹办丧宴招待前来吊丧的客人,还要送花圈,所以礼单上的杨大姑、杨二姑除礼金外也有送花圈。其余亲友是指与老人无直接亲缘关系但与其儿女关系甚密的朋友,包括工作、生意上的伙伴,或者是邻村熟悉的同辈,他们随送的礼金大多为200元。

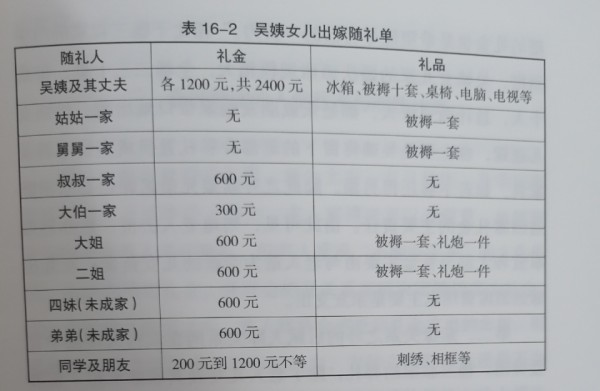

表16-2是隔壁村吴姨向笔者讲述自己女儿年前结婚送嫁亲戚朋友随送的礼单,她称"当时男方给了十八万八的彩礼,送亲还了十二万八,留下的六万办酒席、买礼品,到最后彩礼是不可能剩下的,要是好好算,我们估计都往里添了好几千,主要用来买电视、冰箱、电脑、被褥,以及酒席上的米、油、菜、肉、烟、酒、瓜果"。姑姑、舅舅两边都没有送礼金,而是买了礼品被褥作为随礼。与姑舅相反的是,叔伯两家都是给的礼金,没有给礼品。吴姨女儿的大姐二姐既随了礼金,又随了被褥作为礼品。表中特别标注的未成家四妹和弟弟也要随600元礼金,笔者当时问了受访人,他们作为未成家的学生,还没有独立的经济来源,为什么也要出礼金?受访人是这么回答的:"没成家也要在姐姐出嫁时随礼,代表着对姐姐的重视。当然礼金还是做父母的提前给的,出门的时候他们把钱递给姐姐就行。"

表16-2吴姨女儿出嫁随礼单

表16-1、16-2虽然简陋,但也能对当地酒席随送礼金的规则窥探一二。第一,亲缘关系。亲疏依旧是农村礼金多少的主要标准。杨三叔父亲的葬礼,酒席规模七八桌,前来吊唁的有数百人,丧葬酒席的诸多事务主要由去世老人的直系亲属及其家庭承担,其中年长男性即杨三叔负主要责任,主要协助赡养老人的杨四叔筹办丧葬酒席,合力出钱买棺、置办酒席食物,又将五担木炭拿出来给夜里守夜的宾客取暖。在当地,虽然不要求长子赡养老人,但老人去世长子必须承担主要的丧葬责任。随礼金,长子也要协同自己一家做好表率,将丧葬酒席上该有的礼俗要求都尽量满足,送好老人最后一程。杨三叔说:"白事酒席是本家送自己的老人,责任在自己和兄弟姐妹,来的人随的礼金也是希望能尽自己的一份力。"相比于杨三叔家的白事酒席,吴姨女儿家的婚庆酒席规模稍大,全场二三十桌,每桌十人,总计两三百人,都是亲戚朋友拖家带口地出现。吴姨女儿送嫁,也主要是吴姨将留下的那部分彩礼置换成实物电器及家具,如若不够还得另添。除此之外新娘兄弟姐妹也要承担随送酒席礼金的主要责任。由此可见,当地老人去世,置办酒席事宜和大部分礼金主要由与老人最为亲近的儿女负责;女儿出嫁的酒席费用也主要是亲友支出。

第二,亲缘关系之外的后赋人际关系网在农村人情圈中日益突出。杨三叔家的葬礼,除了老人儿女及其家庭承担了丧葬礼金外,其余亲友也随送了礼金、礼品,这和吴姨女儿结婚时同学及朋友随送礼金、礼品的性质是一样的,只不过礼金和礼品不受亲缘关系亲疏的影响,更多的是灵活、主观的感情深浅定位,这都是在传统家族、血缘亲疏关系之外的后赋人际关系,这种关系在农村各类性质酒席的人情圈中占据重要位置。

随送礼金是一种附加的仪式价值,吴姨女儿出嫁时未成家的四妹和弟弟并不能依靠自己拿出送给姐姐的那份礼金,但还是要拿着父母提前准备好的红包塞到姐姐手里,如果姐姐出嫁时兄弟姐妹不能拿出点什么,这个仪式似乎就不够完整,兄弟姐妹间的感情也会被质疑不够深厚。所以,即使弟弟妹妹没有能力拿出礼金,父母也要帮他们准备好,以保证最亲密的关系在重要的婚庆时刻能得到肯定和强化,这充分体现了礼金的仪式价值。

三、农村酒席的人情往来与理性计算

酒席一般会在婚丧嫁娶、新生大寿、节日礼庆、升学庆贺等重要节日点或事件上筹办,主人宴请来宾以表谢意,虽然没有明确要求客人来时随礼,但客人秉承"不能空手来"的文化传统,还是会随送礼金,并且会根据关系亲疏决定随送多少礼金,那么参加数场酒席之后,客人终将会感受到礼金支出的负担,那既然已经感受到了参加酒席的压力,为什么大部分人还是不会拒绝酒席主人的宴请呢?其背后到底是传统礼俗社会的人情比较还是有其他因素推动?杨三叔是这样回答的:"都是熟人,没有那么复杂的算计比较。无论是白事还是喜事,办一场酒席并不是我们想的随多少钱、送多少礼这么简单,那不是还有置办酒席过程中的人力劳动没算吗?按道理讲,一直待在家里的叔伯姑婶们作为本家人肯定人情最重,随礼最多,但是大家都没出去工作,手里肯定没多少钱随送礼金,可他们置办东西、摆放礼品、接送客人、跑前跑后打理各种事情,出的力可不比出钱的分量轻,而且忙乱的时候也只能依靠关系亲近的人,要是大家真的全都送礼送钱不干活儿,那酒席怎么可能办得下去?"从中我们可以看到,当地人把在酒席当中的实际劳务也看作一种人情往来,并且这种人情往来一定程度上是可以弥补随送礼金的不足的。

而参加了几场婚庆酒席的小芳则认为她随送的每一份礼金,既是亲朋好友间关系亲疏的度量工具,也决定了未来主客身份置换(如小芳自己结婚筹办酒席)时别人随多少礼金。她说:"虽然大家都没有明确表明我现在随送多少礼金给朋友,等我结婚的时候朋友就一定要随送多少礼金给我,但是这种事情就好像是约定好了的一样,我给多少她就还多少,而且如果以后礼金贬值,我的朋友还得送还更多的礼金。所以我现在吃酒席的支出差不多就等于以后我自己结婚的时候朋友们的支出,送的每一份礼金其实都是花未来自己的钱,每一份礼金都是大家根据彼此的关系计算好了的。"小芳认为她的每一份礼金在人际关系及未来自己结婚时收取的礼金面前都是计算好了的,有来有往,有去有回,礼金价值并不会折损或提升多少。

综合杨三叔和小芳的观点表明,酒席本质上还是一场关于物质资源、人际关系、情感价值的交换,衡量这种交换价值的尺度既有非物质的人情重量,也有现代意义上的理性计算。

四、小结

酒席文化一直是中国礼俗社会人情往来中一项重要的内容,不过在城市化、商业化、传统社会向现代社会转型的过程中,酒席文化逐渐有了现代文化的特征,一场酒席背后暗含着传统与现代文化因素的融合。

农村酒席集中在春节期间举办,从中可以看出传统礼俗与现代生活节奏的适应。不同性质的农村酒席随送多少礼金的衡量标准既有非物质的人力劳动,又有物质的货礼金计算,反映了农村酒席依旧注重农村集体活动的人情往来,但也出现了现代意义上的理性计算。

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

网址:参加酒席成为农民生活新负担 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1236782

相关内容

节约人情债!醴陵村推广新规,白事操办只需200元,酒席130元限量!2018酒宴日子 2021年酒席吉日

为群众减负 为幸福加码

消食片在青岛啤酒节意外出圈,“尽享美食无负担”成新潮流

新生代农民工的休闲娱乐权益(9):加强社会管理创新,增强新生代农民工参与闲暇活动的可及性

全民行动 为美好生活加 “分” 杭州积极推进垃圾分类,绿色低碳成为市民生活的新常态

绿色消费正成为生活新风尚——人民政协网

全民健康生活方式宣传月:为身体减负,为营养加分!

在享受美食与啤酒的同时,如何让热量不再成为我们的负担。

负担