湖州在“两山”实践中焕然一新——中国环境网

杭州西湖,湖光山色中感受中国传统文化 #生活知识# #家庭生活# #家庭旅行建议# #亲子旅行目的地#

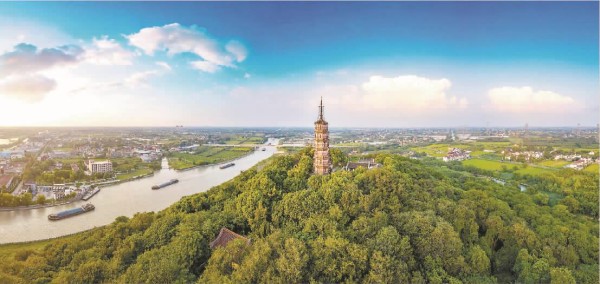

俯瞰湖州市区全景。

盛夏的太湖南岸,山林湖泊绿得饱满。大自然化身顶级艺术家,在翠碧青苍中演绎万物生灵的美丽生活——

碧波荡漾的太湖清水,连年愈加清澈,游人邂逅美景;郁郁葱葱的湿地公园,水下森林闹,生态得到修复;绿海翻波的丰润山林,碳汇喜丰收,村民笑得甜美。

浙江省湖州市是绿水青山就是金山银山理念诞生地、绿色发展先行地。全国首个地市级生态文明先行示范区,全国唯一的生态文明标准化示范区,国家绿色金融改革创新试验区,全国首批减污降碳协同创新试点城市之一,全国首个实现国家生态县区全覆盖、国家生态文明建设示范区市和区县全覆盖的地级市,首批国家生态产品价值实现机制试点市之一……

这些年,生态环境“高颜值”和经济发展“高质量”协同并进的美丽画卷在湖州城乡铺展开来。

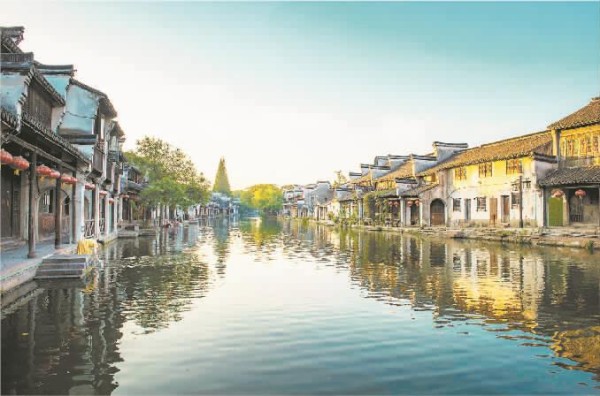

南浔古镇水乡风情。

湖州仁皇阁。

由量到质,山绿了水清了日子甜了

位于安吉县天荒坪镇的余村,群山环抱,翠竹婆娑。然而,20世纪八九十年代,余村却是当地有名的工业村、污染村。

“那个时候的山灰蒙蒙的,看不到绿色,水像酱油汤一样。家里不能开窗,一开窗就是一层灰。”村民李志荣仍然记得那段日子。竹林黄了,竹笋小了,空气差了,各种环境问题纷至沓来。

改革开放初期,湖州在经济发展一路高歌猛进的同时,也遭遇着产业结构低层次、增长方式粗放等“成长的烦恼”。2003年至2005年,余村相继关停矿山、水泥厂等“污染大户”“纳税大户”,村集体的年收入大幅缩水,不少村民收入来源受到影响。一时间,要污染还是要收入这一话题在村里炸开了锅。余村艰难地站在了十字路口。

2005年8月15日,绿水青山就是金山银山理念在余村诞生。余村终于找到绿色发展的新路子。曾经矿山上的拖拉机手潘春林,成了第一个“吃螃蟹”的人,他将自家房屋改造成农家乐,成为余村绿色转型的生动缩影。

在绿水青山就是金山银山理念的指引下,湖州由点及面摸索出一整套经济建设与生态文明建设互融共进的新方法、新路径。

盛夏骄阳之下,德清县下渚湖湿地繁茂植被自由蔓生、澄澈湖泊交错纵横,这里鸟类鱼虾纵情欢悦。下渚湖湿地现有800多种珍稀动植物,水质长期保持Ⅱ类至Ⅲ类,年接待游客超120万人。

而下渚湖湖心深处,是德清县下渚湖朱鹮繁育基地。

德清对于朱鹮的保护工作已经坚持了15年。2008年,德清从陕西引进5对朱鹮,在下渚湖湿地建立人工繁育种群。如今,德清朱鹮种群已晋升全国第三大种群,德清朱鹮繁育基地也成为全国最大人工繁育种源基地。2022年,湖州市被COP15认定为全球唯一一个生态文明国际合作示范区,朱鹮奇迹就是缩影之一。

生态之美,是自然的馈赠,更应泽被后世。如何让无形的“生态价值”充分释放,滋养当下、惠及未来?湖州的探索是多维度的。

夜幕低垂,吴兴区廿舍自然种子营地,孩子们屏息凝神。“小朋友,你们听见了什么?”“有蝉鸣,蛙叫,还有风吹过树叶的沙沙声……”在专业导师的引导下,孩子们穿行于田垄溪畔,仰望星空,在沉浸式的夜观活动中,一颗敬畏自然、热爱生命的种子悄然埋入心田。生命与大地,成为下一代最生动的课堂。

而在产业层面,生态价值的转化则更为直接。6月,安吉梅溪镇铜山村隐将谷瀑布漂流正式开漂。融合惊险玻璃滑道与原生峡谷河道的设计,为游客带来“竹尖飞驰”与“峡谷探险”的双重震撼体验。这个项目更深层的意义在于:它是撬动村级经济发展的“金钥匙”。

曾经的“资源型村庄”铜山村,集体收入长期依赖林场承包。而今,通过创新的“村企合作+生态产品交易”模式,村集体以水土保持生态资源入股,每年稳获80万元租金分红。项目建设和运营直接吸纳本村60余名村民就业,让村民真正成为绿色经济的参与者和受益者。“漂流带来的远不止门票收入,它激活了整个片区的消费链。”铜山村党总支书记、村委会主任袁斌欣喜地表示,周边农家乐日均营业额预计将翻倍增长。

铜山村的实践展现了“点绿成金”的路径。在湖州,水生态产品价值转化已累计完成70项案例,成交金额约6.3亿元,创造就业岗位超4000个,带动沿线村集体年均增收超50万元。生态优势转化为经济优势的通道正越拓越宽。

守护来之不易的绿水青山,已成为湖州深入骨髓的自觉。以治水为例,“水边走”“陆上巡”“天上飞”的立体化、智慧化监管已成常态。南太湖新区渔人码头生态联勤警务站内,一块巨大的数字3D实景屏引人注目,太湖沿岸40平方公里水域的生态状况尽在掌握。“通过视频实时监控入河入湖水质,比纯人工巡查高效便捷得多。未来,我们将通过算法深度学习,让这张‘生态天网’更智能,实现问题‘一触即发’。”南太湖新区治水办主任刘新成介绍,今年上半年,湖州7个入太湖国控断面水质稳定保持在Ⅱ类。

这份坚持结出了硕果:多年来,湖州以治水、治气、治废为突破口,持续开展蓝天、碧水、净土、清废攻坚,构筑起坚实的生态屏障。绿水青山的“甜蜜回报”清晰可见:2024年,全市居民人均可支配收入达67290元,同比增长5.2%;城乡居民收入倍差进一步缩小至1.53∶1。

德清莫干山。

湖州多宝塔。

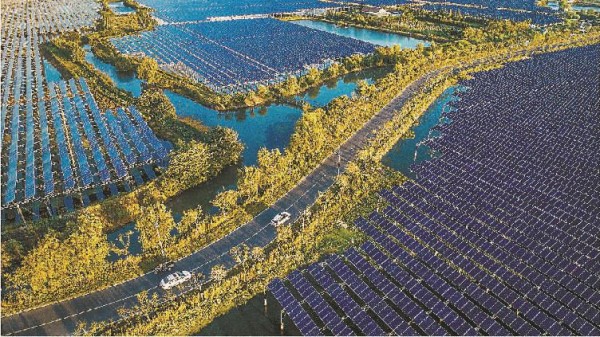

湿地水田纵横交错。

由旧到新,动能强了活力足了产业兴了

生态优势的巩固,为发展方式的深刻变革奠定了坚实基础。长兴县,一条长达35公里的全封闭、全架空“空中物流长廊”凌空飞架,正是这一变革的生动体现。这个“全电物流”项目,让附近乡村重现了绿水青山。“我们将水泥熟料运输从‘地上跑’改为‘天上走’,彻底解决了扬尘、噪声和尾气污染问题。”国网湖州供电公司营销部主任卢峰介绍,“项目年运输能力1200万吨,相当于减少约100万车次的重卡运输,年减少碳排放约1万吨,降低运输成本1.35亿元。”

绿色动能不仅体现在物流革新上,也融入能源体系的优化。长兴,这个“蓄电池之乡”,依托产业优势,建成了“和平共储”百万度电级别储能电站。这个巨大的电能“水库”,一次充放电可满足8万户居民一天的日常用电,有效平抑电网峰谷,助力能源结构优化。

绿色转型的浪潮,同样澎湃在企业车间。国内儿童学习座椅龙头企业——护童科技,正全力打造“零碳工厂”。10多万平方米的厂房屋顶铺满光伏板,生产线经过节能改造,注塑机能耗直降30%。“通过系列降本增效措施,我们基本实现用能自给自足,全年可降低成本10%以上,提升效益5%以上。”护童科技副总经理李卫兵说。

在“破”与“立”的抉择中,湖州的企业闯出了特色发展路。走进久立集团车间,智能化设备取代了传统的人力密集型场景,科技感扑面而来。“这是一座‘未来工厂’,更是一座遵循绿色理念的‘无废工厂’。”企业负责人自豪地表示,通过屋顶光伏、能源在线管理、自动化酸洗等技术和工艺革新,工厂每年可减少二氧化碳排放1.5万吨。

20年深耕,生态理念已内化为湖州发展的灵魂和底线。打开长三角地图,湖州居于中心腹地,被当地人誉为“长三角之心”。与周边经济强市相比,湖州体量虽为“小个子”,却展现出非凡的定力与远见。这份定力体现在对项目的严苛筛选中:近15年间,湖州婉拒环保不达标项目760余个,涉及投资额超千亿元,相当于其2024年地区生产总值的近1/4。胸有青山,方能行稳致远。

从“美丽风景”催生“美丽经济”,到“绿水青山间布局新经济”,湖州正以更少的资源消耗创造更大的价值,向新质生产力高地跃升。

创新要素正加速向生态优越地集聚:西塞山南麓,西塞科学谷将科创基因深植于优良生态,已吸引十余个高层次人才团队落户,“创谷经济”生机萌动;南太湖畔,南太湖新区加速构建以新能源、半导体及光电、生命健康为主的现代绿色产业体系,八大新兴产业集聚度高达80%;莫干山下,德清“无中生有”崛起的地理信息小镇,不仅吸引了联合国全球地理信息知识与创新中心安家,更集聚企业430余家,连续3年蝉联浙江省特色小镇“亩均效益”领跑者。数据的攀升印证了转型的成效:从2005年到2024年,湖州规上工业增加值从239.9亿元跃升至1336.3亿元,高新技术企业从区区30家激增至2048家,万元地区生产总值能耗近20年累计下降约48%。

生态理念,深刻重塑了一座城市的产业基因。“唯有坚持生态优先、绿色发展,湖州才能突破重围、破茧成蝶,不断提升发展的‘含绿量’‘含金量’‘含新量’。”湖州市委相关负责人说。

德清地理信息小镇。

南浔小莲庄。

湖州光伏产业园。

由小到大,联动多了成效好了天地广了

绿色发展的活力,最终体现在人的汇聚与创造上。AI编程课与静谧乡村,看似风马牛不相及,却成为农创客胡光在绿水青山间探索未来教育产业的新赛道。被“余村全球合伙人”计划吸引,他正将杭州的团队整体迁入乡村,准备大展宏图。

胡光的故事,是湖州万千青年人才返乡入乡、筑梦田园的生动写照。自2019年启动“万名农创客培育工程”以来,全市已累计培育农创客8515名、创客团队900个。据市农业农村局测算,平均每名农创客可带动18名农户增收。青年入乡带来的“化学反应”,深刻改变着乡村肌理。其核心吸引力,正是湖州将生态优势转化成的强大人才“磁场”。

2022年,余村向全球发出共建未来乡村的“英雄帖”。“青年入乡是全球化、数字化时代城乡关系重构的必然选择。”余村村党支部书记汪玉成深有感触,“优越的生态环境是吸引青年的核心魅力。这既是青年实现价值的机遇,更是乡村实现从‘输血’到‘造血’根本转型的关键。”

90后青年沈钻专便是被这魅力吸引的实践者。他在太湖边创造了规模化种植高山灵芝的奇迹,不仅自己创业成功,更带动周边560多位村民增收致富。在吴兴区织里镇伍浦村——这个太湖边传统的“蔬菜村”,沈钻专返乡后,没有墨守成规种植低价值蔬菜,而是大胆改造田地,引入灵芝、羊肚菌等高附加值高山农产品,在田埂上搞起了科研。如今,他的农场装上“数字大脑”,一体化设施精准调控,人工智能技术开始应用探索。去年农场年产值突破1200万元。他不仅销售农产品,更开始“输出”农业技术和理念,开拓更广阔的市场空间。

未来的乡村,需要“各美其美”,更需“美美与共”。湖州深谙此道。2020年,在全省率先启动新时代美丽乡村样板片区建设,以“组团式、片区化”理念打破村庄界限,推动资源共享、优势互补。目前成效显著:全市累计推进49个市级样板片区,组团联结225个行政村,辐射带动周边398个村。

今年,布局进一步升级:构建“两廊两带九轴”空间格局,5条重点发展轴串联“一核四城”,连接省级中心镇,辐射带动省级培育中心镇和申报中的组团片区。各区县发展轴共布局重点项目341个,计划总投资高达2256亿元,为全域共富注入强劲动能。

绿色实践,更凝聚着全民参与的磅礴力量。2022年6月启动的“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践,将生态文明建设的战略部署具体化为全民行动。打造“闻风而动”服务品牌、创办全媒体监督栏目《看见》、定期召开“扬长补短”双月会……这场持续深入的实践,不仅擦亮了城市金名片,更极大激发了全市上下建设生态文明典范城市的热情,让“美丽中国”成为每个湖州人可感可及、共建共享的日常。

创新的“生态身份证”系统是全民参与的最新注脚。前不久上线的这个平台,为个人和企业建立“生态数智账户”。市民的低碳出行、垃圾分类等绿色行为被记录并换算为“减碳量”和“绿币”,可兑换权益、享受公共服务优惠。对企业,“生态身份证”则基于“碳效码”评估体系,将碳效等级与金融政策等挂钩,强力驱动绿色转型。湖州正加速推进常住人口及企业“生态身份证”全覆盖,力争打造可全国复制推广的“湖州经验”。

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。天更蓝、山更绿、水更清,人们在共建共享中感受自然之美、生命之美、生活之美。“行遍江南清丽地,人生只合住湖州。”古人的赞誉,正是今日湖州最真实的写照。

在这里,绿水青山既是传承,更是未来。在这里,绿水青山将续写更好故事。

太湖骑行活动。

网址:湖州在“两山”实践中焕然一新——中国环境网 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1237121

相关内容

生态环境局: 常州在COP29中国角边会向全球分享“新能源 新城市 新生活”实践经验政策暖风吹,置业选「天岚」!中轴山湖大境,新年焕新房,观湖头等舱臻席上新!

纯电动矿车助力绿色矿山 ——兖州中材在德安矿山的低碳实践

黄湖镇青山村修葺节,让新时代文明实践蔚然成风

“地方设计”——荆门生活美学的新实践——中国环境网

浙江湖州南浔探索低碳生活和人居环境创新实践

中国传统色彩在环境空间设计中的应用

建设“两山”实践创新示范区,共同缔造幸福生活

铅山农村人居环境焕然一新

在广州中轴湖山之间,悠享半城山水半城墅的松弛生活