在浩瀚的中华文化宝库中,有一句禅语如同一颗璀璨的明珠,闪耀着深邃而又超脱的光芒,它便是——“本来无一物”。这句短短的五字真言,不仅仅是禅宗思想的核心体现,更蕴含着洞察世事本质、超越烦恼束缚的无限智慧。它挑战着我们固有的认知,引导我们走向更深层次的自我觉醒。今天,我们将深入探讨“本来无一物”的源起、核心内涵、哲学深度以及它对现代人生活的启示。

溯源禅宗:“本来无一物”的历史背景

要理解“本来无一物”的精髓,我们必须回到其诞生的时代背景——中国禅宗的初期,那是一场思想激荡、智慧碰撞的辉煌时期。

禅宗五祖弘忍与六祖慧能

“本来无一物”这句禅语,出自唐朝禅宗六祖慧能大师的开悟偈。在禅宗五祖弘忍大师传法时期,为了选择继承人,弘忍大师要求门下弟子各作一偈,以表证悟心得。当时,神秀大师作为上座弟子,学识渊博,威望很高,他作了一首偈语:

身是菩提树,心如明镜台。

时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

这首偈语意在强调修行的重要性,认为通过不断地擦拭心镜,才能保持清净,不被世俗尘垢所染。它代表了一种渐修的法门,即通过循序渐进的努力来达到解脱。

慧能的顿悟与“本来无一物”的诞生

然而,当时尚是砍柴火头僧的慧能,听闻此偈后,心中另有领悟。他虽不识字,却口述了一首偈语,请人代笔写在壁上,以回应神秀的观点:

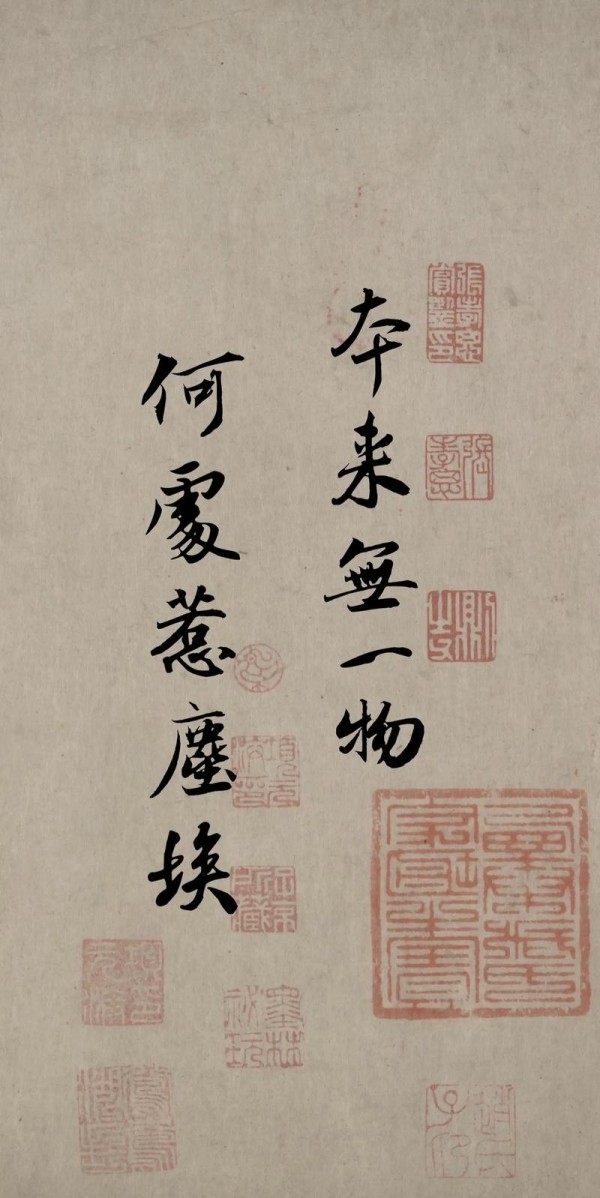

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃。

正是这首偈语,震惊了弘忍大师,也奠定了慧能作为六祖的地位。其中的“本来无一物”,便是其顿悟思想的核心精髓。它直接指出了万法皆空、自性清净的终极实相,无需外求,更无需刻意拂拭。

深刻内涵:“本来无一物”究竟意味着什么?

“本来无一物”并非简单的“什么都没有”,它蕴含着深层次的佛法义理,是对世间万物本质的洞察。

洞察“空性”:超越二元对立

“本来无一物”的核心是揭示“空性”。这里的“空”并非虚无,而是指事物没有独立的、永恒不变的、自我的实体。一切现象都是因缘和合而生,其本质是相互依存、不断变化的。例如,我们认为的“桌子”,是由木材、钉子、油漆等元素,在木匠的技艺下组合而成,它本身没有一个独立的、永恒不变的“桌子性”。“本来无一物”提示我们,所有的概念、执着、烦恼,都只是我们心识的投射和分别,一旦洞察其空性,便能超越“有”和“无”、“生”和“灭”、“得”和“失”的二元对立。

非执着:放下一切尘埃

如果说“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”是强调去除尘埃的“功夫”,那么“本来无一物,何处惹尘埃”则是直接指出“尘埃”本身就无立足之地。这意味着真正的清净并非通过反复擦拭来维持,而是要认识到“尘埃”本就是因执着而生,当你放下对名利、情感、得失、甚至自身存在的执着时,烦恼也就无从生起。这是一种从根本上解脱的智慧,而非修修补补的权宜之计。

自性清净:人人皆具佛性

“本来无一物”也强调了自性清净的理念。禅宗认为,众生的本心(佛性)是本来清净、圆满无碍的,如同明镜未被尘埃覆盖时,自然显现其光明。我们所感受到的烦恼、痛苦、迷茫,都只是暂时的覆盖物,并非心的本质。一旦我们放下这些覆盖,不执着于万物,我们的本心就会自然显现其智慧与慈悲。这给予了众生极大的信心:成佛之道不在远方,而在我们自身。

哲学与生活:“本来无一物”的多维度解读

“本来无一物”不仅仅是一句禅语,更是一种可以应用于我们日常生活,指导我们应对世事,提升生命品质的哲学。

与现代心理学的共通之处

令人惊奇的是,“本来无一物”的智慧与现代心理学中的某些理念有着异曲同工之妙。例如:

认知行为疗法(CBT):强调我们的情绪和行为受思想的影响。当“本来无一物”提示我们念头、情绪、甚至自我概念都非实有,这与CBT中挑战非理性信念、减少执着的做法有相似之处。 正念(Mindfulness):正念练习的核心是“不评判地觉察当下”,即观察念头、感受的生起与消逝,而不去执着或卷入其中。这正是“本来无一物”在实践层面的体现——认识到一切皆是流动不居的,从而不被其所困。指导日常生活的智慧

将“本来无一物”的智慧融入生活,可以帮助我们更好地面对挑战、处理情绪、实现内心的平和。

面对得失心在人生的旅途中,我们常常为得失而忧虑。当我们获得时,心生欢喜;当我们失去时,又陷入痛苦。然而,“本来无一物”提醒我们,无论是“得”还是“失”,它们都并非恒常不变的实体。财富、名誉、甚至关系,都如过眼云烟,其本质是空的。当我们认识到这一点,便能以更超然的态度看待成败得失,不再被外物所牵绊,从而减轻焦虑和压力。

简化生活,回归本质现代社会充满了物质诱惑和信息过载,许多人因此感到疲惫和迷茫。“本来无一物”鼓励我们反思,我们真正需要的是什么?那些琳琅满目的商品、追逐不休的欲望,是否真的能带来持久的幸福?当我们领悟到一切皆是空性,便能放下不必要的执着,简化物质生活,回归内心的本质需求,从而获得真正的富足和自由。

培养内心的平静烦恼和痛苦往往源于我们对某种状态的执着,或者对某种结果的期待。当我们无法接受现实与期望的落差时,内心便会产生波澜。“本来无一物”的智慧,教会我们接纳事物的无常和变化,认识到痛苦的根源在于执着而非事件本身。当我们放下执念,心便能回归其本来的清净与平静,不再被外界的变动所扰。

常见误解辨析:它不是虚无主义

由于“本来无一物”中包含“无”字,很多人可能会将其误解为虚无主义,认为它是在教导人们什么都不做,什么都不相信。然而,这是一种严重的误读。

“空”并非“无”

佛教中的“空”并非指“什么都没有”的空,而是指“空无自性”的空。它强调的是事物没有一个独立存在、永恒不变的实体,而非否定事物的存在本身。例如,桌子虽然“空无自性”,但它确实存在并能被我们使用。这里的“无一物”是指我们内心对万事万物所产生的执着和分别心,这些执着并非真实存在,而是我们心识的产物。

积极入世的智慧

“本来无一物”更是一种积极的入世智慧。它教导我们看清世间真相,放下不必要的负担,从而更自由、更智慧地生活。当我们不执着于结果时,反而能以更纯粹的心去投入当下;当我们不执着于自我时,反而能更无私地服务他人。这是一种彻底的解放,让人从烦恼的束缚中解脱出来,以更清明的心态去面对生活的一切。

总结:永恒的禅意启示

“本来无一物”这句禅宗的偈语,跨越千年时光,依然散发着其独特的魅力与智慧。它不仅是禅宗顿悟法门的精髓,更是指引我们现代人超越世俗烦恼、回归内心宁静的宝贵指南。通过深入理解其“空性”、“非执着”和“自性清净”的内涵,我们能学会放下内心的执念,以更豁达、更自在的心态去面对人生的起伏。愿这句深远的禅语,能成为你我生命中的一盏明灯,照亮回归本真、获得解脱的道路。

常见问题解答 (FAQ)

如何理解“本来无一物”中的“无”?

“本来无一物”中的“无”,并非指宇宙万物不存在或虚无,而是指万物没有独立的、永恒不变的自性或实体。它强调的是“空性”,即一切事物都是因缘和合而生,其本质是不断变化的,没有固定不变的“自我”。这个“无”指向的是我们对事物的执着、分别心和概念,这些才是“不实有”的,放下它们才能达到解脱。

为何说“本来无一物”不是虚无主义?

“本来无一物”与虚无主义有着本质区别。虚无主义认为一切皆无意义,从而导致消极和无所作为;而“本来无一物”则是一种积极的智慧,它通过揭示事物“空无自性”的本质,帮助我们放下执念和烦恼,从而获得内心的自由与解脱。它鼓励我们活在当下,以更清明、无私的心态去体验生活、利益众生,并非否定生命或价值。

如何在日常生活中实践“本来无一物”的智慧?

练习放下执着: 认识到名利、财富、情感、甚至身体和思想都不是恒常不变的,学会不执着于“拥有”或“失去”。 活在当下: 不纠结于过去,不焦虑于未来,专注于眼前的事情,体验每一个瞬间。 简化生活: 减少不必要的物质欲望和精神负担,回归生活本质。 观照内心: 觉察自己的念头和情绪的生起与消逝,而不被其所控制或评判。“本来无一物”与“放下”有什么区别和联系?

“本来无一物”是禅宗对宇宙和生命本质的根本性洞察,即一切事物都没有固定的实体,我们对它们的执着才是烦恼的根源。“放下”则是基于这种洞察而产生的实践行为。当你真正理解了“本来无一物”,自然就能更好地做到“放下”——放下对名利、得失、甚至自我的执着,因为你知道它们本身就无立足之处。可以说,“本来无一物”是智慧的源泉,“放下”是智慧的体现和行动。

为何慧能的偈颂能超越神秀的偈颂,成为禅宗的代表?

慧能的偈颂“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”代表了禅宗“顿悟”的法门,即直接指出心的本来清净、佛性人人具足,无需通过渐进的修持或外在的努力去“拂拭”烦恼。它强调的是对事物本质的瞬间洞察和彻底解脱。而神秀的偈颂“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃”则代表了“渐修”的法门,虽然也有其积极意义,但在禅宗看来,这仍停留在表象和功夫层面,未触及彻底的空性与自性清净,因此慧能的偈颂更直接、更究竟,更能体现禅宗的“不立文字、直指人心”的特色。