归属感:在流动时代重建心灵的栖息地

探索世界的同时,也能在书中找到心灵的栖息地。 #生活乐趣# #读书乐趣# #旅行读物#

*仅供医学专业人士阅读参考

归属感到底是什么?

撰文:高兵玲

在人生的旅途中,我们总有一种强烈的渴望——找到归属感。它让我们的心灵得到栖息,带给我们温暖和力量。那么,归属感到底是什么?为什么它如此重要?在以“流动”和“悬浮”为特点的现代生活中,我们又该如何找到它呢?

1

归属感的核心:"认同"和"连接"

认同,就是你觉得自己属于某个群体,和这个群体有共同的价值观、信仰或兴趣;连接,则是你与这个群体之间的情感纽带和互动关系。这两者共同构成了归属感的基础,让我们在面对外界的挑战时,能有一个坚实的后盾。

简单来说,归属感就是你在某个群体或环境中感到被接纳、被重视、被尊重,从而产生一种心理上的认同和依赖。它不仅仅是你身处某个地方,更是一种情感上的联结和寄托。

科学研究证明了归属感的重要性。纽约洛克菲勒大学的研究者通过脑部扫描发现,当人们感受到被群体接纳时,大脑会释放大量多巴胺(让人产生动力和愉悦感的神经递质),这种反应和获得金钱奖励时的反应非常相似。这说明,归属感并不是一种奢侈的精神需求,而是人类基因中自带的生存本能。

马斯洛的需求层次理论将归属感放在第三层,仅次于生理和安全需求。当归属感得不到满足时,身体会启动应激反应。斯坦福大学的研究显示,长期缺乏归属感的人,皮质醇水平比正常人高出37%,这不仅会削弱免疫系统,还可能导致海马体缩小——这是抑郁症患者的常见脑部特征。

2

归属感在不同人生阶段的变化

童年期:归属感的萌芽

童年是归属感开始萌芽的阶段。家庭是孩子归属感的主要来源。心理学家约翰·鲍尔比提出的“依恋理论”指出,婴儿与主要照顾者(通常是母亲)之间会形成一种特殊的情感联结,这是归属感的雏形。当照顾者能及时、敏感地回应婴儿的需求时,婴儿就会建立起安全感和信任感,形成安全型依恋。

心理学家玛丽·安斯沃斯通过“陌生情境实验”进一步验证了这一点。研究发现,安全型依恋的孩子在陌生环境中表现得更加自信,他们能以照顾者为“安全基地”,勇敢地探索周围世界。

随着孩子进入幼儿园和小学,他们开始与同龄人互动。通过与小伙伴一起玩耍、学习,孩子们逐渐学会理解他人,掌握合作与竞争的技巧。当他们在同伴群体中被接纳、被喜欢时,就会体验到一种新的归属感——群体归属感。这种归属感不仅丰富了他们的情感体验,还对社会技能和自我认知的发展有深远影响。

青少年期:归属感的探索与重塑

青少年期是自我意识迅速发展的阶段,也是归属感经历探索与重塑的关键时期。青少年开始摆脱对家庭的依赖,更加注重同伴群体的认可。他们可能会加入各种兴趣社团或亚文化群体,通过与志同道合的人交往,明确自己的兴趣和价值观。

在这个过程中,青少年的归属感可能会多次调整和重塑。从最初依赖家庭和学校群体,逐渐发展为在更广泛的社会群体中寻找属于自己的归属感。

成年期:归属感的巩固与多元化

成年后,生活重心转向职业发展、家庭组建和社会参与,归属感也变得更加多元。在职业领域,通过与同事建立良好的合作关系,个体可以获得职业归属感;在家庭中,与伴侣、子女建立深厚的情感联系,成为归属感的重要来源。

此外,成年人还会通过参与社会活动,如志愿者服务或社区组织,获得更广泛的社会归属感。

老年期:归属感的传承与延续

进入老年期,归属感更多地体现在对过去生活的回忆、家庭传承的重视以及与同龄人的情感交流上。老年人通过与家人分享人生经验,将家族价值观传承下去,获得强烈的归属感和成就感。同时,参与养老社区的社交活动也能让他们感受到理解和支持,缓解孤独感。

3

现代生活中的归属感缺失

随着城市化进程加快,社会分工复杂化,人与人之间的距离似乎越来越远。我们生活在一个快速流动的时代,充满了竞争和不确定性,很多人忽视了情感需求,忘记了寻找归属感。

社会分工的精密化

在复杂的社会分工体系中,个体对他人和社会的影响逐渐减弱,难以获得工作价值感和他人肯定。同时,人际关系的疏远也让亲密情谊难以建立。

社交网络的局限性

虽然现代科技让我们能随时与他人保持联系,但面对面的交流却越来越少。我们沉迷于虚拟世界的点赞和评论,忽略了现实中的情感沟通,导致难以建立真正的友谊和亲密关系。

物理空间的解体

高房价让年轻人难以安家,租房客“永远在打包”,极端通勤者“永远在路上”,情感纽带在通勤半径中逐渐稀释。这种状态下,人们容易感到孤独和无助。

社会变迁的冲击

社会快速发展和变革导致传统社区结构和价值观逐渐瓦解。我们生活在一个多元化、异质化的社会中,难以找到与自己完全契合的群体,这种不确定性让我们感到迷茫和失落。

4

四种获得归属感的方式

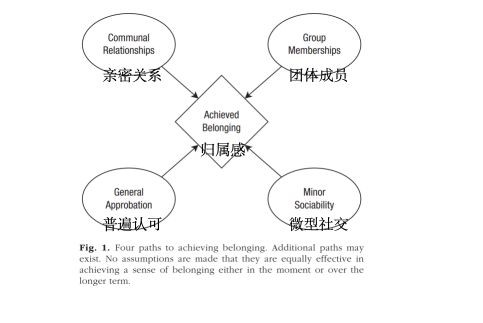

心理学家Jennifer L. Hirsch和Margaret S. Clark总结了四种获得归属感的方式,

如何运用到日常生活中呢?

1

抱团取暖

找几个能掏心窝子的人,比如亲人、死党、爱人。这种关系就像随身携带的暖宝宝。

亲人是天生自带的充电桩

铁哥们/闺蜜是后天的避风港

靠谱爱人是专属的树洞

研究发现,拥有长期稳定亲密关系的人,普遍心态更稳、身体更棒,连帮朋友搬个家都能提升自我价值感。

2

努力卷成就

社会成就能显著提升归属感,靠的是:

拿奖/升职这种硬核成就

进入更高圈层

避免跟不靠谱的人组队

获得更高的社会成就,实现自我潜能,获得更丰富的人生体验,适用于事业型朋友和卷王。

3

参加兴趣小组

找个组织当分母就行:

羽毛球群/广场舞大队

公司部门/校友会

游戏战队/读书会

哪怕只是每周参加活动当小透明,也会有种“找到组织”的感觉。

4

日常唠嗑

不需要深交,每天随便唠两句就管用:

上班和同事吐槽食堂饭菜

取快递时跟邻居唠句天气

学校走廊碰见同学瞎扯淡

实在社恐,微笑、点头、眼神交流也有用

这些三分钟社交就像心理维生素,积少成多也能让人感觉不孤单。

这四种方式没有高低之分,关键看哪种适合你:

社牛选第1种,社恐试试3、4

工作狂适合2,退休人士多试试3

年轻人可以混搭使用

归属感,这一贯穿我们生命始终的心理需求,如同一条无形的丝线,将我们与家庭、朋友、社会紧密相连。从童年时期对父母的依恋,到青少年时期对同伴群体的认同,再到成年后在职业、家庭和社会中的多元归属,归属感伴随着我们人生的每一个阶段,见证着我们的成长与变迁。

归属感,需要我们有意识地去创造:安全舒适的环境、稳定亲密的关系、更高的社会成就、小小的圈子,都为我们提供了寻找归属感的机会。让我们珍惜这些机会,用心维护与他人的关系,积极丰富自己的生活和社会活动,在快速流动的现代社会中找到自己的心灵栖息地。

参考文献:

[1] Eisenberger, N. I., Lieberman, M. D., & Williams, K. D. Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion. Science, 2003. 302(5643), 290-292.

[2] Jennifer L Hirsch , Margaret S Clark,Multiple Paths to Belonging That We Should Study Together,Perspect Psychol Sci. 2019 Mar;14(2):238-255.

看更多精神疾病知识?

无需下载即可在线查看~

本文来源:畅聊686

责任编辑:叶子

*"医学界"力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。

网址:归属感:在流动时代重建心灵的栖息地 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1293604

相关内容

檀邑溪谷:心灵的归宿与诗意的栖息地回归自然:在都市喧嚣中寻找心灵的栖息地

他的画作:恬静之美,心灵的栖息地

精神道场:书房是心灵的栖息地

追寻书房之美:静谧空间中的心灵栖息地

中古风家居美学:在快节奏时代寻找心灵的栖居之所

二手房翻新不用你动手,立邦刷新服务打造质感心灵栖息地

栖息环境好 崖沙燕归来(点赞新时代)

栖息环境好 崖沙燕归来(点赞新时代)

栖息环境好 崖沙燕归来(点赞新时代)