探秘知识(2):“知识”的初印象

发布时间:2025-09-15 02:21

创造性联想:关联新知识与已有知识,加深印象。 #生活技巧# #学习技巧# #高效笔记法#

前情提示:知识从来也不缺乏赞美之辞!“知识是打开世界的钥匙”、“知识是成功的基石”、“知识是能力的源泉”、“知识就是力量”......日常生活中,知识早已如影随形,熟视无睹。然而,当被问及“知识是什么”时,人们想谈的东西很多但又觉无从说起,极可能陷入沉思。正如每个人最熟悉却又最陌生的往往是自己的面孔,知识于我们亦如是:虽日日相伴、触手可及,却鲜少有人停下脚步,像此时此刻这般,观察它、审视它!

[字数3000,约需12分钟]

想要探索知识的秘密,有个地方一定不容错过。那就是知识的海洋——图书馆。在一排排整齐的书架间,我们得以肆意汲取人类文明沉淀至今的智慧财富和结晶。

在那个没有网络的年代,图书馆曾是大学的知识心脏,地位的象征。 如今的图书馆更多扮演了“自习室”的角色;人们无需再专程前往图书馆翻阅纸质书籍,也能通过网络解锁各类知识——从“如何辨别西瓜的成熟度” 到 “ChatGPT 的工作原理”,甚至到“奥特曼家族谱系构成” 这种趣味冷知识,均能轻松收入囊中。每当人们对某方面知识有需求时,只需轻点搜索引擎或向人工智能抛出疑问,答案便会即刻浮现,便捷程度超乎想象。那么,“知识”是什么呢?琢磨琢磨上述场景中的“知识”,或有以下疑问或猜想:——知识似乎与书相关,必须是靠文字或图片承载图书馆最丰富的就是文字和图片。其中,文字通过符号系统(如汉字、字母等)将知识结构化。然而,更为基本的是其背后的语言。比起拥有5500年左右历史的文字,语言的起源要早得多,大约迄今30万年前,而文字不过是语言的视觉符号化。在远古时期,人类通过语言(口头表达)将感知经验抽象为概念,完成知识的“第一次编码”。倘若文字从人类文明中消失,知识尚可口口相传。倘若语言消失,则最基本的概念也会消失,知识将瞬间土崩瓦解。可以想象,一旦无法使用“西瓜”、“火”、“大于” 、“自由'、“亲情”等基础语言概念,以及无法通过手势明确指代具体事物(因手势需约定含义,本质是简易语言),人类会失去认知的基本工具,相关的知识将不复存在。离开语言诠释的图片和视频也很难成为知识的载体。如下图,人们无法直接从中获取任何明确的语言信息或答案。退一步,即便根据个人经验能够描述出来,也会“仁者见仁”,呈现出多样化的信息。这种主观性决定了图片难以独自承担知识的基础功能——明确传递信息。

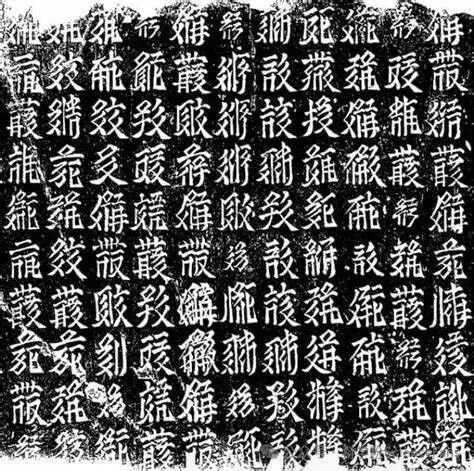

如今的图书馆更多扮演了“自习室”的角色;人们无需再专程前往图书馆翻阅纸质书籍,也能通过网络解锁各类知识——从“如何辨别西瓜的成熟度” 到 “ChatGPT 的工作原理”,甚至到“奥特曼家族谱系构成” 这种趣味冷知识,均能轻松收入囊中。每当人们对某方面知识有需求时,只需轻点搜索引擎或向人工智能抛出疑问,答案便会即刻浮现,便捷程度超乎想象。那么,“知识”是什么呢?琢磨琢磨上述场景中的“知识”,或有以下疑问或猜想:——知识似乎与书相关,必须是靠文字或图片承载图书馆最丰富的就是文字和图片。其中,文字通过符号系统(如汉字、字母等)将知识结构化。然而,更为基本的是其背后的语言。比起拥有5500年左右历史的文字,语言的起源要早得多,大约迄今30万年前,而文字不过是语言的视觉符号化。在远古时期,人类通过语言(口头表达)将感知经验抽象为概念,完成知识的“第一次编码”。倘若文字从人类文明中消失,知识尚可口口相传。倘若语言消失,则最基本的概念也会消失,知识将瞬间土崩瓦解。可以想象,一旦无法使用“西瓜”、“火”、“大于” 、“自由'、“亲情”等基础语言概念,以及无法通过手势明确指代具体事物(因手势需约定含义,本质是简易语言),人类会失去认知的基本工具,相关的知识将不复存在。离开语言诠释的图片和视频也很难成为知识的载体。如下图,人们无法直接从中获取任何明确的语言信息或答案。退一步,即便根据个人经验能够描述出来,也会“仁者见仁”,呈现出多样化的信息。这种主观性决定了图片难以独自承担知识的基础功能——明确传递信息。 然而,单纯以语言为载体的知识的传播和加工效率实在太低;在文字和符号系统出现后,知识的传播和加工进入了一个新的阶段,其更加容易保存、系统化积累和传递。但始终不变的是,知识无法离开语言!比如,视频解说、音频播客本质是语言的听觉传播;编程代码(如Python)本质是一种符号化语言,用于编码算法知识;即便是能够生产知识的人工智能也是以语言为核心的大模型,其工作方式首先用算法解构人的语言,然后再重构为可计算、可生成的符号系统。总之,语言堪称知识最基本的载体,能够提供相对明确的信息,是不可替代的“根基”,而文字等符号系统是基于根基的 “建筑”,更加有利于知识的传播和生产。2,知识有创作端/者,也有接收端/者图书馆的每一本书都是知识创作的结晶。这些知识并非自然生成,而是人类认知活动加工的产物。创作端是知识的源头活水——从古希腊哲学家对世界本源的思辨,到现代科学家对自然现象的分析,每一次知识的诞生都始于创作者对问题的回应。 与创作端相对的是接收端。经典著作(如《物种起源》)的接收群体往往跨越时空,形成庞大的认知共同体。比如,一篇科技论文发表前和发表后,知识的质与量并未改变,变的只是接受端的数量和范围。随着网络技术的普及,知识创作的门槛被大幅降低,人人都可以成为知识的创作者。网络上的新词不断地生成,也印证了知识创作正从精英化走向平民化,呈现出“去中心化” 的特征。3,有的知识有用,有的似乎没有用或者不实用知识有用没用与接收端的情况直接相关,对于“奥特曼”的知识有人觉得没有任何意义,而有人觉得非常重要。即便是“辨别西瓜的成熟度”对同一人来说,在不同季节都可能重要性都不一样。由此可见,以“是否直接有用” 作为评判是否为知识的标准难免片面。

然而,单纯以语言为载体的知识的传播和加工效率实在太低;在文字和符号系统出现后,知识的传播和加工进入了一个新的阶段,其更加容易保存、系统化积累和传递。但始终不变的是,知识无法离开语言!比如,视频解说、音频播客本质是语言的听觉传播;编程代码(如Python)本质是一种符号化语言,用于编码算法知识;即便是能够生产知识的人工智能也是以语言为核心的大模型,其工作方式首先用算法解构人的语言,然后再重构为可计算、可生成的符号系统。总之,语言堪称知识最基本的载体,能够提供相对明确的信息,是不可替代的“根基”,而文字等符号系统是基于根基的 “建筑”,更加有利于知识的传播和生产。2,知识有创作端/者,也有接收端/者图书馆的每一本书都是知识创作的结晶。这些知识并非自然生成,而是人类认知活动加工的产物。创作端是知识的源头活水——从古希腊哲学家对世界本源的思辨,到现代科学家对自然现象的分析,每一次知识的诞生都始于创作者对问题的回应。 与创作端相对的是接收端。经典著作(如《物种起源》)的接收群体往往跨越时空,形成庞大的认知共同体。比如,一篇科技论文发表前和发表后,知识的质与量并未改变,变的只是接受端的数量和范围。随着网络技术的普及,知识创作的门槛被大幅降低,人人都可以成为知识的创作者。网络上的新词不断地生成,也印证了知识创作正从精英化走向平民化,呈现出“去中心化” 的特征。3,有的知识有用,有的似乎没有用或者不实用知识有用没用与接收端的情况直接相关,对于“奥特曼”的知识有人觉得没有任何意义,而有人觉得非常重要。即便是“辨别西瓜的成熟度”对同一人来说,在不同季节都可能重要性都不一样。由此可见,以“是否直接有用” 作为评判是否为知识的标准难免片面。知识的“无用性”从来不是绝对的,而是潜藏着被激活的可能。那些看似不实用的知识,往往在精神维度构筑着人类认知的结构——即便是超现实的幻想文学、虚构的叙事世界,也能为读者开辟抽象思考的新维度,或提供心灵栖息的支点。这种非功利性知识的价值,恰如河流中的暗石,虽不直接显现在外,却默默塑造着认知的走向。探索知识秘密的一大困难也许就是对超现实知识的认识。4,知识似乎和“问题”关系密切:一方面,知识会让人有“知道了”或“懂了”的感觉,好像回答了一个问题;另一方面,但凡想知道什么知识,首先需要会提问。“知识”不是孤立存在的信息碎片,它与“问题”对应出现。这种关联性恰恰是知识的价值和意义所在:一方面,人类为破解现实问题和困惑,形成了一系列具有实践性的操作类知识;另一方面,人们通过知识解答 “天上为什么闪电”、“人为什么会感冒” 等具体问题,获得的 “懂了” 的满足感,既能有效缓解因信息缺失产生的焦虑,也能满足天然的好奇心。“问题”与“知识”的关系,恰如河床与河流——河床首先给定了水流的方向,河流则在奔涌中塑造着河床的形态,二者相伴而生、互为依托。5,看上去,有的知识是结论型的,而有的知识是关于方法的?知识能够回答某个问题,本质上与它所回应的问题类型密切相关。不同的问题决定了知识需要以不同的形式“落地” : 结论型知识侧重回答“是什么 / 是否成立 what/why/where/when” 的事实判断或价值判断;方法型知识则侧重解决“如何实现 / 如何操作 how” 的实践问题。比如,经常阅读文献的同学会发现,方法性和非方法性文献的结构差别很大。一篇非方法性文献对人类知识的创新性贡献,几乎都能高度浓缩于其题目结论之中——题目不仅是内容的 “锚点”,更承载着研究问题的界定以及核心结论的提炼。在这一点上,方法性文献更加强调以“步骤”、“流程”、“算法”、“策略” 等,强调从 “起点” 到 “终点” 的动态路径。6,人类的知识是不是存在一个公共的库?不然,搜索是去搜哪里?那些被学术共同体认证、经公共传播渠道流通的知识,如同广阔的知识大陆;而尚未发表的研究著作、民间的技艺秘方等,则像等待连接的陆地。语言的天然壁垒(如土著方言)更催生了多元知识库,恰似知识孤岛。随着认知的发展和知识的传播,这些潜在或离散的知识,都有机会融入大陆版图。值得注意的是,某些古老文字(如甲骨文、西夏文)虽已被发现,但其承载的符号系统尚未被完整破译—— 这些沉默的字符犹如未开启的密码箱,除非找到 “解码之钥”,否则只是视觉层面的符号刺激,既无法回应 “why/how/what/where/when”的叩问,也难以实现信息的跨时空传递。

由此可见,文字或语言仅仅是知识的“化石标本” ,而非知识本身。正如化石需通过理论解读才能揭示生命演化史,符号的意义激活,依赖一套预设的 “解码本”。换言之,知识的本质似乎是 “被解码的意义”。

结语:知识是丰富多彩的,但尚未复杂到不可认识。在这个最初印象中,知识似乎始终与“意义”相连——既是能够传递明确信息的语言符号系统,也是回应世界的问答体系。后续,我们将更加深入辨析,沿着“意义”这一轴心思考,以期解码知识如何在语言与符号的交织中显现、在问题与解答的碰撞中进化。

网址:探秘知识(2):“知识”的初印象 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1299718

相关内容

生活小常识:你不知道的趣味知识大揭秘# 探索神秘与知识的网络之旅

成为印象笔记高手,打造知识管理系统

初学家电维修知识重点

环保知识,初中行动

探险旅行的安全教育知识.docx

巧用生活用品进行初中物理力学知识的复习探索

在阅读中,探索知识 快乐成长

【初生婴儿护理】初生婴儿护理育儿知识大全

最新初生婴儿护理知识 新生宝宝的护理知识大全