纪录电影《窗外是蓝星》:太空生活的诗意影像表达

《摄影的诗意:生活艺术摄影的新解读》——将摄影融入诗歌的表达方式 #生活乐趣# #生活艺术# #生活艺术摄影# #生活艺术摄影书籍#

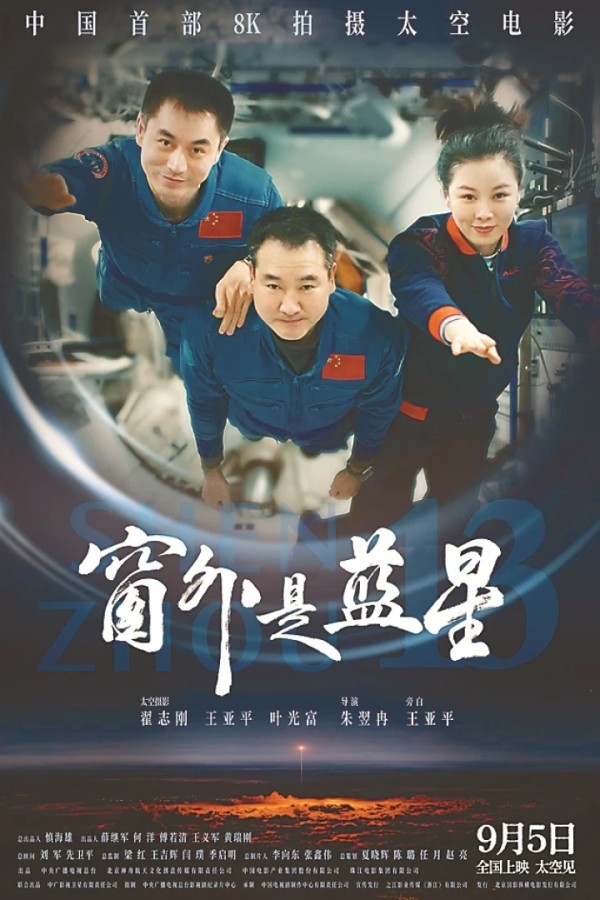

纪录电影《窗外是蓝星》海报

在浩瀚的宇宙中,人类的目光总是投向那些深邃而未知的蓝星。一部名为《窗外是蓝星》的纪录电影,将这份遥远的凝视转化为可触可感的艺术体验。作为中国首部在太空实景拍摄的纪录电影,该片由中央广播电视总台出品、中国电视剧制作中心承制,朱翌冉执导,神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富担任太空摄影师,使用8K超高清摄影机在中国空间站完成主要画面拍摄,并于9月5日起全国上映。

影片以神舟十三号飞行乘组在轨驻留183天的太空旅程为蓝本,通过再现情境式创作和纪实拍摄手法,揭秘空间站生活、宇宙奇观以及航天员的内心世界。这不仅是一部科技纪录电影,更是一场视觉与情感的艺术盛宴,实现了“总台出品、太空实拍”的重大突破,以航天员王亚平的视角在宏观叙事中融入真实细腻的情感表达,呈现出宇宙的壮美与航天事业的崇高,标志着中国电影艺术在航天领域的突破性探索。

纪录电影《窗外是蓝星》的最大亮点在于其拍摄地点的独特性——中国空间站。这部影片打破了传统电影制作的界限,将镜头直接置于零重力环境中,由航天员亲手操作摄影机捕捉真实瞬间。这种“太空实拍”的艺术形式,不仅是技术层面的创新,更是电影美学的一次飞跃。

回溯电影史,从乔治·梅里爱的《月球旅行记》(1902)到斯坦利·库布里克的《2001太空漫游》(1968),再到进入21世纪后的《地心引力》《星际穿越》《流浪地球》等作品,人类对于太空的观察与探索一直步履不停。伴随着影像特效和制作技术的不断更迭,太空题材电影创作呈现出多样化与不断创新的视角。而《窗外是蓝星》则以真实性为基点,实现了从“模拟”到“实境”的创作转变。这种转变并非简单记录,而是通过主创团队的艺术化叙事结构,将太空生活转化为诗意的影像表达。

影片的摄影设备运用了8K超高清摄影机,使得画面细节极大丰富。比如在描绘地球景观时,配合旁白,镜头从空间站舷窗缓缓拉出,蓝色的地球如一颗璀璨的宝石悬浮在漆黑的宇宙中,云层流动、陆地轮廓清晰可见。这种高分辨率的影像,不仅具有强烈的视觉冲击力,更唤起观众对地球家园的深层情感共鸣。

朱翌冉在影片后期剪辑中巧妙融入蒙太奇手法,将航天员的日常操作(如出舱行走、科学实验)与宇宙奇观(如日出日落、星河璀璨)交织呈现,形成一种节奏感强烈的视觉韵律。这种节奏饱含情感而又富有诗意:当王亚平在空间站内飘浮着讲述“太空家园”的故事时,背景是地球缓缓旋转的画面,象征着人类与宇宙的和谐共生。

在艺术表达上,全片体现出“诗意现实主义”风格,将航天员驻留空间站的真实事件转化为情感化的叙事动力。航天员们在镜头前呈现出自然真实的魅力,翟志刚出舱时的那份从容与坚毅,王亚平在睡眠舱里休息前久久凝视着全家福照片与小玩偶,这些“非职业表演”的艺术价值在于本真性,避免了商业电影的浮夸,代之以一种朴素却震撼的感染力。影片中,叶光富操作实验设备的特写镜头,捕捉到汗珠在零重力中飘浮的瞬间,这种细节不仅是科学的记录,更是艺术的升华。

声音设计是全片艺术创新的又一亮点。在真空的太空环境中,声音本不存在,但导演通过后期配音和音效合成,营造出一种“于无声处听星落”的诗化意境。电影的配乐温婉绵延,比如地球升起的时刻,伴随低沉的弦乐渐起,烘托出宁静而磅礴的气势;当王亚平站在窗前眺望,钢琴的主旋律将影像的温度烘托出画外,直抵人心。正如片尾曲歌词所唱,“抬头是烟火,低头是星河”,这种声画融合不仅增强了观众的沉浸感,还赋予影片一种哲思,让观众在视听享受中感受平凡生命的伟大,与电影中“窗外的蓝星”形成了巧妙的呼应。

从影片主题来看,《窗外是蓝星》超越了单纯的科技展示与事件记录,而是深入探讨了航天精神与人文关怀。影片的题目寓意着从太空视角反向审视地球家园,通过神舟十三号乘组航天员183天的日记式旁白与驻留生活的展示,表达了他们在太空中的孤独与思乡、意志力与责任感。这种情感叙事,让影片从科学纪录转向有温度的人文关怀。

具体而言,影片可分为3个叙事层面。一是科技层面的展示。包括空间站的建造、维护和实验过程,这些镜头以纪实手法呈现,辅以艺术剪辑,比如翟志刚与王亚平出舱行走段落,结合航天员的呼吸声与心跳特效进行多机位切换,营造出人类对科技巅峰探索的紧张实境。二是人文层面的挖掘。全片聚焦航天员们的内心世界,展现出翟志刚的指挥风范、王亚平的温柔讲述、叶光富的幽默互动,这些都源于其真实性格。同时影片还选取了王亚平的女性视角进行旁白讲述,她既是中国第一位女性航天员,也是该类题材的第一位女性主角与女性航天摄影师。影片中她与女儿的“摘星”承诺,与家人的视频通话,屏幕上地球的影像与她眼中的泪光交相辉映,都令人动容。正如美国女性宇航员凯蒂·科尔曼对王亚平出征前的鼓励:“当你看向窗外的星星,看见我们的地球,别忘了,数十亿女性也借着你的目光看向窗外。”这种细节的处理,体现出中国电影艺术中对于“家国情怀”主题的传承与叙事张力。三是哲理层面的升华。影片中多次出现“蓝星”的意象,提醒观众地球的美丽与脆弱并存,在气候变化与环境问题日益严峻的当下,这样的主题具有强烈现实意义。朱翌冉在接受采访时谈道,影片旨在“让观众从太空视角反思地球生活”,用影像记录人类对自然的敬畏之情。航天员叶光富的一句台词也精准点题:“窗外是蓝星,我们是守护者。”

从文化层面来看,《窗外是蓝星》巧妙地融入了中国元素,如航天员在空间站庆祝春节的场景,他们着红色唐装、吃过年的饺子,红灯笼在零重力中飘浮等。伴随传统音乐的响起,这种民族文化符号的展示,不仅增强了民族认同感,还为国际观众提供了了解中国文化的窗口。相较于科幻电影《星际穿越》等,《窗外是蓝星》更注重集体主义精神,这也体现了中国电影艺术的独特路径。

法国作家福楼拜曾说:“科学与艺术总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇。”电影《窗外是蓝星》的创作是一次融合科技、人文与艺术的重大探索与有益尝试,让我们感受到在山顶重逢的不只是科技与艺术,更是人类对真、善、美的永恒追求。它不仅记录了中国航天事业的伟大成就,更通过影像艺术,唤醒人类对蓝星的热爱与责任。这部影片如一扇太空之窗,邀请我们共同凝视窗外的蓝星,思考未来的星辰大海。

人类步履不停地探索宇宙,也是在探索自己。《窗外是蓝星》也是送给中国电影诞生120周年和每一位中国人的珍贵礼物。

作者系中国电视剧制作中心有限责任公司文学编辑(作者:王晓玉)

网址:纪录电影《窗外是蓝星》:太空生活的诗意影像表达 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1324559

相关内容

生活美学视域下的美食纪录片影像表达研究生活中的影像表达方式:6幅优秀摄影作品点评

生活美学视域下“非遗”纪录片“活态”文化影像实践研究

七夕档影片《有朵云像你》诠释浪漫诗意

纪录片评论

像逛商场一样逛影院,“ARTING·影院艺术生活周”开幕

蓝梅手机摄影技巧:记录生活中的美好瞬间

摄影记录生活 生活与摄影

心灵的成长需要时代化的影像表达

台州女摄影家张清秀:用“诗意摄影”探索生活的奇妙