百年文脉焕新颜 1200件手作艺术点亮“非遗之美”

整形手术效果并非百分之百,可能存在风险和后遗症 #生活知识# #科技生活# #健康生活技巧# #整形价格#

当传统在当代被重新讲述,手艺不再只是技艺,而是驱动生活美学的精神引擎。一场以“非遗之美,今日生活”为主题的展览于9月25日在今日美术馆启幕。作为2025中国手工艺术设计展的年度呈现,展览由总策展人曾辉邀约全国30多个手工艺术设计品类,集结1200余件手工艺、艺术衍生品、文创产品及艺术与科技融合的创新设计,让沉淀岁月的传统工艺在当代生活场景中重焕生机,化作可触摸、可感知的生活美学。

为让百年文脉从典籍走向具象,让古老技艺与当下需求同频,展览以“传统工艺当代转化”为核心线索,精选不同领域核心创作者的代表作,生动诠释非遗与现代生活的适配性。清华大学美术学院李薇教授的“青绿山水”系列堪称跨界创新的典范。在服装设计领域的这次突破实践中,她跳出面料与剪裁的常规框架,以绡与水纱为特殊创作材料,通过工艺重组精准复刻北宋《千里江山图》的壮阔意境,同时巧妙融入歌舞剧《只此青绿》的灵动舞姿意象——原本服务于日常穿着的服饰载体,就此升华为传递东方美学意蕴的独立艺术作品,让观众在织物肌理中读懂传统与当代的对话。

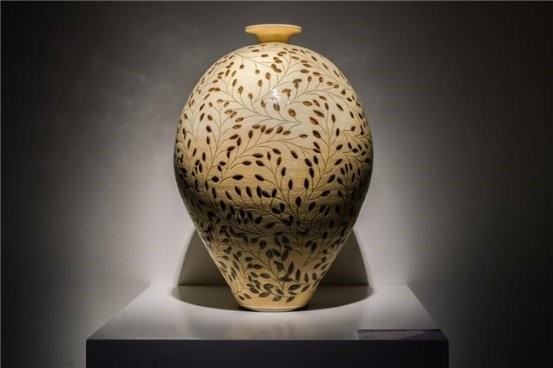

当服饰在身体上承载东方意境,空间与器物中的非遗也在悄然生长。苏州非遗传承人倪小舟的竹艺创作聚焦“老手艺的生活适配”。“断竹”系列选取自然断裂的竹段,保留竹材原生肌理的同时刻绘文字图形,赋予自然之美与人文之美融合的竹料艺术价值;“音竹”系列更突破传统竹艺的装饰属性,巧用竹子天然共鸣腔打造音箱,手机置入即可放大声音,未来还计划推出桌面小型款,让千年竹艺真正走进家庭日常。陶瓷艺术家田忠带来的10件磁州窑作品,延续“传统工艺生活化”的思路,以简洁刻绘勾勒芦苇摇曳的自然之态,不刻意雕琢却尽显文人画韵味,部分作品还融入现代几何元素,让传统窑火与当代审美碰撞出新鲜的装饰艺术意趣。

在非遗转化与创新的深度探索上,展览打破“复刻传统=传承”的固有认知,通过多元创作证明非遗的活力在于“与当下对话”。苏州镇湖刺绣艺术家梁雪芳的《六条鱼》堪称苏绣突破的典范,她摒弃传统苏绣模仿摄影、绘画的写实路径,为每条鱼设计专属针法,用金线、银线绣制出通透的水漾质感,让刺绣从“工艺复刻”升级为“艺术表达”,为非遗技艺的当代转型提供了可借鉴的样本。姚惠芬作为苏州苏绣领域的代表艺术家,其作品曾亮相威尼斯建筑双年展,此次参展作品同样以创新手法诠释苏绣美学,进一步丰富了刺绣品类的当代表达。

展厅内15米长的文脉墙成为串联历史与当下的关键载体,墙面不仅呈现《中国古代设计智慧》中梳理的人类文明造物思想,更以时间轴形式展现百年中国艺术设计的发展脉络,让观众直观理解1200件作品背后的文化逻辑——这些作品覆盖纤维艺术、艺术装置、玻璃艺术、苏绣、竹艺、岩彩艺术等30余类,既有林乐成教授“风过无迹”纤维艺术作品中“似像非像”的山水意境,也有李洪波“叠纸鹅卵石”可变形的互动巧思,更有德国艺术家凯瑟琳香云纱艺术装置等兼具历史价值与国际视野的展品。

本次展览将持续至11月18日,展期内还将举办系列主题的沙龙活动,感兴趣的观众可前往今日美术馆现场观展,也可通过大麦、猫眼等平台提前购票,近距离感受手作温度,深度理解非遗与当代生活的交融之美。从百年前的工艺探索到如今的创新实践,这场展览以1200件作品为见证,不仅推动了“非遗生活化转化”领域的艺术创作,更搭建起传统工艺与当代消费市场的桥梁,证明非遗从未远离生活,而是在代代传承中不断生长,成为滋养当代生活美学、推动文化自信建设的重要力量。

【广告】

(免责声明:此文内容真实性由广告主、文章作者负责,与本网站无关。)

网址:百年文脉焕新颜 1200件手作艺术点亮“非遗之美” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1388839

相关内容

《新观察》武进:让非遗“点亮”百姓生活非遗手作全新体验!在文昌里探寻秋日的艺术之美

“非遗手作之美 大小喜事之聚”文化艺术展揭幕

传统文化焕新颜:非遗手工艺品线上销售火爆

“非遗+”焕新“出圈” 激发文化传承新活力

用非遗之美点亮晚年生活

探寻非遗可持续发展之路,如何让古老艺术“焕新”?

看年轻一代如何“焕新”非遗

传统焕新 非遗融入现代生活

非遗焕新购物月 商丘12项非遗好物惊艳亮相