18万搬迁群众的幸福新生活!河池写好易地搬迁“后半篇文章”

避免频繁搬家,节省搬迁费用 #生活技巧# #省钱技巧# #租房省钱#

清晨,河池市宜州区庆远镇同福社区的就业帮扶车间里,脱贫户李爱秋手指灵活地组装着电子元件。“搬出大山,住进敞亮的新房,还能在家门口上班,生活便利又踏实。”言语间,她脸上满是笑容。

李爱秋的幸福生活,映照着河池市18.13万名易地搬迁群众的新生活图景。“十三五”期间,作为广西脱贫攻坚主战场,河池完成了规模庞大的易地扶贫搬迁工程。面对搬迁人口多、少数民族占比高、后续发展任务重的挑战,河池迎难而上,积极探索后续帮扶长效机制,全面提升搬迁群众的融入感和归属感,扎实做好稳得住、有就业、逐步能致富的“后半篇文章”。

治理升级筑根基,搬迁群众过得舒心

从深山散居到社区聚居,河池通过治理转型有效破解群众融入难题。

凤山县龙华双创产业园。

科学调整行政区划。针对万人以上大型安置区的治理需求,河池在全区率先探索行政区划调整,设立了凤山县思源街道和环江毛南族自治县城西街道,走出了符合地方实际的治理新路。这一创新举措显著提升了治理效能,环江城西社区荣获“全国先进基层群众性自治组织”“全国文明单位”称号,治理经验得到国家发改委的认可和推广。

延伸治理服务触角。通过健全基层组织网络,全市121个安置点实现基层党组织全覆盖。创新构建“乡镇(街道)党委—社区党支部—楼栋长—党员中心户”四级服务网络,确保管理服务精准送达群众家门口。同步推进基础设施建设,在安置区配套建设748个服务中心、260所学校、144所幼儿园和204家医疗机构。创新推行“农事城办”服务模式,将社保缴纳、户籍办理等50多项高频服务事项下沉至社区,真正实现“小事不出社区、服务就近办理”。

天峨县长安家园。

激发社区自治活力。全市共设立112个群众自治组织,实现应建尽建,安置社区治理水平持续提升。天峨县长安家园社区创建集党群服务等功能于一体的“九大中心”,推行“积分制管理”,居民通过遵纪守法、参与公益活动等获取积分兑换生活用品,有效促进了社区崇德向善、互助互帮的良好风尚。该社区获评“全国民族团结进步模范集体”,成为河池安置社区的优秀典范。目前,全市18.13万名搬迁群众在121个安置点安居乐业,全方位融入新生活。

产业就业稳根基,搬迁群众住得安心

就业是稳住人心的关键。河池多措并举打好产业就业组合拳,切实让群众的腰包鼓起来。2024年搬迁群众人均纯收入达14573元,增速高于全市脱贫人口平均水平。

大化古江安置区达吽小镇夜市街景。

创新“6+6”特色产业发展模式。在城镇大型安置区,重点发展工业产业园、农业产业园、文化旅游产业园等“六园”项目。天峨县长安家园引进8家帮扶车间,吸纳上千名搬迁群众就业,人均月收入达3600元以上;环江毛南族自治县柳浪咧小镇、大化瑶族自治县达吽小镇等10个特色街区,融合民族风情与现代商业,带动600余户创业,新增就业8000余人次。在星罗棋布的农村安置点,“六小”庭院经济遍地开花。2021年以来,全市共实施后续扶持项目350多个,建成“六园”项目104个、“六小”项目119个,实现3.1万名易地搬迁群众就近就业创业,减少搬迁群众生活开支2亿元以上。

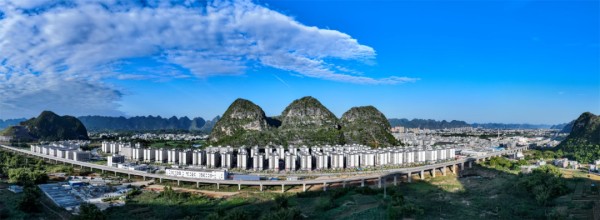

都安八仙安置区全景图。

都安八仙安置区产业园区就业帮扶车间。

畅通多元就业渠道。在宜州区同福社区帮扶车间,像李爱秋这样在家门口就业、顾家增收两不误的搬迁群众不在少数。这正是河池“八个一批”就业策略取得实效的缩影——通过劳务输出、园区吸纳、帮扶车间、公益岗位等多渠道拓宽就业。2022年以来,全市累计组织搬迁劳动力技能培训5万人次,帮助3.8万人通过培训实现稳定就业;同步举办安置点专场招聘会275场,提供就业岗位36万个,成功引导7.5万人转移就业。截至目前,全市有劳动能力的易地搬迁家庭全部实现至少1人就业。

文化交融聚合力,易地搬迁赢得民心

河池将安置社区打造成促进民族团结的重要平台,让搬迁成为情感融合的新起点。

白裤瑶搬迁群众在南丹里湖王尚安置点欢度“瑶年节”。

南丹王尚小学白裤瑶学生在进行非遗表演。

建设特色家园促进民族互嵌共融。河池将民族文化传承融入安置点建设,打造出一批富有民族特色的社区,推动各族群众在空间、文化、经济、社会、心理等多维度深度互嵌。南丹县里湖王尚安置点依托白裤瑶文化元素建设特色民居和公共设施,先后获评“第三批中国少数民族特色村寨”和“全区民族团结进步示范社区”;大化瑶族自治县古江安置点、罗城仫佬族自治县仫佬家园安置点分别凭借在民族团结和社会主义核心价值观建设方面的成效,获得自治区级示范称号。各安置点还充分利用“广西三月三”、瑶族祝著节等传统节日,组织开展民俗展演、文化联谊和民族体育等互动活动,有效促进了各族搬迁群众的情感共融。

开展市民教育培育时代新风。各安置点以移风易俗为抓手,通过政策宣讲、榜样引领、文明评比等方式,主动破除陈规旧俗,让新风尚逐步深入人心。随着思想观念的转变、生活习惯的优化,搬迁群众从“农民”到“市民”的身份转换不断深化,自强自立的奋斗精神、团结奋进的协作氛围,已成为各安置社区最鲜明、最动人的底色。

安居乐业展新卷,乡村振兴启新程。未来,河池将继续深化后续帮扶机制,聚焦群众需求优化服务、做强特色产业,让搬迁群众的生活在现有基础上持续向好,在乡村振兴的进程中收获更多获得感与幸福感。

网址:18万搬迁群众的幸福新生活!河池写好易地搬迁“后半篇文章” https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1396068

相关内容

写好搬迁“后半篇文章”——打造乡村振兴的“汉滨样易地扶贫搬迁“搬”出幸福新生活

贵州:让搬迁群众更有“医”靠

河北省尚义县强化党建引领,优化社区服务,增加就业渠道 搬迁群众过上新生活(基层治理新实践)

福绵区:建设宜居环境 提升搬迁群众幸福感

【决战决胜脱贫攻坚·纳雍】易地扶贫搬迁 开启幸福新生活

毕节:易地扶贫搬迁安置点的新生活

再访脱贫村 振兴气象新|易地扶贫搬迁“搬”出新生活

【再访脱贫村 振兴气象新】易地扶贫搬迁“搬”出新生活

榕江卧龙社区:“五个认领”铺就搬迁群众幸福新征程