回归日常的哲学,会是时代病的解药吗?

发布时间:2024-11-22 16:13

《现代居家生活哲学:回归生活的本质》 #生活知识# #家居生活# #居家生活哲学# #居家生活哲学书籍#

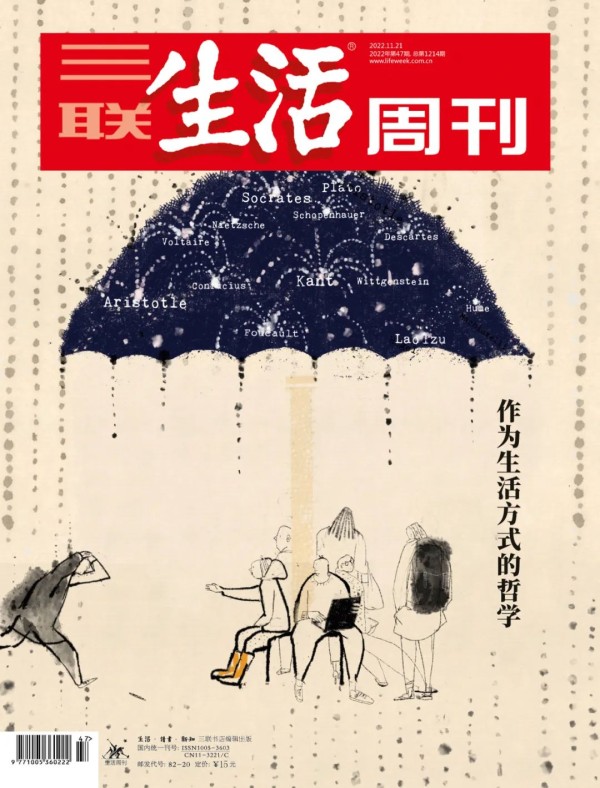

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「作为生活方式的哲学 」 主笔 | 张星云 这两年感觉哲学又热了起来,乔丹 · 彼得森的演说收获了许多粉丝,韩炳哲的书大受欢迎,哲学普及读物层出不穷,《简单的哲学》《哲学小史》《休谟的日常生活哲学》《王阳明传》,还有的书教人们如何“清醒”,如何过上“自在人生”,与此同时在中国,也有一些学者在努力拉近哲学与公众的距离,让哲学关注当下人们的生活。 韩炳哲为什么火? 韩裔德国哲学家韩炳哲几乎不接受媒体采访,也排斥一切宣传和曝光的机会,因此对于他2010年凭借著作《倦怠社会》迅速走红之前的人生,人们知之甚少。通常媒体对他的勾勒都是很官方简历式的,很难拼凑出他年轻时的成长经历,甚至连他确切的生日都很难从网上查到。 人们只知道,1959年出生在韩国首尔的韩炳哲曾在80年代于首尔大学学习冶金专业,随后他来到德国学习哲学、德国文学和天主教神学。他先后在弗赖堡和慕尼黑学习,获得博士学位,随后开始任教于瑞士巴塞尔大学、卡尔斯鲁厄高等设计学校,2012年至今在德国柏林艺术大学任教。 如今他63岁,成为全球炙手可热的哲学新星。西方一众哲学大家步入晚年,哈贝马斯已经93岁,巴迪欧85岁,阿甘本80岁,齐泽克73岁,不少人认为韩炳哲的出现,像是为哲学提供了一种新的可能。然而他就像隐士一样神秘,向世界发出的声音,就是他写下的一本本书。他以几乎每年一本书的速度在写作,至今已出版20部,几乎每本书都是一经出版,就迅速被翻译成十几种语言,受到大众追捧。 韩裔德国哲学家韩炳哲

韩裔德国哲学家韩炳哲

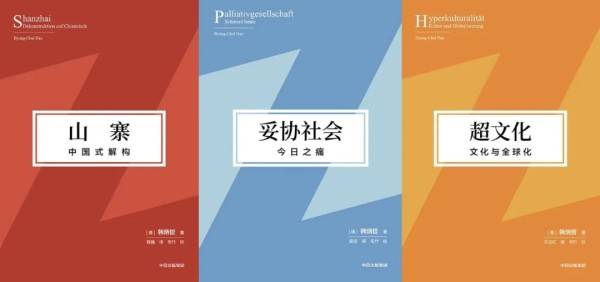

中信出版社即将出 版的韩炳哲新书 复旦大学新闻学院教授马凌将韩炳哲称为“地铁上的哲学家”,因为短小的篇幅适合坐地铁通勤时的碎片化阅读。韩炳哲的书就像是非常巧妙的读书笔记,引用近一两百年哲学史上最火爆的前人理论,以回应当下网络时代的种种社会问题,倦怠、功绩、透明、娱乐、爱欲,让经典理论重新与当下的世界发生关系。因此人们感慨,哲学又回到了关注当下的哲学。 实际上这种随笔化的写作方式很早之前就存在于哲学史中。华东师范大学哲学教授姜宇辉提醒本刊说,自启蒙运动百科全书派开始,狄德罗、伏尔泰、卢梭都写过很多随笔。随笔这个词正是蒙田的发明,法语原词“essai”既有尝试之意,也有挑战、批判传统观点的引申之意。 不过确实从启蒙运动起,哲学开始关心时代了。清华大学人文学院教授汪民安对本刊表示,福柯曾经就说过,哲学应该关心它的时代,很久以来哲学是不关心时代的,只关心永恒的问题,关心普遍的问题,关心跨时空的问题,而自康德以后,哲学开始关心时代,康德曾在一篇文章中表示,启蒙就是去观察这个时代,由此这一传统开始延续。他认为,整个20世纪,哲学在某种意义上都是在关心时代,只不过相对抽象。 “只不过居伊·德波、鲍德里亚他们描述的是上世纪60年代的社会,与现在差了大半个世纪,而今天的很多人很难去读60年代或者80年代的哲学,要了解现在的我们,只能读今天的人写这个时代的书。”汪民安表示,韩炳哲对当下的回应,从某种角度来说,要比20世纪哲学家们的回应简单很多,不再是从一个最深的社会历史大方向去回应,而是很具体地甚至非常个体化地去回应和分析、思考,这也是韩炳哲的书能在当今畅销的原因。

中信出版社即将出 版的韩炳哲新书 复旦大学新闻学院教授马凌将韩炳哲称为“地铁上的哲学家”,因为短小的篇幅适合坐地铁通勤时的碎片化阅读。韩炳哲的书就像是非常巧妙的读书笔记,引用近一两百年哲学史上最火爆的前人理论,以回应当下网络时代的种种社会问题,倦怠、功绩、透明、娱乐、爱欲,让经典理论重新与当下的世界发生关系。因此人们感慨,哲学又回到了关注当下的哲学。 实际上这种随笔化的写作方式很早之前就存在于哲学史中。华东师范大学哲学教授姜宇辉提醒本刊说,自启蒙运动百科全书派开始,狄德罗、伏尔泰、卢梭都写过很多随笔。随笔这个词正是蒙田的发明,法语原词“essai”既有尝试之意,也有挑战、批判传统观点的引申之意。 不过确实从启蒙运动起,哲学开始关心时代了。清华大学人文学院教授汪民安对本刊表示,福柯曾经就说过,哲学应该关心它的时代,很久以来哲学是不关心时代的,只关心永恒的问题,关心普遍的问题,关心跨时空的问题,而自康德以后,哲学开始关心时代,康德曾在一篇文章中表示,启蒙就是去观察这个时代,由此这一传统开始延续。他认为,整个20世纪,哲学在某种意义上都是在关心时代,只不过相对抽象。 “只不过居伊·德波、鲍德里亚他们描述的是上世纪60年代的社会,与现在差了大半个世纪,而今天的很多人很难去读60年代或者80年代的哲学,要了解现在的我们,只能读今天的人写这个时代的书。”汪民安表示,韩炳哲对当下的回应,从某种角度来说,要比20世纪哲学家们的回应简单很多,不再是从一个最深的社会历史大方向去回应,而是很具体地甚至非常个体化地去回应和分析、思考,这也是韩炳哲的书能在当今畅销的原因。  显然,韩炳哲选择了一种与传统学院派哲学不同的道路,而这一选择,让他收获了当下广泛的欢迎。当然,其实比韩炳哲更早一些,就有人选择了这条道路,甚至可以说做得更彻底。韩炳哲带来的新一波哲学热,让我们想起世纪之初,以《哲学的慰藉》等“日常生活哲学写作”成名的阿兰·德波顿。 德波顿和“人生学校”:

显然,韩炳哲选择了一种与传统学院派哲学不同的道路,而这一选择,让他收获了当下广泛的欢迎。当然,其实比韩炳哲更早一些,就有人选择了这条道路,甚至可以说做得更彻底。韩炳哲带来的新一波哲学热,让我们想起世纪之初,以《哲学的慰藉》等“日常生活哲学写作”成名的阿兰·德波顿。 德波顿和“人生学校”:哲学的“具体生活” 2008年,39岁的明星作家阿兰·德波顿在伦敦市中心创办了“人生学校”(The School of Life),至今已经15年。如今“人生学校”在全球十几座城市开设分校,德波顿已经将他的“日常生活哲学”产业化。德波顿告诉本刊,由于近年疫情的影响,部分分校关停了,为了获得更广泛的受众,他们开始更加发力于书籍和线上活动。 他对本刊表示,“人生学校”是他写作思想的一种延伸,“大学教的哲学都很无聊,我爱的哲学只是其中很小一部分寻找智慧的哲学,我在某个时刻意识到,我不只想学哲学史,而是用哲学的眼光看世界,用哲学去解释爱情、旅行、建筑和文学”。 在他看来,在宗教式微的当下,应该将哲学作为一种世俗信仰,用来指导每个人的具体生活,但是与此同时,大学哲学教育过于死板,哲学系毕业的学生也不知如何面对工作、婚姻或者死亡。“人生学校”的宗旨,是让哲学回归现实和日常生活,向人们提供一种传授智慧的教育,但这也是需要认真“学习”的,所以他开班授课。“我们关注的是不同人群都要面对的日常生活,无论是公司总裁还是出租车司机,都可能感到孤独或者焦虑,都可能面临感情问题或者缺乏自信,无论他们外在多么成功。”德波顿说。

2008 年,德波顿在伦敦开设“人生学校”

2008 年,德波顿在伦敦开设“人生学校”

阿兰·德波顿被称为“日常生活哲学”随笔作家

阿兰·德波顿被称为“日常生活哲学”随笔作家

华东师范大学哲学教授姜宇辉是《新哲人》杂志中文版主编(黄宇 摄)

华东师范大学哲学教授姜宇辉是《新哲人》杂志中文版主编(黄宇 摄)

哲学、媒介与公众 实际上姜宇辉最初的哲学研究并非如此接地气,按他自己的话,是 从书本到书本,是非常书斋、学究式的。直到他认识了华东师范大学教授吴冠军、南京大学教授蓝江和清华大学教授夏莹。这几个年轻一代的哲学学者凑在一起,是因为共同的兴趣——欧陆左翼哲学。 当时吴冠军和蓝江正在主编一套“左翼前沿思想译丛”,是国内第一批将齐泽克、巴迪欧、阿甘本、朗西埃等欧陆哲学家著作引进到中国的丛书之一。姜宇辉记得,第一次参加他们的活动是在南京先锋书店,他和吴冠军、蓝江一起谈居伊·德波的《景观社会》。尽管姜宇辉与吴冠军在同一所学校同一个系任教,但以前大家只在学术会议上听到过对方的发言,都是学术报告,但在公共场合,面对公众,不可能再用一套学术语言了,于是会使用更多“有生命性”的东西,会结合当下公众关心的话题去谈哲学。 他们从此开始经常一起做活动,2016年,微信公众号开始火热起来,他们决定一起合作开设一个哲学公众号。吴冠军回忆,最初的目的是试图用“好玩”的方式向公众推介齐泽克、巴迪欧、阿甘本这些欧陆左翼哲学家,在为公众号起名字时,吴冠军提议将“盟”变成“萌”,“激进阵线联萌”就这样诞生了。

华东师范大学教授吴冠军(黄宇 摄)

华东师范大学教授吴冠军(黄宇 摄)

《权力的游戏》剧照

《权力的游戏》剧照

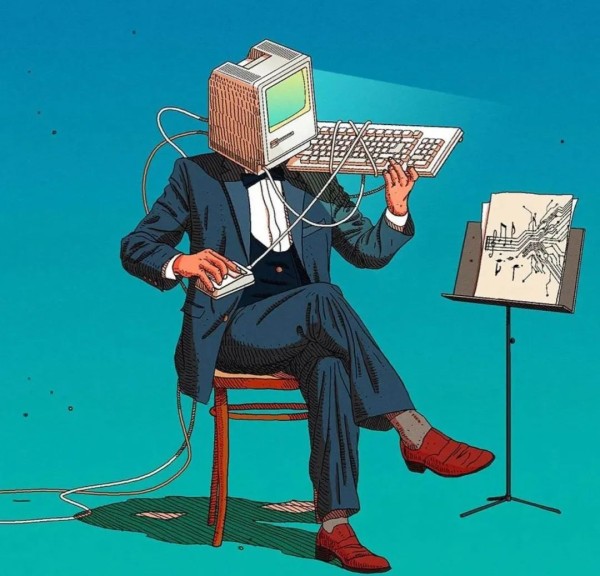

为了写这期封面专题,我给欧陆哲学的代表、法国哲学家阿兰·巴迪欧写了邮件,他曾为韩炳哲的《爱欲之死》作序,我想请他聊聊怎么看待韩炳哲、德波顿等新一代哲学家。实际上我对得到回音并没有抱太大希望,因为近三年来,我已经三次约过他做采访,请他谈论疫情对当下社会的影响,或者聊聊当代社会的爱情,每次都是他的助理回复我邮件,说他很忙或者他在休假。 但这次发出邮件不久后,我就收到了他的亲自回复:“感谢您的采访邀请,但是,我要向您问一个重要的问题:您如何将阿兰·德波顿视为‘哲学家’,并把他在某种程度上与我放在同一个分类里?我问了我最优秀的同事和朋友,他们是哲学家或者对哲学感兴趣的人,他们中大部分都不认识德波顿,对他有些许印象的人,都认为他是记者。我完全不认为当下有一种哲学的‘新浪潮’。在世并且称得上哲学家的人里,包括雅克·朗西埃和我,都属于60年代那一代。从70年代中期反文化开始,被称为‘新哲学家’的安德烈·格鲁克斯曼和伯纳德-亨利·列维,也其实只是编辑、记者。我告诉您,即便在我的手机通讯录里,德波顿也被归为‘记者’,而绝对不是哲学家。”显然,每一代哲学家,对哲学与媒体、哲学与公众,都有自己的理解。

为了写这期封面专题,我给欧陆哲学的代表、法国哲学家阿兰·巴迪欧写了邮件,他曾为韩炳哲的《爱欲之死》作序,我想请他聊聊怎么看待韩炳哲、德波顿等新一代哲学家。实际上我对得到回音并没有抱太大希望,因为近三年来,我已经三次约过他做采访,请他谈论疫情对当下社会的影响,或者聊聊当代社会的爱情,每次都是他的助理回复我邮件,说他很忙或者他在休假。 但这次发出邮件不久后,我就收到了他的亲自回复:“感谢您的采访邀请,但是,我要向您问一个重要的问题:您如何将阿兰·德波顿视为‘哲学家’,并把他在某种程度上与我放在同一个分类里?我问了我最优秀的同事和朋友,他们是哲学家或者对哲学感兴趣的人,他们中大部分都不认识德波顿,对他有些许印象的人,都认为他是记者。我完全不认为当下有一种哲学的‘新浪潮’。在世并且称得上哲学家的人里,包括雅克·朗西埃和我,都属于60年代那一代。从70年代中期反文化开始,被称为‘新哲学家’的安德烈·格鲁克斯曼和伯纳德-亨利·列维,也其实只是编辑、记者。我告诉您,即便在我的手机通讯录里,德波顿也被归为‘记者’,而绝对不是哲学家。”显然,每一代哲学家,对哲学与媒体、哲学与公众,都有自己的理解。  阿兰 · 德波顿(右侧戴帽者)为了写《工作的迷思》随印度洋的渔船作业(TPG/alamy 供图)

阿兰 · 德波顿(右侧戴帽者)为了写《工作的迷思》随印度洋的渔船作业(TPG/alamy 供图)

(感谢胡明峰、祁涛对本文的帮助)

点击下图,一键下单

本期更多精彩 | 封面故事 |

本期更多精彩 | 封面故事 | 作为生活方式的哲学(薛巍)

哲学的“日常生活”(张星云)

在“娱乐至死”的时代走向公共(安妮)

当我们遇到问题时,卓越的思想能否帮助我们?(张星云)

人,还能诗意地栖居吗?(维舟)

哲学教授们如何用哲学自我疗愈(薛巍)

如何识别“伪鸡汤”?(安妮)

| 社会 |

| 文化 |

专访:流动日常里,公共性何处觅?(蒲实)| 专栏 | 邢海洋:个人养老金来了袁越:地球最多能养活多少人?张斌:梅里之队与伊朗队宋晓军:卢里亚的落选意味着什么?朱德庸:大家都有病点击下方图片 获取《三联生活周刊》数字刊全部精彩内容本周新刊

「作为生活方式的哲学」

点击图片,一键下单纸刊!

网址:回归日常的哲学,会是时代病的解药吗? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/194009

相关内容

【李文阁】回归现实生活世界——现代哲学的基本趋向让哲学回归生活

【李文阁】哲学须回归生活世界

哲学的“日常生活”

让哲学回归生活(大家手笔)

美学与艺术向日常生活的回归

【高建平】美学与艺术向日常生活的回归

李刚:道教人生哲学及其对现代人的启示

尼采:病态的人生和健康的哲学

教育与生活——关于“教育回归生活”的哲学思考 >> 教育研究