浮沉四十年的“南货店”,一蔬一饭自有光辉

双十一后的双十一(双11.11)通常会有尾货清仓,价格更实惠 #生活知识# #购物技巧# #购物节优惠#

原创 何晶 张忌

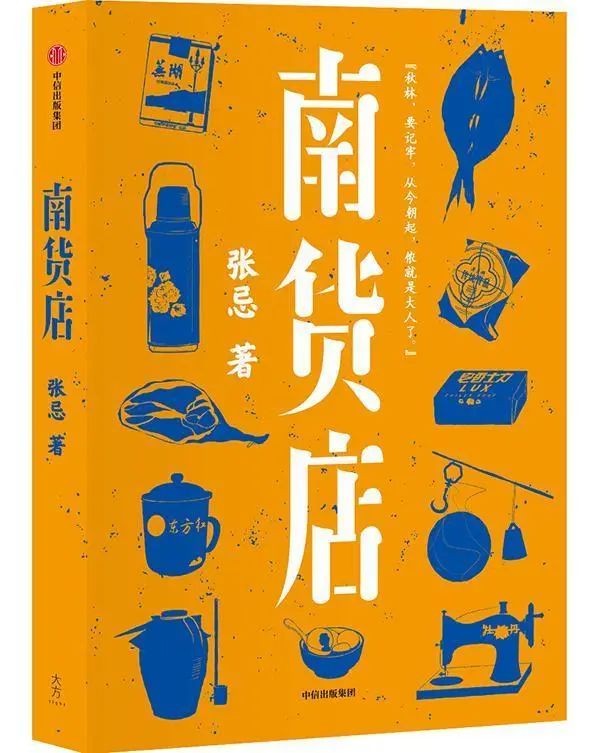

电影院有序开放,上海书展如期举行,跨省旅游逐步恢复,商场里、游乐园中,再次响起欢声笑语……对经历了新冠肺炎疫情的人们来说,这些过往日子里常见的生活场景,如今都是生活开始恢复常态的重要标志。而对于更多上了年纪的人来说,淮海路、南京路上各大南货店、食品店门口重新排起长队的景象,才是“人间烟火”最具体、最生动的诠释。

语言和词汇往往带有强烈的历史感和年代感,在人们的记忆中,“南货店”绝不仅仅是个商品和货币往来的所在,它与生活密切相关又保持距离,是一个如同食品万花筒般的存在,是由复杂气味构成的记忆迷宫,其间穿梭往来的生人熟客,更是一幕幕人间悲喜剧的参与者和见证者。

南货店里有着时代记忆

浙江青年作家张忌新近推出的长篇小说《南货店》将视角对准这个位于城市记忆深处的所在,用干净素朴的南方方言,勾勒出上世纪70 年代末到90年代初极具烟火气的江南城镇生活图景:美食器物与俗世日常、世风升降与人性明暗 ……是乡愁般的“古典中国叙事”在当代的回响。

张忌说写作这部小说的起源是在2016年,“那年我爷爷去世了,当时我跟我父亲聊天,谈到了我爷爷的父亲。他告诉我,好像是在一个下雨天,我爷爷的父亲穿着蓑衣去余姚打官司,却一直没有回来。”所以他特别想把那一层遮挡的东西给揭开,看看里面到底发生了什么,上一代人身上到底发生了什么。

张忌

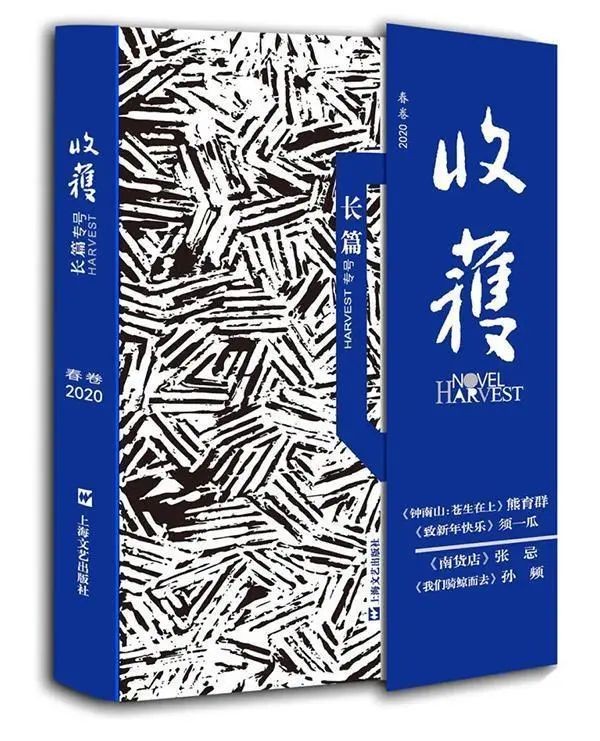

《南货店》最初刊发于今年《收获》长篇专号春卷,近日由中信出版社推出单行本。小说以中心人物南货店店员秋林的生活展开,串联起供销社系统中的人物故事。老师傅的生意经,卖豆腐老倌的人情温暖,男女间的荒唐情事,父子之间的冷漠关系 …… 生生死死和命运沉浮。时代激荡,人们轻声慰藉,柔弱却坚持着价值的底线,坚持不可或缺的爱与尊严。

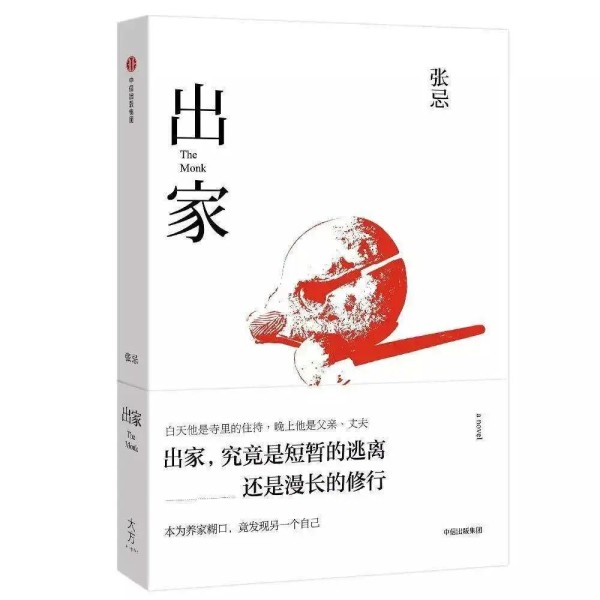

与自己的上一部长篇小说《出家》相比,张忌说:“写《出家》是见自己,写《南货店》算是见众生。”《出家》出发,我们可以清晰地看到张忌对于俗世经验的截取和再现。

《南货店》众生相

本报专访

张忌:世俗生活记录者

刊于2016年《文学报》

何晶/文

2005年,张忌在《锺山》发表中篇小说《小京》,去世的女友,背着女友骨灰盒回家的少年,来接骨灰的女友的大伯和姐夫,小说的语调和情境氛围打动了许多人。读者记住了张忌这个名字。

之后他销声匿迹了一段时间,近几年又开始陆续发表作品。与此前小说类似的,他仍然关注人们的世俗生活体验,忠实地记录着别人的生活。他的小说似乎没有什么花哨,无所谓什么现代后现代小说技巧,有的是他喜欢的“踏实结实的写作”,从生活出发,展现披露的是生活情境中的人,最终也停止在日常生活里。

认识张忌的人都说,张忌本人比他的小说更有趣、好玩,这其中的期许是希望他将生活中幽默、有趣的自己在小说里充分释放。或者说,是离生活远一些,离自己真实的精神近一些。他的长篇新作《出家》由中信出版社推出,艰辛生活里的人如何在出家一途中找到精神所依,是张忌所要探讨的。

张忌和他的藏品

Q

看你的小说有一个强烈的感觉,你是一个世俗经验很多的作家。世俗经验多,意味着有许多题材可供发挥,但有一个问题是,如何选取小说对生活的叙述方式,因为某种程度上会陷入只是展现的层面,这背后指涉更多的是作家的思想有多宽阔深厚,生活之外,精神如何展现?

张忌:世俗经验如何截取,这个问题很难说清楚。每个人对小说理解不一样,想表达的东西不一样,截取的面自然也不一样。我想,如果能将看似无关的世俗经验,在小说里妥帖地展现,是我更愿意尝试的方向。

关于思想的东西,仁者见仁。作品的思想到底在哪里,有多少,取决于作家,同样取决于读者。作家更应该做的事情是提供一个文本,而这个文本是丰富的、多面的,可供各类读者阐释的。我一直觉得作家分两种,一种是一眼能够看到事物本质,目光力透纸背的,他能告诉我们许多普通人无法看到的东西,比如鲁迅。另一种作家,是看不透的,他对文学的理解和展示,是一种模糊的,微妙的,甚至不可言说的东西,比如汪曾祺。在我看来,作家中,能像鲁迅那样锐利深刻的,凤毛麟角。像汪曾祺那样在文字中展现审美的,同样稀少。对于我来说,我可能更想努力成为后一类作家。

《出家》

作者: 张忌

中信出版集团·大方

2016年9月版

Q

阅读你的作品,整体印象是你的叙述是老实的,也是亲切的,或者说,是不给读者设置什么障碍的。

张忌:我觉得小说的前提,是用来读的,不是放在实验室里做研究的。一个作品,如果别人连读都读不懂,可能有两种情况,第一,这个作家的确是个天才,他写的东西要比同时代的人走得更远。另一种情况,只能说明这个作家能力不足,他缺少化繁为简的方法。在这方面,我是有些刻意,甚至连词语我都很讲究,一个句子里,同样意思的词语,我一定是选择最简单易懂的那个。经过了上世纪80年代的文学热潮,我们对小说的感官被打开了,接触到了更多更新的小说,但同样,我们也在先锋的热潮中将小说原本珍贵的东西丢失了,崇尚技术至上,那种踏实结实的写作,反而变成了过时的玩意儿。再到后来,技术玩过头了,踏实也踏实不了了,小说就成了一种怪物。我非常厌恶这种小说。

我觉得好的小说,应该是出人意料,又合情合理。这个分寸对我来说,就是两个标准,第一,不刻意制造大起大落,第二,平常的叙述中要时刻展现新意和惊喜,维持阅读的新鲜感。

Q

回到《出家》。评论家金理说其中有虚实两世界,实在的艰辛日常生活和佛门乱象,虚在的精神超脱,但活在其间的人事实上是无法超脱的,你似乎也无意于赋予人物这种意义——小说末尾方泉决定正式出家,但他看到的是在东门庵前孤独坐着的为生活奔波的自己,没有解脱,也无所谓超拔。

张忌:关于《出家》,我觉得写作时最难的一部分就是如何把握分寸感。主人公方泉在入世和出世这两个身份的转化之中,他有现实生活的需要,比如赚钱养家。同样,他也有精神上的需要,比如他想成为更好的人,一个真正意义上的人。这个有关宗教,同样也无关宗教,我认为更准确的说法是,他想获取一种做人的尊严。在我们的日常中,尊严往往是比金钱更难获得的,这也是一种世俗的念头。

我们的宗教观本身就是世俗的,求神拜佛,都有着明确的目标,求财,求婚姻,求平安,所有的念头都是从世俗出发。现实中求不得,便在虚无中求。所以,在写《出家》的时候,我也是努力将宗教中的那种虚无,一点一点用世俗的方式把它写出来。

至于所谓的超拔,我不敢写,或者可以说,我没有能力写。我不认为小说主题是一个作者可以擅自做主拔高的东西。

《南货店》

作者: 张忌

中信出版集团·大方

2020年7月版

Q

《出家》里可以看到你对世俗生活的处理,庸常的艰辛的生活中如何获得精神的满足乃至超脱,你设置的是“出家”一途(当然是对真正的佛教寓意和思想的认同体验),似乎也并不是一个什么真正的途径。似乎可以做两种解读,其一是一种荒诞感——现世生活的人,其实是得不到超脱的;其二则截然相反,只要有某种精神的皈依所在,自然也就有生活的乐趣,精神的满足。为何是“出家”?它意味着什么?

张忌:我看到过一个评论,说《出家》也可以按照字面意思理解,那就是离开家。一个人因为强烈的自我意识离开了家,至于他去了哪里,寺庙或者荒野,都不再重要。单从文本来讲,我认同这个看法。对于我想表现的东西来说,出家可能只是一种形式,主人公的确可以去荒野,或者离家去别的什么地方。但回到这个小说最初的动机,却是避不开和尚这个身份的。

好多年前,我便想写一个跟僧人这个群体有关的小说。让我感兴趣的是,这样一群人在现实中某种巨大的身份落差。一方面,他们高高在上,巧舌如簧,为世人指点迷津。另一方面,他们又自惭形秽,厌恶自己成为了普通人眼中“怪异”的一类人。他们力图突显出家人这个身份,同时又竭力隐藏这个身份。同样,普通人对待这个群体,也有截然不同的态度。用不着去寺庙的时候,他们会将这个群体看作是招摇撞骗的一群人,而用得着的时候,又将他们供奉起来,视作连接天地神灵的一群人。这种落差引起了我巨大的困惑。于是,我就一直在想,什么时候,我要写一个小说,好好地来解答自己的这个疑惑。

所以,用出家这个行为来写一个人,并非是我刻意用的方法或者道具,因为这个小说的原始动机便来自于此。当然,当我写完《出家》这个小说的时候,我不确定自己是得到了答案,还是变得更加困惑了,从这一点上来讲,我和小说里的主人公方泉是一样的。

新媒体编辑 李凌俊

图片来源 出版社

文学照亮生活

网站:wxb.whb.cn

邮发代号:3-22

原标题:《浮沉四十年的“南货店”,一蔬一饭自有光辉》

阅读原文

网址:浮沉四十年的“南货店”,一蔬一饭自有光辉 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/310510

相关内容

张忌:用一家南货店,盛放一个时代浮生二十一章

旧货旧物旧时光 杭州这家小店引来众多年轻目光

袁隆平光辉而简朴的一生:哪天不看一眼稻田,心里就落空

2021年十大生鲜电商平台排名,生鲜电商排名前十品牌有哪些?

工匠汇·南海工匠|周凤姣:“像海黄一样沉淀自己”

这一届年轻人,沉迷“捡垃圾”

前十名饭店加盟连锁店

《南货店》:过往的烟火人生

双十一囤货囤点什么,2024年双十一囤货清单分享