中国美学之“错采镂金”到底讲了什么?把它应用于现代生活的启示

《东方家居哲学:传统智慧在现代生活中的应用》- 讲解了中国传统文化在现代家居中的应用和哲学理念。 #生活知识# #家居生活# #居家生活哲学# #家居生活哲学书籍#

在阅读文章前,辛苦您点下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!作者一定不负众望,带来更多优质作品

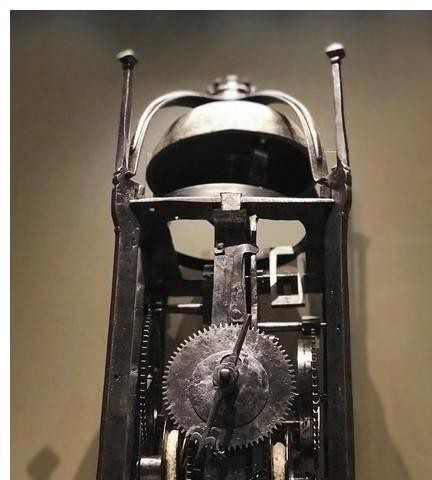

“错采镂金”是我国现代美学先驱宗白华先生提出的美学范畴。

汉代的铜器、陶器,王羲之的书法、顾恺之的画、陶潜的诗、宋代的白瓷,这又是一种美,‘初发芙蓉,自然可爱’的美”,而“这两种美感或美的理想”则“可以说是代表了中国美学史上的美感或美的理想。”(宗白华:《美学散步》,上海人民出版社,2013年第34版,34页)所谓的“错采镂金”之美,追求的是形式美,是有时甚至可能忽略内容的一种对美的诉求。

这种美会给人一种形式上的“压迫感”,进而产生一种情感上的车轮式的碾压感,让人拥有应接不暇的美感享受。

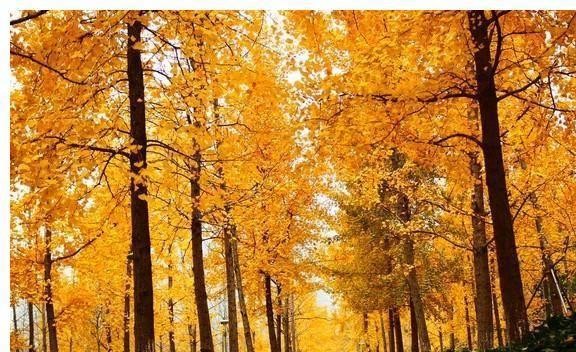

而所谓“出水芙蓉”,出自李太白之诗“清水出芙蓉,天然去雕饰”,用宗白华先生的话说,就是“在艺术中,要着重表现自己的思想,自己的人格,而不是追求文字的雕琢……而是一种‘自然可爱’的美。”(宗白华:《美学散步》,上海人民出版社,2013年第34版,35页)

类似的审美范畴并不局限于中国传统美学观,康德亦将鉴赏判断分为两种:一是非纯粹的鉴赏判断,二是“纯粹的鉴赏判断”。

前者乃“为了愉快,仍需要刺激与感动的混合时”所产生的,如类似于“金边的画框”的东西,即“错采镂金”之美;后者则是当刺激和感动没有影响着一个鉴赏判断时所产生的美感,如素描、雕塑等不具视觉刺激性的东西,即“芙蓉出水”之美。

当然,从康德的划分中我们可以看出,他对这两种美感是持一褒一贬的态度的,他本人也说:“这种鉴赏当它为了愉悦而混有刺激和激动时,甚至将这作为自己赞赏的尺度时,它就永远还是野蛮的。”

这种价值判断事实上是有失偏颇的,后文中将详细论述。

从电影艺术创作过程以及创作结果来看,这两种美学范畴也明确地体现在了各种不同类型、不同国别或者不同创作者的电影上。

“错采镂金”

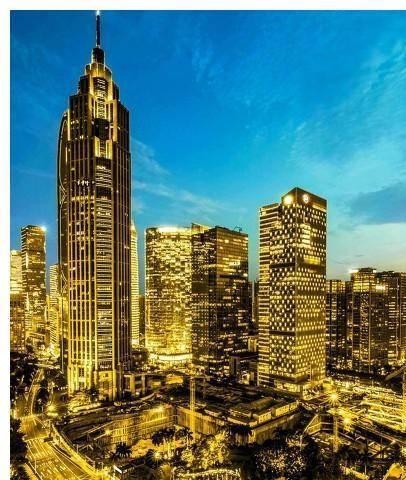

在我国的电影行业里,张艺谋导演的作品尤其是后期作品,是“错采镂金”的典型代表。

他是摄影师出身,对镜头、画面与色彩的把握水平非常高。

在其早期作品如《红高粱》中,对色彩运用的恰到好处和画面设计的至美之感,是令其作品留于中国影史的关键。

然而,从《英雄》到《满城尽带黄金甲》,一直到后来试图冲击奥斯卡金像奖的《金陵十三钗》,他的作品就开始被看成是中国电影商业化转型的牺牲品了。

法国著名女导演克莱尔·丹尼斯就在《Lens》杂志的采访中直言道:“我只看过他一部电影,在2008年奥运会之前,后来我决定不再为他浪费时间了。”

观众很难忘记《英雄》里“竹林之战”的经典场面,以及《满城尽带黄金甲》里一望无际到令人咋舌的菊花海,导演似乎钟爱这样的场景,繁复壮丽,极力追求形式的庄严和宏大,就像楚辞、汉赋、六朝骈文一样,辞藻华丽,形式端庄,描画精致,目之所及皆为壮丽。

当然,不同的导演有其不同的电影追求和风格,“错采镂金”的风格无可非议,只是个人的爱好取向而已。

然而,张艺谋后期作品备受世人诟病的关键,就在于人们希望在“错采镂金”的镜头罅隙中,看到人文关怀和思想深度,寻觅到庄重静穆的人生感、社会感甚至宇宙感。

“乱花渐欲迷人眼”之美固然能给人提供一种美感享受,但是,当这种美变成一“眼”难尽的纷繁境况时,可能就会适得其反。

这种情况就属于朱光潜先生在评析晋以后的诗词时所说的:“……细节胜于总印象,聪明气和斧凿痕迹都露在外面……”(朱光潜:《谈美文艺心理学》,中华书局,2012年第1版,70页)

而在好莱坞的电影库中,亦有一些“错采镂金”的例证,如美国导演伍迪·艾伦的作品《午夜巴黎》。

明信片画报一般的巴黎美景,从影片一开始就不断地刺激着观众对这座城市的无尽向往和浪漫遐想,菲兹杰拉德、海明威、毕加索、达利、T.S.艾略特等文艺名家轮番登场,令观众目不暇接。

然而,在伍迪·艾伦惯用的浪漫主义光影色调之中,虽然导演的功力依然清晰可见,却少了一种真正的人文情怀和奇妙构想,多了一种叶公好龙的掉书袋之感,最终导致这样一部本来应当充满文艺气息的电影变成了一部活生生的巴黎城市风光宣传片,美则美矣,却毫无动情之处。

毛姆曾经说过:“不推动情节的描述,再美都没有意义”,他又说:“好的小说应该引人入胜……一部小说在提供娱乐的同时,越能发人深省就越好。”(毛姆:《什么是好小说》,选自《毛姆读书随笔》,上海三联书店,1999年12月第1版,19页)这句话套用在电影上依然是成立的。

“错采镂金”是一种形式美,形式美固然是电影艺术之必须,然而,如果导演使用“错采镂金”形式时,不能兼顾内容的“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣”,或者说“错采镂金”的形式并不为电影的内在本质服务,那么,极度的形式感和瑰丽的画面堆砌就只是一个空虚的外壳罢了,只会让观众在观影时始终被导演巨大的个人符号所左右而不能真正步入影片的核心。

“慢动作双手开枪、白鸽飞出枪战现场、墨镜和黑长大衣”这样的表现方式就是坎普的典型表现,亦传达出了“错采镂金”所体现的那种突出风格而弱化内容的意味,但这样的“错采镂金”的坎普风格假若能体现出影片的内核和导演的理念,亦能被观众所接受或者喜爱。

“错采镂金”是一种风格化的表现形式,本是无褒无贬的,而能够真美、实美的关键,就在于能够做到形式与内容的统一和圆融,就像亚里士多德所认为的,美就是整一性,“既有感性的形式特征,又具有精神的、理性的内容根源。”

网址:中国美学之“错采镂金”到底讲了什么?把它应用于现代生活的启示 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/844005

相关内容

18 诸葛亮的“隆中对”到底讲了什么?中国人的审美之道:生活中的美学启示

生活中的启示

中国剪纸艺术在现代服装设计中的应用

中国当代工艺美术双年展,再现“慢生活”的细腻

北京电影学院讲座回顾 | 刘悦笛:中国人的“生活美学”

古人的哲学里到底藏了多少现代生活锦囊?

王海东:正己安人:中国古代修身之学及其现代启示

【美学生活】中国文人是怎么在书房中体现出他们的美学智慧的

2023中国文学:日常生活的深度、启示与光明