旅行的艺术,艺术的旅行

艺术与旅行:行走在世界的艺术之旅 #生活乐趣# #生活艺术# #艺术生活# #艺术与日常#

看完这本书不过用了 4 个小时的时间,却又无比认真的花了 5 个多小时在简书上写了 7 篇章节小感想,实在是因为书里所谈及旅行的方方面面,对我有太多的启发和思考点,乃至于最后还想再写篇读后小结,聊一聊自己的阅读感受和旅行体会。

【一】关于作者

阿兰·德波顿不愧为英伦才子,他将自己定位为:随笔作家,以如话家常的笔调来讨论有关人类生存的各种重大主题。他的作品里不乏对爱情、身份焦虑、美与丑、分离与死亡等主题的思考,而这本《旅行的艺术》看似谈旅行,实则更深一步探讨的是旅行背后的艺术与思考。

阿兰·德波顿对于本书的写作手法和态度,基本上是每一篇围绕着旅途中的一个主题,借着个人现实生活中的旅途感受描写,呼应出相关的昔日名家(如波德莱尔、福楼拜、华兹华斯、梵高、罗斯金…)的艺术历程……这样的写法不同于流水账般的游记,甚至可说是 “艺术的旅行”,实在是高明。这种思路很值得我们学习。

余秋雨对这本书的推荐序里有几句话:

旅行是万众的权利,每人都可以选择适合自己的方式。但是,不同的文化程度和人生基调,会使同样的旅途迈出不一样的脚步。我深以为然。这几年一路走来,也去过不少的城市,对于旅行的意义和出发的目的,也一直都断断续续的在思考着,却也始终未能有一个明朗的答案……我曾以为,或许旅行之收获本就没有定性,一样的景色看在各人眼里心里,几家欢喜几家忧。但看完这本书后,我对于旅行的意义着实有了不一样的体会,尤其是书里有关 “旅途中的特定场所”,以及对 “旅途中风景之美的欣赏”,给了我全新的角度和认识。

【二】旅途中的特定场所

from book《旅行的艺术》

旅途中的特定场所,如图所示,指的是出行的第一步,交通工具和住宿。而这,也往往是很多人之所以不愿意出门旅游的最大借口之一,因为旅途奔波的辛苦,长距离的舟车劳顿,陌生地方的住宿不惯……等等很容易让人冲淡对旅途目的地的向往。

然而,在阿兰·德波顿的笔下,飞机出行给我们带来的则是如此广阔的全局观思维:

飞机的起飞为我们的心灵带来愉悦,因为飞机迅疾的上升是实现人生传记的极佳象征。飞机展呈的力量能激励我们联想到人生中类似的、决定性的转机;它让我们想象自己终有一天能奋力攀升,摆脱现实中赫然迫近的人生困厄。我们的生活是如此狭隘,就像井底之蛙:我们生活在那个世界里,但我们几乎从未像老鹰和上帝那样睹其全貌。云端之上:云朵带来的是一种宁静。在我们的下面,是我们恐惧和悲伤之所,那里有我们的敌人和同仁,而现在,他们都在地面上,微不足道,也无足轻重。之于沿途的火车、小旅馆、公路、加油站……等等,阿兰·德波顿借助美国现实主义画家爱德华·霍珀 Edward Hopper(1882-1967)的主题画作,向我们展示了一个不一样的交通工具和住宿场所的美感。

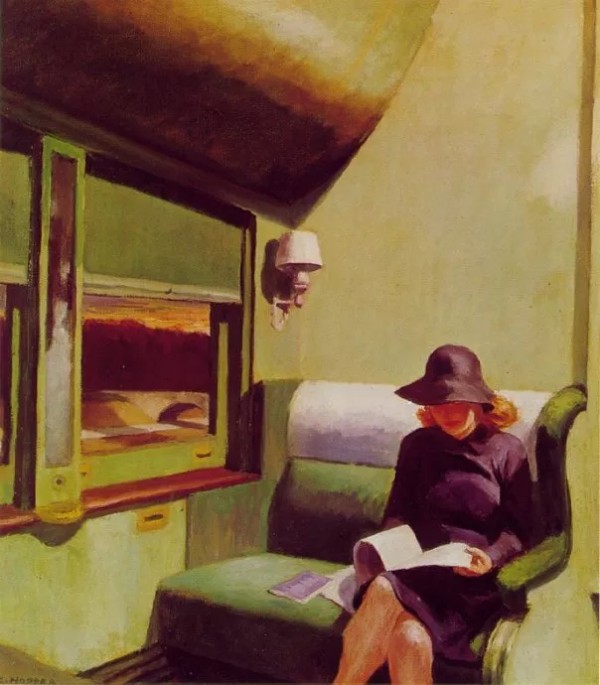

爱德华·霍珀:《293号车厢 C 舱》,1938年 | 网络

这张油画里的女士,此刻正在读着她手中的书。但我们却一眼就感受到了莫名的熟悉感。

曾几何时,我们出行火车上,不也都喜欢带着一本书,享受这份难得的读书时光;偶尔也会四处打量车厢周围的旅客,猜测着他们的家长里短;更有甚者就这么发着呆,任思绪随着车窗外变换的风景而四处飘荡……那一刻,“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”。

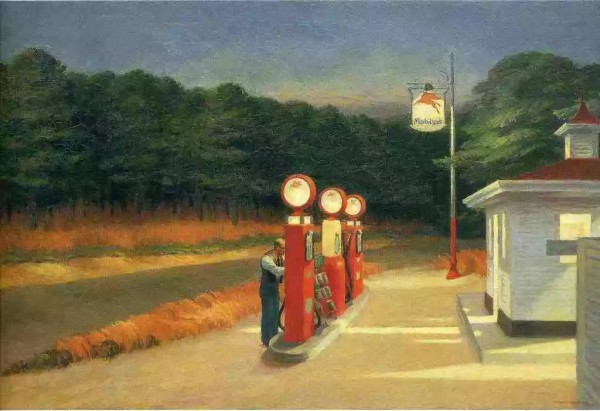

爱德华·霍珀:《加油站》,1940年 | 网络

这幅油画里的加油站,暮色中有种遗世独立的孤独感,然而对于自驾出行的你我,却是最安全不过的存在。

而我的旅途印象中,也不乏夜深人静赶路的经历。那一年自驾一号公路时,因过于乐观预估了高速沿途的 Motel 入住情况,导致我们仨不得不乘夜赶路去往下一个住宿点。那一段夜色静谧,空无一人的山路,开的我们着实心慌慌……那一刻,倘若有这么一个加油站的存在,当该是多大的欣慰啊……即便没有,当我此刻回想起这一段经历时,却也无比深刻。

只有走出去,才有机会体验不一样的经历。

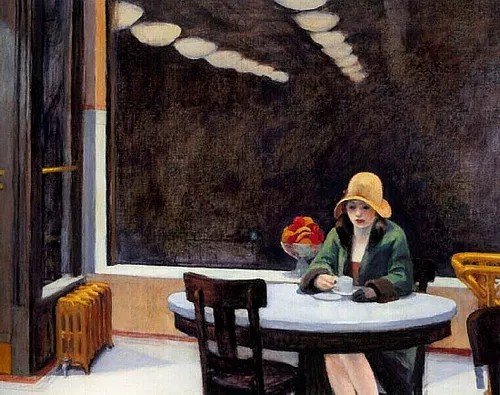

爱德华·霍珀:《自动贩卖店》,1927年 | 网络

而这张画里的女士,独坐,喝着咖啡,陷入沉思。霍珀想表达的是一种孤独的隔阂感,而我却只见到了独在异乡的自由感。诚然,孤独也意味着另一方面的自由,不是么?

霍珀的画多是以孤独为主题,观者会下意识的产生共鸣,感受到自己内在的忧伤,却不会因此而悲观自悯,反而能借此减轻内心之苦痛,摆脱烦恼的纠缠。也许,心境悲伤时,最好的解药便是阅读伤感的书籍、听听忧伤的音乐,或者是专注于孤独悲伤的画作……借助外部的悲伤,痛痛快快的宣泄一下自身内在的情绪。

而我们选择暂时逃离现状,外出旅行,为的不就是短暂的远离喧嚣,享受片刻的孤独和宁静么?

Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversations than moving planes, ships or trains. There is an almost quaint correlation between what is before our eyes and the thoughts we are able to have in our heads: large thoughts at times requiring large views, andnew thoughts, new places.旅行能催人思索。很少地方比在行进中的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。我们眼前的景观和我们脑子里可能产生的想法之间存在着某种奇妙的关联:宏阔的思考常常需要有壮阔的景观,而新的观点往往也产生于陌生的所在。

配图 | 网络

【三】旅途中的风景之美的欣赏

我们远离家门,一路出游,归根究底不过为了心中那份对异地的美的向往与追求。然而,当我们跋山涉水,一路奔波终于亲眼得见久负盛名的美景之时,我们的条件反射,竟是不由自主拿出相机或手机……拍下来……景色越美,不过拍的照片越多而已,前前后后左左右右…...各个角度拍个过瘾,而后……发个朋友圈,收获一堆的点赞和满满的虚荣感后,那些照片经年弥月不过躺在电脑硬盘里……沉淀为一句,“哦,我曾去过XX 地方,真是太漂亮了。我记得我们当时还拍了好多照片呢……”

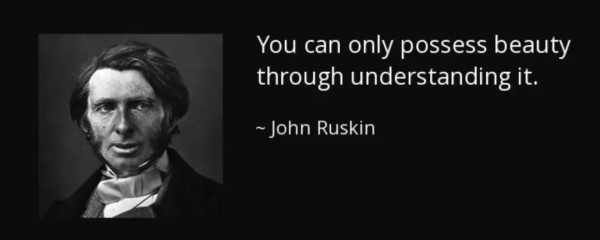

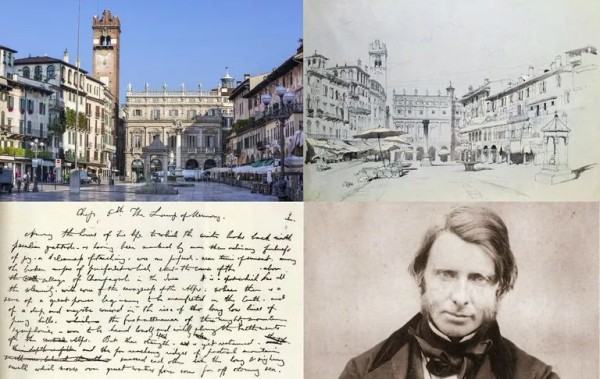

这便是时下的大众对于旅游和景点之美最 “现实” 的表达。似乎大家都是如此,久而久之也便不觉得有什么不对的了。然而,阿兰·德波顿在这里,带着被英国人称为 “美的使者” 达 50 年之久的约翰·罗斯金 John Ruskin(1819-1900)结结实实的给我们上了一堂有关 “如何拥有美景” 的课程。

罗斯金 | 网络

罗斯金总结了 5 条关于美的结论:

1、Beauty was the result of a number of complex factors that affected the mind both psychologically and visually.2、Humans had an innate tendency to respond to beauty and to desire to possess it.3、There were many lower expressions of this desire for possession (including, as we have seen, buying souvenirs and carpets, carving one's name on a pillar and taking photographs).4、There was only one way to possess beauty properly, and that was by understanding it, by making oneself conscious of the factors (psychological and visual) responsible for it.5、The most effective means of pursuing this conscious understanding was by attempting to describe beautiful places through art, by writing about or drawing them, irrespective of whether one happened to have any talent for doing so.

John Ruskin | 网络

首先,美是由许多复杂因素组合而成,对我们的心理和视觉都会产生不同的冲击;而我们与生俱来的本能,就是对美作出反应并且渴望拥有它。这份渴望最初级的表现在于,我们会忍不住在旅游景点买纪念品,拍照,甚至还有部分人会想着刻上 “到此一游” 的痕迹……但事实上,想要正确地拥有美,只有一种方式:通过理解美,让我们敏感于那些构成美的因素(心理上的和视觉上的),从而达到对美的真正拥有。

我们可以尝试通过艺术,通过书写或绘画来描绘这份美景,纵然那些令人陶醉的景致常会让我们意识到语言的匮乏,但只要我们足够积极去琢磨,追问自己足够多的问题,尽可能细致精准地分析我们的所见和所感,我们就有可能收获关于美的最深刻的记忆。

而相较于书写,罗斯金更希望大家尝试绘画,因为绘画可以让人更好的去观察:不是走马观花地看,而是关注。

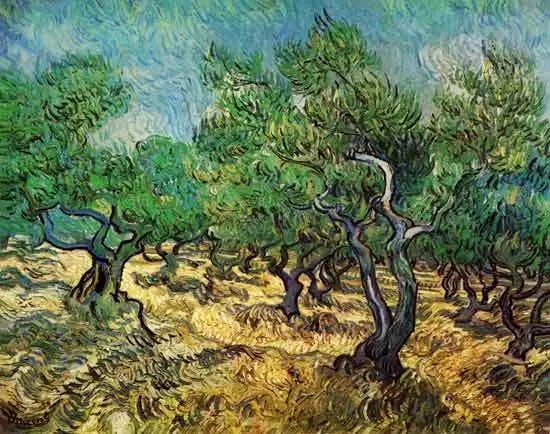

想起书中提到的梵·高对柏树的观察,他于1888年2月底来到普罗旺斯最繁华的小镇阿尔勒,一直待到1889年5月,短短的15个月里,创作了大约 200 幅油画,100 幅素描,还写了 200 封信,据说这大抵要算得上他最多产的时期了。

梵·高,《橄榄园》,1889 年 | 网络

Look at the sky of Provence, redraw your notion of wheat, do justice to olive trees.梵高画中的橄榄树、柏树和麦田,刷新了阿兰·德波顿对于它们原先的 “无感” 印象,深刻意识到了 “视觉艺术” 对于提升个人欣赏风景的能力的重要性。

现实中的 “柏树” vs. 文森特·梵高,《柏树》,1889年 | 网络

现实中的柏树是那样的不起眼,但是经由梵高的眼睛,他观察到了柏树那不为人注意的在风中似火焰般的形态,是那样摇曳生姿。

何以我们就感悟不到这份美丽呢?

那是因为--

描画一棵树至少也得投入 10 分钟敏锐的专注,而最好看的树也很少能让过路人驻足 1 分钟。仔细想想,还真是这个道理。现在的各种先进技术,去哪儿坐趟飞机,最远不过十几个小时就能到;而不论多漂亮的景色,几张照片,我们就以为留住了这份美好。但事实上,恰恰是这份自以为是模糊了我们对美的真正欣赏能力。

当然,这里不提倡的照片,指的是那些不假思索的 “游客照”,而不是带有艺术创作的摄影照。

我一直记得当年上摄影课时,曾一度纠结于 “拍照” 和 “摄影” 这两个概念。我坚持不懈地和教授争辩着,我觉得拍照就是得真实的反映眼睛所看到的一切,倘若借助后期的技术处理,岂不是有违真实么?……彼时的争论未能改变我的想法,但教授循循善诱的说理却一直留在我心上…...

及至多年后的某天,我才恍然有所悟,拍照不过是机械的刻录眼前之所见,唯有摄影才是艺术,借助各种构图、光影技巧,以及后期的技术处理,最为恰当的留住并凸显美的本质。一如绘画,如实的描绘不过是重复 “拍照” 的功能,唯有用心去揣摩才能感受常人所不能见的美。

所以,下一次,当我们有机会在路上时,请记得:真正珍贵的东西是所思和所见,而不是 “到此一游”。

The really precious things are thought and sight, not pace.

John Ruskin | 网络

-- END --

本文,旅行的艺术,艺术的旅行,首发于楚汐の微信公众号:遇见楚汐(yjchuxi),欢迎关注订阅。

网址:旅行的艺术,艺术的旅行 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/904377

相关内容

用一场艺术旅行,读懂“旅行的艺术”《旅行的艺术》

旅行的艺术

读《旅行的艺术》

阅读《旅行的艺术...

旅行中的绘画艺术

《旅行的艺术》读后感

旅行的艺术的书评 (744)

德波顿|旅行的艺术

旅行的艺术即是生活的艺术