中国儿童中心 视点瞭望 夏胜国:儿童友好的通学路径设计

景观美化中的安全考量和儿童友好设计 #生活技巧# #园艺技巧# #景观美化#

写在前面

儿童友好的通学路径及空间是儿童接触社会和自然的重要场所,打造安全、趣味的通学路径是缓解通学出行时段交通拥堵、培养儿童独立意识和社交能力的有效途径。从儿童的高度和视角探讨通学步道和空间环境设计,通过梳理儿童通学出行特征和通学活动特征,明确了步行方式在小学阶段儿童通学出行中的重要性,并总结了儿童友好的通学路径设计的基本诉求,即安全、健康、舒适、便捷、趣味。提出通学路径的设计流程和重点内容,探讨通学路径的识别与选择、步道连续性设计、交通节点改造以及各类要素设计的原则和方法。最后,以昆山市中华园小学通学步道设计为例,详细阐述设计方法中各个环节的实践应用。

夏胜国

江苏省规划设计集团有限公司 高级工程师

儿童通学问题的提出

中国城市中家长接送义务教育阶段的儿童上下学已经成为社会的普遍现象。以苏州工业园区学校为例[1],家长接送小学生上下学的比例高达80%以上,甚至超过90%。这种典型的“中国式接孩子”现象,造成相当一部分儿童缺乏独立上下学的生活经历。同时,大量家长在通学时段集聚在学校门口,机动车、非机动车随意停放,造成学校周边道路交通拥堵、秩序混乱,成为城市交通拥堵普遍且重要的因素。中国城市普遍不友好的儿童出行环境不仅为家长、儿童生活带来不便,也制约着儿童运动能力、自主性等身体和心理素质的健康发展。

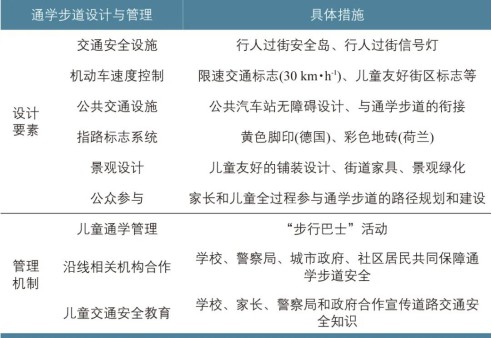

随着儿童友好型城市和社区的概念越来越受到重视,为所有年龄段儿童创造安全的空间和环境,让儿童能够独立、安全地在街道上行走成为城市和街区建设中的重要目标。其中,通学步道在国外城市得到了重视和发展。例如,荷兰代尔夫特实施“儿童安全计划”(Children Safer in Delft)[2];英国伦敦实施“步行巴士”项目(Walking School Bus);日本在21世纪初要求将通学步道列入《全国道路中期规划草案》(道路の中期计画(素案)のポイソト);美国在《学生步行安全手册》(A Guidebook for Student Pedestrian Safety)中列出了通学步道的设计步骤[3];德国通过一系列保障通学交通环境安全的活动、交通教育与培训等措施,使得儿童逐渐采用环保的交通方式独立上学[4](见表1)。

表1 国外城市通学步道设计与管理主要措施

中国尚没有通学步道的官方概念或公认定义,关于儿童通学空间的设计规范也不成体系,对儿童通学的研究多集中于学龄儿童通学出行行为特征分析[5-6]、中小学校周边交通环境整治[7-8]和通学步道安全环境评估[9-10]等方面,虽然从出行行为、环境整治、交通组织等单一方面考虑了儿童的通学问题,但是没有系统梳理通学路径设计的原则、流程和要素。本文在既有研究的基础上,结合中国城市、社区和街道的实际情况,以小学阶段的儿童为主要服务对象,对以步行功能为主的儿童友好通学路径的设计进行探索和实践。

中小学生通学出行特征

1学校服务范围

根据《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)的要求,初中和小学的覆盖半径分别为1 000 m和500 m,属于自然资源部发布的《社区生活圈规划技术指南》(TD/T 1062—2021)中15分钟层级生活圈。学校与居住区之间的距离符合步行和骑行的优势距离。

2接送模式与通学方式结构

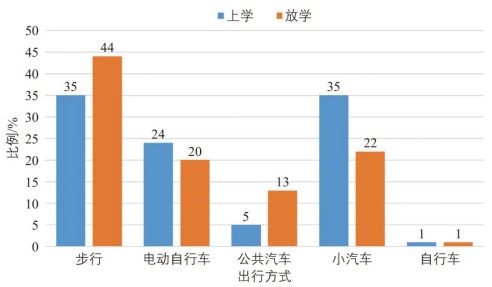

根据对苏州工业园区小学学生家长接送情况的调研[1],由低年级到高年级,接送比例逐渐降低。低年级(一、二年级)基本为100%接送,高年级(五、六年级)接送比例也超过70%,整个小学的平均接送比例超过90%。在非接送通学中(学生独自上学),步行方式占95%以上;在家长接送的小学通学中,步行、小汽车、非机动车(包括电动自行车和自行车)的接送比例较高,上学、放学分别为35%和44%,35%和22%,25%和21%(见图1)。可以看出,在家长接送的通学方式中,除了小汽车之外,步行和非机动车也占较大比例。在出行时耗上,小学生的平均上学时耗为12.6 min,其中10 min以内的比例超过40%,大部分都属于“15分钟生活圈”的出行范畴。

图1 苏州工业园区由家长接送的小学生通学出行方式分布

资料来源:文献[1]。

通学路径设计需求

1儿童通学活动特征

1)认知特性。

根据德国儿童心理学创始人普莱尔(William Thierry. Preyer)在著作《儿童心理》(The Mind of the Child)中的描述,7~12岁儿童初步具备了逻辑推理能力,但是对于抽象的事物仍然难以理解。儿童在步行时,其视域的水平视野范围大概只有60°,纵向视野更小,通常只有40°,因而往往只能注意到眼前的事物,而对远景缺乏反应[11]。

2)心理特性。

儿童普遍对事物充满好奇,喜欢冒险,总是喜欢隐蔽、不规则、与众不同的空间体验,更喜欢处于自然的环境中。儿童通常还具有聚集性,经常三五成群的进行活动。

3)行为特性。

儿童活动轨迹具有不确定性。根据既有的相关研究,儿童通学路径上经常会产生追逐打闹、边走边玩、停留交谈、逗留观察植物、购物以及边缘空间探索等游戏行为。

聚焦儿童注意力难以高度集中、喜爱聚集和冒险、活动轨迹不确定的特征,将其作为设计的基本诉求,提高通学路径设计的针对性。

2通学路径设计基本诉求

1)安全性。

以儿童的视角综合考虑各类因素的潜在威胁。在心理安全层面,注重通学路径的空间尺度,避免选择人烟稀少、采光差、两侧高楼林立的狭小空间,应选择绿化较好、行人较多、临街商业活跃的街道,营造安全的环境氛围[12]。在空间安全层面,注意儿童独特的活动特征,通学路径要有充足的空间、布置合理的安全设施和保障安全的铺装材质。

2)健康性。

通学路径尽量避免选择在机动车交通量大、噪声污染和尾气排放量大的交通性道路上,可以选择生活性道路或共享路①。有条件的通学路径在功能上可以考虑在成人监护下儿童骑行自行车或者滑板车的需求,提升路径的运动功能;考虑儿童亲近自然的天性,通学路径上宜布置多样性的绿化植物,形成符合儿童审美和兴趣的绿色景观。

3)舒适性。

与成人相比,儿童的行走速度较慢,更容易疲劳;考虑到中国国情,接送儿童的家长中有相当一部分为老年人,因此,通学路径比普通城市道路需要更舒适的步行环境、更多的休憩设施和空间。

4)便捷性。

通学路径应便捷地联系学校、居住小区出入口、餐饮商铺、口袋公园和公共交通车站,满足儿童在连续线性空间内的活动需求。路线设计简洁明了,通过无障碍设计、抬起式出入口(人行道在地块出入口的空间内保持和路段一致的高程和铺装)和抬升式人行横道(将人行横道抬高至与人行道高程相一致的水平)保持步行的连续性。

5)趣味性。

以通学路径为主线,整合沿线广场、绿地、建筑后退空间和公园等场所,形成内容丰富、充满特色的连续线性空间。在空间内设置可以互动的壁画、拼图、游戏设施和艺术品,将色彩、声学、镜子、阴影和灯光播放等元素整合到地面和建筑表面[12],塑造兼顾趣味性和科学性的小品和设施,鼓励儿童玩耍。

儿童通学活动特征及基本诉求见图2。

图2 儿童通学活动特征及基本诉求

通学路径设计方法

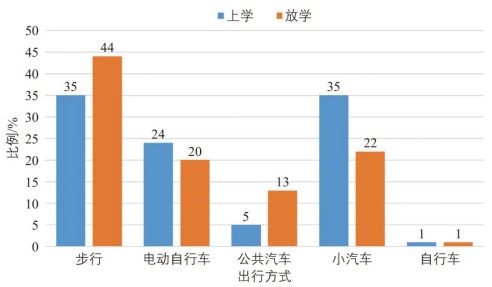

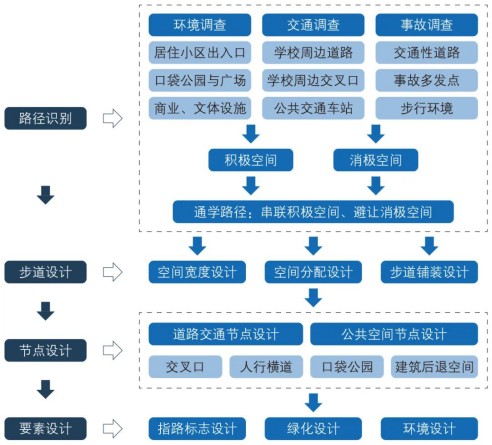

1设计流程

通学路径的设计一般涵盖路径识别、步道设计、节点设计和要素设计4个阶段(见图3):1)路径识别阶段重点分析现状学校周边的道路、公共空间、事故多发点等信息,家长和儿童以公众参与的形式共同制定通学路径;2)步道设计阶段,对通学步道内的空间、设施、铺装等内容进行设计,形成完整、连续的空间;3)节点设计阶段,重点对通学步道途经的道路交通节点和公共空间节点进行设计;4)要素设计阶段,对通学步道涉及的各类指路标志、绿化景观要素进行设计。

图3 通学路径设计流程

2路径识别

通过环境调查、交通调查和事故调查等,识别出一条安全、合理的通学路径。标注学校、居住小区主要出入口、公共汽车站、商业文化网点、口袋公园和广场等积极空间,以及交通性道路、事故多发点等消极空间,对学校周边的道路空间与环境进行分析。通过通学路径串联积极空间节点、避让消极空间节点,通道选择上优先选取人行道和建筑后退空间充足、有活跃沿街店铺的生活性道路和共享路。

3步道设计

步道是通学路径的主要载体,既要保障学生和家长自由通行,也要满足儿童交谈、玩耍和社交需求。

应确保步道通畅、连续、安全和可达。一条高品质的步道要有足够的宽度允许行人并排或分组行走,兼顾儿童追逐嬉戏的预留空间,避免狭小空间造成的意外伤害;在城市道路上,建议由人行道和建筑后退空间组成的步道宽度不低于2.5 m,共享路中的步道宽度不低于2.0 m。

利用道路设施带作为缓冲区,加强城市道路行人与非机动车、机动车与非机动车之间的隔离。可设置沿街灌木绿化或者隔离栏,防止儿童突然进入机动车道;灌木高度不超过1 m,避免影响机动车驾驶人视线。如果街道空间充足,设施带还可以结合行道树设置遮阴的休憩设施,为儿童和家长提供活动和社交场所。

步道空间在铺装材质上应注重防滑性。一方面要选择摩擦系数高的材质,另一方面要保持人行道和建筑后退空间在标高上的一致性,降低儿童追逐嬉戏时摔倒的可能性。

4节点设计

道路交通节点设计主要包括交叉口和人行横道设计。建议将局部人行道空间向机动车空间扩展(Parklet形式②)以减少过街穿越距离,缩减路缘石转弯半径;设置抬升式人行横道,起到降低车速、保障安全的作用。优化信号灯配时,尤其是学校周边的信号灯,以保证步行速度较慢的儿童和老人正常通过,同时过街等待时间尽量保持在40 s以内;过街等待时间超过40 s的人行横道,建议在附近设置座椅等休憩设施。

公共空间节点设计包括口袋公园、街头广场、设施带以及建筑周边紧邻地区,融入游戏性、教育性和互动性元素,促进儿童和成年人之间的互动。在学校出入口处提供空间充足的等候区,容纳等待接送的学生和家长,有条件的等候区可设置遮阳棚、座椅等休憩设施以提升舒适性。

5要素设计

使用视觉效果丰富、颜色鲜明、信息表达简明清晰的标志和地图,充分利用地面和建筑立面作为信息的物理载体,加强步行指路标志系统设计。考虑儿童的使用需求,标志设计应简单易懂、富有趣味,并且以儿童的身高和视野为标准。

绿化设计中植物选择要考虑儿童的身高和视野,考虑能吸引蝴蝶、鸟类等小动物的植物,增加植物标签和详细介绍标志牌,提升儿童观察大自然、向大自然学习的兴趣。

环境设计中考虑提供各种各样的街道光源,一方面要适应儿童的视野,提高安全性;另一方面要加入有趣味性的元素,如各种造型有趣的灯和互动光源。优先选择暖色调的街道照明,减少光污染和眩光,营造舒适的街道空间环境。

案例研究

1昆山中华园小学周边道路交通条件

昆山市中华园小学位于中华园街区内,学区对应的周边居住小区大部分分布在铁路河、中华园路、长江路和柏庐路围合的范围内,还包括柏庐路以西的部分小区(见图4)。学校所在的街区整体沿用的是传统大街区模式,街区间距多为400~500 m,道路间距较大,支路网密度明显不足,造成步行和非机动车出行可达性差、居民出行不便等问题。

图4 中华园小学周边居住小区分布及道路交通条件

资料来源:文献[13]。

现状连接中华北村、中华西村和中华东村的主要道路是一条宽约9 m的小区内部道路,沿该道路的出入口分布着小学、幼儿园、菜市场、社区中心以及商业网点等设施,居民通勤、通学和生活出行都需经过这条小区道路。现状道路空间多被两侧的停车占据,处于人车混行状态,步行、骑行环境较差,安全性、舒适性缺乏有效保障。

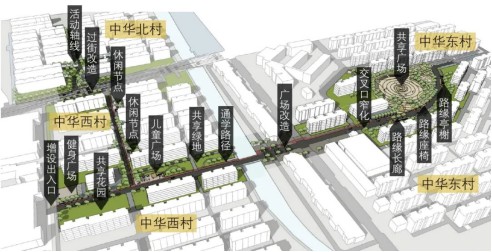

结合中华北村、中华西村和中华东村3个老旧小区综合整治的契机,利用小区既有的开放道路,打造一条“L形慢行共享路”(见图5,外来小汽车不可进入,行人、非机动车等可进入)。通过建设小区共享路,保障居民日常出行更加便捷、安全,有效提升街区非机动交通网络密度和交通连接度。共享路道路由行人、骑行者和私人小汽车共享使用,通过线形、铺装以及设施布局的设计体现行人优先的理念。

图5 中华园街区共享路总体设计

资料来源:文献[13]。

建设共享路、推行开放街区制、打开已建成的住区可能会引发居民对居住安全问题的担忧。对此,一方面通过社区的街区议事会平台和居民代表沟通宣传,使得共享路方案征得了绝大多数的居民同意;另一方面,完善住区安全管理政策机制。3个老旧小区之前没有物业公司,现由社区统一聘请物业公司,装配监控、报警系统,同时发挥社区基层组织的力量,加强住区的安全巡查监督,维护街区的秩序与安宁。

2通学路径识别

对小学周边街区内的道路、超市、公园等各类要素进行综合分析,按照通学路径选择的基本要求——避让交通性道路,以生活性道路和共享路为依托,串联街头公园、公共厕所、社区服务中心、超市等点状资源,连接各个居住小区的主入口,初步确定通学路径。然后,通过社区征求居民意见,形成最终的通学路径布局方案(见图6)。其中,依托3个居住小区的共享路建设通学步道,进一步提升了通学出行的便捷性和安全性。

图6 中华园小学通学路径布局

资料来源:文献[13]。

3通学步道设计

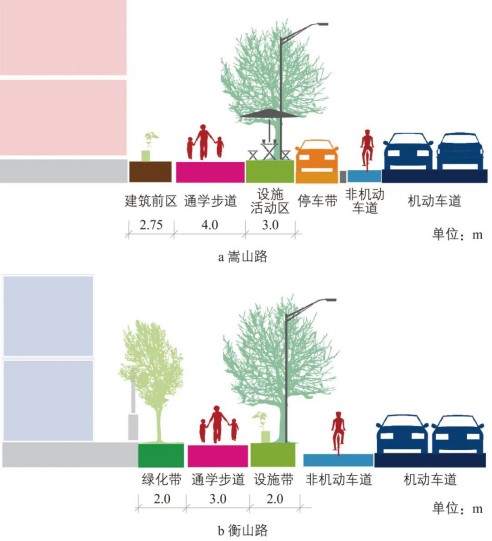

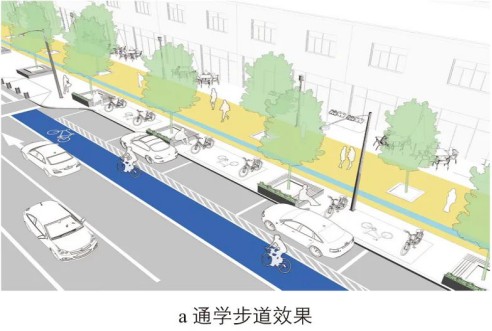

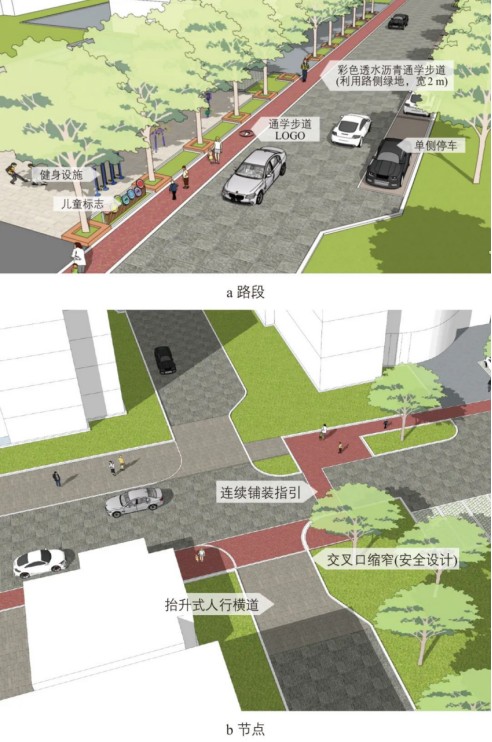

3.1依托生活性道路

利用嵩山路、衡山路等城市道路沿线建筑后退空间与街道步行空间施划通学步道,宽度为3~4 m(见图7)。通学步道与非机动车道之间设置设施带,在现有行道树的基础上,增加种植低矮灌木,放置座椅、垃圾箱、非机动车停车位等设施。在部分人流聚集的街道空间节点进行深化设计,取消路内停车位,加宽设施带,形成活动区;进行小微空间设计,为儿童和老人提供休憩和交谈的公共空间(见图8)。

图7 依托城市街道空间的通学路径横断面设计

资料来源:文献[13]。

图8 依托生活性道路的通学步道设计

资料来源:文献[13]。

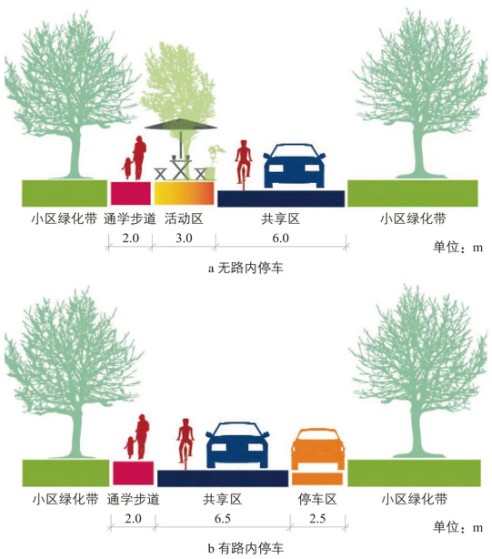

3.2依托共享路

依托中华西村、中华东村等开放社区设置共享路,对原有简单、消极的交通空间进行环境重塑,取消部分停车位,施划2 m宽的通学步道(见图9)。考虑儿童步行的安全性要求,通学步道与共享车道在空间上高差分离,与途经的儿童游憩区、居民休闲区共同构成优质的共享空间。

图9 依托共享路的通学步道横断面设计

资料来源:文献[13]。

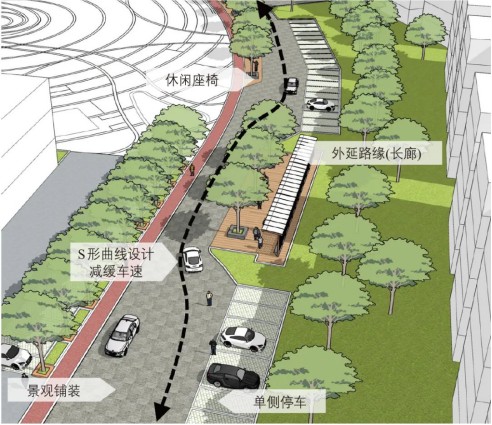

结合共享路沿线资源条件,在满足消防要求的前提下,利用可移动花箱、景观树丛、艺术雕塑、组合座椅对共享路进行S形曲线化设计(见图10)。路面铺装采用生动活泼的个性图案,进一步降低车速,提升共享空间的活力氛围,保障步行安全;同时,对出入口进行窄化处理,缩小路缘石转弯半径,增设抬升式人行横道,从而营造街区行人、骑行者和机动车驾驶人共同使用的街道公共空间(见图11)。

图10 共享路局部线形曲线化设计

资料来源:文献[13]。

图11 依托共享路的通学步道设计

资料来源:文献[13]。

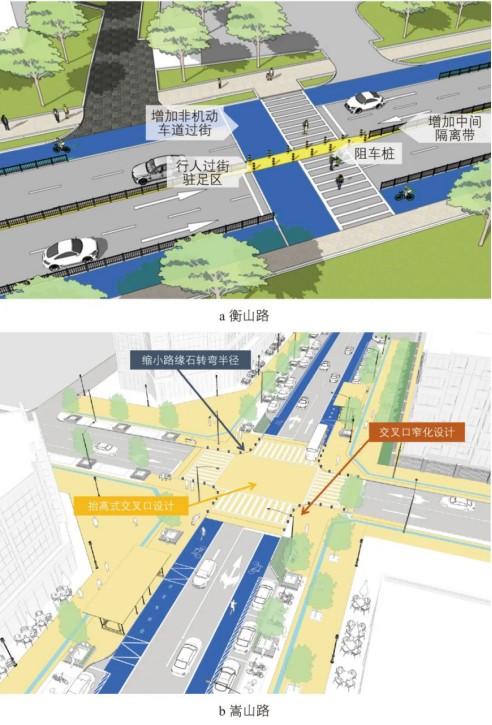

4重要节点设计

对通学路径与城市道路的交通节点进行精细化设计,保障儿童过街安全。通学路径需要穿越衡山路的行人过街节点,通过局部压缩机动车道宽度来增设过街安全岛,同时设置阻车桩,保障儿童过街安全。将通学路径穿越嵩山路的交叉口设计成抬高式交叉口,整个交叉口的标高与人行道平齐,并且缩小交叉口路缘石转弯半径,进行交叉口窄化设计,进一步缩短过街距离(见图12)。

图12 通学路径交通节点设计

资料来源:文献[13]。

结合通学路径沿线的小微空间,综合考虑周边居民以及儿童和学生的特殊需求进行优化设计,布局小型游乐设施与特色休闲座椅,为儿童及家长提供舒适的共享休憩空间(见图13)。

图13 通学路径途经的小微公共空间设计

资料来源:文献[13]。

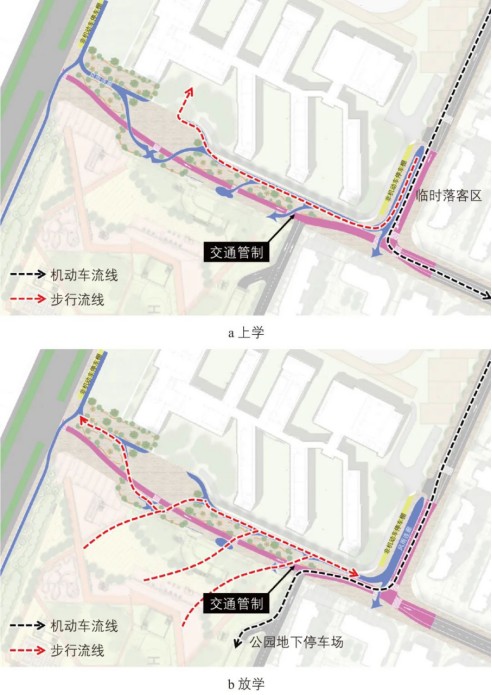

对学校门前空间进行重构。将学校门前支路改造为共享路,限制机动车路权;扩大步行区与活动区,建设风雨连廊和家长等候区;在学校北侧支路设置临时停车区,方便乘坐机动车上学的学生下车(见图14)。

图14 学校门前公共空间设计

在学校门前空间实施致力于实现人车零冲突的交通组织。上下学期间,门前共享路禁止社会车辆驶入。送学生上学时,学生直接在北侧支路落客区下车,沿风雨连廊至学校,机动车直接左转离开;放学时,家长利用周边公园的地下公共停车场停车,之后步行至等候区(见图15)。

图15 学校门前空间机动车接送交通组织

5要素设计与管理

中华园小学通学步道沿线采用彩色斑马线、地面彩绘标志等趣味元素,设计了“彩色小脚印”作为通学步道的地面指路标志,增强通学步道的标识性和趣味性(见图16)。借鉴深圳福海街道对“步行巴士”的实践经验,招募家长和社区志愿者,结合居住小区分布和通学路径规划,设计3~5条步行巴士线路,提升学生步行上下学的积极性和安全性。

图16 中华园小学通学路径彩色指引标志

资料来源:文献[13]。

写在最后

创建以儿童友好为目标的社区,构建通学路径、优化空间环境,保障儿童健康、安全通学,不仅有利于儿童的幸福成长,也有利于社会和城市的发展。本文探索了通学路径在空间设计和品质塑造中的主要环节和重点内容。解决儿童通学难的问题,不仅与物质空间环境设计有关,还与多部门的协调机制、时空资源分配、交通组织与管理、全社会绿色出行的激励政策等诸多因素有关。未来还要进一步关注实施和管理机制的创新,对鼓励使用步行和非机动车上下学、限制小汽车接送、鼓励定制公交服务上下学和制定邻里守望的通学路径安全机制等政策进行深化研究,切实地将儿童友好的目标落实到城市建设的各个方面。

《城市交通》网络首发文章

DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2022.0019

作者:夏胜国,周晓,吴泽宇

注释:

① 共享路指不采用传统的人车分流措施,取消路缘石高差、对路面进行全铺装,由行人、非机动车和机动车共享的街道空间。

② Parklet是美国首先提出的一种“微公园”概念,是由人行道向路内停车位延伸的部分所形成的公共空间,可设计为永久性固定设施,也可以设计成临时、季节性的设施。

参考文献:

[1] 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司. 深圳苏州工业园区综合交通出行特征分析研究[R]. 苏州:苏州工业园区管委会,2020.

[2] 曾鹏,蔡良娃. 儿童友好城市理念下安全街区与出行路径研究:以荷兰为例[J]. 城市规划,2018,42(11):103-110.

ZENG P, CAI L W. Safe block and children's travel route (kindlint) planning under the concept of child-friendly city: a case study of Holland[J]. City planning review, 2018, 42(11): 103-110.

[3] 李卉. 基于使用者行为模式的广州小学通学道设计研究[D]. 广州:华南理工大学,2015.

LI H. Research on the design of way to elementary school base on user behaviour pattern in Guangzhou[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2015.

[4] 刘涟涟,陈飞,蔡军. 德国促进儿童独立上学的城市交通规划与教育[J]. 城市交通,2020,18(2):17-29.

LIU L L, CHEN F, CAI J. Germany's urban transportation planning and education for promoting children going to school independently[J]. Urban transport of China, 2020, 18(2):17-29.

[5] 高悦尔,陈小鸿,李佳,等. 中小城市义务教育阶段学生上下学出行特征研究[J]. 长安大学学报(社会科学版),2016,18(3):104-108.

GAO Y E, CHEN X H, LI J, et al. Research on students' school trip characteristics in compulsory education stage in small and medium-sized cities[J]. Journal of Chang'an university (social science edition), 2016, 18(3): 104-108.

[6] 汤优,张蕊,杨静,等. 北京市学龄儿童通学出行行为特征分析[J]. 交通工程,2017,17(2):53-67.

TANG Y, ZHANG R, YANG J, et al. A study of travel patterns of the school-age children in Beijing[J]. Journal of transportation engineering, 2017, 17(2): 53-67.

[7] 费晨仪,姜洋,赵旭阳,等. 中小学校周边交通环境整治:以北京市副中心两所学校为例[J]. 城市交通,2020,18(2):37-45.

FEI C Y, JIANG Y, ZHAO X Y, et al. Traffic environment improvement around primary and middle schools: a case study of two schools in Beijing sub-center[J]. Urban transport of China, 2020, 18(2): 37-45.

[8] 陆化普,张永波,王芳. 中小学周边交通拥堵对策与通学路系统规划设计研究[J]. 城市发展研究,2014,21(5):91-95.

LU H P, ZHANG Y B,WANG F. A study on traffic congestion countermeasures and going on school road design method for primary and middle school[J]. Urban development studies, 2014, 21(5): 91-95.

[9] 韩治远,费晨仪,陈宇琳,等. 基于新技术手段的通学路交通环境安全性评估:以北京市为例[J]. 城市交通,2020,18(2):58-66.

HAN Z Y, FEI C Y, CHEN Y L, et al. Safety environment assessment of school route with new technologies: a case study of Beijing[J]. Urban transport of China, 2020, 18(2): 58-66.

[10] 武凤文,陈明远. 儿童健康安全视角下的步行通学道评测与优化策略[J]. 城市发展研究,2020,27(7):20-27.

WU F W, CHEN M Y. The evaluation and improvement strategy of the way to elementary school from the perspective of children[J]. Urban development studies, 2020, 27(7): 20-27.

[11] 张渡也. 儿童友好型社区公共空间设计研究[D]. 深圳:深圳大学,2019.

[12] National Association of City Transportation Officials (NACTO). Designing streets for kids[R/OL]. USA: NACTO, 2020[2021-08-11]. https://nacto.org/publication/designing-streets-for-kids/.

[13] 江苏省城市规划设计研究院. 昆山市中华园省级宜居示范街区设计[R]. 昆山:昆山市住房和城乡建设局,2019.

文章来源:城市交通

网址:中国儿童中心 视点瞭望 夏胜国:儿童友好的通学路径设计 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/910416

相关内容

中国儿童中心 儿童友好 儿童友好成长空间的“中国范式”这样打造高质量推进儿童友好城市建设 探索儿童友好“广东路径” 打造特色民生幸福标杆

儿童友好型学径空间特性分析与设计策略研究.docx

北京·“蜜糖国”儿童成长中心设计 / 未WAY Studio

市妇女儿童活动中心打造儿童友好“三好生”

中国交通报:城市交通适儿化 同心童行护成长

基于儿童友好理念的城市公共景观设计亮点

中国儿童中心 教育资讯 《儿童蓝皮书:中国儿童发展报告(2019)——儿童校外生活状况》在京发布

儿童友好型幼儿园改造设计——室内空间改造设计

基于儿童友好型理论下的燕山社区公园——儿童娱乐园区设计