旧衣物材料再设计实践探索

旧衣物再利用的创意设计 #生活乐趣# #日常生活乐趣# #环保生活实践# #环保教育资料#

于新颖

摘要:文章从旧衣物材料的设计语言探索出发,以材料的怀旧心理和生活情感为视觉心理基础,将旧衣物侧壁独特的质感和肌理作为意境表达的元素,经过一系列视觉语言的转化和重构,借助隐喻、象征、抽象的艺术创作手法,探索以“意境”为代表的中国传统美学概念在当代旧衣物材料设计中的观念转化与创新应用。

关键词:旧衣物材料再设计 意境 意象 隐喻 象征

中图分类号:TB47

文献标识码:A

文章编号:1003-0069 (2020) 12-0098-03

一、旧衣物材料再设计的缘起

当下,随着人们生活水平的提升,面临废弃的旧衣物越来越多,据中国工程院发布的报告估计,“十二五”期间,我国废旧纺织品累计产生量达1.4亿吨,但目前回收利用率不足10%,它们给环境造成了巨大压力。中国工程院“废旧化纤纺织品资源再生循环技术发展战略研究”项目秘书长、东华大学材料学院王华平教授说:“目前,旧衣服大多被填埋或者焚烧。但旧衣服很难降解,填埋会长期占用大量的土地资源;低温燃烧又容易产生二噁英(无色无味、毒性严重的脂溶性物质),高温焚烧则会产生氮氧化合物等大气污染物。”

目前,对于旧衣物材料的研究,更多的还是延续“变废为宝”的设计思路或者情感的怀旧模式。其实,旧衣物材料有更大的审美创造价值和丰富的精神内涵,其独特柔软的质感,源自于过往人们的日常生活,不仅饱含怀旧情怀,更能和人们个体本真的思想情感发生作用。同时,旧衣物本身具有独特的时间性特征,与文化、文脉密切关联。旧衣物材料有值得深挖的潜力,将其转化成艺术装置或陈设品设计,能够提升公众的日常性知觉和集体审美意识。不但促进旧衣物再循环,消解环境压力,更能成为个体和社会审美观念建构的重要载体。

旧衣物材料来源于人们过往的生活中,携带着使用者个人的经历或集体的记忆,具有怀旧属性,这种属性一方面令旧衣物材料本身成为承载记忆与故事的非常坚实厚重的母体;同时,将旧衣物材料经过解构,抽离掉旧衣物的三维实体状态,可以看到旧衣物“侧壁”虽然很薄,却隐含着很强的“锋利性”,这种锋利不仅是视觉的,更是思想的,能在“旧”的语境中散发出“新”的意味。

圖l是笔者的旧衣物材料设计作品——《海景之—》,材料来源于笔者和家人日常穿过的旧牛仔衣裤,在设计的过程中,回忆起自己和家人们曾经穿着它们工作、生活的情景,衣物一点点被磨破,时间一点点溶解到衣物中,感动于材料渐渐与情感相融。同时,在对牛仔裤进行解构的过程中,需要将旧布料从一片片剪成细细的线条,就会露出布内里藏着的纤维毛边,白白的如须一般的短线,轻轻地用手抚触,仿佛触碰到时光老人的胡须,内心产生一种强烈震颤。

二、旧衣物材料再设计语言的新意象塑造

(一)隐喻重构

人类的思维是具有隐喻特征的,隐喻是人类长期生活经验、审美经验的反映与体现,通过形象的联想和想象起作用。 在认知语言学(cognitive Iingu.stics)中,喻体被成为“始源域”(source domain),而本体则被称为“目标域”(target domain)。隐喻的认知力量就在于将“始源域”的图示结构映射到“目标域”上,使人们从“始源域”的图式结构中获取对“目标域”更清晰的认识。所以认知语言学认为隐喻不但是一种修辞手段,而且还是一种思维方式,它普遍存在于人们的各种认知活动中。[1]这一点也能进一步解释隐喻也是艺术家、设计师们表达思想的有力途径的原因,因为隐喻的本体与喻体之间存在一种相合的关系,艺术家、设计师们可以通过这种关系,运用视觉形象呈现出“目标域”的相同的“图示结构”,人们就能从带有生动视觉形象的喻体中认识到复杂、抽象的主体内容。因此,喻体的形象越明晰、强烈、优化,与主体的特征越是相似、相合,就越能映射出“主体”的内容。

对于喻体的塑造,关键是设计师心中“意象1”与喻体的造型、肌理、质感相契合,需要一遍遍推敲、锤炼、去掉与主体无关的细节,循序渐进地进行细节塑造,成为造型、质感、肌理、色彩融合的有意味的意象实体。

隐喻的关键在于本体和喻体之间的关系,而“意象”是二者搭建起的想象的桥梁,与人们生活中的经验结合,能够产生丰富的联想。这个桥梁,具有多样性,可能是源自视觉的,也可能是听觉的、嗅觉的、味觉的、触觉的等。在这里,更多的是与旧衣物材料的质感、色彩、造型等因素相关,共属于设计师和观者。

不同的个体生活经验、性格、成长背景等都是存在差异的,但又共处于同一时代中,因此,对于作品的感受既有个性的,也有共性的,因此,对作品的解读具多义性,同时又能引起人们的共鸣。

在图2《海景之二》作品中,选择旧牛仔衣裤作为作品表达的媒介,因为旧牛仔材质粗粝,厚实,具有其他衣料所不具备的沧桑力量。牛仔布料本身比较厚实,被解构后,质感上会发生变化,很多或短或长的“须”滋出线的母体之外,这种“须”的存在,加剧作品“沧桑”的肌理意象,使牛仔衣物材料有欲言又止的情绪,结合牛仔布料解构而出的线条呈现出的有动态感的意象,暗黑的水面之下充满复杂涌动的力量,这种强烈的意象隐喻我们生活当中某个时间、空间中人所感受到的压抑的生命存在状态,引发观者属于自身的很多联想与想象,产生共鸣。

整件作品的色彩基调,也发生着由黑到黑灰再到灰绿的调子具有层次感的变化,这种色彩完全来自于旧牛仔材料本身,朴素沉着,和作品主题情感表达的调子一致。

对于设计师而言,作品创作的整个过程,都是实验性的。从整体到细节,观照“境”与“意”的关系,每一个细节,每一条线的侧壁造型,不同色彩之间的变换,都需要不停地实验,在“境”中沉浸,寻找心中的“意象”,这个意象是隐匿于生活中的,可以附着在旧衣物材料设计作品中,被设计师不断调整,直到作品所呈现的意象和心中的意象契合为止。

(二)象征重构

象征是人类文化的一种信息传递方式,它通过采取类比联想的思维方式,以某些客观存在或想象中的外在事物以及其他可感知到的东西,来反映特定社会人们的观念意识、心理状态、抽象概念和各种社会文化现象。[2]象征在文化中占有十分重要的地位,西方不少学者甚至认为文化就是象征和意义的体系,人是使用象征符号的动物。

象征一般都用来表现某种抽象的概念或思想感情,它是通过某一具体形象表现出一种更为深远的含意。根据事物之间的某种联系,借助某人某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。象征包括象征体和本体两个方面,象征体和本体之间必须要有内在联系,这种联系依靠“意象”建立,从一事物想到与之有一定联系的别的事物,也就是从本体想到象征体的相似点、相近点,从而使抽象的思想、意义、概念形象化、具体化。

绝大部分的象征符号都反映了群体的价值取向和心理状态。图3《大鱼》这件作品的灵感源自庄子的《逍遥游》,材料选择的是笔者和女儿的旧衣物。海面中露出的巨大的尾鳍让人联想到“大鱼”的形象,在中国传统文化中有鲲鹏的典故,笔者以此象征少年和少年时心中的梦想,它是每个人都曾经有过的,虽然看不见,但它一直暗藏在生活中,闪烁在每个人的心里。“大鱼”作为象征体,造型与象征符号有很大的关联。“大鱼”在每个国人心中具有象征符号的意味,作品中象征体的呈现正是以此为基础,经过材料质感的、造型的、色彩的转译后才出现的,它并不是真实的鱼的形象。作品中呈现出的仅仅是露出水面的巨大的尾鳍,尾鳍上有美丽的花朵纹样装饰,暗示梦想的美好,进一步点明主题,使得大鱼的形象便更加细腻,含蓄、委婉。

象征体只有在一定的时空条件下才具有象征意义。作品作为象征体,根植于中国传统文化中大鱼的象征符号,象征体背后的文化关联性、历史关联性很深厚,往往是多年积淀而成的,这使得本体观念变得更加有力量。

同样,海水的意象也是经过多层艺术地转译,非平铺直叙地呈现,通过不同颜色、不同质感的旧衣物材料解构并置而成,有棉的,有纱的,在作品的中下部,笔者选取以柔软的纯棉旧内衣材料为主进行设计表达,对这种材料侧壁的质感进行细节的翻卷造型设计,非常柔和,更好地烘托出宁静的氛围。

在色彩的设计上,有冷灰色调的,有暖灰色调的,在明度的對比上,由强至弱,象征生活之海的丰富与深沉。作品当中,旧衣物的侧壁流露出来的质感,柔软,丰富、颜色柔和,形态各异,从不同角度诠释出海的性格。

(三)抽象重构

抽象是指从具体事物抽出、概况出它们共同的方面、本质属性与关系等,而将个别的、非本质的方面、属性与关系舍弃的思维过程。[3]抽象是一个“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的过程。抽象思维是人类思维的核心形态。

在图4《海景之四》作品中主要是运用抽象重构的设计手法对旧衣物材料进行深海中“光”的塑造,笔者通过将“布”解构成的“线”的叠加与涌动的状态,慢慢地靠近心中曾经出现过的静寂的“海”的样子,再通过明度的关系,由浅到深,明度越来越暗,至深处后,将黑色的牛仔裤经过解构出现白色仿佛带有光亮感的毛边向下延伸,使其夹杂在纯黑侧壁的材料中,白色充满质感的毛边给这片漆黑的深海带来了一种若隐若现的光芒,通过旧的黑色牛仔裤和旧的棉麻质感的衣物共同构成,两种材质侧切面明与暗的强烈对比,将“光”的质感展示出来。光的质感隐喻着生活中困顿之处的希望之光。

抽象重构是对设计作品一遍遍提纯的过程,最终获得本真的感受,生发出一种新的意境状态。通过旧衣物材料的解构,将旧衣物原生的语境碎片化,将与主题相关的碎片进行重构,在这样的抽象过程中,作品的形态渐渐接近设计师想要表达的思想,作品的意象也渐渐清晰。

意象表达是一个有机的系统。作品通过深海中“光”意象的抽象,最终的整体感觉会变得非常强烈,细节也会极其精致地与整体融为一体。整件作品采用黑色、米白色两种充满强烈对比的色彩,采用曲线造型,在旧衣物材料弯曲的运动之中,带给观者一种运动的力量,巨大的压力之下仍有希望的感觉,这种主体的情感,和作品中的仿佛水墨的节奏与韵律之间,相互作用,让观者有强烈的感受,这种感受中夹杂着“布”的温柔,夹杂着生活的光芒和温度。

在整件作品的创作中,在感性直觉深入引领伴有理性的指导,不断对作品的造型、色彩、材料进行抽离、组合、再抽离再组合,这种反复的抽离过程,使作品的纯度越来越高,最终到达“意境”的境界。抽象的过程,去掉了造型、色彩、质感中与主题无关的细节,避免因具体指向太过清晰,反而令作品意境弱化的问题。相反,抽离掉具体指向的形象,可以给观众更多的留白,可以给观者更多的“留白”,刺激他们去想象,从而收获更大的精神自由。

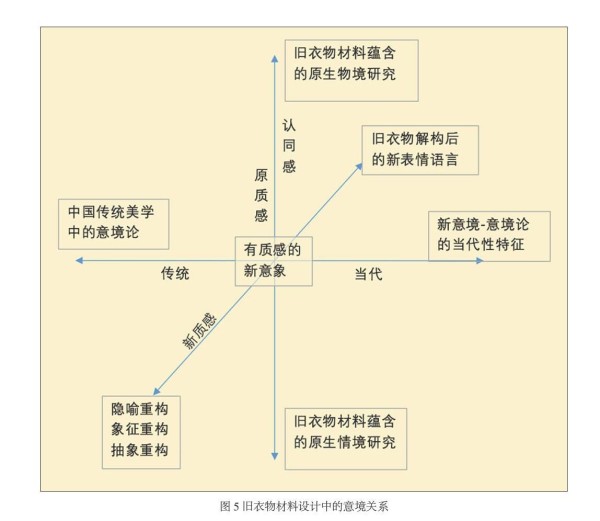

三、旧衣物材料再设计立足传统的意境实现与当代审美诉求

“滥觞于史前的象征主义艺术,形成中国人意象审美的萌芽,象形文字和表意文字的使用,使意象审美成为中国人审美的本质特征。意境是中国传统艺术的精华,是中国是智慧的结晶,意象思维与意象审美是意境传承的核心实质。”[4]有质感的新意象构建是旧衣物材料设计的核心内容,它融合了旧衣物原生物境、情境与后天解构而成的新质感语言,同时,它又承载了设计师们当代的情感、思想,延续了中国传统美学意境论的表达方式。

(一)有质感的“意象”构建

具有独特质感、触感的旧物材料语言相互作用而成的肌理意象,和生活中的情景同构,这里的意象不是西方古典主义的写实,也不完全是中国传统的“写意”,与当代的“抽象”审美有相似之处,但这种形式是源自于生活中的,进而激发出观者心中的“意”,更加主动、自由。

旧物材料原生的“境”的内涵与抽象带有侧壁质感的材料造型“意象”融合而成独特而抽象的当代视觉语言,呈现出一种内在的逻辑关系,和生活中的情感同构,引发人们的联想和想象。在语言方面,新意境的塑造,需要一种精确的逻辑,无论在造型、色彩、材料的选择上,更重要的是它们之间的组合关系是一种有意味的,能激活观者联想与想象的,这就需要转译过程的准确性。

猜你喜欢

网址:旧衣物材料再设计实践探索 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/913959

相关内容

教学让废旧材料在幼儿园教育教学中旧而不废的实践探索小学综合实践四年级《旧衣新貌》 教学设计

【探索】旧衣的花样翻新,解锁你的个性设计~

废旧物品再生设计应用与艺术表现探索

废旧物品升级利用再设计的探索与实践

探索旧衣新生,阿迪达斯加速可持续发展

苏州达非环保:实践探索旧鞋回收

废弃材料再生利用 设计师们的最新探索

《面料再造设计》课件

2021年度居家环境中旧物的再设计探讨设计