禅修的“副作用”:涅槃=人格解体么?

茶道中的‘四谛’——苦、空、无常、涅槃,是对人生哲理的体现 #生活知识# #生活智慧# #茶道#

本篇文章阅读前建议先看知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/58757404

人格解体究竟是不是病?

先说结论:是不是病,取决于怎么定义“病”。

人格解体的特征是自我关注增强,对自身的肢体运动,所思所想等各方面都会产生细致入微的关注,但感到自我和世界不真实,好像自己和世界之间隔着一个玻璃罩子一样,无法身临其境参与其中。除此之外还有其他的特征,看看知乎吧,我这里就不列举了。

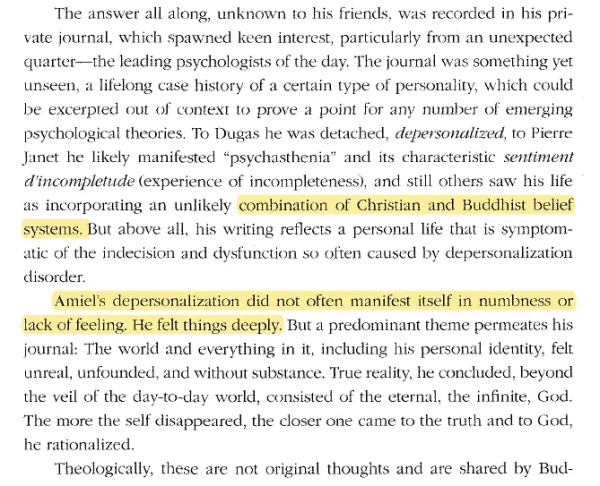

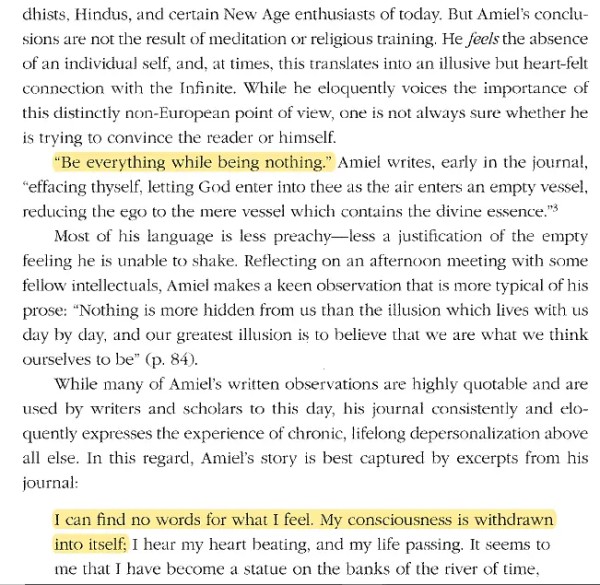

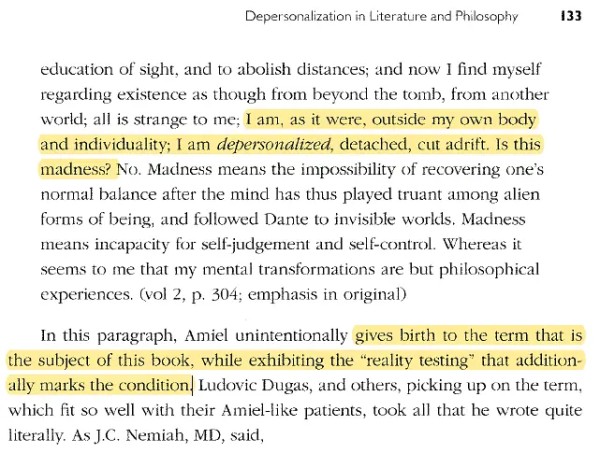

Depersonalization(人格解体)一词由瑞士作家、哲学家Henri Frederic Amiel 提出。在他的日记里,Amiel 对自己精神现象进行了细致入微的观察和剖析。

Henri Frederic Amiel (1821-1881)

Amiel 16岁就有人格解体的征兆,但他的生活没有任何障碍,思想行也和常人无异。他只是觉得人格解体很古怪,但又贴合自己的宗教信仰(Christian),总之,他和自己的“症状”相安无事处了很多年,有时也会觉得心累,但他否认人格解体=疯癫。此外,这种特异的精神现象反而成为了他哲学工作的灵感源泉。

以下是Amiel的日记摘录,我真的太懒了,不想翻译,自己看吧:

有一些人格解体经历者,先去看精神病医生,然后放弃西方的(精神)疾病模型,把这个体验融入到各种各样的的宗教信仰里,以此找回生活的平衡点。

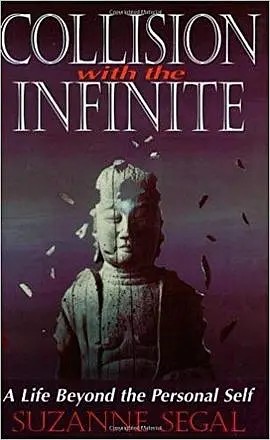

之前我写论文的时候偶然找到一本书,作者Segal怀孕后突然开始人格解体,她一开始的反应是吓坏了,不知道自己身上发生了什么事情。看了无数心理医生、精神病医生,无果。为了弄懂自己的症状还攻读心理的博士学位,依旧弄不明白。

后来Segal在美国的一所佛教寺院里找到了梦寐以求的答案,重新认识了自己的症状。

值得一提的是,她的生活能力没有受人格解体影响,佛教文献只是帮助它接纳这种状态,进而消除对这种精神状态的恐惧感。

这些都不是个例。

几十年前印度古鲁带着瑜伽冥想、中国移民带着气功(Qigong)进军欧美的时候,宗教引发的人格解体研究就零零星星出现了。当事人都或多或少经历了“文化苦旅”,从惊慌失措、苦不堪言到学会用异域文化重新解读+接受,都是这么一个过程。

当我们习惯了一种意识状态,被突然流放到另一种状态,换了谁都很难接受。Daniel Ingram将这种禅修引发的人格解体的状态称为acquired taste,和烟酒咖啡一样,靠后天的培养才能品鉴的精神状态。

人格解体对人体有危害么?如果症状起源于器质性病变——例如脑瘤,那么一定要去检查,去就医,其他情况下因为宗教实践或者没有特别原因而产生的解体基本无害。很多人可能不会同意这一点,会举出很多人因为人格解体而痛苦不堪的例子来反驳我。但是要看清楚,这是因为个体反应不适而导致的病理

综上所述,我认为人格解体是一种中立的精神现象,它的好与坏取决于经历者自己的判断。如果你对这个状态抵触心理太强,痛苦是无法避免的。有些人不愿意活在那种状态里,觉得生命应该有更多的参与感,而非抽离感。

这都是个人的抉择,和现象本身无关。

最后一部分再讲讲禅修引发的状态和人格解体的类似点在哪里把。

网址:禅修的“副作用”:涅槃=人格解体么? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/930427

相关内容

洪修平:人心,佛性与解脱——中国禅宗心性论探源固体废弃物“涅槃重生”,铸就绿色交通新典范

《心经》与生活禅 禅就是生活生活就是禅

《禅之道》:改变生活的七个优质习惯

生活禅的思想来源和现实意义

何谓参禅化缘 开光是怎么回事

本来无一物,何处惹尘埃!20句富有禅意诗句,顿悟之间涅槃重生

生活禅的思想渊源

王雷泉:禅的智慧与人生

中国禅学