《Building Stories》

'team building'理解为'team development' #生活技巧# #职场沟通技巧# #商务英语#

01.杜尚的盒子“博物馆”

“某种意义上,你现在可以以他‘现成品’艺术品价格的一小部分,买到杜尚(Duchamp)的79件作品。”

2018年,一位资深艺术品拍卖从业者这样说道,而他所介绍的艺术品,则是来自被称为“现代艺术守护神”的杜尚的《手提箱里的盒子》(Boîte-en-valise)。

《手提箱里的盒子》

《手提箱里的盒子》 就像这个名字所言,这就是一个长方形的手提箱,打开之后却像是一个“便携式博物馆”,它收录了杜尚79件艺术作品的“微缩版”复制品,包括他最为“臭名昭著”的争议作品——1917年,杜尚在一件从五金店中买到的陶瓷小便池上签了“R.Mutt”的假名,然后将其命名为《泉》。

《泉》在当年引起了轩然大波,甚至直到今天,关于杜尚的争议依然没有停止。但不可否认的是,杜尚的先锋性和实验性,对现代艺术的影响是极为深远的,尤其是对达达主义、超现实主义的生发和发展都起到了至关重要的作用。

杜尚最早提出“盒子”的概念是在1914年,他将一些作品的草稿和笔记进行复制,并将其装进一个盒子中,这是杜尚的第一件“盒子”作品。

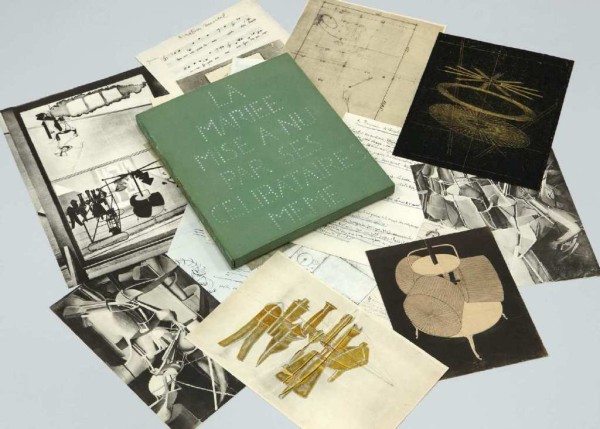

1934年,他又以自己的名作《大玻璃》(The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even)为基础“开发”了《绿盒子》(The Green Box),这一次他将艺术品复制品、撕碎的笔记、设计草图等统统装进了一个绿色的盒子中。

《绿盒子》

《绿盒子》 1935年,杜尚从纽约返回巴黎,开始着手设计他的“终极盒子”,即《手提箱里的盒子》——一个包含他之前所有作品复制品的“便携博物馆”。这些“盒子”最初被杜尚赠送给了朋友和赞助人,兼具了“礼品”和“推销品”的功能。

第二次世界大战爆发后,杜尚为了躲避战火再次从欧洲前往纽约,“便携式博物馆”也被他随身携带至北美。而在此后将近30年中,杜尚又多次对这件作品进行升级迭代(被以字母顺序从A到G标记为七个代际),这件“生平回顾式”的作品集合本身也成为极具杜尚标签的艺术品。

杜尚晚年回忆这件作品时这样说道,“我的目标不是画新东西,而是复制我喜欢的画和物品,并把它们收集在尽可能小的空间里......它可以是一个盒子,我所有的作品将被收集在里面,就像一个小博物馆,一个可移动的博物馆。就是这个手提箱。”

杜尚终其一生都在向艺术发起拷问,他早年的“现成品”艺术就曾引起过巨大的争议,一个小便池、一个自行车轮、一个置物架能不能成为艺术品?艺术家的“创作”究竟要以怎样的方式存在,批量复制品能否成为艺术品?而《手提箱里的盒子》实际正是杜尚对这些疑问的回应。

值得注意的是,《手提箱里的盒子》的实际执行,并不是完全来自杜尚亲力亲为,而是来自他的一位朋友约瑟夫·康奈尔(Joseph Cornell),他们大约在1930年代初期相识,彼时杜尚已在纽约定居多年,并结识了很多美国艺术家朋友,而康奈尔正是其中之一。

约瑟夫·康奈尔

约瑟夫·康奈尔 这并非巧合,康奈尔本人和“盒子”,其实也有着不解之缘。

02.康奈尔的盒子“旧货铺”

康奈尔遇见杜尚之前,就已经经历了人生的大起大落。

1903年,他出生在一个富裕的中产阶级之家中,父亲是一名纺织企业高管,母亲则是一名教师,他的双亲都受过良好教育,各自的家族背景也都相当显赫。

但在他14岁时,父亲身因患白血病而去世,死后留下巨额负债,康奈尔的母亲不得不卖掉了原有的大宅,带着康奈尔和他彼时只有7岁的弟弟罗伯特搬到了工薪阶层住区,从此家道中落。

弟弟罗伯特天生患有脑瘫,他无法正常说话,行动依靠轮椅,而康奈尔主动肩负起了照顾弟弟起居的责任,在此后长达半个多世纪的时间里,康奈尔很少离开弟弟。

康奈尔从没有想到自己最终会成为一名艺术家,他既没有天生的绘画天赋,也从未接受过系统的美术训练。他曾就读于著名的菲利普斯学院——这也是乔治·布什父子的母校——但却没能成功毕业,连文凭都没有拿到的他在中学肄业后成为了一名推销员。

他就像是一个“局外人”一样游走在城市里,困顿的家庭、孤独的人生、淡漠的交际将他困在乌托邦大街37-08号,他和丧偶的母亲以及残疾的弟弟一起居住在那里。

但他终归还是感受到了艺术的感召,他开始流连于纽约街头的各种杂货店、二手书店、旧货店之间,收集所有他认为有意义的东西——旧杂志、明信片、唱片、金属球、指南针、漂亮的羽毛、破碎的贝壳......然后将它们堆到自己地下室中的工作台上。

1930年代,正是超现实主义风行的年代,康奈尔也受其影响开始进行“艺术创作”,他并没有因为不会绘画而感到丝毫困扰,相反他选择了另一条路,他将自己众多的收藏品进行拼接组合,以创作出风格独特的“组合”作品。

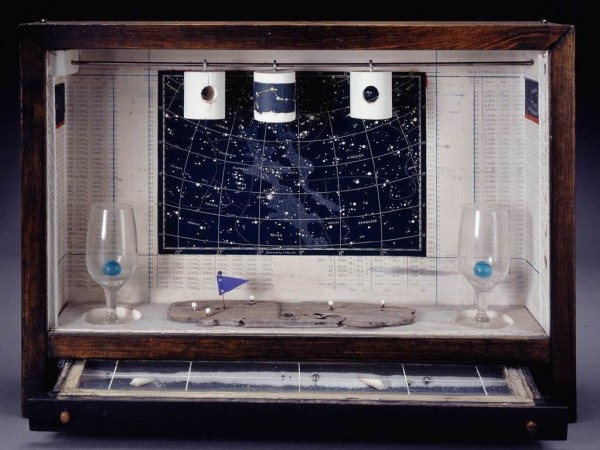

也正是在此时,康奈尔遇见了从欧洲远道而来的杜尚,他们各自独特的、异于传统的、与主流决裂的艺术风格,很快让两人颇有共同语言。1936年,他们两人的作品同时出现在了同一场展览上,康奈尔拿出了他的第一件“盒子”作品——《无题(肥皂泡泡装置)》(Untitled (Soap Bubble Set))。

《无题(肥皂泡泡装置)》

《无题(肥皂泡泡装置)》 尽管没能在商业上取得成功,但康奈尔的“盒子”作品却得到了众多艺术家的欣赏,尤其是杜尚,尽管没有直接证据能够表明杜尚后期的“盒子”作品受到了康奈尔的影响,但在两人长久的友谊中,艺术风格上的相互影响似乎是在所难免的。

除了协助杜尚完成了最早的几批《手提箱里的盒子》之外(这项工作一直持续到1946年),康奈尔还创作过一个叫做《杜尚档案》(Marcel Duchamp Dossier)的作品,同样是一个“盒子”作品,里面涵盖了杜尚的手迹、明信片、信件、杂物等等117件物品。

康奈尔始终没有停止自己的“盒子”创作,尽管在相当长的一段时间内,他作品的艺术价值和商业价值都没有得到认可,尤其是当抽象主义在1940年代兴起时,他根植于现实主义真实物件的创作显然与主流趋势背道而驰,甚至被评论人贬斥为“玩具”之流。

康奈尔的价值一直到1960年代时才被重新发掘出来,此时他已经年过半百。当时波普艺术风头正盛,取代抽象艺术成为最为流行的前卫艺术。康奈尔利用多种媒介、不局限于绘画手段、根植于平凡杂物的组合艺术才最终被认可。

某种意义上,杜尚和康奈尔的“盒子”并不相同,前者是基于自我作品的回顾和再创作,而后者则是基于“陌生物”的组合和重新定义。但同时它们又具有某种共通性,即赋予其内容物超越本身的意义和价值,杜尚赋予其“现成品”的复制品以艺术的“灵魂”,而康奈尔则在寻常事物的现实意义之上建立更为令人遐想的艺术奇观。

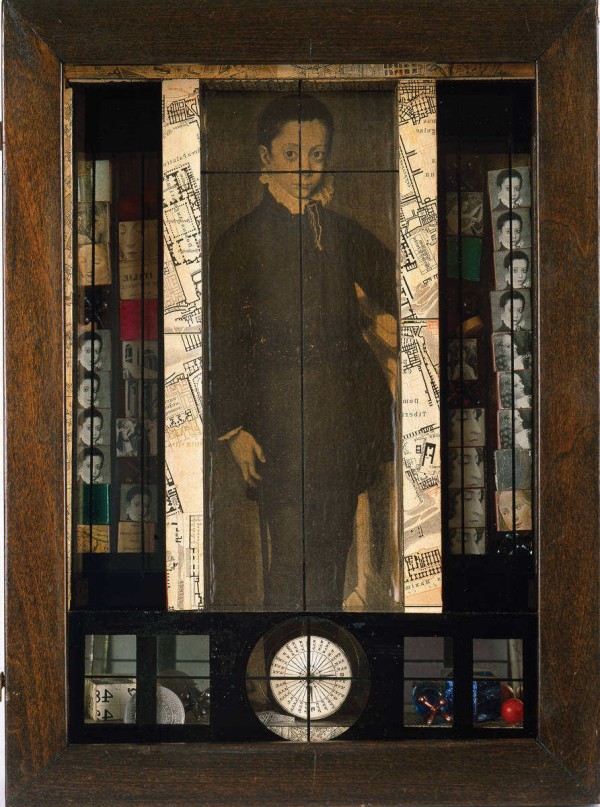

《美蒂奇老虎机》系列

《美蒂奇老虎机》系列 康奈尔的很多“盒子”作品,后来辗转被芝加哥艺术学院收藏,那里拥有目前世界上最大、最丰富的康奈尔艺术作品收藏。而这些收藏,在很多年之后对这里的一名学生产生了影响,“盒子”的创作概念在他的身上得到了新的传承和发展。

他就是于1990年代在此攻读版画艺术硕士学位的克里斯·韦尔。

03.韦尔的盒子“图书馆”

克里斯·韦尔1967年出生的时候,应该是康奈尔人生中最为低落的时刻,弟弟保罗在两年前离世,而母亲则在一年前离世,孑身一人的他继续住在乌托邦大街37-08号,直到5年后他也离世。

1991年,克里斯·韦尔来到芝加哥艺术学院(SAIC,School of the Art Institute of Chicago)攻读硕士学位,此前他就已经在阿特·斯比格曼(Art Spiegelman)编纂的先锋漫画杂志《RAW》上崭露头角了,但这与他后来所取得的成绩相比不值一提。

克里斯·韦尔正是在此处遇见了康奈尔的“盒子”作品——此时距离康奈尔离世已将近20年——他立即被康奈尔的作品深深吸引,据说他曾在自家客厅中设置了一处类似“神龛”地方来表示对康奈尔的敬意,并收集了大量有关他的书籍、照片、笔记、作品集等物品。

曾为克里斯·韦尔撰写传记的学者丹尼尔·雷伯恩(Daniel Raeburn)将其解释为一种“盒子”,装满了与康奈尔有关的各种物品,就好像是康奈尔那些精心编排创作的组合艺术品一样(事实上也类似于杜尚的盒子作品)。

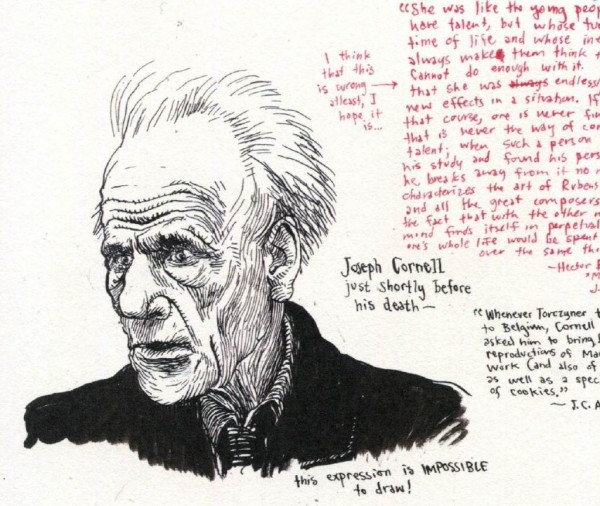

克里斯·韦尔应该对康奈尔进行了十分详尽的了解,在他后来出版的一本速写集中,我们可以看到他绘制的康奈尔头像速写,并在旁边记录了一些轶事,比如“不管何时,只要托卡齐纳去比利时旅行,康奈尔都会让他带一些马格利特作品的复制品回来。”这句话正是出自一部研究康奈尔生平的专著。

克里斯·韦尔绘制的康奈尔

克里斯·韦尔绘制的康奈尔 在我看来,克里斯·韦尔之所以对康奈尔产生兴趣,除了作品层面的艺术感召之外,两人相似的性格和兴趣爱好或许也起到了至关重要的作用,尽管两人生活在完全不同的时代中,但在历史的暗河中,两人却有着令人惊奇的遥相呼应。

康奈尔终其一生都是“孤独”的,他一生的大部分时间都过着离群索居的生活,在家照料年迈的母亲和残疾的弟弟,社交圈十分有限;另一方面,身为一名艺术家,在其艺术生涯的大部分时间内都被视为“异类”,时至今日,很多艺术书籍对他的描述依然重在强调其性格之古怪孤僻。

克里斯·韦尔也不是一个善于交际的人,他曾谈起自己在芝加哥艺术学院的生活,他将其总结为“自我认知、自我怀疑、自我痛苦和极度孤独的美妙两年”,而在他几乎所有的作品中,“孤独”始终都是他笔下角色的性格底色,从《吉米·科瑞根》中的祖孙三代到《建筑故事》中的独腿姑娘,莫不如此。

对旧物的怀恋则是两人的另一个共同点,康奈尔热衷流连于街头巷尾的杂货店和古董店,而克里斯·韦尔则同样对旧物恋恋不舍,他曾在一次采访中说道,“我收集旧乐谱、旧乐器——尤其是班卓琴、留声筒、旧连环画、玩具。还有旧相册——我在旧货店和旧货店里找到它们,我心想,为什么会有人这样做?扔掉这么棒的东西?”

或许正是性格和爱好上的相似,使得克里斯·韦尔对康奈尔十分赞赏,康奈尔的艺术风格也潜移默化地对他产生了影响。因此在克里斯·韦尔的很多作品中,或多或少地显现出了一些直接或间接向康奈尔“致敬”的意图。

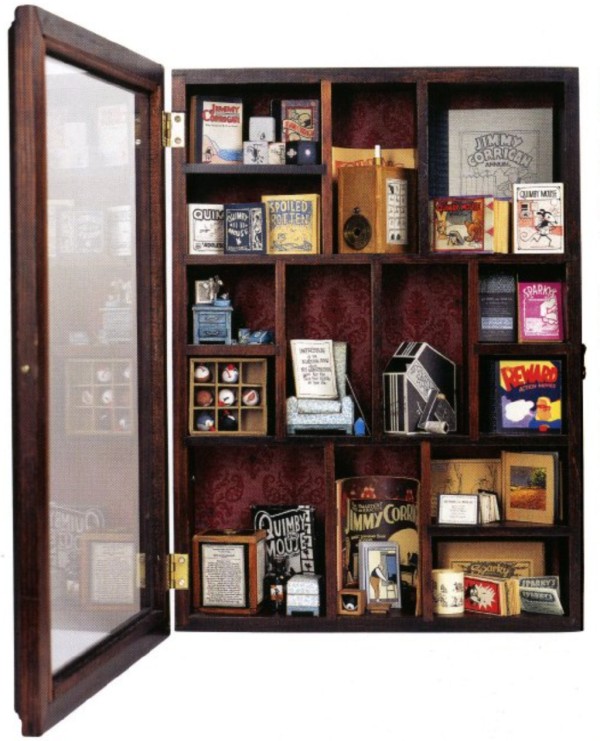

最为直接的“致敬”来自他创造的一个“古董柜”(Curio Cabiner),他在一个被分为多个格子的盒子中放置了自己的多件作品的微缩复制版;而另一个类似的作品则是“ACME图书分发机”(ACME Book Dispenser),这同样是一个有趣的“盒子装置”,参与者投入一枚钥匙后,会得到一本微缩漫画书。

克里斯·韦尔的《古董柜》

克里斯·韦尔的《古董柜》 而作为一名漫画家,克里斯·韦尔显然要比“不会画画”的康奈尔有更大的发挥空间,他将从康奈尔处所得的灵感同样运用到了漫画媒介上,比如在《昆比鼠》(Quimby Mouse)的一个页面上,页面的两侧便被盒子格子填满(同样的效果后来在戴夫·麦基恩(Dave McKean)为《睡魔》(The Sandman)绘制的封面上也可以看到)。

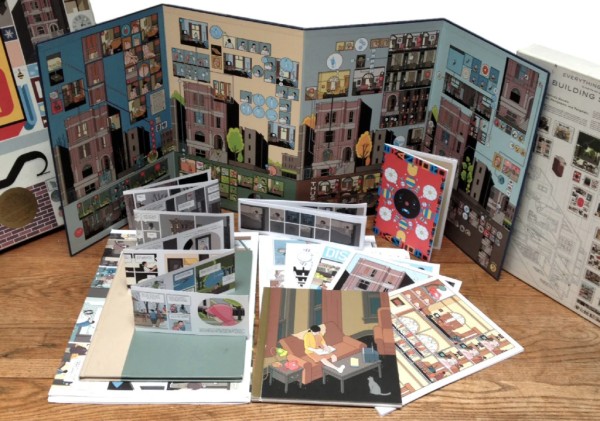

当然,出版于2012年的《建筑故事》(Building Stories)可能是展现“盒子”概念在克里斯·韦尔漫画作品上具体实践的最佳代表。这部惊世骇俗的漫画作品被包装为一个大盒子,打开之后共包含有十四种漫画媒介——布面书、精装书、大开型报纸、迷你漫画册、折叠纸板、漫画折页等等,是名副其实的“漫画盒子”。

《建筑故事》

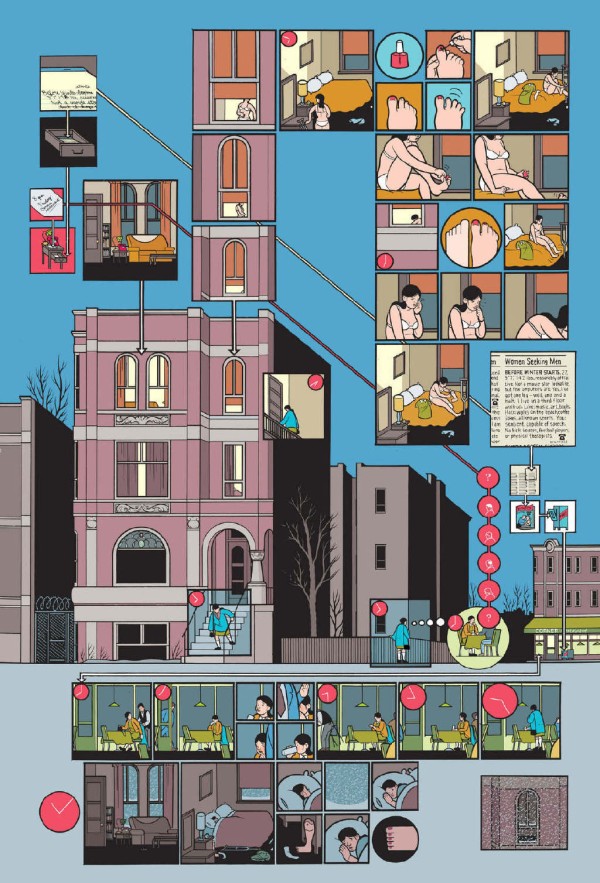

《建筑故事》 这是一部以“建筑”为主角的作品,所有的故事都发生在一座三层褐石建筑中,某种意义上,这座建筑也可以被视为是一个“盒子”——尤其是在书中以“3D”形式呈现式时——“盒子”中不同居者演绎着不同的生活,而生活本身就是一种“艺术品”,不是么?

04.盒子里的孤独者们

《建筑故事》无疑是一部关于“孤独者”们的故事——事实上,克里斯·韦尔几乎所有的故事都是如此,从《吉米·科瑞根》中极度自卑、懦弱的吉米·科瑞根、到《昆比鼠》中时刻怀疑自己的昆比鼠,再到《拉斯提·布朗》中那个永远被困在童年的拉斯提·布朗,孤独始终在场。

《建筑故事》

《建筑故事》 《建筑故事》同样如此,每个人都是被困在现实生活中的孤独者——一楼的房东老太太一辈子都封闭自己的社交最终落得孤独终老、二楼褪去热恋激情的中年夫妇天天因为琐事而争吵早已形同陌路、三楼的独腿姑娘则无时不刻不在忍受着独身的煎熬。

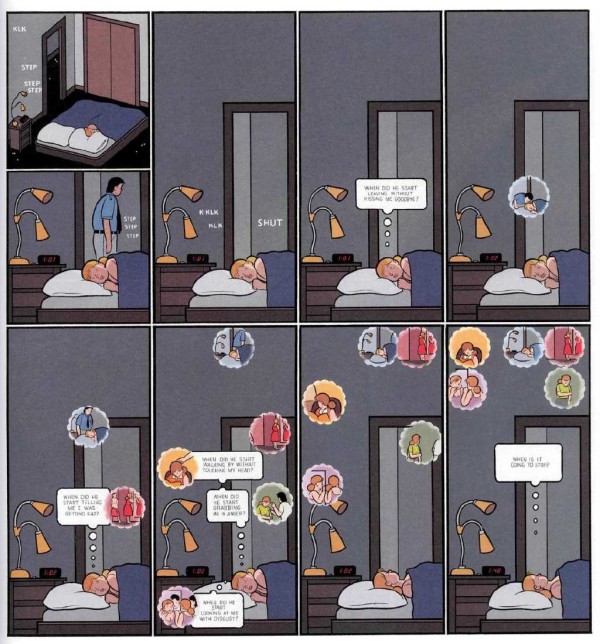

尤其是三楼的独腿姑娘,她似乎陷入了孤独的诅咒,单身时独身一人,结婚后也依旧过得孤独,她把所有的一切贡献给家庭,放弃梦想,舍弃生活,唯一的朋友也离她而去,就连性生活都变得黯淡,对她而言,孤独从未远离,只是换了种方式继续存在而已。

同样的故事也发生在《吉米·科瑞根》中,吉米生性孤僻,渴望与他人交流却每每以失败告终,他尝试跟同事告白却被冷酷回绝,他谨慎小心地做每一件事但还是无法避免被嫌弃的结局,他想要是修复曾经破碎的家庭关系,但最终还是闹得鸡飞蛋打,最终依旧独身一人。

每个人都有各自的孤独

每个人都有各自的孤独 “盒子”的寓意正是孤独。表面上看,盒子包罗万物,可以容纳来自不同世界、不同时间、不同物种的各种元素从而组成一个全新的世界;但从另一个方面看,盒子不也正是因此而隔绝了“现实世界”与“盒内世界”么?

某种意义上,“盒子”可以被视为是其创作者自身生活的某种投射,或许正是因为与现实世界的隔阂和疏离,才使得他们想要在盒子中去创作一个自己的世界,一个与自身产生关联的世界,一个使自己远离孤独的世界。

康奈尔在弟弟和母亲先后离世后,依然选择住在了乌托邦大街37-08号的老屋里,但他的生活并不像这条街的名字那样是一个“理想中的乌托邦”,他终其一生都被寂寞折磨。克里斯·韦尔曾为这栋住宅画过一副小画,黑白线条,冷寂而孤独。

乌托邦大街37-08号

乌托邦大街37-08号 与克里斯·韦尔笔下的吉米·科瑞根一样,康奈尔也是一个极度想要得到他人认同的人,尤其是女性,他曾和日本艺术家草间弥生坠入爱河(两人相差26岁),据说一天会给对方写去几十封情书,他内心里对异性的渴望由此可见一斑。他的很多盒子作品其实都为了某位女性制作的,他想以这种方式去表达对她们的倾慕和敬意,当然他的这种方式为他招致了不少误解。

康奈尔喜欢将自己的盒子作品送给朋友——以及一些他仰慕的异性——但有时又会因为友情的消逝而索要回它们。据说他曾将盒子送给过草间弥生,尽管后来他和草间弥生的感情没有结果,但他也没能要回自己的盒子,因为草间弥生在落魄时就将盒子转手卖掉了。

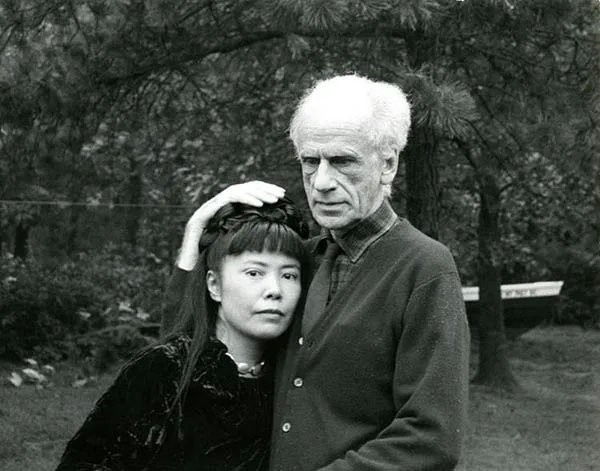

康奈尔和草间弥生

康奈尔和草间弥生 康奈尔终其一生都在努力改善自己与外部世界的联系,但事实上,他几乎从未离开过纽约,始终将自己的生活限制在很小的范围之内,对他而言,纽约就是他的“盒子”。而对于克里斯·韦尔而言,芝加哥则是他的“盒子”,这座城市无论在现实还是作品中,都始终扮演着至关重要的角色。

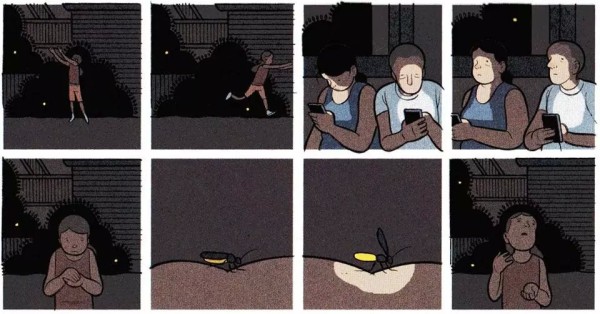

当然,康奈尔对克里斯·韦尔更多的影响是潜移默化的,并没有具体的指向,而是体现在画面背后的情感流露上。比如,不同时代中的孤独感,婚后的独腿姑娘,和丈夫之间的感情逐渐生疏消解,他们仍然生活在一起,但却形同陌路——昏暗的卧室里,浑身赤裸的两人各待各的,电子设备将昏暗的脸庞照的明亮。现代生活似乎成为了当代人的孤独之盒,悄无声息地困住所有人。

当代人的孤独

当代人的孤独 我在另一篇谈论《建筑故事》的文章中写道,“孤独并不仅仅是自我与外界的隔离,而是真实自我的流失,慢慢与自己所习惯的世界疏离,最终在自我怀疑中迷失自我。”“盒子”更深刻的意义其实并不是与外界的隔离,而是自我对这种隔离的认可,慢慢消解了其原本的负面情绪。

在我看来,克里斯·韦尔无疑受了康奈尔的极大影响,其人生境遇似乎映射到了克里斯·韦尔笔下的众多角色身上,比如康奈尔的母亲控制欲极强,她对儿子的管束极为严格,这也是造成康奈尔心理孤僻的一大诱因,而在《吉米·科瑞根》中,主角的母亲也是如此,事无大小都要干涉。

再比如康奈尔幼年丧父,父亲的角色在其成长过程中长期缺失,这点与克里斯·韦尔本人的经历也类似,他的父亲同样在他的生活中消失了整整30年。而在《吉米·科瑞根》中,吉米同样有着相似的经历,他长途跋涉奔赴与多年不见的父亲相会,最终却还是失去了他。

而康奈尔独特的“盒子”艺术品亦以多种方式在克里斯·韦尔的作品上留下烙印——比如《建筑故事》中,整体书籍的“盒子”包装,再比如内页面板上精心安排的画格也和盒子中的“格子”相互呼应,更别提书中那些随处可见的复古元素,同样让人想起康奈尔盒子作品中的那些老物件。

康奈尔的盒子作品很多时候被称为“影子盒”(Shadow box),所谓的影子盒,最早是来源水手们的一种迷信,水手们在经历了长期航行后,认为不能让影子先踏上陆地,于是将自己在航行中所得的奖励、礼品装在一个盒子里作为自己“影子”的象征留在船上,在自己登陆后再取走它。所以,某种程度上,影子盒本身也代表着与自我的一种割离。

1972年,康奈尔因心力衰竭离世,2012年,克里斯·韦尔的《建筑故事》正式出版。两位创作以“盒子”为载体,在40年的时间长河中遥相对望。

05.艺术的实验

康奈尔和杜尚,无疑是他们所处时代的“艺术先锋”。杜尚所创作的很多作品在当年看来都是离经叛道的,被很多人视为“异类”,而康奈尔更是遭受了比杜尚有过之而无不及的批评浪潮,他的艺术成就甚至在时间长河中蛰伏了将近30年才被理解和接受。

但艺术永远是需要“叛逆者”的。从古典派到印象派,从写实主义到超现实主义,从透视法到精神化,从再现艺术到抽象艺术......艺术的每一步发展都是在学院派和实验派的激烈交锋中不断前行的,双方总是互有输赢,艺术便呈现出螺旋前进的发展轨迹。

每个时代都有各自时代的先锋实验者,尽管他们并不会在每次争锋中胜利,但正是因为有了这些异见者,才让更多的人看到了艺术的更多可能,看到藩篱之外的广阔沃野。

克里斯·韦尔

克里斯·韦尔 某种意义上讲,克里斯·韦尔正是当下这个时代最具实验精神的漫画创作者——这或许才是他从康奈尔身上承继来的最为关键的遗产——跳出时代审美的固有框架,敢于开辟自己独特的道路,不被既有的图像叙事经验所束缚,赋予漫画媒介更前瞻、更多元、更深刻的艺术思考。

在《建筑故事》中,他凭借极为复杂精巧的图像呈现打破了漫画媒介长期以来的创作惯例,几乎是凭借一己之力为漫画媒介在严肃的学术研究中争得一席之地,许多研究者都将此作作为学术研究对象,探讨图像与文本的二元关系以及其所承载的文学性和现实性。

《建筑故事》内页

《建筑故事》内页 他复杂的图像构成、图表化的叙事方法、令人难以置信的高超文学性,甚至与现代建筑和音乐艺术的相互交织,无疑都使他的作品在当代漫画作品中独树一帜,成为最具实验性的代表。他自己也曾在采访中表示,“实验是传递经验的方式”,正是这种观点成就了他的独一无二。

幸好这个时代有克里斯·韦尔,让漫画变得与众不同。

网址:《Building Stories》 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/972032

相关内容

厨房故事kitchen stories在繁忙生活中感受做菜的乐趣:Kitchen Stories

融入生活

上海新题型练习26

光伏电站案例

揭秘国外食谱App设计:创意与实用并存,如何激发你的烹饪灵感

安迪的生活琐事 第一季 Andy Richter Controls the Universe Season 1

好玩的黑科技app:推荐10款功能逆天的黑科技应用

Momenta I Building Autonomous Driving Brains

健康的室内空气(IAQ)和节能的暖通空调解决方案