和旧书有关的记忆

旧书承载的历史和记忆让阅读更有深度 #生活乐趣# #阅读乐趣# #纸质书籍#

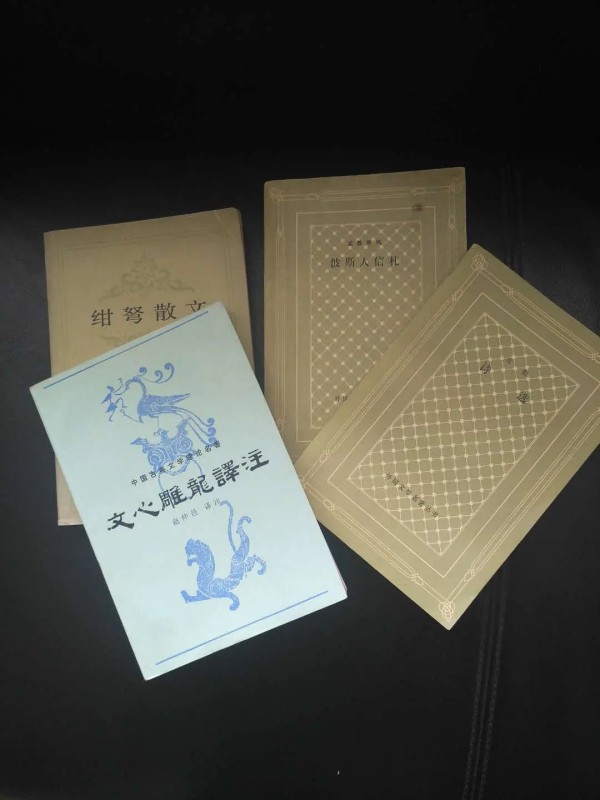

昨天偷闲去逛了逛潘家湾的古玩市场——这个称呼比旧货市场要高端洋气一些,里面零星散落着几家旧书店,挑了四本,一番讨价还价,60元成交。

自从网上购书成了习惯,我已经很少光顾实体店,而旧书店去的就更少了。以前可就不同了,放十年前,昆明的旧书店就没几家我没去踩过点儿的。再往前推七八年,尤其是读书的时候,各种旧书店,那就更门清了,那时,作为一名精神极度饥渴的穷学生,想读书,除了学校图书馆里更新缓慢的那几架文史哲(甚至直到现在,我还依稀记得一些架的排列顺序),物美价廉的旧书市场、旧书铺无疑是不二之选。

在我读本科时,鼎鑫公寓后面的民院小街、小铁路边儿上热闹非凡:除了荤菜3元,素菜2元,米饭免费的小饭馆,一年四季烟雾缭绕的烧烤摊,供学生情侣们春宵一刻的小旅店之外,熙熙攘攘的各式摊贩间也零星点缀了几家旧书铺。因为在学校附近,卖得多是教材和各种考试资料,想省钱,就去那里淘一些已毕业升天的师兄师姐们的遗物。这种事儿,我是不屑的,因为当时我是个虽然只会三个和弦,但内心骄傲中二的摇滚青年。去这些地方只是为了买打口CD和往期的《我爱摇滚乐》,偶尔买买格瓦拉传记、张广天戏剧等愤青读物。我同舍的一哥们是那些旧书铺的VIP级买主,除了舍友们喜闻乐见的硬壳精装古典禁书大全,他甚至还买了成套的马恩列毛文集。他买这些书却不读,据说这属投资行为,为了今后升值——这么多年过去了,不知道这些书是否给他带来了人生的第一桶金。花无百日好,笼罩在小铁路边上的卧轨、跳楼等或真或假的宿舍夜话谈资被马加爵的致命一锤彻底终结,鼎鑫公寓后门就此彻底关闭,宿舍区开始灯火管制,铁路学生经济圈从此一蹶不振,民院小街也开始了拆迁,而我们即将本科毕业。

读研后,我得偿所愿,就读中文系,剪掉了长发,沉入图书馆。偶尔,颈椎发僵,头脑发胀,就会出去散步。首选目的地是离学校最近的旧货市场,盘龙江边儿的张官营。以前,我的同学会从那买疑似盗窃赃物的单车,或内容不可描述的DVD光盘,那里专门有两层楼卖旧书。我在那里淘到了戴望舒译的洛尔加诗选,一时如获至宝。那位老板后来几乎成了朋友,他总是用发胶把长发拢在耳后,两撇小胡子,一身脏衣裤,很有点波西米亚气质。每当有人光顾他的旧书店,他都会多一句嘴,“你要什么书?我帮你找,这些书我都读过的”。读没读,鬼才知道,不过他对我很客气,会从裤兜里摸出一个面巾纸塑料包装,里面塞着几只揉得歪七扭八的香烟,想递给我。没多久,张官营也开始拆迁,他的店转移到了西站旧书市场。那里比张官营规模上要小很多,几家铺子一字排开,生意最好的是档头的麻将馆,不到中午,旧书铺很少有开门营业的。我在那里也淘到了些书,比如版权未引进前的官方盗版马尔克斯,《百年孤独》、《霍乱时期的爱情》,以及一排云南社的“拉丁美洲文学书系”、“俄罗斯白银时代文学书系”。

淘旧书,绝对是一项体力劳动。长时间站立、弯腰俯看、蹲姿蟹行这些都只是基本功,关键是要从满坑满谷的畅销烂书,花花绿绿的盗版书、地摊书,千人一面的教材教辅中寻找到你心仪的那几本,真如大海捞针。普通青年看上一会,很快就头晕目眩;二逼青年看上半小时,普遍心浮气躁,有撕书打人的冲动;文艺青年嘛,基本不会来这等腌臜龌龊很不文艺的地界。唯有我这等比蠹虫还坚刚的苦逼青年,硬是在旧书海里练就了一双火眼金睛,虽然还不敢自称洞若观火,路无遗册,但也无师自通,领悟了几分“眼学”:一架书过眼一扫,想要的书就挑了个八九不离十。某次,和几位朋友去一家旧书店扫货,他们翻了半天,却偏偏忽视了一本遗失封面的查良铮译《英国现代诗选》,被我捡了个大漏。

这一身“武艺”我是在马街练就的。当时,这里还是典型的城乡结合部,没有今日摩登洋气。每逢周末,周边乃至整个昆明市的群众,都会来这里“赶街”,水果蔬菜、服装衣帽、零食小吃、百货土杂到老鼠药、万能胶、小家电、CD光盘、农具工具一应俱全。这其间也有卖旧书的,售卖的方式相当粗犷,各摊贩沿街边码起,成一字长蛇阵。更没耐性的,直接从蛇皮口袋倾倒成堆,挂出2元/本,5元/本的牌子,供人翻检。偶尔有风吹过,“长蛇阵”就像竖起了鳞片般哗哗地响成一条河水。这里淘书,除了“眼学”,更重要的实际上是比谁来得早,去的晚。江湖传闻,在我们抵达之前,一干二手书贩早已过了一遍水,若干稀见图书一经他们转手,套上塑料封套,拍个照片放到网上,就奇货可居起来。所以,在淘书日,我们总是以挫败无耻书商阴谋的责任感而早起。

我最常喊着“同去!同去!”的书友是翔武,在那些晨雾还未完全消散的早晨,我们挤上了人头攒动的公交车,杀气腾腾摩拳擦掌地朝着马街奔去,一下车,马上启动搜索功能,各自把着长蛇阵的一边探嗅开来。这里淘书经常撞上熟人,譬如沉默寡言但目光敏锐的马达,拎着半瓶啤酒,走路已经有些飘飘然的什么什么,还有热衷搜集古旧珍本的朱宵华,作为江湖上的前辈,朱老师人心颇古,每次看过我们已到手的猎物,必加上一句,等下一起吃饭啊!于是,马街附近那家驴肉火锅店,成了我们一干人歇脚加品评他人淘货的驿站。还有余地,余地当之无愧是马街淘书的翘楚,靠着在这里淘洗,收入并不算丰裕的他,将一间十几平米书房的四壁近乎填满。除了在我们翻出某出书后,相当嘚瑟地来上一句“书是好书,可惜我有了”之外,他还义务帮我们还价,有次为了帮翔武划价,差点和书摊小贩动起手来。他出事后,他父亲让我们这些帮忙的朋友每人挑些他的书,留作纪念,我看了看,拿走了一套《美国现代诗选》。

和这个城市众多上不了台面,无法现代化起来的事物一样,马街最终拆迁,赶街活动终止,各色旧货市场也被赶离了城市的中心地段,越来越往郊区延伸。马街之后,我常去的是小屯,那里有段时间搞了一个相当大的旧货市场,里面有一条街售卖旧书。我有时会约了狄狄,一起去看看。狄狄对书的品相比我严苛的多,凡有章、印、涂写的书一概不问津,而我对无所谓,只要不是破烂不堪,我都可以接受。那段时间,我最常去的一家书店叫“老石书店”,老板大约就叫老石,老石个头不高,红扑扑的小圆脸上常年带着笑,一身儿灰色的西装常年不换,已经和周匝弥漫的尘土融为一体。或许是为了省电,他的书店总不开灯,我谢绝过他递送的劣质烟卷后,总是先提醒他把灯打开——可即便如此,里面还是昏黑的如同地窖。我爱在老石这里买书,原因是他人比较好说话,我挑出书来,他给出的价格和我的心理预期差别不大,话也不多,很少和我谈某本书如何好如何难找之类——相反的例子是就是我昨天去的潘家湾里一家书铺的老板,挑出书来,他总是要似懂非懂的点评几句,先用几句恭维的话给你带起高帽,然后再坐地起价。前次我在他那里看到一本精装的《十日谈》,两册品相极差,陆侃如、冯沅君伉俪的《中国诗史》,居然和我要价200元,我直接呵呵走人。

虽然说市场经济,凡买卖俱合理,但我从骨子里厌烦那些囤积居奇,把一些书炒出天价来的掮客书商。有次,我发现了一册漓江版的《玉米人》,那位书商先是左右掂量,又是网上询价,最后开出了150的天价,还不容划价,说了半天漓江诺奖文库之类的废话。所以当这本书重印,我很开心,这才是这些书所应有的面目,为更多的人分享,而非成为某种智识或身份的象征。多年前淘书,我有几本怨念书最终也没有淘到,一是国际文化出版社出的《史蒂文斯诗选》,一是蒙塔莱的《生活之恶》,现在这两本书都重新翻印或出了多个翻译版本,剩下的一本布罗茨基的《从彼得堡到斯德哥尔摩》,据说今年也将有一个诗全集出版,也就无所谓了,毕竟,读一本书,才是一本书最终的归宿。

网址:和旧书有关的记忆 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/981444

相关内容

记忆中的租书摊重温旧书店的光辉岁月:从记忆到未来的书香之旅

中学生常见的记忆规律和记忆方法

旧书重温忆华年

读书快速记忆法

旧是记忆和传承 循环是旧与再创造

京报读书“旧书新知”合集:述往叙今中敲开记忆之门

有关旧书作文3篇

情景记忆和语义记忆.ppt

旧书里写满回忆