【鼎中原创】 美食也是中国人的文化自信

《三国演义》是罗贯中创作的历史小说,讲述了魏、蜀、吴三国鼎立的故事。 #生活常识# #历史文化普及#

美食也是中国人的文化自信

——读李继强的《食见生活》一书有感

余坦坦

谈起中华优秀传统文化,也就是人们常说的“国粹”,我们首先或更多地想到的是诸如中医、棋艺、茶道、传统乐器、丝绸、瓷器、文人字画、刺绣、汉服、剪纸、武术、京剧和各种非物质文化遗产,以及楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清的小说等等,鲜有想到美食的。尽管“食”在人们的生活乃至生命中居于“第一”的位置,所谓“民以食为天”,但许久以来,“食”在中国却难以登文化的大雅之堂。不仅为食的厨师得不到应有的尊重——常常被称为“厨子”“做饭的”或者“引车卖浆者流”,是三教九流中的下里巴人,食艺也很少能跻身文化之正宗、社会之主流而沦为“万般”中的“下品”,甚至根本入不了“流”、扶不得“正”,仅仅是一门为了满足人们的口腹之欲甚至仅仅是为了果腹而产生的低端手艺而已。倒退几十年,甚至只需倒退十几年,如果一个人和你谈起“饮食文化”,你说不定还会耻笑他。“饮食文化?饮食还有文化?哈哈哈哈!别糟蹋文化了吧!”我就这样嘲笑过那些和我谈起“饮食文化”的人。

我是个吃货,喜欢各种美食,当然最喜欢的还是中国美食,比如湖北菜、广东菜、四川菜甚至淮阳菜,等等等等,不一而足。美食不仅是我生活之必须,也是我日常之最爱,虽不致须臾不可离,但也几乎是无日无之,以至于我的家人总是劝我“在外面少吃点”“少在外面吃”。然而觥筹交错、杯盘狼藉之际,我也如绝大多数人一样,很少将美食与文化联系到一起,更没有从文化的角度甚至从中国人文化自信的广度与高度来思考、考量中国美食。美食似乎于我而言不过是享受生活的“美事”之一耳,属于吃喝玩乐享受人生诸多方式的一种,乐在其中可以,但思而考之无义。这也似乎应了那句古谚,所谓“饱食终日,无所用心”是也。

第一个让我从文化的角度来思考、考量中国美食的人,还就是李继强老师了。

2019年3月,李继强老师以江汉区社区宣传教育学院院长、烹饪高级技师的身份,登上由长江日报与市民之家联合主办的市民大讲堂。讲堂上,他结合自己30年烹饪实践、教学与管理的经历,从文化甚至美学的角度,与现场300多名听众分享了“吃”的文化与“吃”的美学。他说,“改革开放40年来,人们的物质生活水平有了很大提升,在吃的方面,饮食的意义已不再只是饱腹,而具有了文化和审美的内涵”。他希望更多的人能够认识美食,学会品鉴美食,领悟美食中所承载的传统文化、人生感悟和生活智慧。一句话,在他看来,吃不仅仅是“吃”,“吃”有文化。

恕我在传统文化领域涉猎不深,尤其是在饮食文化方面“吃多识寡”,李继强老师的这次讲堂,让我第一次从文化的角度来看待甚至思考和考量美食。是呀,中华文明五千年,四大发明震古烁今,儒道文化影响世界,可养育甚至塑造了我们民族肉身甚至性情与血性的美食,俗称“中国菜”的——乃我们的一日三餐所必不可少,却被我们熟视无睹,不仅没有能够引起我们足够的重视,甚至还被我们所轻视,俾之长期都登不了文化的大雅之堂。是它不重要吗?还是它只是“厨子们”的“家常便饭”而缺少文化内涵?抑或其他?显然都是又都不是。当时唯一让我可以找到的答案,是它由于太过日常而被人们所忽略所轻慢了。吃喝拉撒乃与生俱来的人之常性,除非医学与养生,谁又会在乎它的肌理、规律、取向与内涵呢?况且,它有肌理、规律、取向与内涵吗?一直以来,甚至是几千年来,无论是饥肠辘辘,还是饱食终日,人们似乎并没有在文化的层面把“吃”当一回事,也没有把它和文化扯在一起。比如中国的文化典籍汗牛充栋,浩如烟海,诗有《诗经》,茶有《茶经》,可谈论“吃”谈论美食的又有几部呢?更不要说研究它了。当然也不是完全阙如。谈论饮食的撰著,中国古代也还是有那么几部,比如南北朝虞宗的《⾷珍录》、隋朝谢讽的《⾷经》、唐朝韦巨源的《烧尾宴⾷单》和杨晔的《膳夫经》、明末清初李渔《闲情偶记》中的“饮馔部”等,但大多不为人知。与家喻户晓的《诗经》《茶经》之属相较,上面几部“食经”,若搁在传统文化的层面上,基本上被世人所忽略不计。比如谢讽的《⾷经》就与孔子编订的《诗经》、陆羽撰写的《茶经》无论是知名度还是影响力皆不可同日而语,若知《诗经》《茶经》者为十,则晓《⾷经》者未必足一耳。倘或美食幸能跻身文化殿堂,则此况亦足见美食作为文化之一支,在中华优秀传统文化的皇皇大观中只是边缘、旁门、鲜为人所“挂齿”的一支,实不足为“学”也!

然而中国美食乏“学”可陈甚至有“吃”无“学”的窘况,届于近年,确切地说,是近十几年来,发生了翻天覆地的变化。往日美食在文化圈中的那些尴尬早已翻篇不再,它已经从一介生活日常、一门凡俗手艺而跃升为一种新潮理念、一种高雅文化,并且是一种流行的、时尚的、高雅的甚至是异常强大的理念和文化,往往还带着一种贵族范儿。可以说这种理念和文化现在是无处不在,它充天斥地霸屏霸版,不光是诱惑你的舌尖、扰动你的味蕾,还撞击你的眼帘、敲打你的耳鼓,让你神魂颠倒、朝思暮想,亟待循之一尝口舌之欲而后快,并以所尝所近而自诩。美食和美食文化已然堂而皇之地跻身大雅之堂,成为现代文明生活中一个必不可少的标配,小康也好、小资也好、中产也好、富人也好,美食和美食文化都是他们的生活与社交必需品,不可或缺!

随着美食由司空见惯的一日三餐“晋升”而为美食文化,有关这种文化的总结推广、演示研究也方兴未艾,遍地开花。如前所述,打开电视或手机,翻开纸媒或书刊,有关美食的讲座展演、图文视频乃至长篇大论等等等等,就会时不时地蹦入你的眼帘耳鼓,其内容之丰、流量之巨,恐怕是几千年饮馔论述的千万倍都不止,甚至某一个人的一家之言、某一菜系的一著之论就足堪几千年饮馔论述之总合。然若浏览其中,你就会发现汗牛充栋、浩如烟海的这些论述,基本都聚焦或局限于“技”的层面,即重在演示、研究美食制作的工艺,也有少数兼及了“术”的,即进一步探讨美食的历史、渊源以及与生命、养生等的关系关联等等。将美食不仅作为一种文化还上升到美学甚至哲学高度来研究论述的,极少,几乎是没有吧,至少我还没怎么看到。

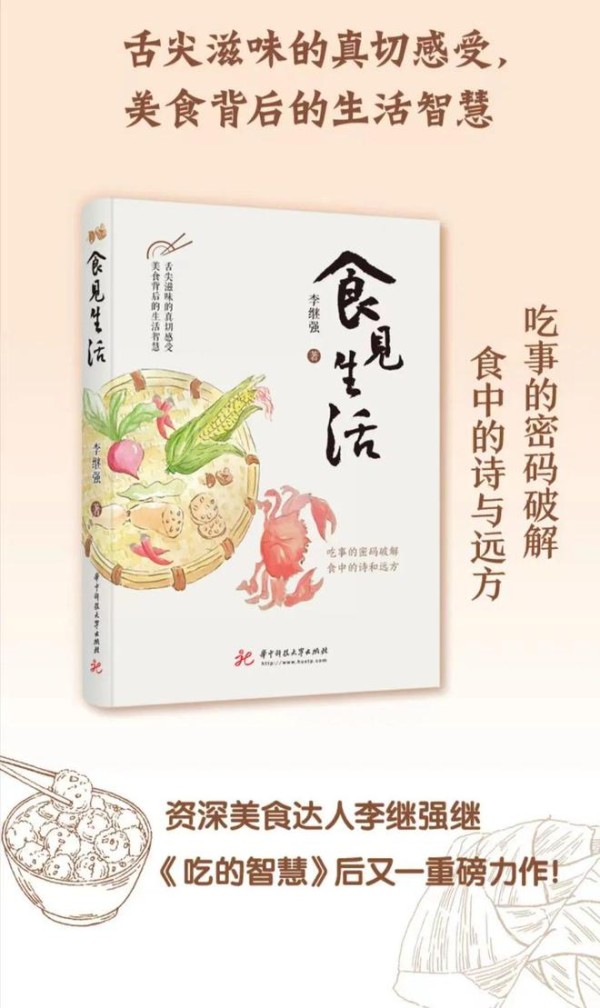

然而李继强老师的这本《食见生活》(华中科技大学出版社2022年10月第1版),就是一本既系统研究论述美食文化更探讨总结美食美学、美食哲学的著作。诚如他在这本书的封面上所题示的两句话所言:该书是“舌尖滋味的真切感受,美食背后的生活智慧”,是“吃事的密码破解,食中的诗和远方”。“生活智慧”“诗和远方”,在李继强老师看来,吃不仅仅是“吃”,也不仅仅有文化,而且还包含着美学、蕴藏了哲学,它是感性的,更是诗性的,既体现了人生智慧,也是一种形而上的不俗追求。

这里我就不去引用《食见生活》中的那些段落和句子了,单看书中章节的那些标题,你就可以管窥其中的美学韵味、哲学况味。比如第一章《洞见食物》中的《吃是认识美的开始》《绽放生命的滋味》,第二章《美味心经》中的《燕鲍翅的生活观》《人生总得“酱”一回》,第三章《食中修行》中的《生活不过一饭一蔬》《慢慢吃饭也是一种浪漫》,第四章《食无止境》中的《食趣》《香和臭的畅想曲》,等等。截至2022年10月底,如果按平均一日三餐计算,1963年8月出生的我,至今累计已经吃了差不多65000顿饭了。但说句实话,这65000顿饭,我只是把它们都当成纯粹的“饭”给吃下去了,很少从文化的角度,更别说从美学、哲学的角度,去品味、去领略和去体悟它们了。只是这两天读了李继强老师的《食见生活》,我才有生以来第一次从文化上甚至是从美学上、哲学上来咀嚼我的一日三餐。哈哈,这是何等的快意啊!又是一种怎样的况味!况且,美食里面既然有这么高雅的旨趣,有这么深奥的学问,做一个“好吃佬”,做一个“吃货”,甚至只做一个“好吃懒做(只吃饭不做饭)”的人,又何尝不可,又何乐而不为呢?从这个角度讲,我也要感谢李继强老师,因为是他的这本书让我从胡吃海喝的“混沌”中——姑且这么说吧,知道了“吃”或“美食”除了有果腹、满足口腹之欲的实用价值之外,还有着实用之外的美学价值、哲学价值。“吃”,原来是一件挺高尚的事!

写到这里,我忽然想起中学时学过的白居易一篇短文《荔枝图序》。文中写道,荔枝“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。记得当时老师说这就是食品要有“色香味”说法的渊源,也就是说是白居易第一次提出了食品“色香味”的食用与美学概念。在此我不能断定中学老师的这种说法是否就准确,但我却宁愿相信李继强老师正是受了白居易的这个启发或引导,而有意沿着白居易“首创”的这个“美”食概念,并进一步挖掘之、阐释之、提炼之、升华之,以将中国的“美食文化”“美食美学”“美食哲学”发扬光大,并使之蔚然而成体系,卒有这本汇集了古今中外尤其是中国“美食文化”“美食美学”“美食哲学”的《食见生活》。相信如果抽空阅读了此书,我想你不会说我这是溢美之词和吹捧之语。

“你们中国人就是会‘吃’!”这是一位外国人对我一位朋友说过的话。这位常年在世界各地奔走的朋友跟我提及这句话时,每每流露出一脸尴尬。因为在中国人的语境里,如果说一个人“就会吃”,言外之意就是说这个人除了会吃其他的什么都不会干,说得直白也难听一点就是说他是个“饭桶”。但我可不这么认为。我觉得那位外国人道出此言,并没有贬抑的意思,相反也许是一种褒扬。你想想,能把五谷杂粮、百果菜蔬、鸡鸭鱼肉烹制成世界上品类最为繁多、花样最为丰盛、色系最为美艳、味道最为鲜美的“中国菜”,不是需要辛勤的劳动、多方的钻研、科学的精神、精湛的手艺、高超的智慧吗?试想世界上又有哪一个民族、哪一个国家能够像我们中国人这样,把一日三餐做得如此赏心悦目如此丰富多彩呢?以前,我虽然少有在文化的层面思考美食问题,但多年来我就一直有这样一个想法:我们老说中国人有这个发明那个创造,其实中国人最伟大的发明创造之一就是中国美食。它不仅养活了中国人民,让中国人民比世界上其他地方的人得以享用更多的美食,也让世界美食之苑因为“中国菜”而更加“可口可乐”丰富多彩。美食是足令我们中国人感到骄傲和自豪的一件“美事”,从这个意义上说,美食也是我们中国人的文化自信!

孟子有曰:“食色,性也。”李继强老师的《食见生活》似乎将“食”从“性”中超拔了出来,而至于“美”与“哲”的高度。借用李继强老师的一句话作为本文的结束语吧:“会吃才会生活,相信生活因美食而美好。”

2022年11月1日于盘龙城

作者介绍:

作者为武汉资深媒体人、作家兼诗人、口述史专家和国际访问者,著有《梅圃清流》《笑遨江湖》《箫声剑影》《我在现场!》《剑桥笔记》《抗美援朝亲历记》等文学、新闻和口述史作品11部。

网址:【鼎中原创】 美食也是中国人的文化自信 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/985251

相关内容

中华饮食文化,中国美食文化从钟鸣鼎食到人间烟火 ——漫谈文物中的饮食文化

中国饮食文化的根本之道

食味中华——中国古代饮食文化展

【生活美学】美学评论家冯德祥论中国饮食文化中的美学

国潮消费的底层逻辑是文化自信|文化中国行

中国独特的美食文化

中国饮食文化的十美原则的具体内容是什么

什么是家学?什么是家文化?现代中国人如何建立自己的家文化?

中国剪纸艺术:在传承创新中“剪”出文化自信