《厨房》里透出为生活的艺术

生活艺术博客:厨房里的烹饪艺术 #生活乐趣# #生活艺术# #城市生活艺术# #生活艺术博客#

《厨房》里透出为生活的艺术

首席记者 李婷

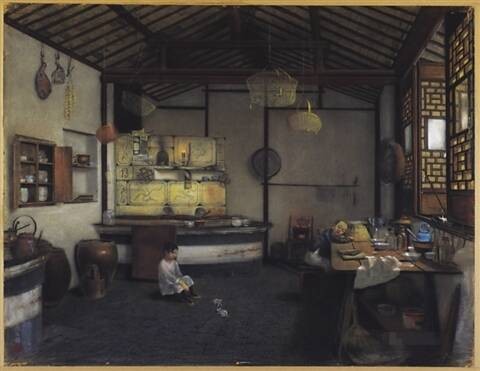

正在颜文樑纪念馆里举行的“沧浪之水—苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展”中,有一张国家一级文物称得上是苏州美术馆的镇馆之宝——作于1920年的纸本粉画《厨房》。1929年已到达法国留学的颜文樑以三件作品参加了巴黎春季沙龙画会,其中的《厨房》获得了荣誉奖。——这是中国人绘制的西画第一次在国际上得奖。《厨房》因此成为中国早期西画史上的一个里程碑。

以厨房、肉店入画是 抗拒旧法的前卫之举

辛亥革命前后,中国社会开始进入一个巨大的变革期,文学、艺术界的敏锐之人走在了这股变革大潮的前端。1909年,颜文樑考入上海商务印书馆成为技术学生,在铜版室开始了为期两年半的学徒生活。正式接触西画艺术对颜文樑此后一生的艺术走向都产生了重要影响,尤其是制作版画所需要的严谨与精工,对以精细为土特产的苏州人颜文樑来说,应该是非常对路的。

1912年,颜文樑辞去了商务印书馆工作回苏州自学西画。他要走一条自主创新之路的决心十分明显,据“掌故大王”郑逸梅的记录,颜文樑曾为苏州新剧社绘制布景,为区别于旧剧,颜文樑所绘布景作品之上就有新派的电车、洋房、火车诸景以取悦观众。

在苏州的绘画传统上,文人趣味曾经是区别于紫禁城宫廷艺术的一个巨大存在。文人们学而优则仕,仕途中也要以书写与绘画来遣怀;而像沈周这样可把“处士”二字镌于墓碑之上的纯文人,则更使文人趣味站到了某种道德高度,令后人景仰。——但所有的这一切,在改朝换代的大势之下,风光不再。

对于颜文樑自学西画的成果,专业美术史研究划分为“户外风景写生”及“室内空间效果”两方面,前者以1917年为上海来青阁书坊绘制的《柳浪闻莺》、《平湖秋月》等水彩风景16幅作品为代表,后者则是在时间上也稍后一些的《画室》、《厨房》、《苏州卧室》和《肉店》,从户外走到室内并不仅仅是画家选择描绘对象时的技术思考,——伴随着这个变化的是颜文樑已经于1919年开始组织苏州美术画赛会了,从其自身的艺术创作来讲,他应该已经准备好了与他所指摘的“默守旧法、徒尚派别、不切实上进”的吾国艺术之旧习气决裂。有一段轶闻似乎也可佐证,1921年夏天,颜文樑在老三珍肉店对面的照相馆里借地方进行写生创作《肉店》,当时古城苏州还很少看到画家当街写生,因此观者如堵。《肉店》中最能引起一般观赏者注意的是画面中那些赤膊购物的顾客背影,在苏州悠久高雅的绘画传统中,仿佛只有收藏在美国克利夫兰美术馆的明朝周臣绘制的《流民图》可以作为颜文樑这张画作的先辈,在那张描绘最底层百姓苦难状态的长卷中,周臣十分罕见地让艺术揭开了生活的一个残醩真相。——此种揭示因其稀少而成不了传统与法度。面对浩浩荡荡的文人画余脉与商品画大潮,颜文樑将画笔转向日常生活中的普通空间与场景进行艺术创作,当然就可以视作是抗拒旧法的前卫之举。

静谧《厨房》的双重价值

颜文樑纪念馆,苏州美专旧址,南向的二层展厅玻璃展柜中是已成国家一级文物的《厨房》。普通中国人的平凡生活与形象,几乎很少出现在绘画的取景框中,若以此为背景,再想到27岁绘制此画的颜文樑一直是靠自学在摸索西画技法,那么驻足凝视中,应该更加多几分对这位天才的尊敬。

春日傍晚的厨房里,令画家用心捕捉表现的光线就像一个真正的导演,将每一个不同方向上的器物都用光影准确定位。向外推开的两扇窗户,把户外已经西沉的余晖引进了房间,这一团略显明亮的暖色光晕与煤炉上的闪闪火光,以及灶台上的两朵烛火,构成了一个稳定的三角形高光区。厨房里其余所有人物与器具的尺度与明暗,都由此来调节:案板上白色抹布的白,悬挂着的买菜竹篮的黄,行灶边陶质水缸的红亮。准确成为所有器物最大的特点,它们似乎随意安放的位置在屋顶整齐木椽的衬托下,显得那么恰到好处。看着猫儿嬉戏的孩童似乎年长一些,伏在案板上侧脸望着门外的孩童年幼可爱,打理这个厨房的女主人只是稍稍离开一会儿……

1929年的巴黎春季沙龙画会上应征作品过万,最后从中评出并获颁荣誉奖者,不过百幅。颜文樑的三件作品交出后,“已有多种美术杂志为弟鼓吹介绍,并有索取个人照片及小史,预备刊登各杂志。”1929年的欧洲人对中国的印象与理解也许仍然有限,收藏来自中国的青铜器、玉器和瓷器是博物馆和极少数大藏家的事儿,以西方人熟悉的艺术表现形式来传播最新鲜的中国形象、中国口味,应该是最好、最容易了解的一个有效途径。颜文樑在《厨房》里展现的是平常中国江南市民的生活小景,与严肃的强调仪式感的厅堂比起来,温暖的厨房里充满了生活的智慧和滋味,读懂后一种感受几乎没有任何语言和文化的障碍,也许这是《厨房》能成为首张中国人绘制的得奖西画的原因。

与此同时,对于今天的我们来说,此般模样的《厨房》及其老屋,老街,也已经消失得差不多了,就算我们仍然可以品尝到画中墙上的那道腌笃鲜,但其滋味肯定不一样。

颜文樑为《厨房》作备份保险

颜文樑门下弟子陈士宏是一个与其恩师经历非常接近的人。陈士宏1917年出生于常州的一个富足之家,自幼喜爱绘画而且也是靠自学完成了最初的摸索。1933年陈士宏在上海应聘为阴丹士林布画广告牌,月薪80元,是其父亲月收入的2倍还多,可是,好景不长,日军侵占上海后,陈士宏失业了。

后来他考入了把苏州美专迁到上海的颜文樑门下学习西画,成为苏州美专的一员。据陈士宏回忆,大约在1940年前后,为了应付四处对《厨房》的借展要求,保护这张珍贵的画作,颜文樑特别要求绘画功底好、心又细的陈士宏用他提供的笔和纸,临摹一张《厨房》。

之所以选中陈士宏,也是缘于为了支付上海战时高昂的房租,颜文樑不得不卖画维持校务;有时他一边创作一边让陈士宏把自己的画临下来,结果陈士宏就成为老师心目中最能画《厨房》的人了。为了达到效果,陈士宏把原作拿回家进行工作。有一次颜文樑到他家进行讲解,此时的陈士宏正为不会处理那块台板上的白抹布犯愁呢,不想颜文樑说了起来:“白布折叠后,白光互相反射,所以画折叠的部分不能太深,而且要有一团白气,白布才会白。”闻听此言的陈士宏立刻试了一下,果然难题解决。这种颜文樑本人也要尝试多次才能得出的重要经验,颜文樑就这样坦荡荡地传于学生,令陈士宏特别感慨。

20世纪80年代初,落实政策的陈士宏进入北京科学教育电影制片厂。在颜文樑于上海外滩东风饭店做寿的宴席上,他又应邀为恩师再绘制第二幅《厨房》。这一次还是为了达到最佳效果,陈士宏把《厨房》原作带到了北京,其同为苏州美专校友的妻子汪惟馨也帮助他临摹了部分,随后再由汪惟馨把两张作品再送回了上海颜文樑处,而且老师还一定要为学生的工作支付报酬。联想到数年后,颜文樑就去世了,他对这张成名之作的珍爱与重视令人唏嘘难忘。

网址:《厨房》里透出为生活的艺术 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/991566

相关内容

厨房艺术丨艺术生活,从这里开始!生活的艺术在美食中,自在的人生在厨房里

美食孕育艺术,生活艺术家的厨房原来长这样!

尚尼“厨房宝器”:意式生活里的烹饪艺术

揭秘菜板陶瓷品牌—厨房里的艺术品

尚尼“厨房宝器”:意式生活里的烹饪艺术_fina

厨房艺术 从功能到生活

揭秘厨房里的生活艺术,解锁烹饪自由,拥抱健康生活

厨房人生,家的味道,生活的艺术

用镜头记录生活,行走在厨房里的生活艺术“风向标”