在家庭问题背后,不外乎这么几种互动模式

开放式问题引导:避免问'是不是',而问'你怎么想的'或'为什么这么做'。 #生活技巧# #生活小妙招# #亲子教育小常识# #亲子沟通方法#

小七 评论 原生家庭:如何修复关系,成为更好的自己 42024-06-25 22:25:37 已编辑 河北

这篇书评可能有关键情节透露

托尔斯泰有句家喻户晓的名言:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”读完这本《原生家庭:如何修复关系,成为更好的自己》,我却想说,其实不幸的家庭遇到的都是老问题,只是身在其中的人常常看不清。

这本书的作者是来自台湾的邱淑惠教授,书中语言很顺畅,案例也很贴近生活,所以读来丝毫没有生涩磕绊感,而家庭治疗创始人之一默里·鲍文的家庭系统理论,也随之变得通俗易懂起来。

在家庭系统理论中,家庭被看作一个情绪单位,家庭成员间的情绪相互影响,由此形成一个家庭特有的情绪互动模式。

比如在面对压力时,伴侣间常见的情绪性互动方式有五种:保持距离、互不相让、单方忍让、相互退让、牵扯第三人。这些互动方式不仅不能真正解决问题,而且会在重复使用中固化为夫妻固定的情绪关系模式:情绪疏离、情绪冲突、支配顺从、伴侣互惠、三角关系。

于是,我们在现实生活中常常看到:情绪疏离的,常会导致离异;情绪冲突的,频繁发生口角;三角关系的,容易出现外遇;支配顺从的,因单方忍让导致身心疾病、社交障碍……

家庭系统理论认为,夫妻冲突、问题儿童其实都不是家庭问题的根源,而是家庭问题的症状。因为,当家中慢性焦虑过高时,焦虑就会找出口,而症状便是焦虑的出口。如果一个症状无法缓和家庭的焦虑氛围,那么这个家庭就可能会出现多个症状。

序言中说,家庭系统理论会引导大家,从近距离的高倍率镜头(只看得见一个人的对与错),切换到远距离的低倍率镜头(看得见彼此之间的关联性),这会让问题的解答有更多元的切入点,让家庭问题的处理有更多的可能性。

想要解决家庭问题,就要立足于从根本上修复关系,而不是暂时掩盖问题;想要修复关系,就要先成为更好的自己,而不是期望改变别人;而想要实现自我成长,首先要做的,便是提升自我分化基础程度。

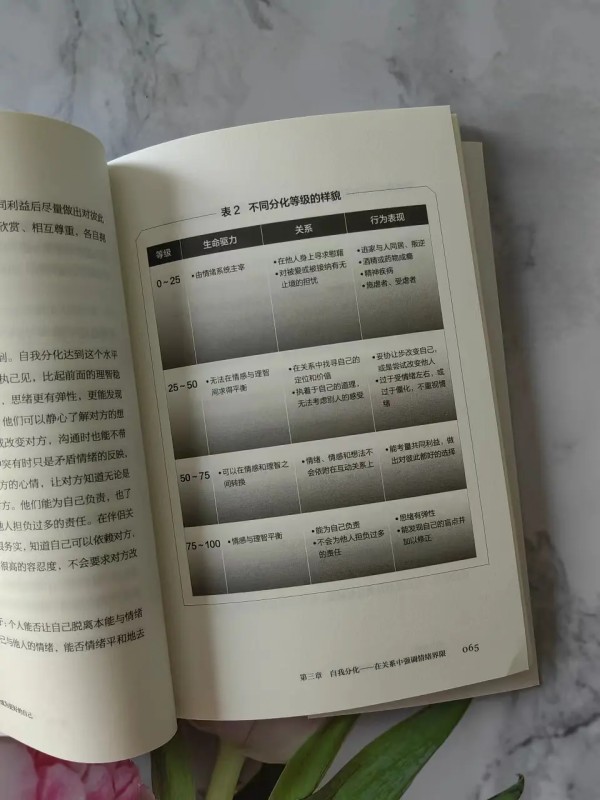

家庭系统理论告诉我们,一个人脱离原生家庭的情绪依附程度,就是其自我分化的基础程度,它决定着一个人能否在理智与情感中求得平衡,能否与他人联结并不受制于他人情绪。

然而,一个人的自我分化基础程度,是在离开原生家庭前就大致确定了的,之后除非生活遇到重大挫折,或接受特别的自我成长训练,否则很难自动发生改变。这就意味着,要想实现自我成长,你得发自内心地愿意为了自己而做出改变。

为此,你需要“回家”去看懂原生家庭中的三角关系、同盟关系、互动模式,以更全面的观点了解家庭关系,以更超然的态度观察自己的情绪历程、克制自己的情绪反应,并据此拟定自我改变计划、在互动中持续练习与修正。

改善家庭关系是可能的,只不过改变要从自己开始;提升自我分化程度也是可能的,而且即使是微小的成长,也可能给生活方式带来重大改变。不妨就从这本浅显易懂的个人成长书开始吧,改变,或许正在发生。

© 本文版权归作者 小七 所有,任何形式转载请联系作者。

网址:在家庭问题背后,不外乎这么几种互动模式 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1190042

相关内容

“家庭主妇”不只是干家务,背后是社会学问题浅谈智能家居背后的安全问题

商院案例:智能家居背后的安全问题

智能家电与家庭教育:互动模式

居然智家汪林朋:现在做智能家居的除小米外几乎都不赚钱

互联网+背景下线上教育现状、存在问题及改善探讨.docx

浅析互动式家庭教育模式的创新发展

为什么留几手不用去外面上班还不做家务?在家庭中这只是个别现象吗

家庭生活用品也能微商?这样的赚钱模式真的存在吗?

浅谈促进家校互动的几种形式