深度揭秘:习惯养成的底层逻辑与实操指南,让优秀成为本能的5千字成长攻略

《习惯的养成与改变:生活心理学实操手册》- 实践性强的指南 #生活知识# #生活心理学# #生活习惯改善# #生活习惯改变书籍#

一

习惯困境:为什么你总是在习惯养成的路上半途而废?

凌晨两点,手机屏幕的蓝光映照着小林疲惫却又兴奋的脸。他明知第二天要早起上班,却依旧沉浸在短视频的无限刷取中。这不是他第一次立下「按时睡觉」的flag,可每到夜晚,理智就被本能轻易击败。「我也想自律,可就是做不到。」小林的困惑,也是无数人的日常写照。

在现代社会,我们被各种信息和诱惑包围,想养成一个好习惯,却总是在坚持几天或几周后就宣告失败。据《2024年国民习惯养成调查报告》显示,超过78%的人在尝试养成新习惯时,会在一个月内放弃,真正能坚持半年以上的不足10%。这背后,不是因为我们缺乏决心,而是对习惯养成的底层逻辑缺乏深刻理解。

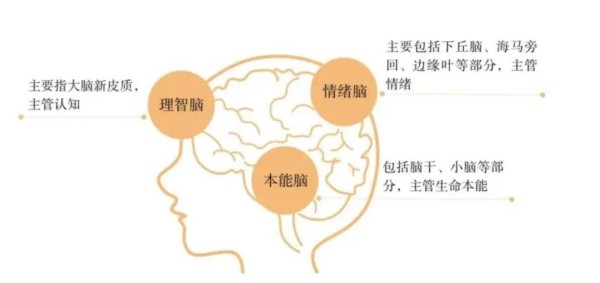

从脑科学角度看,我们的大脑由本能脑、情绪脑和理智脑构成。本能脑和情绪脑占据大脑决策的主导地位(约80%),它们追求即时满足、逃避痛苦,而负责自律和长远规划的理智脑,每天能调用的意志力十分有限(约20%)。

这就好比让一个小孩去管理一家复杂的公司,力不从心是常态。但这并不意味着我们注定要被习惯左右,只要掌握科学的方法,就能让理智脑在习惯养成中占据主动。

二

习惯的本质:微小重复如何引发巨大改变

(一)习惯的复利效应:时间如何将微小行动转化为惊人成果

你是否想过,每天多走100步,一年后会带来怎样的变化?答案可能远超你的想象。习惯的复利效应,就像滚雪球,起初看似微小,但随着时间推移,会积累成巨大的优势。

神经科学中的赫布定律指出:「一起激发的神经元连在一起。」每次重复一个行为,大脑中相应的神经回路就会得到强化。就像健身时肌肉会适应负荷而增长,大脑也会通过「长时程增强」效应,让习惯动作逐渐自动化。

案例1:语言学习的复利

读者小夏坚持每天背10个单词,半年后,她惊喜地发现自己能看懂《哈利波特》原版书,与外国友人简单交流也不再困难。这不是突然的顿悟,而是每天10个单词的积累,在大脑中构建了新的语言神经回路。

案例2:写作习惯的爆

发我自己每天坚持写500字,起初只是记录日常想法,3年后,这些文字积累成了几本书稿,还开通了自己的公众号,拥有了数万读者。这种变化,正是习惯复利的体现。

「习惯不是简单的重复,而是在时间长河中,用微小行动雕刻未来的模样。每一次看似微不足道的选择,都在为未来的自己投票。」

(二)目标与体系的较量:为什么专注过程比紧盯结果更重要

大多数人在养成习惯时,往往设定一个明确的目标,比如「我要在3个月内瘦10斤」「我要半年内考上证书」。但研究显示,92%的人会在3个月内放弃目标,而专注于体系建设的人,成功率高出4倍(《欧洲社会心理学杂志》数据)。

目标关注的是结果,而体系关注的是过程。目标就像山顶的旗帜,而体系是通往山顶的阶梯。只盯着旗帜,容易在遇到困难时放弃;而一步步搭建阶梯,即使进展缓慢,也能持续前进。

对比案例:健身习惯的养成

•目标导向:小张办了健身卡后,猛练3天,结果浑身酸痛,无法坚持,最终放弃。

•体系导向:小李每天做10个深蹲、10分钟拉伸,逐渐增加强度,3个月后,不仅养成了健身习惯,还爱上了运动。

互动思考:「回顾你年初立的flag,有多少停留在目标层面?是目标太遥远,还是缺少可行的体系?不妨写下一个你想养成的习惯,然后思考:为了实现它,每天可以做的最小行动是什么?」

三

身份认同:习惯养成的深层驱动力

(一)行为改变的三个层次:从结果到身份的跨越

行为改变可以分为三个层次,如同洋葱一般:

1.结果层:追求具体的成果,如减肥、升职、考证书。

2.过程层:通过特定的习惯和行动来实现结果,如控制饮食、每天学习。

3.身份层:改变对自己的认知,如认为自己是健康的人、终身学习者。

哈佛大学的研究发现,从身份层改变习惯的人,长期成功率是单纯追求结果者的3倍。因为当你认同自己的新身份时,相应的习惯会成为自我表达的方式。

读者故事:戒酒的蜕变

读者大刘曾尝试多种方法戒酒,均以失败告终。后来他参加了跑步社群,看到跑友们自律的生活,突然意识到:「我是个想跑马拉松的人,喝酒会影响训练。」这种身份认同的转变,让他半年后彻底戒酒,还完成了半程马拉松。

(二)如何通过身份塑造习惯:从「我要改变」到「我是谁」

•步骤1:定义理想身份

明确你想成为什么样的人。如果你想养成阅读习惯,不妨告诉自己:「我是一个热爱学习、知识渊博的人。」

•步骤2:用小行动证明身份

通过微小的行动来强化自我认同。每天读10页书,就是在向「热爱学习的人」这个身份靠近。

•步骤3:持续反馈与调整

定期回顾自己的行为是否符合理想身份。如果某天没读书,不要自责,而是思考如何调整,让行为与身份更一致。

「你不是在养成习惯,而是在塑造自己。每一个习惯,都是你向世界宣告‘我是谁’的方式。」

四

环境设计:打造习惯生长的肥沃土壤

(一)环境对习惯的隐形操控:孟母三迁背后的科学依据

行为学家库尔特·卢因提出:「行为是环境中人的函数,即B = f(P, E)。」我们的习惯深受环境影响,一个充满诱惑的环境会让坏习惯滋生,而一个支持性的环境能让好习惯茁壮成长。

环境对效率的影响

斯坦福大学的实验中,学生在杂乱环境(有零食、手机、杂志)中写论文,平均拖延28分钟;而在整洁环境(只有纸、笔、电脑)中,平均5分钟就能进入状态。这揭示了环境对行为的强大影响力。

(二)打造支持性环境的策略:让好习惯毫不费力

•减法原则:消除干扰

◦想戒烟?把打火机收起来,避免看到。

◦想少刷手机?卸载不必要的娱乐APP,开启专注模式。

•加法原则:增加提示

◦想健身?把运动鞋放在门口最显眼的地方。

◦想喝水?在办公桌上摆几个装满水的杯子。

•空间功能化:一空间一用途

◦卧室只用于睡觉,避免放置工作用品或娱乐设备。

◦书桌只用于学习或工作,让大脑形成「到书桌就专注」的条件反射。

读者实践:戒奶茶的环境改造

读者阿楠为了 戒奶茶,卸载了外卖APP,上班路上特意绕 开奶茶店。3个 月后,她从每天一杯降到每 周一杯,体重还下降了5斤。这就是环境设 计 的力量。

五

对抗自我损耗:让习惯养成更轻松的策略

(一)意志力的有限性:为什么自律的人反而更累

意志力就像手机电量,每天有限。早上拒绝甜点、开会时忍住不刷手机、晚上拒绝朋友聚餐……这些都会消耗意志力。科学研究显示,下午3点后,大脑葡萄糖水平下降,决策能力会降低40%(《自控力》研究)。

案例:意志力的消耗

小王计划晚上学习,但白天工作中不断应对各种决策,下班后意志力耗尽,最终放弃学习,选择刷剧放松。这是典型的意志力过度消耗导致习惯失败。

(二)省力法则:微习惯如何降低启动阻力

•微习惯策略:从小处着手

◦想健身?先做1个俯卧撑,而非一开始就要求自己练1小时。

◦想读书?先读1页,而不是必须读完一章。

•神经机制:降低启动阈值

大脑倾向于选择轻松的选项。微习惯通过降低行动门槛,让本能脑和情绪脑更容易接受,从而启动习惯。

真实反馈:早起习惯的培养

我用「每天比前一天早起1分钟」的微习惯策略,坚持60天后,从7:30自然醒变为6:30起床,整个过程没有痛苦挣扎,而是轻松自然的过渡。

六

群体效应:借助外部力量巩固习惯

(一)模仿的力量:你周围的人如何塑造你的习惯

人类是社会性动物,镜像神经元让我们无意识地模仿身边人的行为。朋友每周健身3次,会让你健身的概率增加50%;同事每天带饭,会让你自己做饭的可能性提升37%。

案例:写作习惯的养成

我加入写作社群后,看到群友每天输出,自己也不知不觉养成了日更习惯。这种模仿不是刻意的,而是环境潜移默化的影响。

(二)群体认同:如何通过身份标签强化习惯

当你加入一个群体,就会接受其行为规范。跑步社群的人会早起打卡、关注心率;极简主义小组的成员会定期断舍离、拒绝消费主义。

读者故事:孩子的阅读习惯

读者小敏为了让 孩子爱上阅读,加入「家庭共读社群」。每 周和其他家庭交换书单、分享读后感,孩子 从「被逼读书」变成「主动选书」,成绩也 提升了20分。群体认同让阅读成为家庭文 化的一部分。

七

习惯的进阶:从自律到自燃的跨越

(一)多巴胺与习惯成瘾:设计奖励机制让习惯更诱人

游戏让人欲罢不能,因为它有即时反馈、进度可视化、社交认同等奖励机制。我们可以将这些机制融入习惯养成:

•即时奖励:读完1章书,奖励自己1块巧克力。

•进度追踪:用APP记录跑步里程,看到路线图成就感满满。

•社交激励:发朋友圈打卡,朋友点赞就是「经验值」。

原理:多巴胺驱动大脑在期待奖励时会分泌多巴胺,这种神经递质让我们产生动力。通过设计奖励,让大脑对习惯产生期待,从而强化行为。

(二)心流状态:习惯养成的高级境界

心流是指当习惯变成无意识的熟练时,所进入的一种专注、愉悦的状态。跑步时呼吸与步伐自动配合、写作时思路流畅到忘记时间、弹钢琴时手指自然落在正确琴键上,都是心流的体现。

进入心流的条件:

•挑战难度略高于现有水平(舒适区边缘)。

•全神贯注,屏蔽干扰。

•有清晰的反馈机制(如运动APP的配速提醒)。

「当习惯成为心流的入口,自律就变成了自燃。你不是在坚持,而是在享受与自己深度对话的时光。」

八

30天习惯养成实战计划

(一)第一周:身份觉醒与环境准备

•步骤1:定义理想身份

写下「我想成为什么样的人」。比如:「我是一个健康活力的人」「我是一个终身学习者」。

•步骤2:环境改造

◦清理手机屏幕,只保留与目标相关的APP。

◦设立「习惯触发点」。想早起?把闹钟放在离床2米外;想读书?在沙发扶手、床头放几本书。

•步骤3:每日宣言

每天早晨对着镜子说:「我是[理想身份],[习惯行为]是我的日常。」

(二)第二周:微习惯启动与记录

•步骤1:确定微习惯

◦健身:每天穿上运动服做1个深蹲。

◦写作:每天打开文档写1句话。

◦读书:每天翻开书读1段。

•步骤2:记录与反馈

用笔记本或APP记录每天的微习惯执行情况。不要追求完美,即使只做了1个深蹲,也要记录下来,给予自己肯定。

•步骤3:微小调整

如果某天忘记执行,不要自责,而是思考如何优化触发点。比如把运动服放在更显眼的地方。

(三)第三周:深化与坚持

•步骤1:增加难度

在微习惯基础上,适当增加量。如做2个深蹲、写2句话、读2段。

•步骤2:寻找伙伴

加入同频社群(如早起群、读书群),分享进展,获取鼓励。

•步骤3:应对挑战

当遇到阻力(如想放弃),回到身份认同:「我是[理想身份],这点困难难不倒我。」

(四)第四周:巩固与扩展

•步骤1:回顾与总结

回顾30天的习惯养成过程,哪些做得好?哪些需要调整?

•步骤2:扩展习惯

基于已养成的习惯,扩展相关行为。如健身习惯稳定后,增加10分钟跑步。

•步骤3:融入生活

让习惯成为生活的一部分,不再需要刻意坚持。比如读书就像每天刷牙一样自然。

九

常见误区与解答

(一)为什么坚持21天还是没养成习惯?

习惯养成不是线性的。脑科学研究显示,简单习惯(如叠被子)需20-60天,复杂习惯(如早起写作)可能需要6-12个月。关键是「重复频率」而非「持续天数」。比如每天都读1页书,比偶尔一天读100页更有效。

(二)总是半途而废,是因为缺乏自律吗?

不是。90%的失败源于「目标过高」。试试「微习惯」:把「每天跑步30分钟」改成「每天换好跑鞋站在门口」,成功率会提升80%。微习惯降低了启动难度,让大脑更容易接受。

(三)环境设计真的有用吗?

试试这个实验:把手机放在视线外,工作效率提升42%(《实验心理学杂志》数据)。环境是无声的指令,它要么推动你前进,要么拖垮你。想养成好习惯,先打造支持性环境。

十

习惯的未来:持续进化的人生策略

习惯不是一成不变的,随着生活阶段的变化,我们需要不断调整和优化习惯。比如年轻时注重学习习惯,中年时关注健康习惯,老年时重视社交习惯。

案例:退休后的习惯调整

退休的张阿姨,从前专注于工作习惯,退休后开始培养绘画和散步的习惯,不仅丰富了生活,还结识了新朋友,提升了幸福感。

习惯的养成,是一场终身的旅程。每一个微小的改变,都在书写未来的篇章。不必等待完美的时刻,现在就行动,让优秀成为深入骨髓的习惯。

互动时刻:「在习惯养成的路上,你有哪些难忘的经历或感悟?欢迎留言分享,陪你在习惯的复利中遇见更好的自己!」

如果这篇文章让你对习惯养成有了新的认知,记得点击「在看」并转发给需要的人,让我们一起用科学的方法,把优秀变成一种本能,在习惯的滋养中,绽放生命的无限可能。

本文关键词(话题标签):#习惯养成 #微习惯 #复利效应#环境设计 #身份认同 #自我成长

网址:深度揭秘:习惯养成的底层逻辑与实操指南,让优秀成为本能的5千字成长攻略 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1207698

相关内容

浅读《为自己思考:终身成长的底层逻辑》海南岛深度游实惠攻略:低成本畅游海南全境指南

行为习惯的养成 学生行为习惯养成教育工作计划【优秀3篇】

学习的逻辑

禅宗大智慧与创新力的底层逻辑

班级通关攻略,解锁学习与成长的秘密

第十篇:数字堡垒:操作系统安全深度解析与实战指南

史上最全孩子家庭教育指南:让你成为优秀父母的秘诀!

让人生开挂的高效学习法,学习的底层逻辑

成长与快乐的优秀范文600字(5篇)