【苏轼日啖荔枝三百颗】——千古名句背后的文人情趣与生命哲学

“日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”

这句脍炙人口的诗句,穿越千年时空,将大文豪苏轼与岭南特产荔枝紧密相连,成为中华文化中一道独特的风景。当人们提及苏轼的旷达与洒脱,抑或是岭南荔枝的甜美与多汁时,这句诗总会不自觉地浮现在脑海中。然而,这短短十四字背后,究竟隐藏着怎样的时代背景、文人情怀以及对生命的深刻感悟?今天,我们就将深入解析“苏轼日啖荔枝三百颗”这一关键词,探寻其字面与深层含义。

诗句的诞生:流放惠州的荔枝之缘

《惠州一绝·食荔枝》:绝境中的豁达

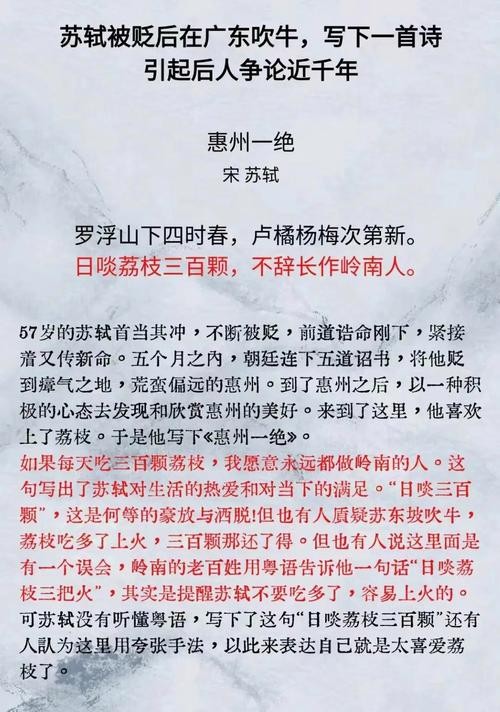

“苏轼日啖荔枝三百颗”这句诗,出自北宋著名文学家苏轼被贬谪惠州时所作的七绝诗《惠州一绝·食荔枝》。公元1094年,苏轼因“乌台诗案”的牵连,被一贬再贬,最终被远谪至偏远的岭南惠州(今广东惠州)。对于年迈的苏轼而言,这无疑是人生中的又一次重大打击。

岭南在当时被视为瘴疠之地,交通闭塞,文化不兴,环境恶劣。然而,苏轼的伟大之处在于,无论身处何种逆境,他总能以超然的乐观和豁达去面对。在惠州,他发现当地盛产荔枝,这种鲜美多汁的水果给他带来了极大的慰藉。他对荔枝的喜爱溢于言表,留下了“罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。”这样的千古绝唱。

诗中不仅表达了苏轼对荔枝的由衷喜爱,更深层次地展现了他那种“随遇而安、苦中作乐”的积极人生态度。尽管政治上饱受排挤,生活上多有不便,但舌尖上的甜美和眼前的风光,足以让他忘却烦恼,甚至生出“不辞长作岭南人”的归属感和满足感。这正是苏轼人格魅力的极致体现。

三百颗之谜:夸张手法与真实意境

文学夸张的艺术魅力

初读“日啖荔枝三百颗”,许多人会产生疑问:苏轼真的能一天吃三百颗荔枝吗?这在常理看来几乎是不可能的,即使荔枝个头再小,三百颗的量也足以令人望而却步,更遑论古人的食量和储存条件。

事实上,这里的“三百颗”并非一个精确的数字,而是苏轼运用了中国诗歌中常见的夸张手法。这种夸张并非为了欺骗读者,而是为了:

强调喜爱程度: 用一个极大的数字来形容对荔枝的痴迷与满足,淋漓尽致地表达了品尝到美味荔枝时那种心满意足的愉悦感。 渲染生活乐趣: 在被贬谪的苦闷中,找到这样一份纯粹的、近乎放纵的快乐,展现了他面对困境时积极寻找生活亮点的能力。 表现心境的豁达: 在古代,岭南荔枝运输困难,是只有达官显贵才能享用的稀有佳果。苏轼身在贬所,却能“日啖三百颗”,这本身就是一种超越逆境,享受当下,甚至带有一丝“看我多自在”的乐观与从容。因此,“三百颗”是一个意象,它代表的是“尽情、饱足、无忧无虑地享受”,而不是一个精确的计数。

现实中的“日啖”可能吗?

从现代营养学的角度看,荔枝虽然美味,但其糖分含量很高,短时间内大量食用容易导致血糖飙升,甚至引起“荔枝病”(低血糖反应)。古代荔枝的品种可能与现代略有不同,果实或许更小,但即使如此,一天食用三百颗也远超正常人体所能承受的范围。所以,从生理角度而言,苏轼每天吃三百颗荔枝的可能性微乎其微。

我们更应该关注的是,这句话所传达的情感浓度和生命态度,而非其字面上的精确性。它描绘了一个被命运捉弄却仍能找到幸福源泉的智者形象,这种精神层面的富足,远比口腹之欲的满足更具深远意义。

诗句背后的苏轼:旷达洒脱的生命哲学

逆境中的乐观主义

“苏轼日啖荔枝三百颗”这句诗,之所以能流传千古,不仅因为它描绘了荔枝的美味,更因为它成为了苏轼旷达乐观、随缘自适的人生哲学的生动写照。苏轼一生仕途坎坷,屡遭贬谪,但他从未因此消沉。他以“一蓑烟雨任平生”的超然,将每一次贬谪都视为一次体验不同风土人情、深入民间生活的机会。

在惠州,他不仅享受荔枝,还修桥筑路,兴修水利,改善当地百姓生活;他与当地百姓打成一片,学习风俗,体察民情。荔枝的甜美,成为他苦涩生活中难得的慰藉,也象征着他总能从平凡事物中发现美、发现乐趣的能力。这种能力,正是他能够逆境求生,甚至在逆境中焕发出更璀璨光芒的关键。

与民同乐的士大夫情怀

苏轼的荔枝诗,还体现了他作为士大夫与民同乐的情怀。他没有因为自己是被贬之身而自怨自艾,反而融入当地生活,享受当地特产,与百姓共同分享这份自然的馈赠。这种放下身段、亲近自然、热爱生活的态度,也正是苏轼深受后世爱戴的重要原因之一。

他笔下的荔枝,不再仅仅是水果,更是他与岭南风土人情深度融合的象征,是他对世事变迁的淡然一笑,是他对生命本真乐趣的追寻。

荔枝的文化意象:从岭南佳果到自由象征

荔枝在中国文化中的地位

荔枝,作为原产于中国南方的水果,自古以来就备受推崇。唐代杨贵妃对荔枝的喜爱,催生了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的典故,使得荔枝与皇家、奢侈和爱情产生了关联。而苏轼的“日啖荔枝三百颗”,则赋予了荔枝另一种深刻的文化内涵——不屈的生命力、乐观的精神以及对世俗烦恼的超越。

荔枝在文学作品中常被用来象征南方风情、甜蜜爱情或美好生活。而苏轼的诗句,无疑是其中最为经典和广为人知的篇章之一,它让荔枝的形象更加丰满,充满了人文色彩。

“荔枝自由”的当代解读

时至今日,“苏轼日啖荔枝三百颗”这句诗仍在被广泛引用。在互联网语境下,它甚至衍生出了一个时髦的网络热词——“荔枝自由”。这个词语并非指真的要一天吃三百颗荔枝,而是用来形容一个人在经济上实现了某种程度的富足,能够随心所欲地购买和享用自己喜爱的事物,从而达到一种精神上的满足和生活上的惬意。

“荔枝自由”的流行,从侧面印证了苏轼这句诗的强大生命力。它不仅是历史的印记,更是现代人追求美好生活、实现财务自由的隐喻,显示了经典文化符号在当代社会中的鲜活生命力。

荔枝的营养价值与食用建议

既然苏轼如此钟爱荔枝,我们不妨也简要了解一下这种水果的特性,但请记住,适量食用是关键。

荔枝的益处与潜在风险

营养丰富: 荔枝富含维生素C、钾、膳食纤维和多种抗氧化物质,有助于增强免疫力、保护心血管健康。 能量来源: 荔枝中含有较高的葡萄糖和果糖,能迅速提供能量,消除疲劳。 潜在风险: 高糖: 荔枝含糖量高,过量食用会导致血糖迅速升高,尤其不适合糖尿病患者。 “荔枝病”: 空腹大量食用未成熟的荔枝,或一次性食用过多成熟荔枝,可能引起低血糖反应,出现头晕、乏力、心慌甚至昏迷等症状,俗称“荔枝病”。这主要是因为荔枝中的某些成分会抑制人体对葡萄糖的生成。 上火: 中医认为荔枝性温,过量食用易引起“上火”症状,如口干舌燥、口腔溃疡等。食用建议: 尽管苏轼“日啖三百颗”,但我们现代人应坚持适量食用的原则。建议每次食用量控制在10-20颗左右,不宜空腹食用,最好在餐后或两餐之间作为水果补充。儿童尤其要注意控制食用量。

结语

“苏轼日啖荔枝三百颗”不仅是一句描绘美食的诗,更是一个关于生命态度的深刻寓言。它告诉我们,即使身处逆境,也能通过发现和享受生活中的点滴美好,保持内心的乐观与从容。这句诗所蕴含的豁达、积极、热爱生活的精神,至今仍在激励着我们。

从岭南的惠州到千家万户的餐桌,从宋代的诗篇到当代的网络热词,荔枝因苏轼而更加富有诗意,苏轼也因荔枝而更加亲近世人。这不仅是对一种水果的赞美,更是对一种超越苦难、享受当下的生命哲学的最好诠释。

常见问题(FAQ)

如何理解“苏轼日啖荔枝三百颗”中的“三百颗”?“三百颗”在苏轼的诗中是一种文学上的夸张手法,并非指他每天真的吃三百颗荔枝。它主要用于表达苏轼对荔枝的极度喜爱和尽情享受,以及他在逆境中也能发现生活乐趣、保持豁达乐观的心境。这个数字旨在渲染一种饱足、畅快的意境,而非精确的计数。

为何苏轼在流放时期还能保持如此豁达乐观的心态?苏轼之所以能在屡次流放中仍保持豁达乐观,主要源于他深厚的儒、释、道思想修养。他能将个人的得失荣辱置之度外,专注于当下的生活和艺术创作。他善于从平凡的事物中发现美,从困境中寻找乐趣,并积极融入当地生活,与百姓共享劳动和自然的馈赠。这种超然的生命哲学,使得他无论身处何地,都能安之若素。

除了荔枝,苏轼在惠州还有哪些著名事迹或作品?苏轼在惠州期间,除了写下荔枝诗,还留下了许多脍炙人口的诗篇,如《寓居合江楼》等。他积极参与地方建设,如募资修筑惠州西湖的苏堤,方便当地交通;他还曾研制“东坡羹”,改善当地饮食。此外,他还在此期间致力于著书立说,如《东坡易传》等,体现了他虽身处逆境但仍心系苍生的情怀。

荔枝为何会成为中国文化中的重要意象?荔枝成为中国文化中的重要意象,原因有多方面。首先,它原产中国南方,口感独特,被誉为“岭南佳果”。其次,历史上有杨贵妃酷爱荔枝的典故,赋予了它皇家、奢侈和爱情的色彩。最重要的是,苏轼的“日啖荔枝三百颗”一诗,极大地提升了荔枝的文化内涵,使其与文人雅趣、豁达乐观、逆境求生等精神品质紧密相连,成为一种富有诗意的文化符号。

现代人食用荔枝时应注意什么?现代人食用荔枝时应注意适量。虽然荔枝营养丰富,但其糖分含量较高,过量食用容易导致血糖波动,甚至引发“荔枝病”(低血糖症状)。建议每次食用量控制在少量范围内(如10-20颗),不宜空腹食用,最好在饭后或两餐之间享用。对于糖尿病患者和儿童,更需严格控制摄入量,以避免不适。