城市观察者系列(二十六)·街道建成环境对夏季人体热舒适度的影响研

城市生活观察:绿色出行对城市环境的影响 #生活乐趣# #生活分享# #城市生活观察# #城市生活方式研究#

点击上方 “RLncut研究站” 关注我们哦!

本文章版权归本公众号所有,转载或任何形式的引用请联系本团队。

城市观察者栏目简介

我们的城市一直在大兴土木,建筑建造的很挺拔,道路铺设的很宽阔,但这么精致的城市空间却越来越让我们压抑的喘不过气。华丽的外表下,城市中的生活气息却日渐削弱,城市中的室外公共空间变得尤为珍贵,像一张有形或无形的网,编织出了城市生活的激情与活力。

城市观察者栏目是由RLncut研究站主持人杨鑫、张琦发起,栏目主旨在于观察我们居住的城市,丈量我们使用的空间,揭示表象背后的本质,挖掘活力激发的源泉。

本栏目将会持续推送世界各地城市观察的系列成果,分享更多专业视角下城市发生的事件。

栏目主持人:杨鑫 张琦

本期作者: 李昊澄

01绪论

全球温室效应不断加剧,人居环境中的热舒适性以及如何提升热环境水平得到了广泛的关注。城市街区作为人居环境中重要的建成场所,适合作为研究热舒适度影响因素的良好实验场所。

热舒适度是指大多数人对客观热环境从生理与心理方面都达到满意的状态。热舒适评价最早起源于20世纪初英国矿工工作场所的热环境状况评价(Aynsley et al.,1990),发展至今已有100余年历史。随着相关学科发展,借助热舒适度指数的热环境评价工作已经取得了巨大进步,尤其在城市热环境评价和改善方面研究较多,对促进城市规划和设计起到了积极作用[1]。热舒适度评价指标中,生理等效温度模型(Physiological Equivalent Temperature,PET)与通用热气候指数模型(Universal Thermal Climate Index, UTCI)对各环境参数的敏感度不一致,在温度较高时会出现过分放大个别环境参数的作用,PET会高估平均辐射温度低估风速的影响,而UTCI会高估相对湿度低估风速和平均辐射温度的影响[2]。热舒适度作为一个综合评价指标,涵盖了气温、湿度、风速以及辐射等多个环境因素对人体的影响。在城市中,街道作为人们日常生活和活动的重要场所,其建成环境的设计和规划将直接影响人们的热舒适感受。因此,研究街道建成环境对夏季热舒适度的影响,有助于深入了解城市热环境的形成机制,为城市规划与设计提供科学依据,改善城市人居环境,提高城市的适宜度与可持续性。

02街道热舒适度影响因素

2.1城市热岛效应对街道热舒适度的影响

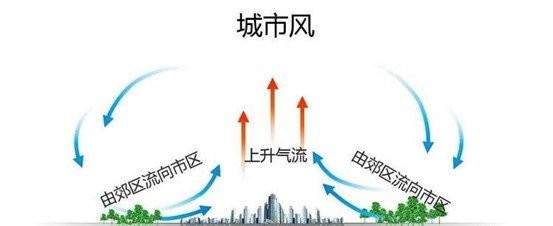

城市热岛效应是城市相对于周边乡村地区的温度升高现象(图1)。由于城市地表和建筑物的特殊性质,城市热岛效应在夏季尤其显著。研究表明,城市热岛效应显著影响了城市街道的热舒适度。高密度的建筑群和硬质表面导致街道环境吸收和储存大量的太阳辐射热量,导致夜间街道温度较高、通风不畅,使得城市街道更容易受到高温和高湿等不利气象条件的影响,对街道的热舒适度产生了显著的负面影响。

图1城市热岛效应示意图(图片来源:百度图片)

研究者通过城市气象观测、遥感技术、机器学习算法和软件模拟等手段[3-4],探索城市热岛现象如何影响街道的热舒适度,并提出增加公园、绿化带和街道树木等绿色空间,以吸收热量,减缓城市热岛效应的形成,改善周边街道热舒适度的策略。

2.2环境参数对街道热舒适度的影响

室外热舒适度影响因素包括物理因素、生理因素、心理因素及社会文化。气候因子作为物理因素对人体热舒适影响较为重要,但并不是完全决定因素,单一的物理因素无法客观揭示人们的热舒适状况[5]。热感觉投票(thermal sensation vote,TSV)与热舒适投票( thermal comfort vote,TCV)可以量化人们的生理因素,根据自己感受到的温度来投票表达对环境温度的主观感觉。营造舒适的小气候需考虑多种因素的综合作用,从而提高活动空间使用率。而量化模型的数据指标主要为常用的气候因子,如太阳辐射、空气温度、相对湿度、风速、绿视率及天空呈现度[6]。这些参数直接影响着人体对周围环境的感知和适应能力,进而影响人体对热舒适度的感受。

研究者通过实地测量和气象站获得气候数据,并结合机器学习算法与软件模拟分析,对街道热舒适度进行模拟和预测,探讨如何优化环境参数以改善街道热舒适度[7]。这些模拟结果可为城市规划者提供有效的决策支持,帮助优化城市设计,提高街道热舒适度。

2.3建筑与城市道路规划布局对街道热舒适度的影响

城市街道的布局、宽度、朝向等因素会影响街道所受太阳辐射和通风程度。街道宽度和街道朝向以及建筑高度的不合理布局可能会导致较少的阴凉区域,影响行人的步行体验[8]。道路材料的选择也会对热舒适度产生影响。混凝土和沥青等硬质表面会吸收和释放大量热量,而透水铺装和绿化植被则能在一定程度上缓解城市热岛效应,提高街道热舒适度。

合理的建筑布局、建筑立面材料选择和设置遮阳设施能够减缓热岛效应,提供阴凉和舒适的休息区。同时优化街道布局和宽度,形成通风走廊,改善空气流通,以提高城市热环境和街道热舒适度,提高居民的热舒适感,创造宜居的城市环境。

2.4绿化种植对街道热舒适度的影响

绿化种植在改善街道热环境中具有调节效用[9]。植物的蒸腾作用能吸收太阳辐射和热量,降低地表温度,减缓热岛效应的形成。树木和绿化带的遮阳效果能够减少地面和周围建筑物的长波辐射交换,降低地面温度,创造舒适的遮阴区域,为居民提供凉爽的休息和活动场所。植物的蒸腾也有助于调节周围空气的湿度,提高人体对热环境的适应性,有效缓解室外热应力。通过合理的绿化规划和植物选择,可以显著改善街道的热舒适度,减轻城市热岛效应,提供阴凉和舒适的环境(图2)。

图2 悉尼城市街道旁的立体绿化(杨鑫、张琦摄于2015年)

03基于建成环境的街道热舒适度改善策略探讨

3.1改善植物种植模式

在植物群落结构的微气候效应研究中,普遍认为乔灌草复层群落结构相较于草地或灌木等单层群落结构表现出更强的降温和增湿效应[10]。乔灌草复层群落结构中不同高度和层次的植被相互作用,形成了复杂的空气流动和水分蒸发转移过程。这种多层次的植物结构使得群落内部形成了较大的空气流通和阴凉区域,有利于降低局部的温度,并促进植被蒸腾作用和水分释放,从而增湿周围环境。因此,乔灌草复层群落结构在改善微气候条件方面具有更显著的效果。

有研究发现,当保持树木冠幅直径与种植间距比值(D/S)不变时,改变树木的排数对降低树下空气温度的影响并不显著,即使在单排和双排(D/S=2)树木之间,平均空气温度的最大差异仅为0.2℃。然而,一旦改变冠幅直径与种植间距比值,树下空气温度将产生较大的变化[11]。这是由于冠层结构的改变导致了空气流动和热辐射的差异,从而影响了树下的热环境。

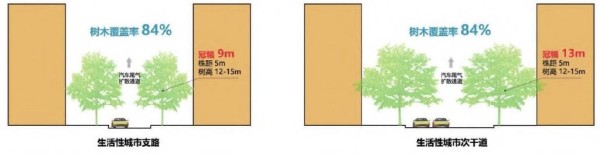

在街道中,树木盖率达到84%时,可以达到相对最优的舒适水平。其中,支路行道的树冠幅为9m,次干道行道的树冠幅为13m,两者的株距均为5m,行道树的树高应保持在12~15m之间[12],这一结论与前文研究结论相近。这样能够在街道上形成宜人的绿荫和阴凉空间(图3),提高人们在街道上的热舒适感。因此,树木种植的规划和布局需要根据不同街道类型和环境要求进行合理设计,以实现最佳的绿化效果和城市居民的出行体验。

图3街道树木覆盖率优化示意图(图片来源:《Landscape optimization strategy of living streets in Nanshan District of Shenzhen based on ENVI-met microclimate simulation. Design Community》)

3.2优化街道布局

街道布局与形态对街道热舒适度的影响是显著的。合理的道路朝向、建筑密度和高宽比,能够有效调节街道的热环境,提供足够的阳光和通风,降低周围环境的温度,减轻炎热夏季的高温影响。综合考虑这些因素,可以有效改善街道的热舒适度,提高人们在街道上的热舒适感受,增强城市的宜居性和可持续发展。

研究结果表明,街道高宽比对街道热环境有着显著的影响。一项研究指出街道高宽比范围≥1.5是最适宜的比例,但街道高宽比不建议高于2.5[13]。街道高宽比与人体热舒适指数(PET)呈负相关性,街道高宽比越大,其截面处的PET值越低,也就意味着热舒适度越高。随着街道高宽比的增大,PET值降低的幅度逐渐减小,并逐渐接近阈值,这意味着在某一高宽比阈值之后,增加高宽比对街道热舒适度的改善效果不再显著。

街道围合方式也对街道热环境产生影响。街道围合度与商业步行街内的太阳辐射和相对湿度相关性较高,而与风速和空气温度的相关性较低。较好的街道围合度意味着日间受到的太阳辐射较少,相对湿度较高,因此街道PET值越低。

街道朝向也对街道PET值产生影响。越接近南北朝向的街道PET值越低,这可能是因为南北朝向的街道能够更好地利用阳光和通风资源,降低热岛效应。

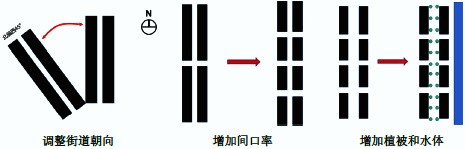

综上所述,街道高宽比、围合方式以及朝向对街道热舒适度具有重要的影响。对此提出了一些改造策略。对于新建步行街而言,选择北偏西45°至南北向作为街道朝向是较为有利的选择。这样的朝向有助于减少直射太阳辐射,降低街道的热感。因此,在规划新的步行街时,应充分考虑街道的朝向,以创造更为舒适的行人环境。对于已有的步行街而言,街道朝向可能无法改变,但仍有一些有效的空间形态因素可以调整以降低夏季街道的热舒适度(图4)。例如,可以增加街道两侧建筑的间口率,使得风更容易进入街道内部,提供更好的通风效果,从而减轻热感。此外,增加乔木和水体的布置,能够增加街道的阴影区面积,有效改善街道的整体热环境。树木的绿化能够提供阴凉遮蔽,降低周围环境温度,并通过蒸腾作用增湿周围空气,提升热舒适度。同时,在商业步行街内设置水体,如喷泉、人工湖等,不仅能够降低空气温度,还能为行人带来清凉感[14](图5)。

图4街道布局优化措施示意图(图片来源:《A study on the spatial form of Suzhou commercial pedestrian street based on microclimate and thermal comfort》)

图5 德国施瓦本格明德小镇街道水景(杨鑫、张琦摄于2019年)

3.3优化道路铺装材料与下垫面

选择适合的铺装材料和下垫面可以影响街道表面的热吸收和散热能力,从而影响周围的热环境。在以往的研究中,使用大量高反射率的铺装材料被认为是降低空气温度、减轻热岛效应的有效方法[15]。然而,在进一步的研究中,对于微小尺度的步行街区,发现采用高反照率材料可能会带来一些局限性。尽管使用这些材料可以降低行人所处空间的空气温度,但环境的辐射平衡也会受到影响。降低的表面空气温度会被太阳辐射反射的增加所抵消,导致实际上行人所承受的热应力增加。这一发现表明单纯依赖高反射率铺装材料并不能完全解决街区的热舒适问题[16]。因此,在优化街道热环境时,需要综合考虑铺装材料的特性和周围环境的复杂影响。除了反射率,还需考虑热容量、热导率以及透水性等因素。不同颜色和光亮程度的石材影响区域平均PET值。较深色、高光亮程度的石材吸收更多热量,即使反射率相同,热环境也会有差异。保持石材种类、颜色、辐射率一致时,不同反射率也影响街区的热环境[17]。

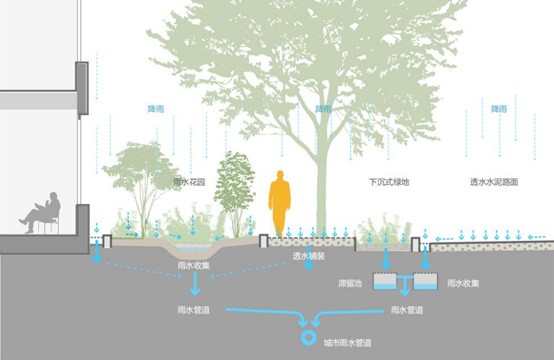

在对街区的下垫面材质进行选择时,首要考虑的是采用反射率较低、光亮程度较低、颜色较浅的材料。这样的选择有助于减少对太阳辐射的吸收,从而降低地表温度和街区的热岛效应。同时,随着海绵城市建设的推进,建议优先选用具有良好透水性的下垫面材料,例如透水石砖、透水混凝土。透水铺装可以更好地应对城市极端天气变化,增强排水能力,有效减少暴雨洪水的积水问题,并可以在调节城市热环境方面发挥积极作用(图6)。在夏季,为提升街区的热舒适性,可适度增加遮阴空间的设置,例如建造亭、遮阳亭,为行人提供避暑休息的场所。此外,加大绿色植物的布置也是关键策略,不仅能调节街区的微气候环境,还有助于提高局部空气湿度,减缓炎热气候的不适感[18]。

图6透水铺装示意图(图片来源:《上海市街道设计导则》)

04总结

本文主要探讨了城市街道热舒适度的影响因素及改善策略。环境参数、建筑与城市道路规划布局、绿化种植都会在不同程度上影响街道热舒适度。本文探讨了三个改善街道的热舒适度的具体策略。首先,改善植物种植模式,通过多层次植被结构,提供绿荫和阴凉空间,降低局部温度,增湿周围环境。其次,调整街道朝向、高宽比等因素,提供足够的阳光和通风,降低周围环境温度。最后,选择合适的铺装材料和下垫面,减少热吸收,增加遮阴空间和绿色植物布置,进一步提高热舒适度。综合运用这些策略,可以创造更宜人的行人环境,促进城市的宜居性和可持续发展。

参考文献:

[1]吴志丰,陈利顶.热舒适度评价与城市热环境研究:现状、特点与展望[J].生态学杂志,2016,35(05):1364-1371.DOI:10.13292/j.1000-4890.201605.036.

[2]王一,潘宸,黄子硕.上海地区不同季节PET和UTCI的适用性比较[J].建筑科学,2020,36(10):55-61.DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2020.10.07.

[3]李延明,张济和,古润泽.北京城市绿化与热岛效应的关系研究[J].中国园林,2004(01):77-80.

[4]张华平,毛志芳.利用遥感影像对南昌市热岛效应的评价研究[J].江西测绘,2023(01):12-14+53.

[5]唐娜,邓玉婉,李忻怡等.室外热舒适影响因素研究进展与启示[J].现代园艺,2022,45(06):192-194.DOI:10.14051/j.cnki.xdyy.2022.06.006.

[6]李佳妮. 城市绿道热舒适度评价及优化研究[D].北京建筑大学,2022.DOI:10.26943/d.cnki.gbjzc.2022.000086.

[7]Rishika Shah, R.K. Pandit, M.K. Gaur,Urban physics and outdoor thermal comfort for sustainable street canyons using ANN models for composite climate,Alexandria Engineering Journal,Volume61, Issue12,2022,Pages10871-10896,ISSN1110-0168,https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.04.024.

[8]Seok Hwan Yun, Dong Kun Lee, Zheng Gang Piao, Chae Yeon Park, Sang Hyuck Kim, Eun Sub Kim,Developing a three-dimensional urban surface model for spatiotemporal analysis of thermal comfort with respect to street direction,Sustainable Cities and Society,Volume 97,2023,104721,ISSN 2210-6707,https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104721.

[9]Zhengtong Li, Hao Zhang, Yu-Hsuan Juan, Yee-Ting Lee, Chih-Yung Wen, An-Shik Yang,Effects of urban tree planting on thermal comfort and air quality in the street canyon in a subtropical climate,Sustainable Cities and Society,Volume 91,2023,104334,ISSN 2210-6707,https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104334.

[10]李辉,赵卫智,古润泽等.居住区不同类型绿地释氧固碳及降温增湿作用[J].环境科学,1999(06):41-44.DOI:10.13227/j.hjkx.1999.06.011.

[11]何采蔚,郑森林.热湿气候下树种和种植模式对街道热舒适度影响的模拟研究[J].住宅与房地产,2023(11):12-17.

[12]王庆,邱智豪,孙浩东等.基于ENVI-met微气候模拟的生活性街道景观优化[J].住区,2022(04):138-146.

[13]Luz Alicia Cárdenas-Jirón, Kathrin Graw, Marcel Gangwisch, Andreas Matzarakis,Influence of street configuration on human thermal comfort and benefits for climate-sensitive urban planning in Santiago de Chile,Urban Climate,Volume 47,2023,101361,ISSN 2212-0955,https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101361.

[14]朱吉奇. 基于微气候及热舒适度的苏州商业步行街空间形态研究[D].苏州科技大学,2022.DOI:10.27748/d.cnki.gszkj.2022.000279.

[15]Synnefa A,Santamouris M,Livadal. A Study of the Thermal Performance of Reflective Coatings for the Urban Enironment [J] .SolarEnergy,2006,80(8) :968-981.

[16]Evyatar Erell , David Pearlmutter, Daniel Boneh , et al. Effect of High-albedo Materials on Pedestrian Heat stress in Urban Street Canyons [J].Urban Climate,2014,10:367-386.

[17]常鑫悦. 基于ENVI-met的合肥淮河路步行街区室外热舒适性评价与空间形态优化策略研究[D].安徽建筑大学,2022.DOI:10.27784/d.cnki.gahjz.2022.000281.

[18]杨阳,唐晓岚,吉倩妘等.基于ENVI-met模拟的南京典型历史街区微气候数值分析[J].苏州科技大学学报(工程技术版),2018,31(03):33-40.

本文收录于《Journal of Landscape Research 》2023年第4期“城市观察者系列”专栏

本期公众号排版编辑:李昊澄

RLncut研究站成员

杨 鑫 张 琦

张琦(女) 刘思杨 黄辰宇 黄智鹏 王婧祎

王鹤影 陈 悦

薛雯丹 祁子卓 李昊澄 李同宇

高雯雯 刘 静 李 超

李博文 夏晓雅 赵鹏

长

按

关

注

区域 | 城市

文化 | 社会 | 气候 | 环境 | 交通

Region+Landscape NCUTLab

以区域、城市、文化、社会、气候、环境、交通、资源等综合视角,关注多领域风景园林的延伸与整合。

R+L ncut 研究站

微信号 :RLNCUT

欢迎持续关注!

网址:城市观察者系列(二十六)·街道建成环境对夏季人体热舒适度的影响研 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1233248

相关内容

植物配置对生活性街道冬季微气候舒适度的影响研究——以成都市金沙街道为例气候与建筑环境对人体热适应性的影响研究.docx

北京老城历史街区街道热舒适度现状评测及优化策略研究

建筑热环境与人体热舒适的关系?同样温度为什么有人舒服有人难受

室内环境对人舒适度的影响

西安城市生活服务型街道气候适应性设计研究

《生活性街道物质空间环境对街道活力的影响研究》

湿热地区城市居住区热环境舒适性评价及其优化设计研究

基于夏季小气候效应的杭州街道适应性设计策略研究

夏季浙江省地域气候适应性民居热舒适研究