人工智能独角兽企业的战略选择:开源还是闭源

对于小型企业,开源软件如OpenOffice Calc也是不错的选择 #生活技巧# #财务管理技巧# #财务软件#

+关注

导语

对于人工智能创业企业而言,开源协作与产业链协同将成为新常态,竞争的核心将逐步从单点竞争转向生态整合能力的竞争。随着技术的快速迭代,技术本身不再是唯一的护城河,人工智能创业企业需要特别关注如何将人工智能嵌入真实场景并创造用户价值。同时,伦理合规与社会责任成为这些企业不可忽视的可持续发展竞争力来源。

文 / 王钦

近年来,以大模型、自动驾驶为代表的人工智能独角兽企业加速涌现,成为独角兽企业群体中最重要的生力军。《中国独角兽企业发展报告(2025)》显示,409家独角兽企业分布于12个领域。从估值来看,人工智能独角兽企业估值位列第一,为4612亿美元,超过总估值排在第二的新消费与零售、第三位的集成电路领域的估值总和。DeepSeek-R1的发布,更是引发了全社会对开源战略模式的关注,人工智能独角兽企业开源还是闭源的战略选择成为热议的话题。一方面,人工智能独角兽企业的战略选择离不开对环境动态变化和自身实力的判断;另一方面,人工智能背景下的开源现象和内涵特征也不同于我们之前对开源软件的理解。因此,本文将从价值选择、目标聚焦和发展路径三个维度,对人工智能独角兽企业开源或闭源的战略选择进行立体化分析。

价值选择:商业价值与社区价值

自由与开源的演化

一谈起自由和开源,大家就会想到Linux操作系统、Apache网络服务器、Mozilla浏览器、GNU C编译器、Perl脚本语言和MySQL数据库管理系统等影响人类生产和生活的产品,以及各种许可证,比如GPL、LGPL、Apache、MPL、MIT、BSD等。这些产品和许可证反映了自由与开源概念的演化。开放、协作的种子在20世纪50年代计算机发展的早期就已经播撒下了,1983年理查德·斯托尔曼(Richard Stallman)发起的“GNU计划”成为“自由软件运动”兴起的标志性事件。但是“Free”一词的含义是模糊的,既表示“自由”,也有“免费”的意思,如果仅仅理解为“免费”,既背离了“自由软件运动”的理念,也会与软件的安全性和商业化产生越来越激烈的碰撞。

1998年,开源概念提出并得到确认。这一概念在自由软件的理念和商业化之间架起了桥梁,因此得以在学术界和产业界迅速传播并被采纳。2006年,菲茨杰拉德(Brian Fitzgerald)教授将这一发展称为开源软件的转型,即从自由和开源软件(FOSS 1.0)走向开源软件2.0(OSS 2.0),其核心是从“自由”向“价值”的内涵演化。现实世界总是多姿多彩的,原本的开源软件公司越来越具有专有软件公司的色彩,专有软件公司越来越像开源公司。通常这些专有软件公司采用了双许可证、社区发展、开源品牌等一系列开源商业策略。在开源软件2.0阶段,“价值”变得模糊起来,出现了商业价值和社区价值之间的碰撞、交汇和平衡。

开源AI3.0时代

近年来,伴随着生成式AI的快速发展,人工智能独角兽企业开源还是闭源的战略选择变得更加错综复杂,远不是开源软件2.0概念所能描述的。比如,今天热议的人工智能大语言模型,既涉及开源机器学习框架,又涉及开源模型,还涉及开源指令集架构、开源数据的内容,同时包括基础设施、垂直领域和应用等多个维度,这些都超出开源软件2.0背景下对开源概念的理解。当既有概念无法描述今天的现象时,开源软件2.0正在转型为开源AI3.0。2025年,DeepSeek-R1的开源实践,就在开源程度、结果、研发过程和技术细节等方面为理解开源的内涵提供了丰富的现实素材,进一步推动了开源AI3.0的进程。

高维战略组合

开源和闭源作为组织战略方式,有各自的优势和特点,将长期共存,这意味着企业需要动态化和系统化地运用两种战略。基于对商业价值和社区价值的综合考量,在更高维度上组合应用开源和闭源两种战略成为人工智能独角兽企业战略选择的重要特点。

例如,OpenAI的发展就经过了“开源—闭源—开源”的战略导向动态转换。2015年,OpenAI以非营利机构形式成立,旨在推动人工智能技术的开放与共享,这一理念吸引了一批顶级人才为梦想而加入。2019年,开源GPT-2模型发布,OpenAI期待构建全球开发者协作技术生态。随着GPT-3获得突破性进展,以及训练成本的增加和战略投资者的引入,出于安全性和商业化的考虑,OpenAI于2019年逐步从开源走向闭源,在GPT-4系列模型上采取了闭源策略。进入2025年,面对开源模型在性能上的加速进步,OpenAI计划采取“分层开源”的组合策略。一方面对轻量级模型进行开源,建立更透明的社区协作机制,从而收获社区价值;另一方面对核心模型采取闭源策略,维持底层技术优势,尽可能收获商业价值:形成“核心闭源+外围开源”的商业生态格局。

从目前的发展看,尤其是处在人工智能“大爆炸”的时刻,面对技术的加速发展和不确定的竞争环境具有“动态组合”特征的战略模式——在时间维度上具有动态性,在空间维度具有分层组合系统性——将成为人工智能独角兽企业在更高维度上有效融合商业价值和社区价值的重要选择。提出价值主张、构建价值体系和生态治理能力已成为人工智能独角兽企业价值选择的重要活动内容。虽然“价值”具有模糊性,但独角兽企业必须用活动清晰地表达出“自身的价值”。

目标聚焦:赢利优先还是市场优先

两类叙事

关于开源,通常有两类叙事。一类是一群神秘的具有天赋的软件黑客自愿开发出高质量的软件并分享给广大使用者,他们认为软件本身就是人类共享的智慧。这一类叙事多多少少具有预设性及幸存者偏差。人工智能领域技术创新最大的特点是不确定性,没有人能够预见未来,没有人能够保证一定会取得成功,可总有一群人在无畏地探索。还有一类叙事是这群人对于物质没有过高的追求,他们希望通过协作实现梦想,希望通过自己的努力获得合理的生活保障以持续追逐梦想。前一类叙事更具理想主义色彩,后一类叙事则具有更多的现实主义色彩。

对于人工智能独角兽企业而言,社区价值、社区品牌影响力的作用不可忽视,这是商业信任关系乃至商业模式建立的基石,是长期技术探索的动力。同时,商业的可持续性又无时无刻不在考验着创业者。因此,独角兽企业要在理想和现实的冲突中做出选择。

活下去

人工智能领域技术创新具有不确定性程度高、技术迭代速度快等特点。一方面,企业需要进行大量的技术探索性活动,因为主导技术轨道、基础设施层和垂直领域层的分工都未形成,一切都在变化当中。另一方面,技术迭代速度是以月来计算的,独角兽企业必须对战略目标进行快速调整和聚焦,否则,一不小心就会“错过这趟列车”,错过之后将面临更加严峻的估值、资金、人才挑战。

独角兽企业要直面活下去的挑战。是优先快速变现赢利,还是优先发展用户、扩大市场影响力,这是人工智能独角兽企业要面对的重要决策问题。最近,零一万物、百川智能、商汤科技都在战略上做出调整,更加聚焦在垂直领域上发力,专注于行业专用模型,将商业验证设置为更加优先的任务。

超越二分法

如果简单用二分法的视角看,开源有利于扩大市场影响力。“以技术换规模”,即降低技术门槛快速占领市场份额,先获得用户基础、扩大市场影响力,形成用户依赖,然后再赢利。这类似互联网平台企业的做法,先烧钱再赢利,最后赢家通吃。闭源则是赢利优先,企业基于技术独占性构建壁垒,直接通过软件许可、订阅服务或定制化解决方案获利,通过快速赢利获得利益相关方的认可。然而,商业实践往往会超越二分法,将赢利和市场有机融合,在二者之间形成正反馈效应。

近期,智谱华章提出IPO申请,引发热议。2024年一年,智谱就完成了4轮融资,估值超过200亿元。智谱在战略选择上非常重视开源与闭源、赢利与市场的有机融合。一方面通过开源实现大规模协作,扩大社区影响力,积极开展探索性技术创新;另一方面通过闭源保护核心技术,提高技术创新效率和商业赢利能力:市场扩大提升影响力,赢利支撑市场持续扩大,市场和赢利之间实现正反馈。

2025年4月,智谱将最新GLM模型系列开源,包括32B和9B尺寸,涵盖基座、推理、沉思三类模型,全部遵循MIT开源许可协议,面向商业用途免费开放。加上此前已经开源的模型,智谱已累计开源55款模型,累计下载量近4000万次,涵盖文本、推理、语音、图像、视频、代码等多领域。在C端入口上,开源模型GLM-4嵌入三星手机,有利于扩大用户基数。此外,智谱还大力进行开源社区建设和开源工具链支持工作,助力技术普惠。

同时,智谱也提供企业级闭源服务,加快旗舰模型闭源迭代。他们面向金融、医疗等行业提供定制化大模型私有部署服务,进行增值功能收费,支持企业数据隔离与合规需求。旗舰模型GLM-4-Plus在语言理解与长文本处理上保持闭源优势,仅在公开评测中展示性能,避免技术细节外泄,并不断通过保留底层技术自主权,构建多模态技术壁垒。

发展路径:技术占位与生态协作

竞争的再认识

在人工智能技术快速迭代与全球化竞争的背景下,人工智能独角兽企业面对的竞争环境不仅颠覆了传统的竞争逻辑,更推动了对竞争观念的再理解。一是生态竞争。人工智能创业企业的竞争已从单一技术或产品的比拼,转向全产业链生态的构建。企业不仅需要通过开源模型吸引开发者,占据一定的生态位,还需要聚焦商业化场景,形成“技术占位+场景变现”的共生模式。二是场景竞争。竞争正在从通用模型构建走向垂直场景深耕,更加注重对垂直场景的深度整合,包括对行业大模型的专业化应用开发,进而通过垂直领域的数据积累与工程化经验,克服“长尾陷阱”,实现B端高效落地,真正为用户创造价值。三是伦理和安全的竞争。竞争在考虑技术至上的同时也在逐步转向合规优先。随着人工智能应用的普及,伦理与安全成为竞争的新维度,如隐私与数据安全等,企业需在开源与私有化部署间寻求平衡。整体上,对于人工智能创业企业而言,开源协作与产业链协同将成为新常态,竞争的核心将逐步从单点竞争转向生态整合能力的竞争。

随着技术的快速迭代,技术本身不再是唯一的护城河,人工智能创业企业需要特别关注如何将人工智能嵌入真实场景并创造用户价值。同时,伦理合规与社会责任成为这些企业不可忽视的可持续发展竞争力来源。

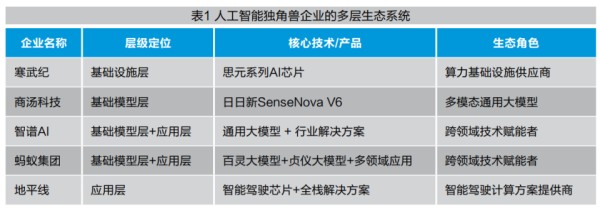

多层生态系统

人工智能独角兽企业的多层生态系统可分为基础设施层、基础模型层和应用层。基础设施层为人工智能技术提供底层硬件、算力支持和数据服务,是整个生态的基石,寒武纪等企业提供AI芯片,Scale AI专注于数据标注服务即属于这一层。基础模型层聚焦核心人工智能技术研发,构建基础通用大模型,比如DeepSeek的大模型,智谱、商汤的多模态大模型,覆盖文本、图像和语音等多领域。应用层包括消费级应用和企业级解决方案,如蚂蚁集团在生活服务、医疗健康、金融服务、智能终端领域的应用,地平线科技的自动驾驶,智元的机器人等(见表1)。

整体上看,人工智能独角兽企业的生态系统呈现“分层协同”特征。基础设施层提供底层支撑,基础模型层驱动技术突破,应用层实现价值落地。未来,随着算力成本下降和算法迭代加速,生态竞争将更聚焦于跨层协同能力,比如芯片与模型的适配优化,以及对垂直场景的深度渗透。

跨层协同

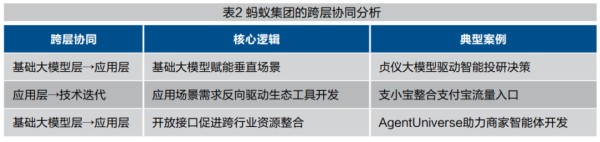

人工智能独角兽企业在多层生态系统中的跨层协同,体现为基础设施层、基础大模型层和应用层之间的深度耦合与动态平衡,其核心逻辑在于通过技术创新驱动场景落地,以生态开放实现资源整合,最终推动全产业链的智能化升级。

比如,蚂蚁集团依托百灵多模态大模型和贞仪金融场景大模型,构建跨模态理解与决策能力,支持合同秒级解析与智能投研决策,显著提升金融机构效率,并通过应用层需求反向驱动技术迭代,实现垂直生态渗透。在金融服务领域,AI金融管家“蚂小财”连接200家机构,将专业理财服务下沉至三线以下城市,45%用户来自下沉市场,体现普惠金融与技术普惠的双向协同。可信AI技术将支付宝资损率控制在亿分之一以下,形成基础大模型层与应用层的闭环反馈。为了进一步推进基础大模型层和应用层之间的紧密协同,推动生态伙伴共创价值,蚂蚁推出AgentUniverse智能体开发平台,开放API接口,支持零代码创建智能体并一键发布至支付宝生态,打通支付、搜索等20余项工具,降低开发者接入门槛,实现对医疗、政务等行业或领域的资源整合和场景智能化升级(见表2)。

关于作者 | 王钦:中国社会科学院工业经济研究所研究员、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任

责任编辑 | 刘永选(liuyx6@sem.tsinghua.edu.cn)

免责声明:本内容来自腾讯平台创作者,不代表腾讯新闻或腾讯网的观点和立场。

举报

举报

网址:人工智能独角兽企业的战略选择:开源还是闭源 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1234473

相关内容

社区团购2024:藏起“独角兽”,开打持久战气体清洁能源是我国能源发展战略选择

从战略人力资源管理角度谈企业压力管理的对策

北京房山打造绿色能源、新材料集聚高地!实探估值超150亿元固态电池独角兽 |新质生产力调研

昆山“炫生活”一个被外界盛传将是下一个“独角兽”的企业

煤化工企业如何高效利用能源?煤化工企业能源管理系统详解

二手经济里的独角兽:爱回收的新零售布局

社区团购2024:藏起“独角兽”,比拼持久力

企业工厂智慧能源管理系统开发公司

工业企业能源管理系统:助力企业全方位能源管控