为什么六七十年代的人那么穷,还可以养五六个孩子,如今生活富裕了,却连养一个孩子都觉得压力山大?

《十万个为什么》解答孩子生活中的疑惑 #生活知识# #生活智慧# #亲子阅读推荐#

六七十年代 物质匮乏却能养育多个孩子,如今生活富裕但养娃压力陡增,这种反差本质上是 经济模式、育儿逻辑、社会结构和价值观念 发生根本变化的结果。两个时代的养娃早已不是同一概念,背后的支撑体系和成本构成有着天壤之别。

六七十年代的集体化经济中,人口与劳动力直接挂钩,孩子是家庭的生产资源;而现代市场经济中,孩子更多是消费主体,两者的经济属性完全不同。

当时农村实行工分制,孩子长到 10 岁左右就能参与集体劳动,挣半劳力工分;成年后成为全劳力,是家庭经济的核心支柱。对农村家庭来说,多一个孩子等于未来多一份收入,并且养育成本远低于其未来创造的价值。城市有单位制保障,国企或集体企业职工子女可享受单位福利,且子女顶替政策让多子女家庭有更多机会获得 “铁饭碗”,孩子是家庭长期保障的一部分。

而如今市场经济下,劳动价值与学历、技能深度绑定,孩子从出生到成年的 20 多年里,几乎完全是纯消费:奶粉、学区房、早教、补习班、大学学费、婚恋支持等,每一项都是高额支出,且投入与产出的关联极不确定。家庭不再依赖子女的体力劳动,反而需要为孩子的脑力竞争支付高额成本,养娃从创造收益变成持续投入。

六七十年代的育儿成本停留在 “活下去” 的基础层面,而现在的成本覆盖 “教育、发展、阶层维持” 等多重维度,两者的 “成本量级” 不可同日而语。

过去粗布旧衣老大穿完老二穿,粗粮野菜管饱即可,而现在品牌童装、有机食品、个性化饮食,成本是过去的几十倍;过去学费极低,课本循环用,无课外培训,如今早教、学区房、兴趣班、私立学校,成为家庭主要支出;过去孩子生病有赤脚医生、草药为主,诊疗费低廉,依赖集体互助,如今定期体检、进口疫苗、私立医院,儿童医疗支出高昂;过去农村住土坯房、城市单位分房,人口多反而易分大房,现在为教育资源买高价学区房,住房成本成养娃最大负担。过去孩子自行玩耍,通常是大的带小的,现在家长需要接送孩子上下学,辅导作业,投入过多的时间和精力。过去养娃是喂饱穿暖就行,现在是从胎儿到成年的全链条品质竞争,成本自然呈几何级增长。

六七十年代社会保障几乎空白,家庭必须靠多子女抵御风险;现在社保体系完善,但育儿的核心责任仍由家庭承担,且标准被大幅拉高。

那时没有养老金、医保,农民老了全靠子女赡养,城市职工退休工资也极低。多子女能分担赡养压力,甚至一个子女有出息,全家能沾光。这种养儿防老的现实需求,让多生成为家庭的生存策略。如今养老金、医保解决了老无所依的问题,家长无需靠子女养老,但社会竞争倒逼育儿标准升级:别人家孩子学钢琴、出国游学,自己的孩子不能落后;别人买学区房,自己也必须咬牙跟进。这种阶层焦虑让养娃从保障需求变成阶层维持需求,压力自然增大。

六七十年代的多子女是集体主义与传统观念的结合,现在的少而精是个人主义与竞争逻辑的结果,两者的育儿目标完全不同。

六七十年代,社会普遍贫困,大家的目标都是 “活下去、不挨饿”,育儿没有攀比压力。孩子只要长大成人、能劳动,就是合格的,且多子女符合 “人多力量大” 的集体主义价值观,被视为光荣。现在社会强调个人价值实现,家长对孩子的期待从养活升级为养好、成才,不仅要考上好大学,还要有竞争力、幸福感,甚至实现阶层跃升。这种对质量的极致追求,让每个孩子的养育都变成一场高风险、高投入的精英养成赛,养一个孩子的压力远超过去养五个。

六七十年代的多子女是集体化经济下 “低成本生存 + 劳动力储备” 的必然选择,孩子是家庭应对贫困和风险的 “工具”;现在的少子女是市场经济下 “高成本竞争 + 个人发展” 的结果,孩子是家庭实现幸福和阶层期待的 “载体”。前者的 “穷” 是普遍物质匮乏,但育儿的功能单一;后者的 “富” 是物质丰富,但育儿的功能过载。两者的对比,本质上是中国从生存型社会走向发展型社会的缩影。

网址:为什么六七十年代的人那么穷,还可以养五六个孩子,如今生活富裕了,却连养一个孩子都觉得压力山大? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1282992

相关内容

一个奇怪现象:穷人把孩子培养成富二代,富人反而在培养孩子节约“ 穷养 ” 孩子问题大,勤俭节约的好习惯却不可少!家长需要怎么做?

河南一名37岁女性连续生育六个孩子,丈夫是大型企业的总裁

【育儿知识】培养孩子专注力的十大方法,六大法则,五大诀窍

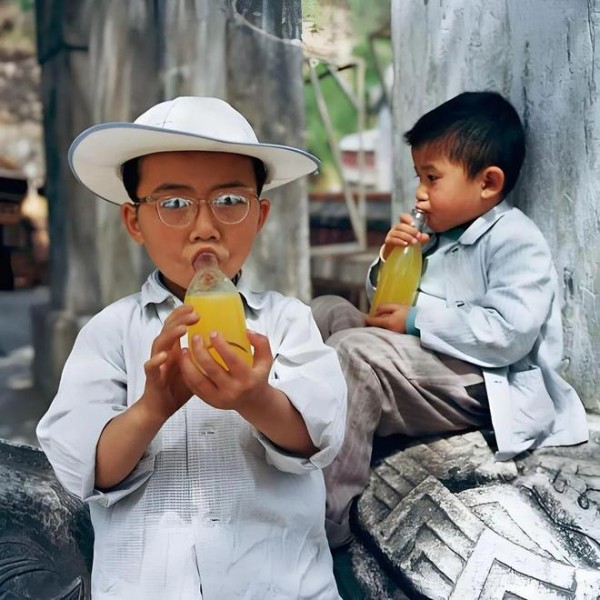

六七十年代儿童宣传画:那时的孩子没有学习压力,生活好开心

给孩子的文化经典,看三十六计学生活智慧!

我们为什么对孩子进行艺术教育?不只为了让孩子拥有一技之长

陪孩子走过小学六年

普通家庭如何给孩子一个真正“富裕”、充实的人生的三点建议

十二个金点子助您培养出幸福孩子