【知新·读书会】NO.19《日常生活中的自我呈现》

日常生活中的自我提升可以通过阅读每日一书来实现,提升自我认知。 #生活乐趣# #生活日常# #慢生活理念# #日常自我提升#

一、作者简介与写作背景

(一)本书作者:欧文·戈夫曼(Eraving Goffman)欧文·戈夫曼是加拿大裔美国的社会学家和作家,符号互动论的代表人物。于1922年出生于加拿大曼维尔,1945年毕业于多伦多大学,1953年在芝加哥大学获博士学位。1962-1968年任加利福尼亚大学伯克利分校社会学教授。1968年在宾夕法尼亚大学任本杰明·富兰克林人类学和社会学教授。1981-1982年任美国社会学协会主席。戈夫曼对社会学理论的最大贡献是在他1959年的书中《日常生活中的自我呈现》开始的戏剧透视法的符号互动论研究。主要著作:《日常生活中的自我呈现》(1956)、《避难所》(1961)、《邂逅》(1961)、《公共场所行为》(1963)、《污名》(1963)、《互动仪式》(1967)、《框架分析》(1974)、《交谈方式》(1981)等

欧文·戈夫曼(Eraving Goffman)

(二)写作背景历史脉络:二十世纪四五十年代,美国正沐浴在二战胜利的荣耀之中,未来将持续十年之久的黑人平权运动在这个时候才刚刚展开,可以说,美国和美国人处于一个无比自信的时期。戈夫曼在这本书中表达出了自己对白人生活的认同感,比如“在我们盎格鲁撒克逊社会中”这样的说辞反复出现,美国无对外战争,经济蒸蒸日上,美国文化席卷全球,黑人平权还未开始,这是北美白人中产阶级最美好的时光。在这本书中,戈夫曼明确以中产阶级来定位他的研究对象。从美国人的行为出发,去探究美国社会的运作,他认同美国白人文化,这一认同为这本书注入了细腻、专注与深刻的特质。

学术脉络:二战后,美国的社会科学逐渐成为西方社会科学的主流。20世纪50年代的美国社会以哈佛大学为学术中心,以帕森斯为核心的帕森斯学派在社会学界具有统治地位,戈夫曼也不可避免地受到了影响。帕森斯学派主张用结构功能主义来认识社会,倾向于建构宏大的社会理论。其中结构功能主义是指侧重对社会系统的制度性结构进行功能分析的社会学理论,主张用功能分析方法认识和说明整个社会体系和社会制度之间的关系,认为社会生活之所以能维持下去,是因为社会找到了一种手段(结构)去满足人类的需要(功能)。其最重要的理论是社会均衡论。戈夫曼在这本书中同样认为礼仪、社会规则能影响人们表演进而维持社会的互动秩序(礼仪、社会规则具有这样的功能)。此外,戈夫曼还弥补了帕森斯学派的一些缺陷,帕森斯学派聚焦于建构宏大的社会理论,戈夫曼则强调微观的社会互动理论。

具体写作背景:《日常生活中的自我呈现》是戈夫曼于 1945-1951 年在设得兰群岛进行实地调查时的创作。当时,他生活在设得兰群岛的一个佃农社区,并对这个生活在这个社区的居民日常生活进行了深入的观察和研究,根据观察所得实地研究材料写出了这本书。在书中,戈夫曼以独特的视角,把戏剧比拟的概念引入了社会学分析,对日常生活中的人际互动细节进行研究,并用戏剧舞台语言对人们的日常生活行为进行了生动的描述。

二、内容概述

本书是一本著名的社会学著作,社会学的基本问题是:探求社会的构成和运用。戈夫曼同样探讨这个问题,不过他用了一个特殊的视角,即“戏剧表演的视角”。戈夫曼认为戏剧的视角可以作为技术的、政治的、结构的、文化的视角的一种补充。因此这本书的理论意图是用一个特定的视角展示特定的社会生活(英美的社会生活),然后将发现的一组特征整合为一个框架——一个可以用来理解社会设置的框架。本书的研究问题是:把握英美社会典型的社会特征,分析这些特征是如何通过无数个个体行动者在具体的场景,通过具体社会、社交而产生,进而沉淀为社会制度的?

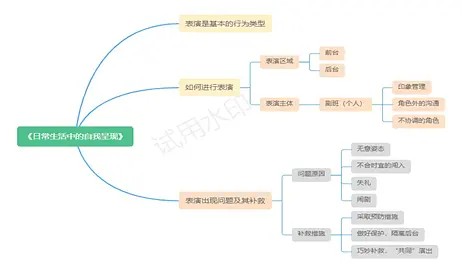

根据本书的目录和逻辑框架,可以将其分为以下三个部分。

当一个人出现在我们面前时,我们通常会想要了解这个人。了解他,有助于我们预期他想要做什么,他可能会做什么,我们能够期待他做什么。从生活经验可知这个人也知道我们在观察他,为了传达特定的信息给我们或者说为了控制我们,他会主动调整自身行为。一个合格的社会个体有能力通过表达自己来影响大家对整个情境的定义之一。这一有意识的行为就是表演。戈夫曼对于“表演”的定义是:个体持续面对一组特定观察者时所表现的、并对那些观察者产生了某些影响的全部行为。(察言观色,见什么人说什么话)

戈夫曼明确区分了个体表达的这两种类型,表演者给予的表达和表演者流露出来的表达。给予的表达,往往依赖于 清晰而明确的语言。流露的表达是戈夫曼在这本书中关注的重点,他的范围更加广泛,甚至广泛到无法定义,比如我们刚刚明确的语言表达定义为给予的表达,可是我们都知道存在言外之意、弦外之音。

(二)如何进行表演戈夫曼从戏剧的视角认为表演是基本的行为类型后,详细探讨了表演是如何进行的,其中包括表演主体、表演区域以及多种印象管理技巧。

1.表演区域

在表演区域,戈夫曼提出了非常有名的一对概念,即“前台”和“后台”。“前台”是指个体在表演中以一般和固定的方式有规律地为观察者定义情境的部分,是个体在表演期间有意无意使用的、标准的表达性装备。

前台有两种模式,一种是固定的、静态的前台,例如“舞台设置”。在现实生活中类似医生的手术仪器、律师的书等等,“舞台设置”能够反映其角色。另一种前台模式是相对移动的,戈夫曼在此又称之为“个人前台”,即表达性装备中能使我们与表演者产生内在认同的部分。个人前台(外表和举止)的组成部分可能有:官职或官阶的标记;衣着服饰;性别、年龄、种族特征;身材和外貌;仪表;言谈方式;面部表情;举止;等等。

后台区域或后台可以定义为这样一个场所,与给定的表演相关联,在这里的表演所促成的印象,故意要制造出与前台表演相反的效果。后台是表演者可以确信观众不会突然闯入的地方,也是表演者能够隔离观众的地方。在后台人们可以摆脱周遭的羁绊,卸下前台的面具,稍微放松一下。比如厨房的女佣在休息时可以全然不顾女士的形象而跷二郎腿,医生们可以在休息室里闲谈却不必摆出严肃的神情。

总之,必须记住,前台和后台之分,仅仅只是就特定表演而言,因此,我们指的是当特定表演正在进行时,该场所所具有的功能。也就是说一个地方不是生来就是前台或后台,而是要根据具体的表演来看,现在是前台的某个地方也许在其他情境中就变成了后台。比如我们常认为的下班回到家是回到了后台,但当有客人来家里时,家里的客厅或其他地方又变成了前台。

除了前台和后台,我们有理由增加第三区域———剩余区域,即已确定的两种区域以外的所有地方。我们不妨把这种区域称之为“局外”(the outside)区域。把这种既非给定表演的前台也非其后台的区域称为局外区域。也就是说一个表演不可能涉及所有的区域,除了前台和后台,很多和表演无关的区域就是局外区域。比如医生在给病人看病时,就诊间是前台,休息室是后台,那医院里的其他区域甚至外面的区域饭店、奶茶店等等就与这个表演无关,因此就是局外区域。

2.表演主体

我们通常认为表演的主体是个人,在这本书中戈夫曼也用了大量的笔墨来写个人的印象管理技巧,但实际上,戈夫曼认为剧班才是日常生活中的自我呈现的行动者,个体不是。

因为当我们以“个体表演”作为参照点时,一般会探讨两个层次上的事实。即以个体和他的表演为一方,以整组参与者和整个互动为另一方。但现实生活中,表演类型纷繁复杂,除了个体对个体的表演,还有多人对多人、个体对多人种种复杂情况,此时以“个体表演”作为参照点并不足够,后述情况不能仅仅把它看成是前述主题的变种。因此作者提出了“剧班”以及“剧班印象”的概念。剧班概念更具普遍性,能包含更丰富复杂的社会互动细节。当然,个体也可以组成一个剧班。戈夫曼对于“剧班”的定义是:在表演同一常规程序时相互协同配合的任何一组人。

印象管理技巧戈夫曼在明确表演主体和表演区域后,详细探讨了表演主体是如何在表演区域进行表演的。首先是五种印象管理技巧:

“理想化”:表演者想以不同方式给观众造成某种理想化印象的倾向。当个体在他人面前呈现自己时,他的表演总是倾向于迎合并体现那些在社会中得到正式承认的价值,而实际上他的全部行为却并不具备这种价值。比如我们总是在别人面前呈现“善良”的形象,而不会是“邪恶”的形象,前者即是被社会的承认的价值;

“表达控制”:给予的表达和流露的表达,观众会把一些微小的暗示当作他们表演中具有重要意义的符号,所以要注意无意姿态;

“误导”:某些情境下,观众会有一种自我适应的能力,他们会根据自己的信念来接受表演给予的暗示,并把这些暗示看成比符号本身更为重大,或者是不同于其本身符号载体的证据。如果说观众的这种接受符号的倾向会使表演者处于被误解的境地,并使表演者在观众面前进行的一切表达都必须谨小慎微,那么,这种符号接受倾向同样也会把观众自己置于被欺骗和被误导的境地;

“神秘化”:和这些对你产生期待的人保持距离,因为距离不仅能产生美,还能产生敬畏;

“真实与人为”:真实的表演是无目的地拼凑起来的东西,是个体对情境事实所作的没有自我意识的反应,是无意识的产物。人为的表演我们倾向于把它们看成是煞费苦心地一个个装裱起来的东西。

角色外的沟通在考察两个剧班出于互动的目的而呈现在彼此面前时,他们会进行印象管理,维持他们自己所声称的样子,抑制后台那些不拘礼节的行为,防止情景崩溃。但是在这个互动的过程中,剧班成员不是时时刻刻都和自己的角色保持一致。他们会在不妨碍情境定义的情况下,以一种非正式的秘密的方式进行交流,从而使自己获得喘息的机会,即角色外的沟通,主要有四种类型:

“缺席对待”:贬损观众、赞扬观众两种方式。当一个剧班的成员转入后台时,在那里,观众看不到他们,也听不到他们的言谈。通常,他们就会以一种特殊方式来贬损/赞扬观众,这种方式完全不同于他们在观众面前呈现的面对面的方式。比如服装店的店员在有顾客在场的时候,一般是热情、专业以及认真的形象,但当顾客走出该店,店员也许会换上另一个面孔,和其同事贬损刚刚那位顾客,说他穷买不起等等情况;

“上演闲谈”:当剧班成员走出观众在场的区域时,他们的讨论通常会转向有关舞台表演的问题。提出一些关于符号设备的条件问题;通过全体成员的“确定”,他们尝试性地制定出立场、界限和位置;分析前台的利之处;考虑观众可能具有的规模和性质;讨论过去表演中出现的混乱。上演闲谈,有时可也可以其他名称来表述,诸如闲话、“行话交谈等;

“剧班共谋”:即任何一种密谋沟通。如秘密暗号系统。比如在电视台中,台上的主持人和后台的导演之间会有一套秘密暗号系统,在不破坏情境的情况下,双方完成交流;

“再合作行为”:非正式的牢骚、谨慎的显露、含糊其辞的过程三种形式。

3.不协调的角色

任一剧班都有一个总体目标,即维持它的表演所建立的情境的定义。换句话说,剧班必须能够保守其秘密,而且必须保守住。其中秘密类型有隐密秘密、战略秘密、内部秘密、受托秘密、自理秘密。不协调的角色则是指不能保守秘密的人,主要有以下七种。

告密者:他们假装成剧班成员,得到允许进入后台并借此获取破坏性信息,然后公开的或背地里将表演出卖给观众;

托儿:指那些看似是一名普通观众,实际上却与表演者串通的人;

冒名顶替者:指观众中的冒名顶替者,他们不是为了表演者的利益,而是为了观众的利益。又名“秘密监督人”;

职业探子:他在观众中占据着不被注意的普通位置,观众离开时他也离开,但他离开却是到他所观察的剧班的竞争对手那里去,将其所见报告给他;

中间人或调解人:中间人知道每一方的秘密,并给每一方留下他将会保守秘密的忠实印象;

无足轻重的人;

表演过程中不在场,但却出人意料会获得有关表演信息的人。

(三) 表演出现问题及其补救表演并不总是十全十美的,在表演的过程中,不可避免的会出现情景崩溃,表演失败的情形,戈夫曼在这本书中详细探讨了表演出现问题的原因,并且提出了三种措施来解决问题;

无意姿态:表演者的行为在表达方面必须要有责任感,因为会有许多微不足道、漫不经心的动作恰恰传达了不合时宜的印象。我们把这些事件称作“无意姿态”;

不合时宜的闯入:当一个局外人偶然进入正在进行表演的区域时,或有一名观众无意间闯入了后台区域时,闯入者可能会当场撞见那些在场的人。尽管他不是有意的,但该区域在场的人还是可能会发现,他们刚才的活动已经暴露无遗了,这种活动与他们有责任在闯入者面前所维持的印象完全不相符合。这种情况称为“不合时宜的闯人”;

失礼:某一特定表演者过去的生活和目前的活动范围,至少典型地包含了一些这样的事实,即,如果这些事实在表演过程中被暴露出来,就会破坏或者至少是削弱表演者正试图作为其情境定义一部分来表现的自我。根据通常的用法,这种情境定义的崩溃可以被称为“失礼”;

闹剧:个体的举动破坏或严重威胁到合意的礼貌外表,虽然他的行动不仅仅是为了造成这种不协调,但他行动时知道可能会引起这种不协调。如“大吵大闹”;

关于解决措施第一个是预防性措施:表演者用来保证他们自己的表演而使用的防卫性措施。即要求所有人都要在情景当中表现出忠诚、纪律和谨慎。忠诚即保守秘密;戏剧表演的纪律是剧班的每个成员都遵守戏剧表演纪律并在呈现自己的角色时对其加以运用。戈夫曼指的是下列事实:当表演者表面上沉浸在他所从事的活动中,且显然是自发地、未经筹划地全神贯注于他的行为时,他依然能够在情感上与他的表演相分离,以便能够随意地应付戏剧意外。他必须装出一副其理智和情感都卷入了他所从事的活动中的样子,但又必须防止自己真的被自己的表演所迷醉,以免破坏了适当的卷人,妨碍他成功完成表演任务。谨慎即谨慎的选择剧班成员。

第二个是保护性措施:观众和局外人为帮助表演者保证表演而采取的保护性措施。防止无关人员进入到这个情景当中、观众人员的“乖巧”等等。比如观众和局外人也会非常“识相”地在必要的时候,采取自觉回避未受邀请的区域、或以观众的身份来指导自己的行为等等保护性措施;作为回应,表演者必须十分敏感地意识到并接受暗示,并迅速地调整表演。例如,主人会精心安排好在客厅的招待程序或剧班同事,而客人也会识相地配合主人的安排而不擅自进入卧室,就算是有局外人突然到来,他也会识相地先敲门或按门铃,主人便能快速地意识到便作出招待的调整。

第三重是补救性措施:把突发状况写进剧本。所以你我随时都会是剧本中的一部分。

本书的核心内容,总的来说为我们勾勒出了这样一幅图景:从戏剧的角度审视当代人的日常生活。我们发现在社会机构的界墙之内,表演者们组成剧班彼此合作,向观众呈现出特定的情境定义,这些表演由特定的礼仪活动和体面准则所维系,发生在特定的表演区域之中。剧班成员之间互相熟悉,互相依赖,他们共同拥有那些不能泄露的秘密。剧班与观众之间也维持着一种心照不宣的一致性,但是各种冲突甚至崩溃常常发生。表演者、观众和局外人都会使用各种技术来维持表演,设法避免崩溃,并通过挑选特定类型的人员来组成剧班或作为观众。

三、评价与反思

(一)评价首先本书的例证来源多为英美国家的例证,其他国家的较少甚至没有。这在一定程度上对于戈夫曼在本书中提出的框架是否不受文化制约、是否具有普遍性提出了挑战。对于我来说,我认为本书的例证多为英美国家的案例无可厚非,因为戈夫曼写这本书本身是在探讨英美人的行为以及英美社会的特征,所以其他国家的案例较少很正常。我认为该缺陷更重要的是提醒我们关注其他国家的表演特征,因为不同的社会文化会产生不一样的表演规则,除了戈夫曼所提到的英美国家,我们可以关注其他国家与之不同的地方,这样的启发更加有意义。

其次是这本书单从戏剧的角度去诠释社会中的人际互动似乎并不够,同时对于社会环境等客观因素的影响有所忽略。个人认为现实环境中人际互动情况复杂多样,正如戈夫曼所说的戏剧视角是政治的、文化的、技术的等等视角的补充,若我们想更全面深刻的理解社会中的人际互动时,我们可以综合阅读每个视角的内容,也许会有一定的启发。同时这本书主要聚焦于微观的社会互动,在社会环境等大环境方面的笔墨较少可以理解。在这本书中,戈夫曼也提到了社会环境的影响,如他认为人们表演的规则会受到社会规则、礼仪规范的影响。

(二)自我反思“自我”与“角色”的关系?

在这本书中,戈夫曼从戏剧视角来解释日常生活,因此有人认为人生是虚假的,人们都是在表演,没有自我。但实际上并不是这样的。弗洛伊德曾提出“本我”、“自我”、“超我”的概念,他认为“本我”是指人最为原始、属满足本能冲动的欲望。“超我”代表良心、社会准则和自我理想,是人格的高层领导,它按照至善原则行事。“自我”则处于本我和超我之间,它按照现实原则来行事,自我努力调解本我、超我和外部世界三者之间的关系,尽量避免起冲突。因此在这里“自我”并不是凭空产生的,他在表演的过程中确立,即在社会互动的过程不断形成自我。正如戈夫曼认为自我与角色不可分,“自我”是通过表演确立的。自我并非是存在于个体之中的一个实在,而是在互动情境中从被呈现的场景中产生的一种效果,附加于表演出来的角色之上。人并不真正持有“自我”,而是通过向社会原则靠拢,通过对参加社会活动,社交、表演,才塑造了自己的所谓性格——但也只是为了呈现出去。

其次,在互联网环境下拟剧论发生了新变化,因为在早期自我呈现的研究中,戈夫曼聚焦的是一种面对面的身体呈现。也就是说,人与人借助语言符号或非语言符号,在现实生活的具体情境中彼此相遇。但在社交媒体/互联网环境中,人与人之间互动不再只是面对面,而是通过网络进行交流,社交媒体成为了人与人之间互动的一个中介,这也使得“拟剧论”发生了一系列新的变化。

如自我呈现接近于自我“陈列”,在戈夫曼的研究中,人们之间的交往往往具有“现场直播”的性质, 这意味着大多数时候, 我们在日常生活中的自我呈现都会稍纵即逝, 不可能使用影像技术一一记录在案。但今天我们的自我呈现更接近于一种自我“陈列”,即我们在社交媒体上“陈列”或“展示”的内容, 如果我们不自行删除或隐藏, 我们的社交媒体主页就会一直摆在那里, 等待访客的参观。前台和后台的界限有所变化,有人认为前台和后台界限更加清晰明确,比如我们听到的名言“谁都不知道电脑后面的是人是狗?”社交媒体前台所营造的形象和后台的真实形象我们更加难以得知。也有人认为后台和前台的界限逐渐模糊,有后台内容前台化的趋势,如一些真人秀综艺、个人vlog。

同时“观众隔离”受到威胁和挑战。所谓观众隔离,就是我们在面对一个或一群人进行自我呈现时,并不希望另一个或一群人毫无预兆的闯入。这些不速之客可能会打破我们既定的表演剧本,让我们手慌脚乱。“观众隔离“的实现需要具备两个条件,其一是观众是可被识别的;其二是观众可被隔离的。但在互联网环境下,这些情况会发生变化,如我们所发布的微博,它可能会有几百或几千的阅读量,我们并不能知道是谁看了我们的微博,无法识别到我们的观众。当然一些平台也为我们开设了隔离观众的功能,比如分组、屏蔽,但这不一定能解决问题,如我们经常会碰到被屏蔽的第三方会从其他人(你未屏蔽)那里知道消息,我们无法阻止他们私下的沟通。综上所述,互联网环境下,拟剧论发生了很多新的变化,得益于复杂的社会互动,这些变化也还有很多的探讨空间。

领读人: @ 敌蜜~

参与人:@ 多读点书- 、@ 沐倪、 @ 台北梦特娇 、@ momo 、@ 世首帅西村力 、 @ Dreamwanna

指导老师:@ 大漠孤烟

网址:【知新·读书会】NO.19《日常生活中的自我呈现》 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1303092

相关内容

棫朴读书会第65期——《日常生活中的自我呈现》日常生活中的自我呈现

《日常生活中的自我呈现》读书笔记

日常生活中的自我呈现的观点有哪些

日常生活中的自我呈现 原文摘录

新书推荐|《日常生活的现象学》——发现、享受生活世界中的现象学之趣

No.12学会放松,你会觉知生活的美好

日常生活中的心理学常识

“我爱读书、我爱生活”,上海书展松江分会场主题系列活动异彩纷呈

自我呈现策略量表的中文版修订