工业遗存再利用“产业更新”模式研究——以北京首钢园为例

学术考察:北京大学文化遗产研究,哈佛大学历史系课程 #生活乐趣# #生活分享# #旅行生活体验# #文化旅游推荐#

编者按

工业遗产作为工业文明的重要标志,记录了我国工业化道路上各个时期的发展与成就,不仅承载着城市的文化底蕴,还开辟了城市发展的新视野,为城市规划与建设注入了无限的创意潜力。首钢园区作为老工业区转型的代表,其工业遗存更新极具代表性。本文针对后冬奥时期首钢园区工业遗存,分析其产业升级策略。通过探讨“亮点引领、城园融合、动态迭代”的模式,构建理论框架,为工业遗产再利用提供参考路径。

内容来源:《中国名城》2024年第12期

作者简介:杜青洋,北京清华同衡规划设计研究院有限公司规划师;贾文军,北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理,工程师;彭剑波,北京清华同衡规划设计研究院有限公司城市发展策划研究所所长,正高级工程师。

摘 要

工业遗存作为近现代城市历史与文化的重要载体,是贮存城市居民集体记忆的精神场所,其更新利用不仅成为业内关注的焦点,而且紧密牵动着在地居民的生活与情感。北京市首钢园区作为城市新发展阶段的老工业区转型发展重要案例,更加具有典型意义。探讨后冬奥背景下首钢园区工业遗存“以塑造核心亮点为引领,以城园融合为理念,以动态迭代为长效活力保障”的产业更新模式和策略,不仅为首钢园区的工业遗存再利用提供了具体可行的方案,而且为其他城市工业遗存的保护与利用提供了有益的参考和借鉴。

引 言

工业遗存更新再利用指的是在产业调整之后,对废弃棕地进行重新规划和利用,主要针对原有的建构筑物基础进行改造和再利用。这种更新方式的目标是让那些物理寿命超过生产寿命的产业类建筑焕发新的活力,重新赋予它们新的功能和价值。北京首钢园区的工业遗存就是这类更新的一个典型代表,它蕴含着丰富的历史价值、文化价值、社会价值、科学价值、艺术价值、产业价值和经济价值,具有很高的再利用潜力。近年来,中国工业遗存的更新利用已有广泛的研究和实践,大量学者从理论和实证的角度,提出了一系列具有创新性的理论观点和策略建议。目前工业遗存再利用的主要研究方向聚焦于空间的更新改造、产业和功能的更新迭代、参与主体及其参与方式等,尤其是在工业遗存建筑改造模式、空间设计规划等方面积淀较深。空间设计应与功能需求相契合,因而产业更新作为工业遗存更新再利用的核心环节,其成功与否直接关系到工业遗存能否成功转型并在城市持续发展中保持长效活力。

由于各地的工业遗存政策背景、资源条件、市场需求以及社会文化环境存在差异,产业更新的具体策略和实施方式往往需要因地制宜进行定制化设计横向对比众多实践案例,产业更新方式亦呈现出共性规律。目前,相关研究主要集中于工业遗存更新后功能方向的探索与实践,例如文创产业园、工业博物馆、公共活动空间等。但工业遗存产业更新这一关键环节仍缺乏更为系统化、体系性的理论方法建构。本文在梳理与分析国内外工业遗存再利用案例的基础上,结合后冬奥背景下首钢园工业遗存产业更新实践,试图总结归纳工业遗存产业更新与植入的模式方法,提炼出具有广泛适用价值的理论观点和实践策略,期望能够为建立系统、全面的工业遗存更新利用理论体系提供补充,为后续工业遗存再利用实践工作提供更为坚实的理论支撑。

1.国内外工业遗存再利用案例研究

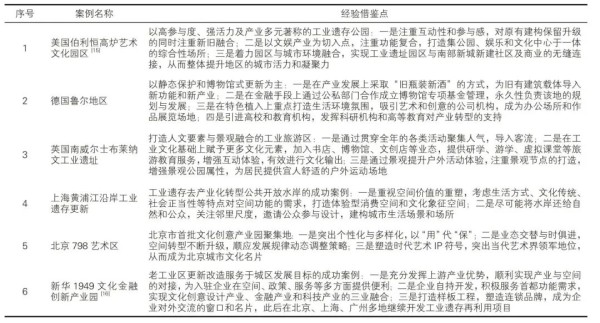

国际上对工业遗存的关注始于工业文化遗产保护运动,工业遗存再利用最早的案例距今已有百年历史。德国鲁尔地区、英国南威尔士布莱纳文工业遗址、北京798艺术区、上海黄浦江沿岸工业遗存更新等国内外工业遗存更新实践案例已积累大量可供参考的成熟经验,主要可归纳为以下几点(表1):

(1)就更新强度而言,以城市能级和区域内生需求作为核心判断标准,根据需求强弱判断投入强度合理搭配“都市针灸”“都市织补”等策略,保证更新的可持续性及长效运维。

(2)就价值导向而言,尊重工业遗存的历史价值、文化价值、社会价值、科学价值、艺术价值、产业价值和经济价值,综合评估考量,合理采取对策。

(3)就用地规划而言,承认城市发展的客观规律,允许土地临时性弹性利用,允许土地以阶段性批租的方式逐步转变使用性质,探索适合区域发展的产业。

(4)就产业施策而言,清晰认知区域位置及产业需求,工业遗存可用于城市开放空间、博览中心、创意产业园、工业遗存旅游等商住类和文化艺术类等产业。

综合国内外实践案例,工业遗存产业更新通常以工业遗存为空间载体,通过优化产业布局,调整产业结构,引入符合城市发展趋势和需求的高新技术产业、现代服务业等新兴产业,以政策优惠等方式吸引相应企业入驻,逐步形成产业集聚效应,带动周边配套产业和服务发展,从而推动区域经济的快速发展。此举不仅能够提高老旧工业区的经济效益,而且可以为城市创造新的经济增长点。

一般而言,产业更新方向可归纳为以下六大类型:文化创意产业模式。将废弃厂房、仓库等工业遗存改造为创意办公、艺术展览、文化交流等建筑设施,吸引文化创意企业入驻,成为艺术家和文化创意人才的聚集地,推动区域文化创意产业的发展。科技创新产业模式。利用原有的工业基础和资源优势,将工业遗存改造为富有设计感、年轻化的办公空间,配备研发空间、创新创业孵化器、加速器等,吸引新兴高科技企业和研究机构入驻,从而促进科技创新和产业升级。城市公园与绿地模式。以老工业区的标志性工业遗存为景观特色,打造工业特色的城市公园或绿地空间,成为城市生态环境建设优化提升的重要一环,并以最具公共效益的方式保留工业遗存的城市记忆,为市民提供休闲游憩空间的同时,成为联结市民过去与现在情感记忆和身份认同的新场所。商业综合体模式。将具备条件的工业遗存改造成商业综合体,包括购物、餐饮、娱乐等功能,吸引消费者,提升区域商业价值。工业博物馆模式。将部分具有较高历史和文化价值的工业遗存改造为工业博物馆,展示工业发展的历史和文化,成为城市文化的重要组成部分。混合利用模式。在体量较大、条件较好、区位条件优越的老工业区,充分利用工业遗存打造多种功能混合使用空间,如住宅、办公、商业等功能的结合,实现土地的高效利用和城市的多元化发展。

表1 国内外工业遗存更新实践

2.后冬奥背景下首钢园区工业遗存产业更新模式实践

2.1 首钢园区基本情况

首钢园区位于北京长安街西延长线与永定河绿色生态走廊交汇处,占地面积8.6km,在地理区位、空间资源、历史文化、生态环境上具有独特优势,首钢园区由北区、南区、东南区3个片区组成。

首钢园区北区主要分为冬奥广场、工业遗址公园、城市织补创新工场和公共服务配套区、石景山永定河文化景观休闲区四大片区。北区已建成了多个项目,包括北京2022年冬奥会自由式滑雪和单板滑雪比赛的场地首钢滑雪大跳台、首钢极限公园、国家体育总局冬季训练中心、西十冬奥广场、三高炉博物馆、服贸会首钢会址等。首钢园区南区包括国际交流展示、前沿科技引领、后工业活力城市、战略留白四区,目前南区多数工业遗存仍处于保留状态。东南区土地已经完成一级开发,大部分工业遗存已拆除。

随着北京冬奥会、冬残奥会的成功举办,首钢渭雪大跳台作为雪上项目市区内唯一比赛场地获得大量关注。赛后谋划好首钢园区冬奥遗产的可持续利用,将为石景山区城市更新注入新的活力。首钢园区的工业遗存更新活化在战略上具有重要价值,它不仅是京西地区转型发展的关键抓手,而且是实现文化复兴、产业复兴、生态复兴、活力复兴的强劲引擎。得益于其优越的区位条件和冬奥会的强大推动力,以及服贸会、中国科幻大会等高端活动及会议功能的加持,首钢园区适配更高能级的产业规划布局,未来将释放巨量发展动能,为京西地区乃至全市域协调发展起到推动作用。鉴于此,如何有效地植入业态,保障园区长效高质运营、持续发力将成为首钢园区面临的重要挑战。

2.2 首钢园区工业遗存再利用产业更新模式

2.2.1 塑造产业核心亮点,引领圈层式产业体系建构

塑造核心亮点是构建工业遗存产业更新体系的关键引领。工业遗存更新不仅是物质空间重构的过程而且是产业结构和经济功能升级的过程。产业体系是否具有核心吸引力,直接关系到其市场竞争力和可持续发展能力。通过核心亮点的确立和塑造,能够凸显工业遗存的独特价值和优势,引领产业体系的整体优化升级,促进工业遗存更新与城市发展的融合。

首钢园区立足京西地区转型发展的重大机遇,把握首都全国科技创新中心战略定位和发展要求,结合京西地区发展阶段特征,以北京冬奥会和服贸会为重要契机,推进建设新首钢高端产业综合服务区,以现有产业格局为基础,强化主导产业功能、完善产业体系建设、优化产业发展布局,构建以“赛事+为核心亮点、以体育+为特色优势、以消费+为发展重点”的圈层式产业体系,融合科技服务、会展服务、文化创意、休闲旅游等多个产业,为整个产业体系注入新的活力,打造具有国际影响力的文化交流互鉴示范区:

(1)体育业态再植入。延续冬奥IP,以“赛事+”为核心塑造园区特色,吸引办赛、参赛、观赛人群。用好冬奥遗产场馆资源,引入多元化高水平赛事,打造具有国际影响力的竞技比赛承办地。利用首钢园区工业遗存构筑物及其丰富的绿地空间,举办体育庙会、明星赛、联谊赛、对抗赛、邀请赛等各类体育竞技表演。支持社会力量在首钢园区开办体育运动人才培养机构,并引导具有国际影响力的体育协会及组织入驻园区。

(2)科技业态再植入。在“科技+”“科幻+”两大领域实现突破发展,精心布局新兴产业。引入航空航天、数字智能、元宇宙、科幻内容、电竞游戏等前沿产业,承办具有国际影响力的科幻论坛及集会活动,打造全国科幻产业集聚区。引入云上内容创作生产企业,推动内容创作与数字技术的深度融合,打造数字内容创作的全新生态圈,推动产业快速发展,为科幻产业的繁荣贡献力量。

(3)消费业态再植入。面向Z世代群体,植入适应城市发展的时尚、前卫、多元的文化符号,集合国潮体验、运动休闲、乐飨潮味、合家欢等品类,激发园区文化新活力。依托首钢园区现有场馆优势,承办大型晚会及演唱会、体育主题的综艺节目,塑造园区形象并扩大影响力。承办主题市集、夜间秀场等活动吸引客流,聚集人气,增强首钢园娱乐性及游览丰富性,进一步提升知名度。

(4)会展业态再植入。结合服贸会展陈空间,打造室内室外交汇融合的会展式文体空间。承办各类国际组织年会和会展活动,培育包括科技科幻、文化创意、数字经济、人工智能、医药健康、新型消费等多元产业类型的展会品牌,擦亮“新首钢”国际会展品牌。

2.2.2 贯彻城园融合理念,弥合内外空间和价值差距

城园融合是推动老工业区工业遗存更新的重要理念。在更新策略上,要注重工业区与城市其他区域的融合,包括空间融合、功能融合、产业融合、价值融合等多个维度。通过优化城市空间布局,完善基础设施和公共服务设施,提升城市品质和人居环境,使工业区成为城市的重要组成部分,实现资源共享和优势互补,从而打破物理意义的空间隔离,重塑经济意义的“价值洼地”。与此同时,老工业区的更新发展还需要注重与上位城市规划的衔接,确保空间、功能和产业发展与城市空间布局相协调,实现真正意义上产业与城市的共生共荣,从而提升城市的综合竞争力,延续和拓展城市的集体记忆。

具体到首钢园区建设,则要深度融入京西地区转型发展,聚集重点产业,实现区企联动、城园一体,塑造首都新地标,实现4个复兴目标,达成京西整体区域联动。打造高端综合服务支持周边产业园区,助力京西活力复兴;整合文旅资源塑造京西名片,助力京西文化复兴;产业联动发展形成规模效应,助力京西产业复兴;强化生态保护和绿色发展,助力京西生态复兴。

2.2.3 持续动态迭代升级,保障产业和业态长效焕活

产业和业态的动态迭代是工业遗存更新的持续推动力。更新过程中,需要根据城市发展、技术进步和市场需求变化,不断调整产业更新策略,优化产业体系。通过引入新的技术、理念和管理模式,不断探索新的产业发展方向和商业模式,培育新的增长点,实现工业遗存更新的持续优化和升级,从而确保产业结构始终具有先进性和竞争力。动态迭代过程还需要注重与社会各界的沟通和协作,让工业遗存融入多元共治的城市更新格局,推动其所在区域和城市的可持续发展。此外,还应增强产业管理体系的韧性和适应能力,使其能够不断适应市场变化,及时调整发展策略,有效应对各种挑战。这种韧性和适应能力是工业遗存产业在长期发展中保持活力和稳定性的关键。首钢园区自2005年决定搬迁伊始,便踏上了转型发展之路。2015年冬奥组委会的落户,为首钢园区带来了前所未有的发展机遇。园区紧抓这一历史契机,充分利用冬奥效应,推动产业结构的优化升级。在冬奥会筹备及举办期间,首钢园区积极引入高端制造业、现代服务业等新兴产业,同时推动文化创意,体育、旅游等产业的融合发展,形成了独具特色的产业生态链。随着2022年冬奥会的圆满落幕,面对新的发展阶段和外部环境的变化,园区并未止步于已有的成就,而是继续坚持动态迭代升级的发展理念,抓住冬奥效应释放红利期,调整产业更新布局和策略,进一步推动园区产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。首钢园区产业更新,敏锐把握了时代机遇和政策导向,深度挖掘自身发展潜力,及时调整更新策略坚持产业更新的动态迭代升级,成功实现了废弃老工业区向现代化、多元化产业体系园区转型,展现出了强烈的创新意识和前瞻性思维。

3.工业遗存再利用“产业更新”模式的对策建议

3.1 前瞻精准定位,策划引领塑造业态亮点

在工业遗存更新发展的前期,产业策划应作为空间更新规划的基石,确保战略方向的准确性和前瞻性,为工业遗存实现从“资源-资产-资本”的更新转化路径指明方向。工业遗存园区更新后的产业体系构建应当有亮点、分主次。具体而言,一是塑强核心亮点。依据研究区域产业发展趋势、市场需求、资源禀赋、特殊机遇(政策机遇、重要事件)等因素充分研判,明确工业遗存再利用的主导产业,并在此基础上策划至少一个具有引领性的亮点业态,如文化创意产业、科技创新孵化器、体育赛事或特色旅游等形成差异化竞争优势,实现初期的人流与资源聚集效应。二是擦亮品牌IP。依托工业遗存的“奇观式”特色空间形象,围绕核心亮点,打造独特品牌形象,通过举办行业论坛与展览,承办音乐节和极限运动赛事等潮玩活动,利用社交媒体及数字营销等手段,增强园区的辨识度和吸引力,构建品牌美誉度和知名度,进而促进企业与人才的集聚,为园区长期发展奠定坚实基础。三是深化可持续发展理念的应用。于业态策划中全面融入低碳目标与绿色转型战略,包括引入碳中和产业链、打造绿色消费综合平台以及实施绿色环保教育与宣传活动,以此彰显绿色转型发展的标志性意义与示范效应。

3.2 深化区域协同,融入区域产业生态建设

以工业遗存区域更新为契机,带动周边区域的发展,推动片区的全面复兴,应当打破传统行政区划限制,推动跨产业园区、跨区域的资源共享与优势互补,形成区域整体在功能、产业和资源上的联动与协同效应。具体而言,一是以工业遗存更新主导产业为核心构建产业生态圈。围绕主导产业,圈层式延伸拓展产业链,通过建立产业联盟或合作平台,促进区城上下游企业间的紧密合作与信息交流,形成紧密联系的多层次、立体化产业生态圈。二是深度融入区域产业发展体系。加强工业遗存与周边区域及更高层次发展规划的对接,确保区域产业生态圈建设与区域整体发展战略相契合。通过跨区域产业协调合作、联合编制区域产业发展规划等方式,实现区域间产业布局的错位发展、互补共赢。三是推动产业链跨区域整合。积极吸引优质企业和项目落户工业遗存所在园区,提升区域产业体系的开放性和包容性,鼓励并支持园区内企业“走出去”与“引进来”,通过跨区域并购、合资合作等方式,实现产业链关键环节的跨区域整合与优化配置。

3.3 推动跨界融合,培育激活新经济增长点

面对新经济时代的挑战与机遇,工业遗存再利用在产业选择过程中应积极探索传统产业与现代科技、文化、旅游等产业的跨界融合路径,以创新为引擎驱动产业转型升级。具体而言,一是强化技术创新对传统产业的赋能升级。利用大数据、云计算、人工智能等新技术推动产业结构的优化与重构,催生诸如科幻产业、无人驾驶等新兴产业形态及应用场景,为工业遗存再利用打开创新通道。二是深化文化价值与现代审美的融合创新。在延续工业遗存独特历史风貌与建筑符号并保留时代记忆的基础上,以符合活化功能和产业需求的规划设计,重建场地与城市的空间秩序,塑造“城市-场地-建筑”与“产业-业态-功能”有机共生的关系,赋予工业遗存新的生命力与吸引力,为产业体系和业态场景的多元拓展提供载体。三是拓展多元化的体验式消费场景。结合工业遗存的特色与优势,引入沉浸式展演、音乐节、Livehouse等强社交属性的业态,以及特色集市、剧本杀等高频体验式的活动,构建与工业遗存特色相契合的业态链,构建出以多元场景为核心吸引力,丰富沉浸式体验为特色的全新消费生态。

结 语

本文以塑造核心亮点为构建产业更新体系的关键引领,以城园融合为推动老工业区工业遗存更新的重要理念,以产业和业态的动态迭代升级为更新后长效活力保障,构建出工业遗存产业更新的基本模式,同时以后冬奥背景下首钢园区产业更新实践为实证案例进行深入分析,并给出“产业更新”模式下工业遗存再利用的对策建议。产业更新视角下的工业遗存再利用模式探索,不仅是对城市工业遗存再利用经验的归纳与总结,而且是推动工业遗存更新实践工作走向系统化、精细化和可持续化的理论探索。

城市发展策划研究所简介

城市发展策划研究所是清华同衡规划设计研究院的核心业务所,以“价值策划”为经营方针,擅长策规融合,重点聚焦城市战略、新城新区、城市更新、园区创新、乡村振兴等业务,团队致力于发展成为“全球视野、中国深度、清华同衡特色”的“城市发展顾问、产城运营专家”。团队由彭剑波所长(中国城市科学研究会城市转型与创新研究专委会委员、中国国土经济学会TOD专委会委员、中国国土经济学会乡村产业振兴专委会副主任、中国建筑学会公共艺术专委会理事、北京市职称评审专家、正高级工程师)领衔,已获得国际奖2项,国家级奖项3项,省级优秀规划设计奖10余项。

在城市更新领域,团队主导了以“北京市石景山区西部全域型城市更新总体策划及概念规划”、“北京市西城区观音寺片区更新产业策划”、“北京市西城区法源寺街区腾退空间再利用规划研究”为代表的一系列城市更新策划规划工作,已获2023年北京市城市更新最佳实践优秀项目、2024年北京市城市更新最佳实践等奖项,城市更新业务遍及北京、成都、重庆、南京、济南、岳阳、赣州等地区。

相关链接

原标题:《工业遗存再利用“产业更新”模式研究——以北京首钢园为例》

阅读原文

网址:工业遗存再利用“产业更新”模式研究——以北京首钢园为例 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1351374

相关内容

北京为工业遗产再利用划重点工业遗产再利用 助首钢园华丽转身

工业遗产再利用助首钢园华丽转身

工业遗产保护与再利用模式

存量更新视角下工业遗产保护利用的思路与方法——以北京市为例

工业遗产再利用研究

浅析创意产业园工业遗产地旧建筑的保护与再利用

加强工业遗产保护再利用

加强工业遗产保护再利用(观点)

观点:加强工业遗产保护再利用