于璐:西塞罗论自然法和理性的限度

西班牙巴塞罗那的帕塞罗·格拉西亚,艺术氛围浓厚的区域。 #生活知识# #旅行生活# #度假胜地#

本文刊于《古典学研究(第十辑):古典自然法再思考》(刘小枫主编,贺方婴执行主编,上海:华东师范大学出版社,2022年11月)

在西塞罗最重要的政治学著作《论共和国》中,有一段关于法的著名定义:“真正的法乃是与自然相一致的正确理性”。这个定义被各类法学教材、专著和论文所引用,同时也被视为廊下派(旧译为斯多亚学派或斯多葛学派)自然法思想的代表性观点。按照这个定义,“真正的法”具有普适和恒常的特点,它并非只适用于某一时期或者某个特殊的政体,而是普遍的世界秩序。因为,如果把自然[1]当做立法标准,法律便具有超历史、超社会、超道德和超宗教的意义,所有人最终都可以通过“正确的理性”达到共识。违反自然的法律都不能被当做法律,即使它具有法律的名义。

“真正的法”源于自然,所以它也被称为“自然法”。然而,《论共和国》是一部对话体作品,“真正的法”的定义又恰好出现在西塞罗笔下的对话人物之口,我们不禁会问,这个定义能代表他本人的观点吗?西塞罗果真认为法律具有普适性?要回答这些问题,我们需要深入研究《论共和国》的内在理路,通过其中特有的结构和布局来揭示。西塞罗曾宣称,对话体作品可以“隐藏自己的观点,把其他人带离谬误,并在每一场辩论中寻求最逼近真相的答案”。[2] 对话体作品适于使作者介绍和检审各种立场的相对优缺点,同时又能显示作者本人的思想。面对《论共和国》,我们也应当从对话体的角度看待其中相互冲突的观点。

一 什么是“真正的法”

《论共和国》采用对话体写成,创作时间为公元前54年到51年之间。参加这次对话的共有9人,都是当时活跃于罗马政坛的政治家或者新人,正在讨论如何构建最好政体的问题。“真正的法”的定义就出自当时罗马著名的律师兼法学家莱利乌斯(Laelius)之口:

真正的法乃是与自然相一致的正确理性;它普遍适用、稳定、恒常;它以命令的方式召唤责任,并以禁令的方式阻止违法行为。它的命令和禁令对好人而言从来不会失效,但是,它无法通过这些命令和禁令感召坏人。企图改变这种法律就是犯罪,不允许有废除其任何一方面的图谋,休想整个废除它。无论是从元老院或者从人民出发,我们都无法摆脱它赋予的各项义务,我们也无需寻找除我们自身以外的说明者和阐释者来解释它。罗马和雅典不会拥有不同的法律,或者,现在和将来也不会拥有不同的法律,而是只有一部对于所有民族和所有时代都永恒不变的有效法律,而且,在所有我们这些人之上,也只有一个主人,一个统治者,那就是神,因为他是这种法的制定者、颁布者和执行官。[3]

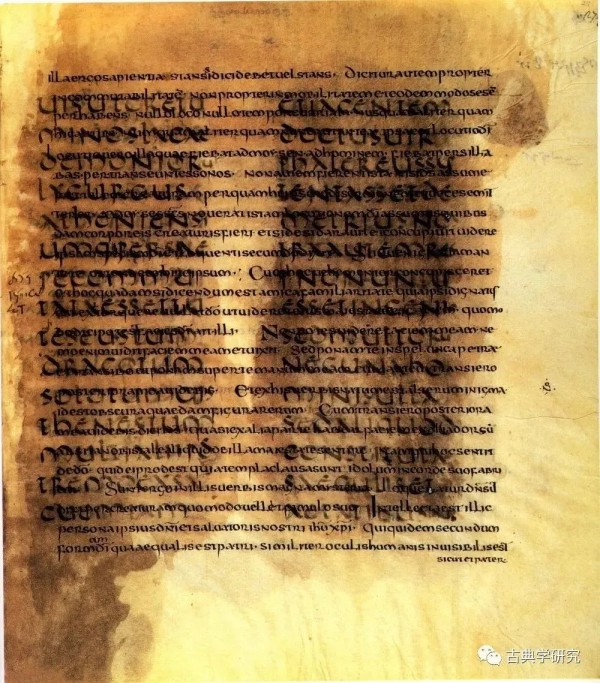

▲ 《论共和国》四世纪抄本,梵蒂冈图书馆藏

莱利乌斯所讲的“真正的法”不同于通俗意义上的法的定义——即人所制定的各项成文法规,用来处理具体事务(如市民法[ius civile]、宗教法和地方性法规)。这种法之所以被称为“普遍的法”(universi iuris),是因为它不限于任何一个具体的国家或者民族,成文法(lex scripta)则不然。[4] 这样一来,法不以人们的意见为基础,而以自然为基础。

莱利乌斯放下对通俗意义上的实定法的关注,转而探究正义的根源。正义问题是整部《论共和国》所关注的核心,而正义的根源需要在法中寻找。按照莱利乌斯的定义,最高的法在人类立法者出现之前就存在,它永恒不变,而且始终存在,不受任何人法的影响。所有人都共同享有这种最高的法,并通过善意和友好的自然情感联系在一起。然而,正义不能只被定义为守法,因为现实中的法律也有可能存在不义。法律以公共意见的方式呈现自己,但是没有理由认为,一切法律都值得服从,因为,只有导向共同的善的法才有资格被称为法。

那么问题在于,哪种法律才是正义的法律?无论如何,共同体需要一个所有法律都必须服从的权威性来源,这种来源比其他任何来源都更高而且更正义,以致于所有公民都可以依靠它。共同体中的所有部门都共同遵守一部既是最高也是最正义的法。很快,我们发现了更多问题:这部关于自然法的定义是否适用于政治?因为,人们对正义的理解完全有可能随着国家和时代的不同而发生变化,所以,关于正义的知识不可能是系统化的知识。同样的法律适用于某个国家,但在另一些国家却可能遭到废止。

莱利乌斯对法的定义来源于廊下派的自然法学说。据此,西塞罗的思想立场通常被归为廊下派。[5] 在廊下派那里,自然法是一种永恒不变的法,它等同于最高的神或者他的理性。自然法通过形塑恒在的质料,等同于遍布整个世界并由此支配世界的有序原则。在这样的运用中,自然法将人引导向他的完善——一种理性的社会动物的完善。因而,只有遵从自然法的生活才是最好的生活方式。廊下派的自然法学说具有独断论的特征,按照这种观念,一切事物都可归于必然。[6]廊下派的自然法观是一种基于神圣天意说和人类中心说的目的论。

事实上,西塞罗在他的另一部著作《论神性》中,明确批判了这种目的论神学。同样,在《论至善和至恶》卷四中,他也驳斥了廊下派的伦理学原理,并且颇为严厉。[7] 尤其值得注意的是,本文开篇所引用的法的定义并非出自该篇对话的主要发言人斯基皮奥(Scipio)——通常认为,斯基皮奥在《论共和国》中代表西塞罗本人的观点——而是由莱利乌斯来呈现。莱利乌斯和斯基皮奥的观点并不完全一致。因此,我们有必要考虑这样一种可能性:莱利乌斯的发言并不代表西塞罗本人的立场。

▲ 小斯基皮奥庄园中的讨论,Hrsg. von Angelo May 绘,1846年

在《论共和国》中,菲卢斯(Philus)用代表学园怀疑派的立场反驳了莱利乌斯。进一步分析菲卢斯的观点有助于我们深入理解莱利乌斯对法的定义。菲卢斯的主要论点是:我们处处都能看到正义的多样性或者正义是什么的观点。那么,如果存在这样一种正义,它依据自然而存在,由于所有人都拥有相同的自然,对于所有人而言,正义就应该相同,所以,你应该不会看到正义有如此丰富的多样性。换言之,自然法不可能存在,因为,它在不同时代和不同社会中会有不同的表现。

菲卢斯的辩论分为五个阶段。首先,他宣称正义是“一种政治性而非自然性的东西”,因为如果它是自然性的,就像冷和热、甜和苦一样,正义与不义应该处处都一样。第二,人们风俗的易变性掩盖了一个更根本的事实:所有国家和城邦都为他们自己的利益考虑,而当他们这么做的时候,会被判定为精明而非正义的行为。第三,如果好人和正义的人就是守法,他应当遵守哪一部法律?既然自然不受变化的支配,为何实际的法律可以被修改或者废止;因此,自然正义或者说自然法并不存在。第四,通常被称为正义的观念只是基于利益,它来源于人的懦弱。第五,人们之所以行善,不是因为善和正义令人快乐,而是因为他们想远离不义所招致的审判和惩罚。[8]

要厘清西塞罗笔下莱利乌斯和菲卢斯各自的观点和立场,我们需要先分析莱利乌斯“真正的法”这个定义的确切含义:什么是与自然相一致的“正确理性”?

二 什么是“正确的理性”

西塞罗在他另一部集中体现其自然法思想的作品《论法律》中,亲自作为对话者提出了法的定义:

法律乃根植于自然的最高理性,它允许做该做的事情,禁止相反的行为。当这种理性确立于人的心智并得到充分体现,便是法律。[9]

这个定义和莱利乌斯对法的定义看似很相近。实际上,《论法律》和《论共和国》相互联系,二者构成有机的整体:《论共和国》旨在探讨什么是最好的政体,而《论法律》则讨论适用于这种最好政体的法律。

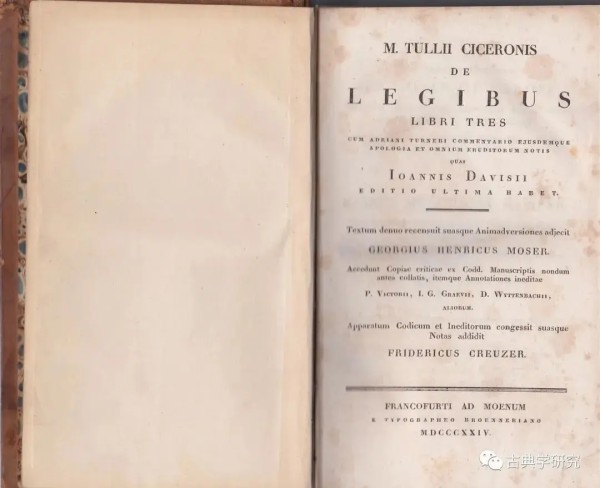

▲ 《论法律》书影,1824年版

西塞罗对法的定义把法与理性和人性(natura hominis)联系在一起,这恰恰构成莱利乌斯对法的定义的基本原则。[10] 从《论法律》中关于法的各种相近概念可以看出——如“普遍的法”(universi iuris)、[11]“最高的法”(summa lex)[12]等——这些概念都指向同一部法。这部法被描述为“真正的法”和“最高的法”,有别于人所制定的成文法。进而,在正式讨论法的定义之前,西塞罗区分了他的《论法律》和普通律师的目标:

在我看来,我们国家曾经有过许多杰出人士,他们通常向人民解释市民法(ius civile),回答有关市民法的问题;虽然他们讲述的问题也非常重要,却周旋于细枝末节之中。要知道,有什么比一个国家的法更广泛?同时又有什么比那些接受咨询的人们所尽的责任更琐屑?不过尽管如此,人民也需要这些。我并不是认为那些从事这项工作的人不了解普遍的法(universi iuris),但是他们从事的所谓市民法仅以他们希望的有益于人民为限。[13]

西塞罗列举了从事法律的各种例证,它们必要但琐碎——如屋檐、屋墙、编纂要式口约规则和法庭审判。换言之,律师处理的具体事务太“琐细”而不能吸引法哲学家的关注。然而,这不是对律师本身的反驳。西塞罗对普通律师的目标的评价表明,他在《论法律》中的论证目标超越了“对人民有用的层面”,这种讨论不仅仅是“实践性的”;相反,他希望对法的定义应当基于哲学原理。[14]

哲学被赋予了绝对的优先级。哲学恰恰始于对自然的追问,而在哲学出现之前,法律的权威来源于传统。通过发现“自然”,哲学开始探讨事物的本源。进而,哲学通过追溯传统的权威,证明自然本身就是权威。具体到法律的维度,哲学的出现带来了“自然”(physis)和“礼法”(nomos)的区分。[15] “自然”代表一种永恒的原则,而“礼法”则源于共同体的公共意见。实际上,西塞罗甚至避免使用“自然法”这种表述。在《论法律》卷一现存的文本中,“自然法”(lex naturae)一词并未出现,“自然正义”(ius naturae)也仅仅出现过一次。[16] 显然,对于罗马务实的法律精神而言,“自然法”的概念显得很陌生,加之这种“希腊的舶来品”不受罗马法学理论的欢迎,无论如何,“自然法”这种表述都会引起罗马法律用语的混乱。

哲学的出现使法律在传统之外得到另一个来源:自然。然而,无论就过程还是目标而言,代表公共意见的传统与探究自然都截然不同。探究自然关注的是真理,因此,探究自然的目标是纯粹的智慧。但是,公共意见只关注受大众认可的真理,换言之,公共意见的目标不是纯粹的智慧,而是受认可的智慧。由于纯粹的智慧与受认可的智慧并不总是一致,公共意见与探究自然之间就可能存在冲突。

▲ 三位古代英雄:德西乌斯、大斯基皮奥、西塞罗,Domenico Ghirlandaio 绘,约1480年

“真正的法”根植于自然,它本身即是最高的理性,[17]而“有智慧的人”(sapiens)拥有这种理性。所以,实际中各项令行禁止的法律被认为是有智慧的人的理性。[18] 那么,作为规范性法规的自然法受以下事实的影响:有智慧的人代表“自然”或者说“完善的人性”。“有智慧的人”对于理解西塞罗的自然法思想而言至关重要,这也是廊下派哲学中的重要概念。在《论法律》卷一中,西塞罗描绘了一副“人性的”目的论图景。据此,人的最终目的是德性的完善。[19]

然而,德性被定义为“达到完善,进入最高境界的自然”[20]——即发展完善的理性(ratio perfecta)。[21] 人性凭借自己的力量,通过不断巩固和完善理性而实现最佳状态。但是,这里所说的理性是指有智慧的人的理性。这样一来,正确的理性、人性和有智慧的人之间便形成一个完整的闭环:在有智慧的人身上,“正确的理性”在他实现目的的过程中指导他的具体行为。

有智慧的人具备关于自然标准(naturae norma)的知识。一方面,他的行为会使自然规范具体化;另一方面,他的行为准则即是自然规范本身。[22]此外,有智慧的人具备完善的理性和分辨善恶的能力。据此,他可以判断其他人是否拥有完善的理性,某项标准的建立是否符合“自然”,以及现存的规范和标准是否确实值得被当做正义的法律(leges iura)。从这个意义上讲,有智慧的人不仅是而且必须被当做区分是否遵守自然法的标准。

因此,有智慧的人的实定理性就是实定法的来源,这种理性无论何时何地都符合自然规范,并被当做完善的人性具体化的过程。此外,已经确立下来的实定法具有不能灵活应变个体差异的缺陷,那么,克服这个缺陷的重要条件就是接受有智慧的立法者和政治家的统治。因为,只有有智慧的人才能够根据自身“正确的理性”而非实定法作出符合具体情境的判断。

从这个角度出发,抽象的“自然”概念——被当做法和正义的来源——最终获得了它的具体含义。西塞罗用“智慧”意指“自然”,那么,有智慧的人便是实定正义的“来源”。智慧于是成为“真正的”法律(leges)和正义(iura),因为,有智慧的主体能够代表完善的人性。人性或者说自然的原则就是有智慧的人原则,进而,有智慧的人的看法和意志就成为自然的“看法和意志”。有智慧的人把“正确的理性”具体化的正当性必然是西塞罗颁布实定法的基础。

▲ 西塞罗谴责喀提林, Cesare Maccari 绘, 1882–1888年

关键在于,法的两个来源——即传统与智慧(也即自然)——如何发生联系?从《论法律》的论据出发,我们发现,这两种来源结合的方式是:“有智慧的人”作为智慧的代表拥有立法权,他依靠已经建立的传统和风俗补充和完善现存法律。依据自然,有智慧的人作为立法者的权威不会受到任何限制,因为他充分遵从自然法的要求。有智慧的人的理性(即智慧)具有实定性,他的理性对于如何建立“真正”的法律有一种直觉性的设计。在实际运用中,立法者的这种自由与依附于传统的观念存在分歧。《论法律》的理论原则表现得很清楚:有智慧的立法者根据具体情况所建立的规范和标准可能会与传统相对立,那么相对于传统的权威而言,他只具有相对的自由。

西塞罗本人在《论法律》中颁布的法律证明了他如何处理有智慧的人的立法权与传统习俗之间的关系。在《论法律》卷二第19到22节和卷三第6到11节中,西塞罗分别颁布了关于罗马宗教和官职的法律,这些法律条文与罗马习俗极其吻合,这个事实具有重要意义:此时充当立法者的西塞罗表明,他的法律观念和罗马传统中其他有智慧的立法者相一致。也就是说,他颁布自己的法令,并没有确切注明这些法令的出处,而是依据所有进入他的视野并被他判定为有智慧的人的法律传统。

表面上看起来,西塞罗颁布的法律条文似乎和传统上通行的罗马法律相差无几。在很大程度上,西塞罗的立法主要依赖罗马习俗和传统。正如阿提库斯(Atticus)所言,卷二中的宗教法与驽马(Numa)国王和罗马的习俗几乎相同;昆图斯(Quintus)也认为,卷三中关于官职的法律和罗马现存的法律完全一致。[23] 西塞罗继续解释,即使他提出的法律以前从未在罗马出现过,那么也必然与罗马的传统风俗相吻合,这些风俗包含立法的权威性。换言之,罗马传统风俗已经建立起自身的智慧和标准,几乎没有什么或者说只有很小一部分需要补充。

事实上,在西塞罗颁布的法律条文中,他并未提出与古代罗马法不同的新法,而是对传统的罗马法律展开推理和研究。因此,学者们通常把西塞罗颁布的法律称为对罗马传统法律经文的“注释”(commentary)。这些注释的另一个作用更倾向于说明相关法律条文的内涵和实践结果,并在需要的时候,解释实施过程的细节。毕竟,祖传习俗已经成为社会结构的基本组成部分,在无关原则性的问题上,有必要尊重现有的习惯和规定以维持社会稳定。[24]

三 自然法和实定法

自然法理论常常会遭遇一种质问:自然法究竟如何指导成文法的制定?西塞罗《论法律》被认为是欧洲自然法理论的奠基之作,同样也被置于这种尖锐的拷问下。西塞罗在《论法律》卷二和卷三中颁布的宗教法和官职法即以成文的形式呈现出来,那么,这些成文法与自然法的关系究竟如何?关于西塞罗对自然法和实定法之间关系的处理,学界目前主要有两种通行的解释:第一,西塞罗跟随柏拉图,把自己颁布的实定法当做对自然法的模仿或者接近;[25]第二,西塞罗把自己颁布的实定法当做自然法的具体化,他本人作为“有智慧的立法者”所颁布的法律就是自然法本身。[26]

▲ 西塞罗发现阿基米德之墓,Benjamin West 绘,1797年

根据《论法律》现存的内容,西塞罗并未提出一部高于成文法的自然法。通过《论法律》中的谈话我们发现,自然法无论成文与否都不影响它本身的有效性。在追问法的权威和来源的过程中,西塞罗提出了“真正的法”的原则,并最终把法定义为“正确的理性”。人的理性源于自然,它能够激发正确的行为并阻止相反的行为。根据法的来源,我们可以把“正确的理性”等同于自然法。进而,理性也能够具体化为成文的形式。但是,在已经成文的法律中,只有符合自然的要求才有资格被称为法。

从严格的意义上来讲,成文法的来源和原则是自然。所以,只要按照自然的标准所制定的法律,无论成文与否,它就是自然法。相反,不符合这个特征便不能被当做法律,即使它具有法律的名义。换言之,即使人们批准通过不正义的法律,这种法律也不是“真正的法”——正如即使人们不愿意接受吕库古和梭伦所制定的正义法律,也不影响它们本身的合法性。这个规定说明,遵从自然不只是一部法律的特征,更是它的根本属性。

所以在西塞罗看来,“真正的”成文法并不是从高于它本身的自然法那里获得效力,相反,它的效力内在于成文的理性本身。只有把西塞罗对自然法和成文法的论述统一起来,我们才能够理解他的自然法思想。另外,从西塞罗对自然法和成文法的关系的解释可知,他并没有采取廊下派的自然法观,因为在廊下派看来,由人制定的成文法多少会区别于自然法。按照廊下派严格意义上的法的概念,成文法不应当被称为法律,而且,真正的法律不可更改并普遍有效,它是制定所有实定法的基础,与自然法相抵触的实定法是无效的。

如果反观西塞罗对法的定义,包括对“有智慧的人”的解释,我们可以得出结论:在《论法律》中,西塞罗所颁布的成文法就是自然法本身——它们彼此关联,毋宁说,理性决定了法的两种不同存在形式。成文法作为成文的理性也是自然法,并非仅仅因为成文的特性而区别于自然法。我们不应当被西塞罗的隐喻性文字所误导。关于法的各种表述——如“普遍的法”、“最高的法”等——不是用来区分自然法和成文法,这些关于法的概念均以罗马通行的实定性法律思想为基础。[27]

我们立刻注意到,西塞罗的自然法可以与公民社会和谐共存,但是,根据由苏格拉底创始、为柏拉图所发展的古典自然正当理论[28],严格的正义要求极难与公民相互融合。按照柏拉图的观点,依据自然而建立的政治秩序与实际的政治秩序不同甚至对立。前者实现的条件太过苛刻,以至于极不可能在现实中建立,人们能够合理期待的政治社会要求对完美而精确的自然正当进行一定程度的稀释。西塞罗作为柏拉图忠实的追随者,在理解自然正义与公民社会的关系方面,又为何背离古典自然正当理论?为什么西塞罗的自然法能够与公民社会和谐共存?澄清这个问题是理解本文开篇所述莱利乌斯和菲卢斯正义之辨的关键。

▲ 雅典学院,拉斐尔 绘,1509-1511

四 自然法与公民社会的融合

回到本文开篇莱利乌斯和菲卢斯的正义之辨:“真正的法”的定义是否适用于政治?通过对“真正的法”定义的分析,有一处区别尤其值得我们注意:在《论共和国》中,莱利乌斯把法定义为“正确的理性”(recta ratio),而在《论法律》中,西塞罗却把法定义为“最高的理性”(ratio summa)。

为何西塞罗在《论法律》中给出的定义和莱利乌斯在《论共和国》中给出的定义不同?当然,《论法律》的对话者们对更早创作的《论共和国》的内容非常熟悉。[29] 在讨论最好政体的著作中,理性的修饰词是“正确的”,而在讨论适用于最好政体的法律的著作中,理性的修饰词却变成“最高的”。可以说,西塞罗似乎有意写下两个不同的法的定义,让我们对比其中的异同,并思考法的问题如何与政体的问题相联系。

《论法律》和《论共和国》的场景和内容相比,有一个最明显的区别:在《论共和国》中,几位杰出的罗马政治家们旨在探讨什么是最好的政体;而在《论法律》中,几位好友之间(其中西塞罗和昆图斯是兄弟)讨论的是适用于《论共和国》中构建的最好政体的法律。在《论共和国》中,如何为最好的政体立法至多是整部对话的一个分论题,“真正的法”的定义也只出现在对话者们讨论正义问题的间隙,几乎可以被当做一段题外话;然而,立法问题却是整部《论法律》的主题。此外,《论共和国》中的主要发言者斯基皮奥热爱希腊哲学,[30]强调理论解释的“真理性”;而在《论法律》中,西塞罗更强调以“民众的观念”谈论法律问题。这些差异把我们引向同一个答案:《论共和国》的理论水平比《论法律》高。

首先,“正确的理性”要求严格遵从自然法的指导。在最严格的意义上,法和哲学一样,旨在探究事物的本质规律。正如柏拉图在《米诺斯》中对法的定义:“法意图成为对实在(τοῦ ὄντος)的发现。”[31] 换言之,法意图成为终极真理。值得注意的是,西塞罗多次宣称自己属于学园怀疑派。怀疑论者宣称,人在追求知识的过程中永远不可能达到绝对的确定性,而只能通过考察所有意见的相对优缺点来得到较高的或然率。[32] 然而,尽管在哲学上,学园怀疑派及其所主张的最终判断的不确定性能够讲得通,但在政治上,如果这种不确定性按其本身的逻辑发挥至极,很可能存在质疑现存秩序的危险。

法律一旦建立,就会形成一种惯例。西塞罗充分意识到,怀疑论必然会破坏现存政治秩序的稳定性。我们必须对政治共同体的需要有所认识,并顾及到每种理论学说的实践结果。因此,在为正义做辩护时,莱利乌斯的自然法观念大受赞赏。莱利乌斯信不过哲学,尤其是信不过卡涅阿德斯(Carneades)之流所创立的那种怀疑论哲学(即菲卢斯代表的怀疑派立场),他所关心的事情,也正是要检审这种哲学的各种危险取向。[33]

▲卡涅阿德斯像,Luca Giordano 绘,1658-1660

然而,莱利乌斯轻而易举地把政治实践和严格的正义要求调和起来,而且在他看来,人人都能充分遵守自然法的律令。尽管莱利乌斯的主张也常常被认为是西塞罗的主张,但是,正如菲卢斯对莱利乌斯的反驳,这种自然法观一旦遭遇现实处境,便会暴露很多内在困境。莱利乌斯宣称,违背自然法的惩罚就是遭受“良心的折磨”。遭受“良心的折磨”与外部施加的惩罚方式截然不同,只对由于违背自己本性而做出道德反省的人有效。实际上,并非所有人都会真正做出违背自己“良心”的反省。所以,只适用于极少数人的严格意义上的“自然法”无法与公民社会融合。

莱利乌斯对哲学的研究很有限,尽管他接受了廊下派的自然法观,却只是出于政治上有利的考虑,并没有发现这种自然法观由以建立的目的论基础与现实政治之间的张力。这也可以解释,为何在讨论正义如此关键的问题时,“自然法的代言人”并不是一贯代表西塞罗本人立场的斯基皮奥(正如柏拉图笔下的苏格拉底),而是莱利乌斯。莱利乌斯严格的道德主义和菲卢斯对不义的辩护都很片面。菲卢斯对不义的辩护揭示出,政治上存在正义和利益互相冲突的困境。

面对菲卢斯对正义的诘难,斯基皮奥的回应比莱利乌斯更贴近政治现实的处境,因此,他遭遇了追求真理性标准和兼顾政治现实之间的张力。根据《论共和国》对最好政体的讨论,我们发现,这种政体实现的条件极为苛刻,解决的方式只能是在自然性的标准和现实政治的张力之间寻求妥协。但无论如何,在西塞罗看来,最好政体的形式必然存在,并且始终是现实不断完善的动力和标准。

在《论法律》中,自然法的定义得到进一步引申,“正确的理性”变得更加通俗或者更加民主,它并不只是极少数人所遵循的正确原则,而是统摄整个共和国的“最高的理性”。[34] “最高的理性”指导下的共和国既包括极少数有智慧的人也包括大多数普通人,既然理性为所有人共有,那么服从自然法的生活就是所有人都能达到的目标。[35] 但必须指出,自然法一旦与公民社会相融合,它就相当于是一个被稀释了的版本,必然是低标准的自然法。[36] 低标准的自然法表现为一种对城邦有用的东西,是一种包裹在政治性外表之中的自然正当。

“最高的理性”指导下的共和国需要一种统摄一切法的权威性来源,这种权威代表所有人的“共识”,由有智慧的人根据具体情境建立起来。公民们都依靠共和国中最高的权威,同时,有智慧的人也依靠最高的权威,因为最高的理性也是正确的理性。共和国中的所有部门都共同遵守一部既是最高也符合正义的法。西塞罗力图证明,法有来源于自然的稳固基础。对于一个既包括极少数有智慧的人也包括大多数普通人的共和国而言,西塞罗力图阻止任何使国家的法律偏离自然的趋势。立法者意图达到的任何目标,最终都是为整个国家服务,而非为部分阶层服务。为了达到最高的理性,立法的目标应当始终立足于所有公民都共有的自然。这样一来,西塞罗便使自然法更加符合公民社会的需要。

▲ 西塞罗的胜利,Franciabigio 和Alessandro Allori 绘,约1520年

最终,通过建立自然法的观念,西塞罗意图实现一种最高意义上的政治科学,使罗马的法律思想真正转变为一门科学,将对绝对真理原则的理解和对现实共同体的关注结合起来。西塞罗甚至扩展了罗马法律术语的含义。在罗马共和国晚期通用的法律术语中,lex通常指由具有立法权的机构或者个人所批准的成文法。另一个表示“法”的词ius比lex的含义更丰富。在很多语境中,ius和lex的含义相同;几乎所有的lex都是ius,但是反之则不成立。[37]Ius可以指各种各样的规则,无论是否成文——可指行政官的权力和职责,也可指一个法律系统的方方面面(如法律程序、行政官的决定、法的总称、法理学原理等等)。此外,ius还指“正义”:即,法律系统应当具有的公正或道德原则。很明显,ius不限于成文法的范围。

但是,在《论法律》和《论共和国》卷三莱利乌斯对法的定义中,lex的含义发生了关键性的扩展,它开始具有支配所有理性生物的未成文法的含义。[38] 西塞罗把ius和lex结合起来使用,[39]使lex的含义扩展到指代非成文法的领域,加深了成文法与正义原则的关系,也进一步证明他的初衷是把罗马人的现实精神和希腊哲学追求永恒真理的精神结合起来。尽管学者们对西塞罗的思想立场争议很大,但很明显,他确实在哲学和政治之间划分了一条严格的界限:在严格的哲学立场上,他置身怀疑派,追求永恒真理;而在现实政治的层面上,他采纳廊下派的自然法观,以便维护共同体的现存秩序。

五 余论:西塞罗在西方法律思想史上的地位和作用

自然法理论是西方法学史上最有影响的法学理论,深刻影响着西方国家的政治建制。“自然法”问题涉及法律背后的价值基础。探讨法的价值基础,归根结底是有关最好的政制和最好的生活方式的问题,这是西方两大文明传统——由荷马和赫西俄德开启、经苏格拉底、柏拉图和亚里士多德、为西塞罗等人所传承的希腊-罗马文明传统,和以《圣经》为渊源的犹太-基督教传统——一切探究所关注的核心问题。由苏格拉底创始,为柏拉图、亚里士多德和基督教思想家所发展的古典自然正当理论,是主导西方古代和中世纪的主流学说。西塞罗的自然法理论正是对这一传统的继承和发展。

总体而言,历史学派对西塞罗自然法思想的评价是:他的思想仅仅是在一个低水平上继承了希腊哲学。事实上,在古代晚期、中世纪、文艺复兴时期和启蒙时代,西塞罗都受到相当程度的重视,他的作品曾是中世纪标准教育的工具书;在文艺复兴时期,他的作品也是人文教育的核心教材。直到19世纪中期,德国学界以蒙森(Theodor Mommsen)和德鲁曼(Wilhelm Drumann)为代表全面批判了西塞罗其人和他的成就,这使西塞罗研究长期处于阴影之中。

尤其,二十世纪最有影响力的哲学家海德格尔是西塞罗最深刻的批判者。海德格尔认为,后亚里士多德传统包括西塞罗都直接或者间接受柏拉图主义的影响,遗忘了“存在”本身和“自然”的思想维度,把“自然”降低为沉思的对象。另外,拉丁语不能精确表达出一些希腊词的关键含义,如逻格斯(logos)、真理(aletheia)、自然(physis)等等。所以,海德格尔认为,罗马人无意间误解了“自然”本身丰富的含义。海德格尔之所以做出这个评价,是因为他误判了柏拉图以来的哲学传统:海德格尔忽略了柏拉图——包括西塞罗在内的柏拉图哲学的继承者们——“显白”与“隐微”的双重写作手法。简而言之,“显白”与“隐微”的写作方式即作者通过精心的谋篇和布局,使读者能够不断根据文本的论辩和发展,反思作品的字面含义背后所隐藏的真实含义。[40]

▲ 海德格尔(Martin Heidegger,1889-1976)

如果西塞罗只把自己当做希腊哲学的翻译者,海德格尔对他的指控或许正确,拉丁语确实无法表达出某些希腊词的丰富含义。但是通过对作品的精心安排和构思,西塞罗克服了拉丁语在表达上的局限性。他创作了结构复杂的对话和“双重言辞”,保留和发扬了希腊哲学对“真理”和“意见”的区分。西塞罗的自然法思想恰恰重新反思了希腊词“自然”(physis)的根本含义。

在没有充分考虑西塞罗所使用的修辞手法的情况下,历史学派认为,西塞罗未能区分自然正当和自然法。在希腊哲学中,确实存在自然正当或者自然正义——旨在判定对人而言何者本于自然就是善的。[41]如果自然正当被置于政治的维度,一方面,鉴于不同政治制度之间存在差异,加之具体情境各有不同,它必须能够做出改变——这是亚里士多德所论述的自然正当。另一方面,自然正当不可更改,那么它便不能被肢解应用到现实政治中——这是柏拉图笔下的自然正当。但是无论如何,“自然法”在希腊语中似乎是个矛盾的说法,因为法(nomos)是习俗性的,并非自然性的。[42] 在这个意义上,自然正当无法在法学的维度中被提出。

西塞罗法律思想的独特之处恰恰在于,他首次从法学的维度深入阐述了自然正当的特征。所以在这个意义上,西塞罗是西方最早的自然法理论家。无论学者们如何强调柏拉图、亚里士多德在西方自然法传统中的地位,以及西塞罗对他们学说的继承,他们都从未明确提出过自然法学说。西塞罗试图通过建立自然法的观念,充实和纠正罗马贤人在面对正义和利益之困境时的抉择。[43]

近代以降,古典自然正当和自然法的观念开始裂变为个人主体拥有的“自然权利”。[44] 例如,中世纪晚期唯名论强调单个个体的作用;霍布斯把政治社会刻画为人脱离自然状态后通过社会契约而构建的人造物;洛克把自然状态描述为人人在其中拥有“自然法的一切权利和利益的状态”;卢梭认为善的生活就是在人道的层次所能达到的限度内最大程度地接近自然,在政治层面上,这种最大程度的接近是按照社会契约的要求,建立一个社会所能达到的最完善的状态等等。

从自然正当到自然权利的范式突变,是西方政治法律思想史上的重大事件。它关系到人如何理解自身与社会的关系,也影响到人如何看待社会自身的伦理基础。[45] 无论从历史背景还是思想史的内在线索来看,西塞罗都是这一重大事件的参与者。然而截止目前,无论在西方学界还是汉语学界,相比于涉入这一重大思想史事件中的其他思想家——如柏拉图、亚里士多德、托马斯·阿奎那、霍布斯、洛克、卢梭等等,研究西塞罗的专著、学术文章和硕博论文数量都非常有限,足见学界对西塞罗研究的忽视。

尽管我们偶尔会听到西塞罗被忽视的抱怨,[46]但这也不足以概括出我们错过这段思想史进程的遗憾。学者们经常引用休谟在十八世纪作出的判断:即使“西塞罗的抽象哲学已经失去了它的声誉”不足为奇,但“他激动人心的演说术仍然是我们崇拜的对象。”[47] 时至今日,随着西塞罗研究的不断深入,他作为演说家、修辞学家和拉丁语散文学家的声望已经远远高于他身为一个政治思想家。在西塞罗本人的结论中,他也许不会允许如此偏离他思想实质的判断出现。

注 释

[1] 在古希腊罗马哲学中,“自然”具有两个最重要的含义:首先,自然作为某一事物或某类事物的本质特性;其次,“自然”作为“首要事物”(first things)。对“自然”的详细解释可參施特劳斯:《自然权利与历史》,彭刚译,北京:生活·读书·新知三联书店2003年版,第84页(英文版參Leo Strauss,Natural Law and History, Chicago: The University of Chicago Press, 1953, p. 83);另參施特劳斯,《西塞罗的政治哲学》,于璐译,上海:华东师范大学出版社2018年版,第236-275页(英文版参Leo Strauss,Leo Strauss’s Course: Cicero, 1959,https: //leostrausscenter.uchicago.edu/courses, 2014, pp. 168-194)。

[2]Cicero,Tusculan disputations II & V, ed. and trans. A.E. Douglas, Oxford: Aris & Phillips, 1990, p. 85.

[3] 西塞罗:《论共和国》,王焕生译,上海:人民出版社,2006年,页251,(《论共和国》校勘本参:M.Tulli Ciceronis,De Re Publica, De Legibus, Cato Maior De Senectute, Laelius De Amicitia,ed.J.G.F. Powell, New York: Oxford University Press, 2006)。中译文据原文有改动,不再另注。

[4] 西塞罗:《论法律》,王焕生译,上海:人民出版社2005年版,页31、33,(《论法律》校勘本参:M.Tulli Ciceronis,De Re Publica, De Legibus, Cato Maior De Senectute, Laelius De Amicitia, ed. J.G.F. Powell, New York: Oxford University Press, 2006)。

[5] 尼科哥斯基指出,学者们只注意到西塞罗作为廊下派代言人的形象,却忽视了他的学园派立场。对西塞罗思想立场的详细分析可参:尼科哥斯基,“西塞罗的悖论和义利观”,吴明波译,收入刘小枫、陈少明编:《西塞罗的苏格拉底》,北京:华夏出版社,2011年,页86-106。(英文版參:Walter Nicgorski, “Cicero's Paradoxes and his Idea of Utility,”Political Theory, vol. 12, no. 4 [1984], pp. 557-578)。对西塞罗学园怀疑派立场的详细讨论,參Woldemar Gorler,“Silencing the Troublemaker:De LegibusI. 39 and the Continuity of Cicero’s Skepticism,” inCicero the Philosopher: Twelve Papars,ed. J.G.F. Powell, New York: Oxford University Press, 1999, pp. 85-113;另參梁中和编校:《怀疑的理性——西塞罗与学园柏拉图主义》,魏奕昕译,上海:华东师范大学出版社,2017。

[6] 参西塞罗:《论神性》,石敏敏译,北京:商务印书馆2016年版,页85,(《论神性》校勘本参:M.Tulli Ciceronis,De Natura Deorum, ed.Post O.Plasberg, Berlin: Walter de Gruyter,2014)。对于廊下派而言,广义的“自然”等同于整个世界,这个世界或者是一种完美的理性存在物,或者是神;狭义的“自然”仅指地球上的存在物,如植物、动物、人类等等。廊下派对“自然”概念的分析可参:HansVon Arnim,Stoicorum Veterum Fragmenta,vol.2, Munich:K.G. SaurVerlag, 2004, p. 328.对廊下派学说的详细研究可參:Edward Vernon Arnold,Roman Stoicism, Abingdon, UK and New York, USA: Routledge, 2014.

[7] 西塞罗:《论至善和至恶》,石敏敏译,北京:中国社会科学出版社2005年版,第151-152页(《论至善和至恶》校勘本参:M.Tulli Ciceronis,De Finibus Bonorum et Malorum, ed. Claudio Moreschini,Munich:K.G. Saur Verlag, 2005)。[8] 西塞罗:《论共和国》,第219-249页。[9] 西塞罗:《论法律》,第33页。中译文据原文有改动,不再另注。[10]Timothy W. Caspar,Recovering the Ancient View of Founding: A Commentary on Cicero’s De Legibus, Lanham, MD: Lexington Books, 2011, pp. 45-47.

[11] 西塞罗:《论法律》,第27、31页。王焕生先生把universi iuris译为“整个的法”。[12] 西塞罗:《论法律》,第35页。[13] 西塞罗:《论法律》,第27-29页。[14] S.Adam Seagrave,“Cicero, Aquinas, and contemporary issues in natural law theory,”The Review of Metaphysics, vol.62, no.3 (2009), pp.491-523.

[15] 参林志猛:《自然与礼法的融合》,《自然辩证法研究》2015年第12期。事实上,在西塞罗之前,智术师们就开始广泛讨论nomos和physis的对立,參Martin Ostwald, “Nomos and Physis in Antiphon’s Peri Aletheias,” inLanguage and History in Ancient Greek Culture, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2009, pp. 158-74.[

16] 西塞罗:《论法律》,第40页。此处,王焕生先生把ius naturae译为“自然法”。确实,在某些语境下,ius和lex这对同义词可以相互替换,但为了强调西塞罗对ius和lex的区分,本文把ius naturae译为“自然正义”。

[17] 西塞罗:《论法律》,第33页。[18] 西塞罗:《论法律》,第95页。[19] 在追求德性完善的过程中,人性有可能不受任何指导而自我发展并最终实现目标,但是,自然的主导力量不断受很多诱惑和刺激的干扰,因此,需要由哲学来提供人性完善所需的知识。[20] 西塞罗:《论法律》,第41页。[21]Benedikt Forschner, “Law’s Nature: Philosophy as a Legal Argument in Cicero’s Writings,” inCicero’s Law: Rethinking Roman Law of the Late Republic, ed. Paul J. du Plessis, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, p.67.

[22] 西塞罗:《论法律》,第59页。[23] 除西塞罗本人以外,《论法律》中的对话还有西塞罗的好友阿提库斯和他的弟弟昆图斯参加。从思想立场来讲,阿提库斯属于伊壁鸠鲁学派,而昆图斯身为积极参与政治生活的人,更加关心政治现实而非理论阐述。

[24] 參施特劳斯,《西塞罗的政治哲学》,第177页(英文版参:Leo Strauss,Leo Strauss’s Course: Cicero, p. 123)。[25] J.G.F. Powell, “Were Cicero’s Laws the Laws of Cicero’s Republic,” inBulletin of the Institute of Classical Studies, vol. 45, no. S76 (2001),pp. 17-39.这种解释认为,西塞罗的自然法思想中包含改革的动因,因为与自然法相比,实定法存在各种缺陷,所以需要经过修正以回归“自然”。

[26]Girardet认为,西塞罗把自然而非自然法当做他颁布法律的来源,进而,有智慧的人的理性就代表了自然。參K.M. Girardet,Die Ordnung der Welt: Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De legibus, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1983, pp. 49-75.[27] Jill Harries, “Cicero and the Defining of the Ius Civile,” inCicero and Modern Law, ed. Richard O. Brooks,Abingdon, UK and New York, USA:Routledge, 2016, p.52.[28] 施特劳斯:《自然权利与历史》,第132-133页。[29] 參西塞罗:《论法律》,第29页。[30] 实际上,斯基皮奥是个柏拉图主义者。[31] 參柏拉图:《米诺斯》,林志猛译疏,北京:华夏出版社2010年版,第19页。[32] 施特劳斯,克罗波西编:《政治哲学史》,李洪润等译,北京:法律出版社2009年版,第143页。

[33] 莱利乌斯认为,哲学就是沉思天上的事务从而让人脱离政治责任。实际上,在罗马共和国晚期,伊壁鸠鲁学派和廊下派这两个不关心政治的哲学学派在思想界占据重要地位。西塞罗很重视各个哲学学派之间的争论,因为这是他所处时代的特殊现象。为了反对伊壁鸠鲁学派和廊下派——它们都或多或少受柏拉图哲学的影响——西塞罗主张重返苏格拉底的哲学思辨形式,关心人事。参潘戈:《苏格拉底的世界主义》,刘小枫、陈少明编:《西塞罗的苏格拉底》,吴明波译,北京:华夏出版社,2011年,第13页。

[34] 实际上,按照Benardete的分析,《论法律》内部也区分了两个层面的法:第一重论述是从18到35小节,第二重论述是从36节至卷一结尾。第一重论述强调自然法的首要原则:理性与智慧;第二重论述则是对第一层论述的削弱,使自然法更符合公民社会的要求。參Seth Benardete, “Cicero’sDe LegibusI: Its Plan and Intention,”The American Journal of Philology, vol. 108, no. 2 (1987), p. 303.[35] 西塞罗:《论法律》,第45页。

[36] 例如,在《论共和国》卷一中,斯基皮奥这样形容严格意义上的自然法:“自然法禁止任何财物属于任何不知道如何利用它、使用它的人……”很明显,如此严格的自然法标准并不适用于公民社会。參西塞罗:《论共和国》,第59页。

[37]James Bernard Murphy, “The Lawyer and the Layman: Two Perspectives on the Rule of Law,”The Review of Politics, vol. 62, no. 1, (2006), pp.101-131.

[38] 这种未成文法类似于“正确的理性”或宇宙的神圣统治者的意图。[39] 例如,《论法律》卷一第35节中的“leges et iura”和卷一第56节 中的“civilis iuriset legum”(分别参见西塞罗:《论法律》,第48、72页)。

[40] 对“显白”与“隐微”双重写作手法的论述可參Thomas G. West, “Cicero’s Teaching on Natural Law,”St. John’s Review, vol. 32, no. 2, (1981), pp. 80-81.[41] 施特劳斯:《自然权利与历史》,第128页。

[42] 对古希腊思想中“法律”与“自然”的含义及其关系的研究可參朗格:《希腊思想中的法律与自然》,加加林,科恩编:《剑桥古希腊法律指南》,邹丽,叶友珍译,上海:华东师范大学出版社,2017年,第473-495页。

[43] 西塞罗笔下的“贤人”相当于亚里士多德所讲的有教养的“贤人”,含义远比“有智慧的人”宽泛。纠正罗马贤人的义利观是《论义务》的主题。《论义务》是西塞罗所有政治学著作中最通俗的一部。在《论义务》中,西塞罗首次以自己的名义提出“自然法”(lex naturae)这种表述(西塞罗:《论义务》,第268-269页)。

[44] 对现代自然法危机的研究可參李猛:《自然社会——自然法与现代道德世界的形成》,北京:生活·读书·新知三联书店2015年版,第291-383页。

[45] 郑戈:《自然法的古今之变<自然社会>的思想史评析》”,《社会》2016年第6期。

[46] 对西塞罗研究现状的分析可參Timothy W. Caspar,Recovering the Ancient View of Founding: A Commentary on Cicero’s De Legibus, pp. 2-8;另參Walter Nicgorski, “Cicero and the Rebirth of Political Philosophy,” inCicero’s Practical Philosophy, ed. Walter Nicgorski, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2012, pp. 242-244.[47]David Hume, “Of the Standard of Taste,” inFour dissertations: I. The Natural History of Religion. II. Of the Passions. III. Of Tragedy. IV. Of the Standard of Taste, London: A. Millar, 1757, p. 231.

网址:于璐:西塞罗论自然法和理性的限度 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1392330

相关内容

来自古罗马的生活守则 ——读塞涅卡《论幸福生活》《有节制的生活/人生智慧丛书》((古罗马)西塞罗

西班牙巴塞罗那

巴塞罗那游记

独行者的巴塞罗那两日游 – Hostelworld Travel Blog

巴塞罗那植物园完整指南:开放时间、价格、交通和体验

【苏贤贵】梭罗的自然思想及其生态伦理意蕴

巴塞罗那美食

【古罗马】塞涅卡:论幸福生活

和谐自然理念,智慧人生体验