朋友圈正成为“艺术第一现场”,上海青年美展公众投票人次破18万的背后……

朋友圈热传:宠物狗和猫的第一次合影,萌翻众人。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #每日生活新鲜事# #日常搞笑瞬间#

(来源:上观新闻)

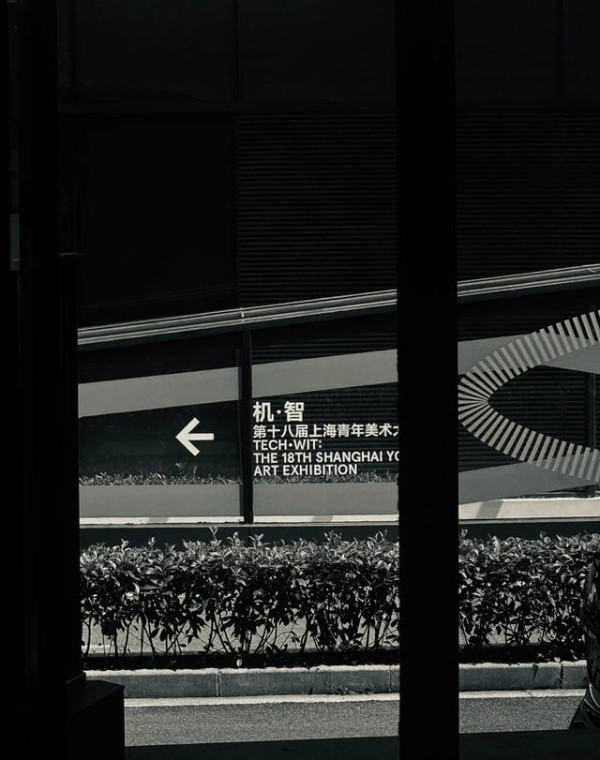

10月30日,解放日报第82届文化讲坛上,作为第二十四届中国上海国际艺术节参展项目,同时也是刘海粟美术馆建馆30周年系列展的扛鼎之作,第十八届上海青年美术大展将揭晓包括刘海粟艺术奖、上观艺术奖、明园艺术奖、新长宁艺术奖在内的多项大奖。

和往届不同的是,今年增设的“上观艺术奖”是由第十八届上海青年美术大展与上观新闻App联合发起的最具网络人气奖,由网友票选产生。值得一提的是,这也是该美展有史以来首次与主流媒体平台合作发起大众投票活动。近日,投票活动圆满收官,在为期20天的实名制注册投票中,超过18万人次的网友从380件候选作品中选出心仪作品,为喜欢的艺术家“打Call”。最终,包括《时代青春》、《内心戏|舞台裂变》等在内的五件作品脱颖而出。

朋友圈正成为“艺术第一现场”

“今天艺术的第一现场,慢慢转移到了手机朋友圈。”第十八届上海青年美术大展总策展人、上海市文艺评论家协会副主席林明杰观察到。

微信、小红书等社交媒体与在线社区打破了艺术圈层的传统壁垒,使艺术家得以直面全球观众和潜在买家。每个人的手机屏幕,都是一个潜在的“个人美术馆”。

“人人都成为艺评家了,这已经成为现实。”林明杰表示,本次美展结合了专家评审和大众评审,相互映照,“大众评审遵循‘我喜欢’的直觉逻辑。这个逻辑简单粗暴,但‘我喜欢’是一种‘观众永远无法被剥夺的权利’”。

林明杰表示,大众投票让艺术回归最原始的感染力——那种让人“哇”,让人愿意拍照打卡,并在朋友圈转发、在群里拉票的真诚触动——“艺术家的巨大挑战是如何让疲惫的公众眼睛‘能看到你’”。

艺术家Ikky在作品前和观众交流。

本次参赛排在公众投票人气榜单上第三名的青年艺术家Ikky,知道网络投票环节之后,第一反应是“赶紧叫身边的朋友帮帮忙,发给我老爸老妈还有我妹,让他们再发动身边的亲朋好友们。我有画放在附近咖啡厅展示,我还坐在咖啡厅门口,跟每个进来的客人说帮我投票。”他坦言,微信朋友圈和公众号是目前与公众和艺术界工作者最直接、有效的连接渠道,尤其是对于像他这样的青年艺术家而言。

参赛作品《内心戏|舞台裂变》,作者杨蓉(Nikki)。

截至10月20日,公众投票参与人次共计181407人次,票选排名首位作品《时代青春》票数共计57809票,《内心戏|舞台裂变》以41810票紧随其后。公众的热情超出了许多艺术家的想象。《内心戏|舞台裂变》的作者杨蓉(Nikki)表示,“我很意外。很多不常看展的朋友被作品触动,还主动帮忙转发,甚至各自的社群。”

主办方刘海粟美术馆馆长郁镇宇表示,“朋友圈快速打破艺术圈层壁垒,投票榜单领先的几件作品经朋友圈传播后,不仅票数领跑,还带动了线下观展热度。”

朋友圈的“破壁”式传播,还促进了艺术家与公益事业的链接。最近,上海愿望成真慈善基金会的工作人员通过朋友介绍联系到Ikky,邀请他捐赠作品,给罹患重病的儿童和青少年募集公益资金,Ikky马上就答应了。

公众“天生”懂艺术,也爱一起“玩儿”艺术

在一个开放的艺术生态中,公众不是艺术的旁观者,而是艺术的选题者、解读者、创作者。

艺术家们在最终票选结果中窥见了部分公众关注的时代命题。本届美展专家评审、上海美协驻会副主席兼秘书长丁设表示,主流媒体平台上公众投票的结果能一定程度上反映年轻人目前关注的话题、兴趣点,这能让新一代艺术家更关注当下话题和时代大势。

参赛作品《时代青春》,作者沈忱。

本次公众票选排名首位的艺术家沈忱在参赛作品《时代青春》中用16款盲盒展示了警察、法官、教师等16种岗位,16款盲盒以环形结构陈列,共同构成“时代齿轮”,外圈轨道移动的iPad扫描盲盒,触发AR影像,动态展现该盲盒的劳动场景。为了让“每款造型都能有着能被人觉察的温度”,她曾去施工现场、去快递分拣中心做田野调查,观察造型、姿态、动作、眼神等细节,以“致敬每一位认真生活、努力工作的普通人”。

艺术家丁瑶瑶和自己的参赛作品《无数次地接近》。

艺术家丁瑶瑶注意到AI生成技术广泛介入艺术创作的现象,重新思考摄影的边界。在创作本次参赛作品《无数次地接近》时,她向AI描述了自己在上海古镇拍摄的照片,将AI根据描述生成的照片和自己所拍摄的并置。她表示,“许多人或许会质疑,若摄影脱离相机,它还能否被视为摄影?这个问题让我想起2014年,英国享有盛誉的哲尔伍德绘画奖(Jerwood Drawing Prize)将一等奖颁给了一段音频作品。作者在49秒的音频中描述了一个罗马时代的罐子,认为绘画不一定要用纸笔,可以用声音‘画’出来,在观众脑海中形成画面。”

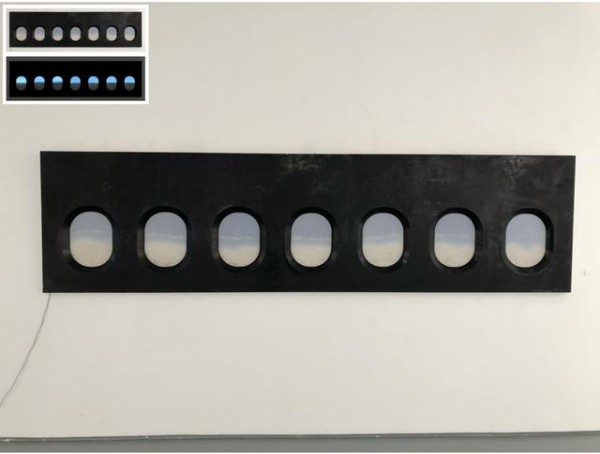

参赛作品《往返2》,作者莫小茶。

艺术家莫小茶表示,艺术于她而言是“真诚地、勇敢地面对我们自己所处的时代”。她的本次参赛作品《往返2》以飞机舷窗的造型呈现了5幅绢本画面,从左到右依次大都市、工厂、农村、山村、无人山水,人们可以从两种观看顺序中自由解读。“我时常反问自己:李成、郭熙如果活在当下,他们难道会对飞机、高楼视而不见吗?”

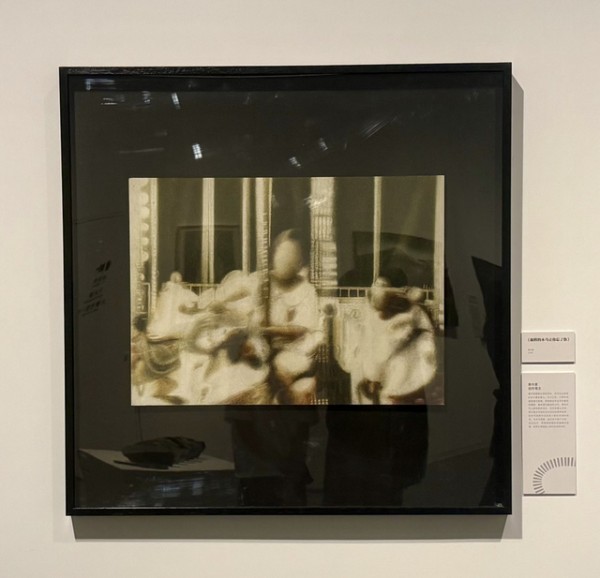

参赛作品《旋转的木马让你忘了伤》,作者滕华夏。

艺术家滕华夏本次参赛作品《旋转的木马让你忘了伤》里充满了小人书、旋转木马等集体记忆中的元素。她表示,“这些意象于我而言,并非刻意选择的‘符号’,它们就是我童年记忆的‘遗址’。作为一个在双职工家庭长大的80后,外婆家那个塞满小人书的壁龛,就是我精神上的‘安全屋’,是我认知世界、构建情感的绝对起点。”她相信,这些集体记忆是公众能够识别的,“我认为集体记忆是土壤,个人语言是种子,它源自我的个人记忆,但其中蕴含的童年、家庭与成长的情感却是许多人共通的”。因此,当艺术家的目光凝视人人可触可及之物时,也是在邀请公众进入艺术。

本次参赛艺术家不约而同地提及与公众对话如何进一步推动了自己艺术创作的思考。

沈忱表示,“我喜欢和观众聊天,每个人带着自己的生活经验看作品,一定会看到不同的东西。”

杨蓉(Nikki)则欢迎公众“误读”作品,她表示,“我不会担心被误读。荣格曾指出:‘符号是潜意识的语言。’被误解有时也是作品生命力的体现——说明它在被不同的人重新阐释。艺术从来不是单向传播,而是一场持续的共鸣与再生。”

滕华夏表示,和身边人分享作品让她获得了专业圈子里很少触及的感悟,“艺术评论家可能会探讨我的技法源流或观念建构,但我姑妈会说:‘这画让我想起带你去的一个公园。’这些质朴的交流成了我创作的‘校准仪’。它们时时提醒我:艺术不是要建造令人仰望的殿堂,而是要打开一扇让每个人都能看见自己倒影的窗。”

而每一次的接近,也都是对公众发出的创作邀请。林明杰预见,德国艺术家博伊斯(Joseph Beuys)提出的“人人都是艺术家”这一口号将成为现实。技术将打破表达的门槛,让每个人都能将内心的梦境和想法转化为艺术形式。

说起选择盲盒和AR交互装置来呈现的原因,沈忱表示她希望作品更好玩,更贴近大家,尤其是年轻人。“盲盒的‘惊喜感’和‘未知感’挺像我们的人生——你永远不知道接下来会遇到谁,会经历什么,当iPad去扫描时,作品不再是被动的展品,而是和你互动的对象。那一刻,艺术活过来了,参观者也成了作品的一部分。所以我觉得用盲盒叠加AR交互装置的跨媒介语言来讲故事,是一个让人“参与其中”的方式,这种体验能打破传统展览的距离——观众不是来“看”艺术的,而是来“玩”、“感受”的。

派对闭幕时,Ikky和王略邀请朋友们对他们的壁画《手持神器的黑天》进行再创作。

Ikky曾经和同样是青年艺术家的王略组成“L+L”艺术团体,喜欢一起在户外作壁画,有时候,在live painting现场,他们会邀请有兴趣的围观群众一起来。最近一次,Ikky回忆道,是在派对上邀请朋友对壁画进行再创作。他赞叹“就很好玩,是不是?肯定比自己画精彩。最后的呈现很热闹。”通过共创经历,他深刻体会到动漫符号的双重作用:“如果你看过这个动漫,我也看过,其实就会有很多我们共通的地方”,他非常认同的是朋友为展览写的语句“在名为二次元的大梦之中相聚”。

艺术生态的未来是“共力”

第十八届上海青年美术展现场。

在社交网络、数字技术带来新机遇和新风险的当下,总策展人林明杰感慨:“未来的艺术是什么样?没有人知道,艺术家的生存是很艰难的。”他指出,艺术家和策展方都有责任去思考如何与大众有效连接。

本届上海青年美术大展,以“机·智”为主题,共征集到作品4060件。从中遴选出的380余件/组作品,于9月13日至11月23日在刘海粟美术馆展出。林明杰回忆起伦敦大学金匠学院副校长David Oswell来看展的故事,“他看得非常认真,8个展厅每件作品全看完,他说这个展是他近年来看到的最好的征集类大展。”而对于此次引入的“大众投票”,David Oswell表示,自己从来没有尝试过和社交媒体合作或是发起公众投票活动,“是很宝贵的经验,要回去试试看”。

郁镇宇表示,“刘海粟先生在一百年前讲过‘不息的变动’,借力 ‘数字化传播’,让 ‘雅’ 的艺术通过大众视角变得 ‘接地气’,传承海派艺术‘雅俗共赏’基因,是美术馆未来的重要课题。”未来,刘海粟美术馆计划打造兼具 “展示、体验、交易”功能的“青年艺术市集”,邀请参展青年艺术家入驻,展示原作及衍生品,并设置“艺术体验区”,让大众通过手绘、装置互动等方式感受艺术,同时搭建 “收藏对接平台”,为收藏家提供艺术家创作履历、作品解读等专业信息,形成“创作-传播-消费-反哺创作” 的青年艺术生态闭环。

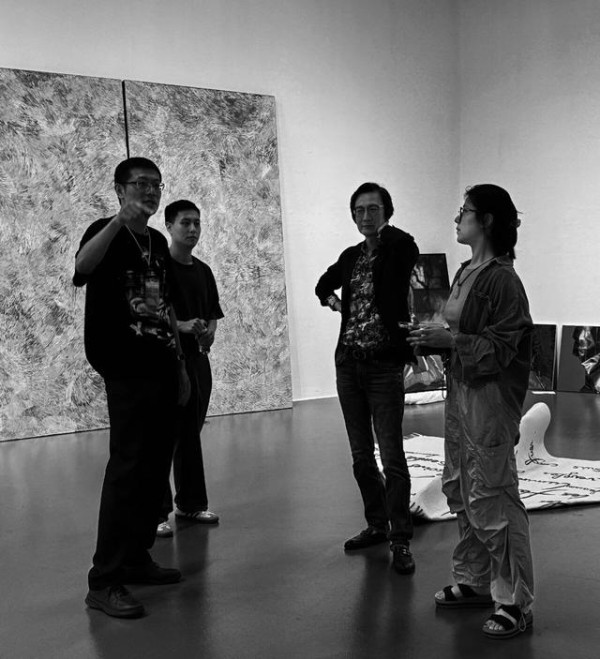

布展时的总策展人林明杰(左三)与工作人员。

本次大众投票环节也启发了既是青年艺术家也是青年策展人的杨蓉(Nikki)进一步思考未来的策展方向,“此次大众投票让我感受到观众参与的力量,也促使我思考如何让‘全球中国艺术巡展’更具共鸣性。我也想由衷致敬本次大展的主办方与刘海粟美术馆团队以及协办方上海明圆美术馆同仁:他们以专业策展与开放机制,让青年艺术真正‘走进人群、被看见’,并以公共文化的平台精神,激活了城市的审美活力。”

不过,大众投票带来的“出圈”,对青年艺术家而言既是机遇也是考验。郁镇宇表示,“‘出圈’ 的关键是找到 ‘艺术内核’ 与 ‘大众认知’ 的连接点。出圈后,艺术家更需坚守创作初心,避免被流量裹挟,美术馆也会提供支持,比如为出圈青年艺术家提供青年艺术家创作扶持计划,帮助他们沉淀思考,同时搭建专业评论平台,引导大众深度理解作品,而非停留在表面热度。”

第十八届上海青年美术展现场。

互联网、社交媒体极大地改变了艺术的创作、复制、传播和展示方式,重塑了人脉连接的效率与范围。学院、市场、个体、算法都在参与艺术的定义,艺术的观众群体无限扩大。今天,一个年轻的艺术家可能同时身处几个网络:在微信上建立粉丝社群,通过小红书售卖作品,渴望被画廊发掘,最终目标是参加国际双年展。在这个过程中,艺术家的身份也发生了演变,越来越主动地参与到自身价值的构建和网络的建设中。

明园集团与刘海粟美术馆围绕青年美展有着二十年的深厚渊源,“我们非常珍视这段与青年艺术共同成长的旅程。明园始终相信,支持青年艺术就是投资艺术的未来。”明园总裁凌菲菲说,“在人工智能深刻改变创作语境的今天,艺术愈发成为时代精神的重要载体,期待共同见证中国青年艺术开启更广阔的未来图景。”

“这次与上观新闻APP合作的大众投票不仅是一次公众参与的活动,更是一个生态培育——艺术家、策展人、公众,共同构成了一场没有终点的‘共力’,”正如林明杰所言,“我们不只是做一个展示平台,更是营造一个让青年艺术家探索、开拓的艺术生态。”

原标题:《朋友圈正成为“艺术第一现场”,上海青年美展公众投票人次破18万的背后……》

栏目主编:迟腾 文字编辑:李君娜 董齐兴

来源:作者:解放日报见习记者 蒋月

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。网址:朋友圈正成为“艺术第一现场”,上海青年美展公众投票人次破18万的背后…… https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1398816

相关内容

走进街区交朋友青年灵感共破圈大众艺术消费提速,画廊、美术馆跨界破圈亲近观众

丑东西艺术展火出圈 年轻人审美态度够包容

大麦艺展鸿图成立一周年 自制IP“青年艺博会”第三期即将落地

大麦艺展鸿图成立一周年,自制IP“青年艺博会”第三期即将落地

第一届海河青年艺术季暨天美艺术街区开街 成功启幕:一场艺术与城市的深度对话

第五届上海多伦青年艺术家群展

亚洲青年影人从上海走向世界

小众水上运动正在破圈 成为年轻人的夏日“新宠”

2024收藏新趋势:让艺术收藏成为一种生活方式,人人皆可得