我国高校教师数字技能研究图景、趋势与展望―中国教育信息化网ICTEDU

摘 要:2022年,教育部发布《教师数字素养》教育行业标准,在政策层面主动引领,为提升高校教师数字技能指明方向。为深入探索我国高校教师数字技能研究领域的整体概况、前沿热点和未来趋势,运用文献计量学方法,借助CiteSpace软件对中国知网数据库中的CSSCI来源期刊论文进行了可视化分析。结果表明:近年来高校教师数字技能的研究热度有所上升,但研究学者和机构间的学术交流与合作仍需加强;高校教师数字技能的构成要素、影响因素、推进路径及其与教学改革的联系是关注焦点;教师数字技能测评框架明晰了高校教师未来发展方向与目标,更加强调以人为本,关注高校教师和学生的可持续发展;数字素养向数字技能的研究转变已成为重要趋势,高校教师数字技能发展提升策略与推进路径成为研究发展的主要方向。分析结果可以为我国高校教师数字技能研究提供一定参考和镜鉴,未来应深化团体合作、推进研究落地、完善评估保障、坚持问题导向、助力教师成长,通过理论与实践的双重创新,推动我国高校教师数字技能研究领域的持续发展。

关键词:数字技能;高等教育;高校教师;数字素养;教师专业发展

中图分类号:G434

文献标志码:A

文章编号:1673-8454(2024)08-0073-11

作者简介:吴龙凯,华中师范大学国家智能社会治理实验基地(教育)教授,博士(湖北武汉 430079);张珊,华中师范大学人工智能教育学部硕士研究生(湖北武汉 430079);黄啟御、赵笃庆,华中师范大学人工智能教育学部博士研究生(湖北武汉 430079)

基金项目:2022年度国家社会科学基金“十四五”规划教育学重点课题“智能技术赋能教育评价改革研究”(编号:ACA220026)

一、引言

21世纪以来,数字技术加速融入社会生产各领域各环节,深刻改变人类社会思维方式、组织架构和运作模式。教育与社会文明发展紧密相连,不仅是推动社会变革的前沿方阵,也是培养创新人才的重要载体。[1]教育与数字化的碰撞,推动教育生态焕发新貌,教学环境从物理空间走向虚拟空间,教学模式从线下教学走向在线教学、弹性教学,翻转式、混合式教学逐渐成为主流教学形态,非正式学习成为新的教学切入口。[2]教师作为支撑数字教育新生态的关键软实力,在深化教育数字化转型过程中扮演重要实践者角色,因此,培养与发展教师的数字技能尤为重要。

对此,学界开展了大量教师数字技能研究,并系统分析研究成果。[3]例如,吴军其等通过梳理教师数字能力的代表性观点,分析国内外教师数字能力的演进路径,构建了我国教师数字能力框架[4];周刘波等立足教师数字素养培育的时代价值,指出其培育实效受到理念、机制、保障等现实困境制约[5];冯剑锋等梳理国际上教师数字化能力相关研究,发现教师数字化能力的要素界定和测量框架随时代发展不断丰富,且受到宏观、组织、个体等多层面因素影响[6];王文倩等系统梳理教师数字能力相关文献,归纳出高校教师数字能力研究在内涵、框架、评价、影响因素等方面存在不足[7];汪俊忠等可视化分析我国教师数字素养的研究现状与演进路径,发现国内教师数字素养研究仍有待丰富和完善,当前主要从核心要素、影响因素等视角探索,未来需要加强中国情境下的实践路径研究。[8]

然而,已有研究多聚焦于教师数字技能内涵要素、机制保障等理论分析与建构,缺少对教师数字技能发展现状的考察、统整与客观思辨;且关注对象较少聚焦高校教师这一群体。不同于其他学段教师,高校教师身兼教学、科研、管理等多项职能,提升其数字技能是新技术浪潮下教师角色重塑的重要契机,因而梳理我国高校教师数字技能的研究热点与趋势,具有重要的理论与现实意义。鉴于此,本文运用文献计量法,可视化分析我国高校教师数字技能研究现状,系统梳理我国高校教师数字技能研究的演进历程和研究热点,揭示未来研究发展趋势并提出深化路径,以期为未来研究提供方向参考。

二、研究设计

(一)概念辨析

学界对教师数字技能已经形成杂多认识,只有厘清相关概念,才能更清晰地梳理高校教师数字技能研究发展脉络,更明确地了解其未来研究方向。当前,学术界多以教师数字素养为主题展开研究。例如,有研究提出数字素养是指教师充分利用数字技术开展教学,引导学生创造性和批判性使用数字技术的能力[9];有研究认为数字素养是数字时代教师发展的新要求,是在遵守伦理安全的基础上,熟练使用与工作、学习和生活相关的数字技术或工具,创造性地运用其开展跨领域研究并促进自身能力不断提升。[10]

相比之下,2021年中央网络安全和信息化委员会发布的《提升全民数字素养与技能行动纲要》[11],2022年中央网信办、教育部、工业和信息化部、人力资源社会保障部联合印发的《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》[12],以及教育部发布的《教师数字素养》行业标准,均使用“数字技能”作为标准性表述。王亚飞也强调,数字技能已从简单的数字技术技能,拓展至综合性能力和解决问题能力,教师能够运用数字技术展开专业互动,创造并共享数字资源,以及管理并协调数字技术在教与学中应用。[13]

无论是数字素养还是数字技能的概念内涵,目前似乎并没有明确定义。本研究中的数字技能是指,高校教师在其教学及相关活动领域,所具备并能够有效运用的与数字技术紧密相关的实践应用能力。这种实践能力不仅涵盖教师自身数字化发展和数字化教学能力,更应拓展到教师数字化科研能力的提升,以及对学生数字化发展的有效引领。

在明确数字技能的具体定义后,深入探讨其与数字素养的内在联系与区别,对于深化高校教师数字技能的研究具有重要意义。本文认为,数字技能是对数字素养的接续思考,数字素养更偏重于综合性素质,其衡量标准可为政策层面导向提供参考;数字技能则更侧重于实践性技能,其衡量标准可为实践层面评估提供依据,赋予教师发展以更强的实践性、适应度和引领性。与其他教育阶段的教师相比,高校教师需要同时完成教学任务、科研任务和管理任务,具备一定的教育属性、学术属性与管理属性。这种多重角色的特点,使得高校教师在数字技能方面的需求更为迫切,以在实践活动中运用技术支持自身与学生的可持续发展。基于此,本文选定“数字技能”一词为研究主题检索文献,开展后续研究。

(二)研究过程

1.数据来源

借鉴系统文献综述法概览我国高校教师数字技能研究情况,为保障所选文献具有较高研究质量,以中国知网数据库收录的CSSCI期刊论文为数据来源,以“高等教育”OR“高校”AND“教师信息技术技能”OR“教师数字技能”OR“教师数字素养”OR“教师数字能力”为检索式,不限定学科范围和时间跨度检索文献,剔除重复文献后得到文献271篇。

2.文献筛选

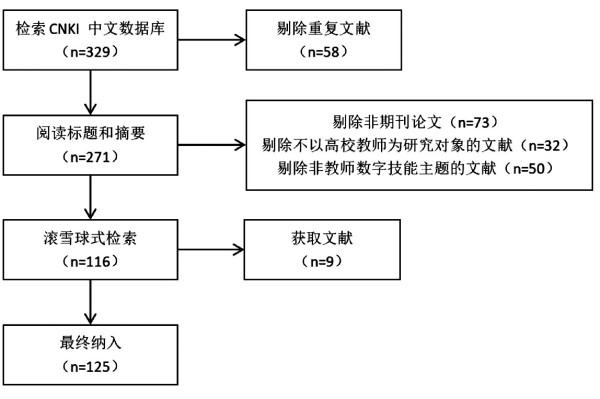

遵循系统性文献综述(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, 简称PRISMA)原则,设置以下标准筛选与剔除文献:一是文章为中文文献,且全文可获取;二是文章为研究性期刊论文,排除学位论文、书籍评论、会议摘要、新闻报道、人物访谈等;三是文章结构清晰完整,排除研究过程或结论不明确的文献;四是研究对象为高校教师;五是研究主题聚焦教师数字技能/能力/素养。在此基础上,再进行滚雪球式检索,通过追溯研究样本的参考文献和引文,以及所选文献作者的其他文献,查找可能遗漏的符合要求的文献,最终获得有效文献125篇。文献时间跨度为2007至2023年。PRISMA流程如图1所示。

图1 PRISMA流程图

(三)研究方法

本研究采用文献计量法梳理、概括与分析最终研究样本,探究我国高校教师数字技能研究的现实图景与未来趋势。首先,在中国知网选中筛选后的125篇文献,以Refworks格式导出。其次,借助CiteSpace 6.2软件转换数据,设置相关参数,具体包括:最小时间切片(Year per slice)设置为1年;主题聚类词来源(Term source)选择标题、摘要、作者关键词与关键词累加;修剪算法(Pruning)设置为“Pathfinder”“Pruning sliced networks”。最后,进行关键词分析,绘制共现、聚类、突现及时间线图谱,可视化整体研究图景。

三、我国高校教师数字技能研究现实图景

在梳理概括年发文情况、研究作者与机构合作状况基础上,结合关键词共现与聚类图谱,定量展示高校教师数字技能研究现实图景。

(一)发文量、作者和机构分析

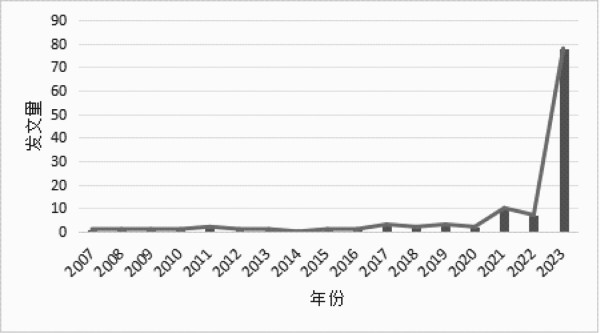

从年发文量统计图(如图2所示)可知,2020年之前有关高校教师数字技能的研究成果较少,2021年开始发文量呈上升趋势,2023年研究成果显著增加,发文数量约为80篇,达到近15年来的峰值。这一趋势表明,该领域正逐渐成为研究热点,并吸引越来越多的学者关注。同时,我国《教师数字素养》标准的发布,为高校教师数字技能的研究提供了方向性指导,凸显数字技能在当今教育领域的重要性。考虑到高等教育数字化转型的持续推进,可以预见,未来高校教师数字技能的研究将更加深入和广泛,并迈向新的发展阶段。

图2 发文量统计

从作者和机构合作网络分析结果来看,该领域涌现出一批具有较大影响力的领军学者和研究机构。其中,陈敏、吴砥、何剑等发文数量都在3篇以上,是近几年高校教师数字技能领域较为活跃的研究者;同时华中师范大学、东北师范大学、华东师范大学等机构在该领域发表大量成果,为我国高校教师数字技能研究发展作出重要贡献。可见我国对高校教师数字技能研究重视程度之高,并呈现良好的发展态势。但度量网络成员之间联系紧密程度的网络密度仅为0.0215,网络连通性不够,说明高校教师数字技能研究领域中各作者、机构间合作较少,整体上多以独立研究为主,虽然已经形成了一些小规模的研究团体,但各团体之间联系较为松散,学术交流与合作有待提高。

(二)关键词共现与聚类分析

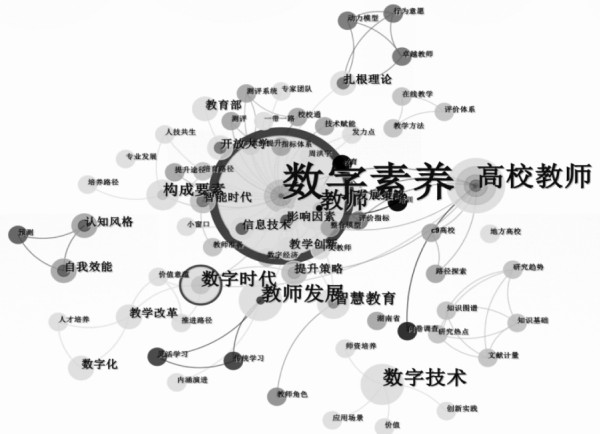

关键词共现分析结果如图3所示,其中节点有104个,连线有146条,网络整体密度为0.0273。图中节点大小表示关键词频次,频次越高节点越大,可以发现“数字素养”及“高校教师”的节点较大且处于中心位置,表明我国对高校教师数字素养研究的高度重视,而对高校教师数字技能的研究还比较薄弱。“数字时代”“数字技术”“教师发展”“智慧教育”“构成要素”“提升策略”节点大小紧随其后,代表该研究领域的热点话题。

图3 关键词共现图谱

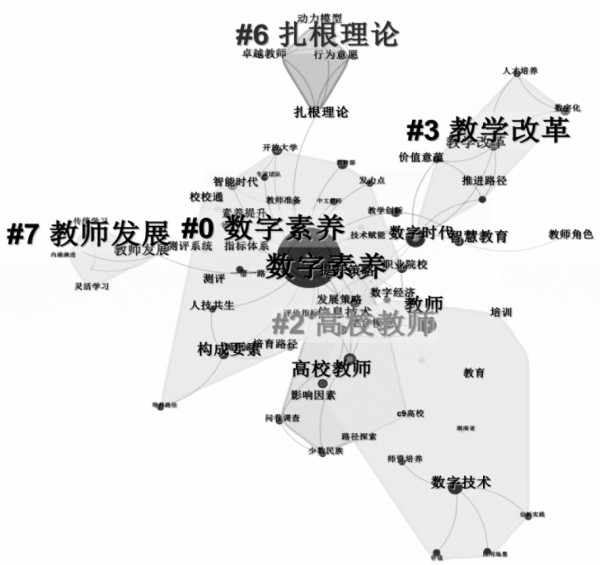

关键词聚类分析结果如图4所示,其中聚类模块值(Q值)为0.7138,聚类平均轮廓值(S值)为0.9509,意味聚类结构显著且令人信服。图中形成了#0数字素养、#2高校教师、#3教学改革、#6扎根理论、#7教师发展等聚类群,这些聚类群共同揭示了教育数字化浪潮下,高校教师数字素养与技能发展的重要性。在教育改革推动下,提升高校教师数字素养,鼓励其运用数字技术发展数字技能,已成为教师专业发展的关键所在。目前研究重点聚焦高校教师数字发展的影响因素、如何利用数字技术开展师资培养、智慧教育中教师角色的转变及其对教学改革的影响等方面。虽然关于如何有效促进高校教师数字素养转化为实际数字技能的研究尚显不足,尚未形成较为成熟的研究成果,但现有研究正日益注重实践性和应用性,以帮助教师更好地适应数字时代的教学挑战并实现自身发展,为深入了解高校教师数字技能的普遍水平、存在问题以及可能改进的方向提供宝贵启示。同时,为揭示我国高校教师数字技能发展的影响因素,相关学者采用基于扎根理论的定性研究,构建了高校教师数字技能影响因素模型,为进一步深入研究提供理论支撑和分析框架。

图4 关键词聚类图谱

四、我国高校教师数字技能研究发展趋势

为准确把握我国高校教师数字技能研究发展趋势,本研究通过关键词时间线图谱反映高校教师数字技能研究发展脉络,基于测评框架分析高校教师数字技能内涵及评估要素转变,借助关键词突现分析获知高校教师数字技能研究主题转换,在此基础上预测未来研究方向。

(一)关键词时间线视图反映研究发展脉络

从关键词时间线图谱中可以发现“数字素养”从2018年开始就受到研究者的高度关注。该研究主题包含“影响因素”“指标体系”“构成要素”等研究热点,到2023年关注度仍未降低。同时,研究者对“高校教师”的关注从2016年开始,并在2021年前后聚焦模型建构与策略提升。尽管可视化分析的样本文献中,以“数字素养”为主题的研究占据相当比例,但其与数字技能的研究往往相互交织、难以割裂。且对于高校教师而言,具备较高数字素养是数字技能提升的基础,而数字技能的掌握又能进一步促进数字素养的提升。因此,对数字素养的深入研究,有助于更全面地把握高校教师数字技能方面的整体状况,为后续更深入的探讨奠定基础。此后,“教师数字技能与教学改革的联系”在2020年后开始受到研究者的关注,近年来研究热度持续升温。“扎根理论”仅在2019年受到关注,属于“昙花一现”。

(二)数字技能测评框架承载专业发展研究变化

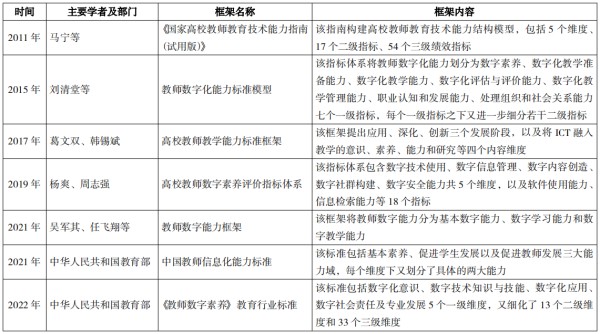

数字技能框架是实现教师数字技能量化评估的重要途径和工具,能够明晰教师未来的发展方向与目标,并依托相关指标描述传达专业发展要求。[14]长期以来,我国学者构建了一系列教师数字技能标准和框架,对教师数字技能从不同层级、不同维度进行了定义,如表1所示。

表1 教师数字技能测评框架

教师数字技能框架的建构在不同阶段中发挥特定作用,其具体内涵也随着阶段变化而不断发展。结合高校教师数字技能框架发布时间与构成要素,将发展历程划分为3个阶段。

1.2007—2016年,高校教师数字技能研究的萌芽阶段

此阶段研究对象开始从教师群体向高校教师聚焦。这一时期,数字技术得到普及与进一步发展。随着“慕课”成为世界范围内高等教育数字化转型的重要标志[11],技术在教育中的应用开始从表面的整合转向更深层次的融合。部分高校领导和教师意识到数字技术潜在的重要价值,对高校教师数字技能也提出更高要求:除掌握基本数字技能和数字化教学能力外,开始关注教师应用数字技术加强教育评价及教学管理、更新自身职业认知以及处理复杂社会关系的能力,教师数字技能培养体系逐渐形成。

2.2017—2021年,高校教师数字技能研究的初步探索阶段

2017年欧盟出台的《教师数字技能框架》[15]以及2018年我国教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》[16],为国内学者研制高校教师数字技能框架提供了借鉴和指导。与此同时,全球数字化进程不断加快、疫情的突然冲击都对高校教师数字技能的后续发展提出更高的要求与挑战:从使用基本数字工具的单一能力,拓展为教师教学能力、专业发展能力和学习者能力,不断融合数字创造、社会责任、数字安全等方面。虽然此阶段我国高校教师数字技能研究取得一定的成果和进展,但是实践落地过程仍存在诸多问题,还不成熟、不完善。

3.2022年至今,高校教师数字技能研究的深入探索阶段

我国《教师数字素养》教育行业标准[17]提出一份较为完善的教师数字技能框架。我国高校教师数字技能发展的研究开始呈现纵向和横向双向扩展的趋势:纵向领域除提高数字化教学能力外,更加关注教师自身数字技能发展的内在动力,帮助教师了解自身数字技能发展水平,积极谋求自身可持续性发展,真正落实数字化应用,促进专业发展;横向领域除了教师自身数字化发展之外,也更加强调教师对学生数字技能的培养。

虽然不同阶段、不同学者对高校教师数字技能内涵的关注点不同,但总体而言,提升教师数字化教学能力是教师数字技能建设初期的着力点,后期研究着重探索技术支持下的研修模式,强调知识的涵盖面与技能的超越度,不断纳入交流协作、数据安全、社会责任等多方面内容。近年来,有关高校教师数字技能框架的建构更加深入,不只局限于基础的技术和能力,更加强调以人为本,促进学习者数字化能力发展,加强师机生协同[18],关注师生未来可持续发展。[19]遗憾的是,我国学者对框架的研究与构建大多停留在理想视角下的理论倡议层面,缺乏现实情境下的检验,尚未得到有效性验证并进行大规模普及应用;相比之下,国家层面对教师数字技能标准和框架的研究进行了更广泛的考虑,纳入了更为丰富的要素,但同时也更倾向于对全体教师数字技能的界定,难以突出高校教师的特殊身份。

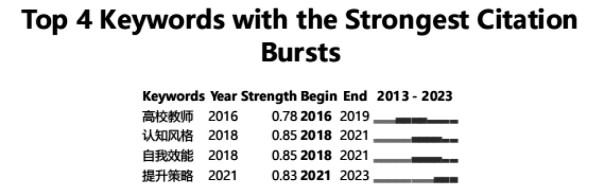

(三)关键词突现谱图凸显研究前沿热点

为揭示高校教师数字技能研究前沿热点,本研究通过关键词突现图谱对样本文献进行分析。尽管关键词共现图谱显示与“数字素养”相关的研究占据多数,但是通过不断筛选和分析,仍然发现一系列与“数字技能”紧密相关的关键词,如图5所示。从该图可以看出高校教师数字技能研究领域的突现关键词较少,研究主题的突破性不明显。结合图谱,从突变词开始成为热点的年份到结束年份,可以明显看出我国高校教师数字技能研究的4个研究热点。“高校教师”这一突变词反映我国意识到高等教育高质量发展对推动社会主义现代化建设的重要性,开始关注高校教师在高等教育变革中的核心作用。“认知风格”和“自我效能”则体现对高校教师数字技能影响因素的相关研究。“认知风格”关注高校教师偏爱的数字技能提升方式。相较于其他教育学段的教师,高校教师具备更加独立的科研属性,接触数字化的渠道也更为简单广泛,因而既可以通过多种方式提升个体数字技能,也可以在高校教师群体间形成以工具或项目为核心的数字技能提升合力。“自我效能”则体现高校教师数字技术应用意向与传统教学固化思维之间的不平衡不协调。任何技术都存在潜在风险,给教师带来机遇的同时,也使教师承受着一定的负担。有研究表明,数字技术的发展,使教师承受的显性和隐性负担呈现短期减轻、长期增加的趋势,这为理解数字时代面向实践转型的教师发展提供了新视角。[20]此外,高校教师数字技能“提升策略”成为2021年的研究热点,至今方兴未艾,学界不再仅仅依靠对传统不足的批判和对理想角度的召唤,而是注重促进高校教师数字技能发展的落地实践,开展基于现实的考量。

图5 关键词突现图谱

五、我国高校教师数字技能研究未来展望

通过综合分析国内高校教师数字技能相关文献,可以发现我国高校教师数字技能研究经历不断丰富深入的变化过程,除聚焦高校教师数字技能内部构成要素与指标体系外,还关注教师发展与教学改革的外部联系。然而,当前国内高校教师数字技能研究也存在合作联通松散、研究落地推进不及、评估体系验证不足、实践问题深化不够、教师成长助力较低等问题,未来仍具备较大的发展空间。

(一)“合”字当头,深化团体合作不动摇

分析作者和机构合作网络发现,高校教师数字技能研究领域发文数量相对较少,作者合作关系的网络密度低,连通性较差,呈现出整体较为分散、合作情况稀少的特征。虽然各研究学者之间形成了小型合作关系群体,但缺少大规模的合作研究,仍有不少学者处于独立研究的状态。研究机构方面,参与高校教师数字技能研究的机构多具有权威性,以国内高等师范院校为主要研究阵地,但各院校之间缺乏合作和交流,跨院校、跨机构、跨领域的交叉合作有待加强。

良好的合作和对话机制有助于解决领域难题,因此,国内高校教师数字技能研究者与研究机构应当不断深化合作与交流。一方面,打造专业化的科研队伍,鼓励研究者积极开拓合作领域,合作申报与承担课题项目,建立长效合作发展机制,共同解决研究领域难题;另一方面,加强联合攻关,推进国内高校与重点企业、研究基地共建合作机构,充分利用工程研究中心、重点实验室、高校培养基地等创新平台,积极推进研究机构之间的深度交流与合作。

(二)“转”字为先,推进研究落地不停步

分析关键词共现图谱和聚类图谱,发现高校教师与数字素养处于该领域的研究中心,且二者共现性较强,而数字技能相关的关键词数量少、频次低,共现性强度几乎为零。一方面是由于文献数量有限,网络图不够完善,在研究分析上存在一定的缺陷;另一方面,我国对高校教师数字技能的重要价值缺乏正确认识,虽然建立了理论层面的“乌托邦”,但现实成效却差强人意,高校教师数字技术应用形式化、创新能力薄弱、相关培训浮于表面等问题层出不穷。由此可见,数字素养尚未真正融入高校教师活动领域和未来培养目标,难以适应我国高等教育数字化改革发展要求。

当前是发展我国高校教师数字技能的关键节点,对此,不仅要在“道”的层面更新高校教师数字意识和数字素养研究,也要在“术”的层面寻求数字技术与专业发展的交融共生,融合科学性与实操性、系统性与灵活性、持续性与开放性[21],推进数字素养向数字技能的落地转化研究。[22]在此过程中,应部署抓实、抓好研究成果的有效落地应用,提升理论成果与教育实践的弥合度,把以理论设计为主的理想召唤转向以实践为重的现实考量。

(三)“评”字为尺,完善评估保障不懈怠

梳理分析高校教师数字技能框架发现,虽然我国学术界探索并尝试制定了教师数字技能的测量指标,构建了相关测评模型,但并不完全适配于高校教师,且其认可度和有效性有待进一步检验。此外,高校教师数字技能测评工具比较欠缺,已有研究多基于教师数字技能框架设计量表开展自评,使得测评过程中教师容易对自身数字技能产生主观偏误,[5]一定程度上影响研究的科学性、准确性,甚至影响结果的有效性。

对此,未来研究可以根据高校教师自身特点,在教师数字技能概念范畴基础上,进一步明晰高校教师数字技能的构成要素、特征维度和度量指标,设计一套结构合理、行之有效的测评框架,并采用定量定性相结合的综合评价方法,在真实的教育情境中验证其有效性和可靠性。此外,需要丰富高校教师数字技能测量工具和方法,开发针对性更强的评估工具与量表;探索开展多模式在线认证评估,加快推动微认证、微证书的应用与推广[23],为持续提升高校教师数字技能及教育教学质量提供有力保障。

(四)“实”字为要,坚持问题导向不松劲

分析研究趋势图发现,2020年后有关高校教师数字技能的研究聚焦学习者、教育者数字化技能提升的现实及发展性需求,在实践中研究新情况、破解新难题,呈现出具有时代意义和现实意义的发展态势。一是侧重对高校教师数字技能因素分析及影响机制研究[24];二是推动大数据与高等教育的深度融合与应用,以提升高校教师教育实践、科研的效率与准确率,快速应对复杂多变的教育需求[25];三是关注数字技术在促进高校教师数字化发展过程中出现的伦理问题,如信息安全、技术异化等[26]。但是现有研究结论之间分歧较多,尚未形成共识。

为持续提升高校教师数字技能及教育教学质量,应在困境中未雨绸缪,转问题为动力;在实践中凝聚共识,化挑战为机遇。未来研究应深化问题意识,聚焦实践中遇到的新问题、高校教师数字技能提升稳定存在的深层次问题、教师发展与教学改革的突出问题,善于发现问题、敢于正视问题,不断提出解决问题的新思路新方法。此外,注重结合实际,从高校教师的实践智慧和经验中找到解决问题的新视角和新对策,既调查又研究,并不断深化总结规律性认识,以期更加常态化地推进高校教师数字技能发展。

(五)“助”字为重,助力教师成长不止息

联合国教科文组织提出,教师既是知识生产者,也是教育和社会变革关键参与者,因此必须认可教师的工作,确保教师的自主权和自由度,支持教师充分参与有关教育未来的对话。分析研究前沿热点发现,当前高校教师队伍也会存在认知风格、自我效能等问题。此外,目前高校数字化教学环境和技术支撑仍有待完善;高校教师数字技能的重视程度和保障机制仍有待提高[10];高校教师寻求自身数字化发展的路径较为单一,数字化文化氛围助力教师数字化成长的潜力仍有待挖掘。

为切实提升高校教师数字技能,在宏观层面,应关注社会文化背景对高校教师数字技能的影响,在国家或地区相关政策的指导下,加大高校教师数字技能激励和保障机制的开发研究,[27]构建线上线下结合、职前职中职后衔接的教师服务体系,[28]以满足高校教师对于自身数字化发展和终身学习的需求;在微观层面,应对智能技术影响高校教师数字技能的趋势、挑战进行预测,深化高校教师数字技能提升的价值认识研究,加强教育实境中高校教师数字技术应用与创新能力培养研究,助力教师由“想用”,迈向“会用”,最终实现“善用”,进而推动高校教师数字技能实现高水平、高质量跨越。[29]

六、结语

深化高校教师数字技能发展是未来高等教育变革的必然路径,是高等教育数字化转型质变过程的关键一环,是新时代高质量高校教师队伍建设的重要节点,对培养学习者数字素养具有至关重要的作用。为全面揭示该领域的研究现状和发展趋势,未来研究可以在量化分析的基础上,结合系统性文献综述的方法进行更加深入的挖掘,为后续研究提供更加有力的学术支撑和实践指导。通过综合运用多种研究方法,不断深化理论基础与实践共识,[2]推动高校教师快速适应高等教育数字化新任务、新形势、新挑战,成长为高层次、高质量、高素养的数字型创新型人才,助力高校教师在以数字技术为媒介的环境中确定专业发展主基调,夯实教育发展引擎,为我国教育强国建设贡献力量。

参考文献:

[1]贾雪姣.欧盟教师数字能力框架的主要内容及特点[J].教师教育学报,2022,9(5):73-82.

[2]邓映峰.高职院校线上教学教师数字能力的提升路径[J].教育教学论坛,2022(14):60-63.

[3]冯思圆,黄辰.高等教育数字化转型与教师数字素养提升——2022世界慕课与在线教育大会分论坛四综述[J].中国教育信息化,2023,29(1):118-128.

[4]吴军其,任飞翔,李猛.教师数字能力:内涵、演进路径与框架构建[J].黑龙江高教研究,2021,39(9):83-90.

[5]周刘波,张梦瑶,张成豪.数字化转型背景下教师数字素养培育:时代价值、现实困境与突破路径[J].中国电化教育,2023(10):98-105.

[6]冯剑峰,王雨宁,白玉彤.教师数字化能力研究的图景及展望:基于国际文献的分析[J].教师教育研究,2022,34(2):118-128.

[7]王文倩,杨进中.高校教师数字化能力研究:回顾与展望[J].成才,2022(4):71-73.

[8]汪俊忠,陈丽敏,黄志进,等.国内教师数字素养的可视化分析[J].教育观察,2023,12(27):33-38.

[9]本刊编辑部.人工智能时代教师数字素养与胜任力提升之道——2024世界数字教育大会教师数字素养与胜任力提升平行会议综述[J].中国教育信息化,2024,30(3):37-42.

[10]佘雅斌,黄姣华.智能时代开放大学教师数字素养及提升策略[J].高教论坛,2019(7):51-55.

[11]张玉玉,刘瑞儒.数字化时代提升全民数字素养的路径研究[J].黑龙江教师发展学院学报,2023,42(2):145-147.

[12]中国网信网.中央网信办等四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》[EB/OL].(2022-03-02)[2023-12-12].https://www.gov.cn/xinwen/2022-03/02/content_ 5676432.htm.

[13]王亚飞.职前国际中文教师数字技能现状及提升途径[J].汉字文化,2022(S1):144-146.

[14]李珺,耿俊华.提升数字化教学能力:教师专业发展的核心议题——基于西班牙教师通用数字胜任力框架的考察[J].高等继续教育学报,2022,35(3):27-36.

[15]REDECKER C. European framework for the digital competence of educator: digCompEdu[M]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017:13.

[16]教育部.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2023-12-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[17]教育部.《教师数字素养》发布[EB/OL].(2023-02-21)[2023-12-12].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202302/t20230221_1046295.html.

[18]中国高等教育学会.郝芳华:“人工智能+教育”复合型高水平人才培养的模式创新[EB/OL].(2022-12-13)[2023-01-17].https://www.cahe.edu.cn/site/content/15771.html.

[19]仇晓春,肖龙海.教师数字胜任力框架研究述评[J].开放教育研究,2021,27(5):110-120.

[20]赵健.技术时代的教师负担:理解教育数字化转型的一个新视角[J].教育研究,2021,42(11):151-159.

[21]吴军其,赵梦琦,周思慧,等.高校教师培训有效性评价指标体系建构[J].现代教育管理,2020(11):66-72.

[22]孙怡.数字教师的内涵、特点及其培养路径研究[J].中国信息技术教育,2022(7):96-98.

[23]武加霞,薛栋.教师数字能力:提出背景、变化沿革与培育路径——基于三版联合国教科文组织《教师信息与通信技术能力框架》的比较研究[J].高等职业教育探索,2023,22(1):62-69.

[24]熊烨.高校教师数字能力影响因素与提升路径——基于扎根理论的探索性研究[J].阅江学刊,2023,15(5):124-134,172-173.

[25]刘淑梅,杜彬,云桂桂,等.基于数据中台和流程平台的业务中台建设与实践[J].现代电子技术,2022,45(20):65-68.

[26]张誉元,张海.数据生命周期视阈下教育数据伦理问题及规约之径[J].中国电化教育,2022(10):118-125.

[27]韩锡斌,陈香妤,刁均峰,等.高等教育教学数字化转型核心要素分析——基于学生和教师的视角[J].中国电化教育,2022(7):37-42.

[28]杨宗凯,吴砥,陈敏.新兴技术助力教育生态重构[J].中国电化教育,2019(2):1-5.

[29]杨宗凯.建设国家智慧教育平台 推动高等教育高质量发展[J].中国教育信息化,2022,28(4):3.

Landscape, Trend and Prospect of Digital Skills Research for University Teachers in China

Longkai WU1, Shan ZHANG2, Qiyu HUANG2, Duqing ZHAO2

(1.National Intelligent Society Governance Experiment Base(Education), Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei;

2.Faculty of Artificial Intelligence Education, Central China Normal University, Wuhan 430079, Hubei)

Abstract: In 2022, Ministry of Education of the People’s Republic of China released the industry standard Digital Literacy for Teachers, which at policy level guides initiatives and points out the direction for improving the digital skills among college teachers. In order to deeply explore the overall landscape, cutting-edge hotspots, and future trends in the field of digital skills research for Chinese college teachers, a bibliometric method was applied to visualize and analyse the CSSCI source journal papers in the CNKI database with the help of CiteSpace software. The results indicate that the research heat of college teachers’ digital skills has arosen in recent years, but the academic exchange and cooperation between research scholars and institutions still need strengthening; key focuses include the components of digital skills, influencing factors, promotion paths, and their connection with teaching reform; the framework of teachers’ digital skills assessment clarifies the future development direction and goals of college teachers, and places more emphasis on human-centredness, focusing on the the sustainable development of teachers and students in higher education. In addition, the study also shows that the shift from digital literacy to digital skills research has become an important trend, the strategy and promotion path for enhancing digital skills among college teachers have become the main direction of research development. The results provide certain reference and mirror for the digital skills research of Chinese college teachers, In the future, it is necessary to further deepen group cooperation, promote research implementation, improve assessment guarantee, maintain problem-oriented approaches, and aid teacher development. Through the dual innovation of theory and practice, the continuous development of digital skills research for Chinese university teachers can be promoted.

Keywords: Digital skills; Higher education; College teachers; Digital literacy; Teacher professional development

编辑:王晓明 校对:李晓萍

网址:我国高校教师数字技能研究图景、趋势与展望―中国教育信息化网ICTEDU https://www.yuejiaxmz.com/news/view/31397

相关内容

健身锻炼融入寒假生活,体育教育愈益受到重视―中国教育信息化网ICTEDU儿童发展与家庭教育研究院

2017中国医疗工程建筑行业现状与发展趋势分析 数字化走向引领行业

智能全屋家居系统蓄势待发|《2025中国高端智能家居生活场景白皮书》重磅发布

【全民数字素养与技能提升】数字素养与技能提升科普图解

袁振国:学校教育面临的挑战与教育方式、学习方式变革|观点

《2024年中国家庭维修行业深度研究报告》

教育现在时:多样化的寓教于乐更贴合家长需求与期望

教师教育教学能力提升培训心得体会(精选34篇)

中国个人护理行业市场现状及未来发展趋势研究报告