跟着网红大厨学做美食,轻松有趣 #生活乐趣# #美食烹饪乐趣# #美食视频教程#

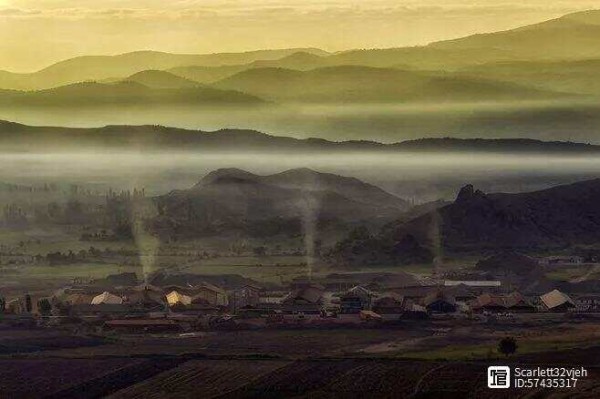

我们不曾经历过的山河岁月

我们不能拥有的人生波澜

我们不能明的情感心绪

幸有读书

借他人的眼

丰富了我们见识宽度

也加厚了我们思考深度

“所有生活的

美学旨在抵抗一个字

————忙”

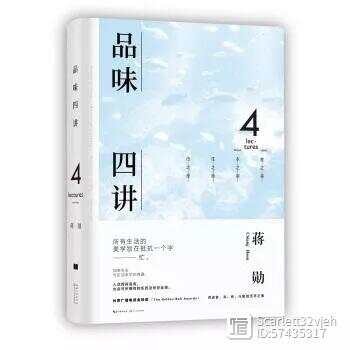

这句话是蒋勋老师的《品味四讲》封面上的一句话。大家可以感受一下这句话,轻声朗读一下这句话。在蒋勋老师刻意的断句下,有了停顿,因为有了停顿,所以,让我们感受到了节奏。说起节奏,很多人会首先想到一个字:快!但让人舒服的节奏是有快有慢有停顿的有序组合,而忙是一种快一点、快一点、再快一点的无序增速,忙过之后,很多人会觉得被掏空、被吸干,生命能量处于红色缺电状态,这种感觉常常让人陷入颓废与麻木中。蒋勋老师说:

“忙”,是“心”加上死亡的“亡”,如果太忙,心灵一定会死亡。我说“忙”也是“盲”的状态,心盲了。所以,我们看不到生活中,那些原本很容易看到的美。

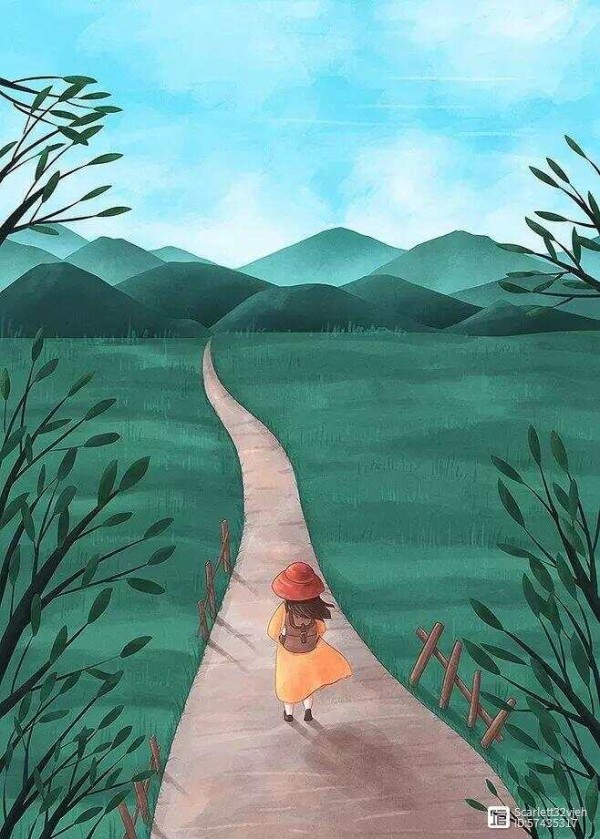

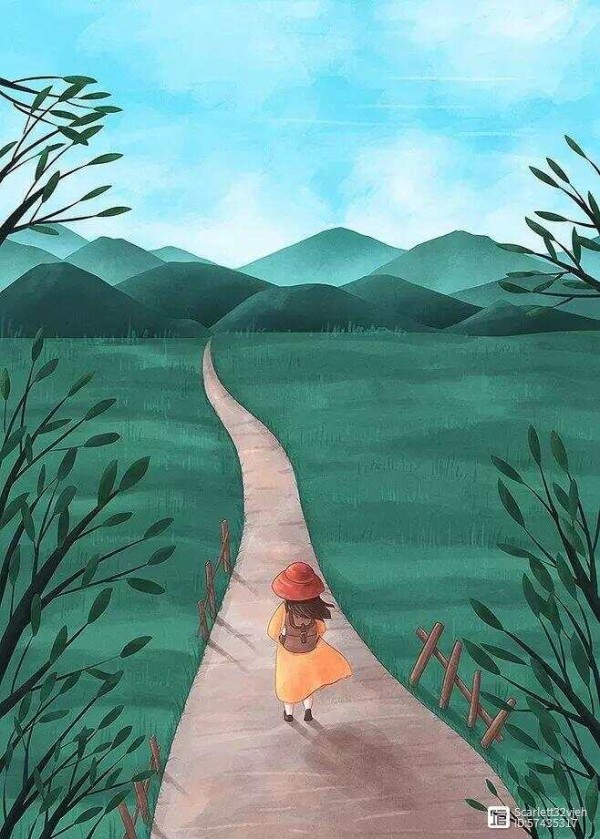

“我们的一生,从生到死,可以走得很快,也可以走得很慢,如果匆匆忙忙,好像从来没有好好看过自己走过的这条路两边到底有什么风景,其实是非常遗憾的。”

其实我们每个人的终点都是一样的,只是每个人看到了不同的风景,所以才有了不同的人生色彩。有人跑得太快,风景就飞速从眼前略过,模糊一片。有人停下来,即使一片蚁虫,也可以让他领略到无穷乐趣。

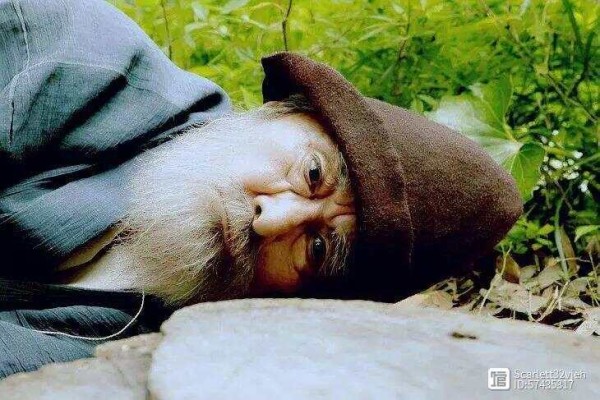

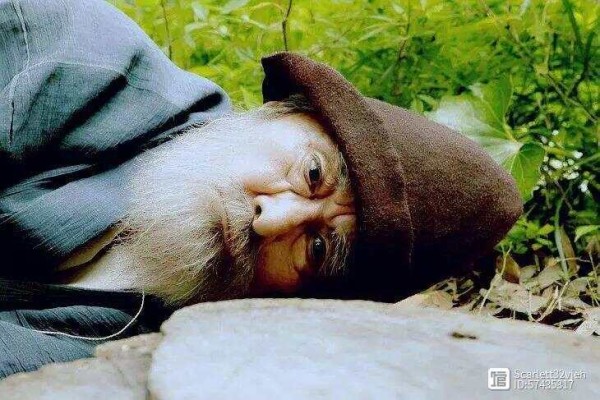

日本画家熊谷守一,30年来醉心于在自家小院里探险,细细观察草木花卉的生长,乐此不疲,偶然作画。被称为“画坛仙人”。对于这位老人来说,

看世界无需旅行,世界就在他的庭院里。曾经我们国家也有一位这样的老人,“

门前一洼水,我作五湖观”。没错!他就是丰子恺老先生。你看真正的大家,不是急着去找风景的,都是能在生活中发现美的生活家。

“停”是一个人站在亭子里的意思。站在亭子里干嘛?看风景!

懂得停一下,人生到了最美的地方,应该停一停。大自然是最美的舞台最慷慨的舞台,在这里有从不落幕的演出,也从来不收一分钱,只要我们有心,我们就能欣赏到最美的表演。在《品味四讲》中,蒋勋先生从“衣食住行”四个方面,带我们去细心的感受生活之美。

“

我觉得生活美学最重要的,是体会品质。”蒋勋老师在书中这样讲道。

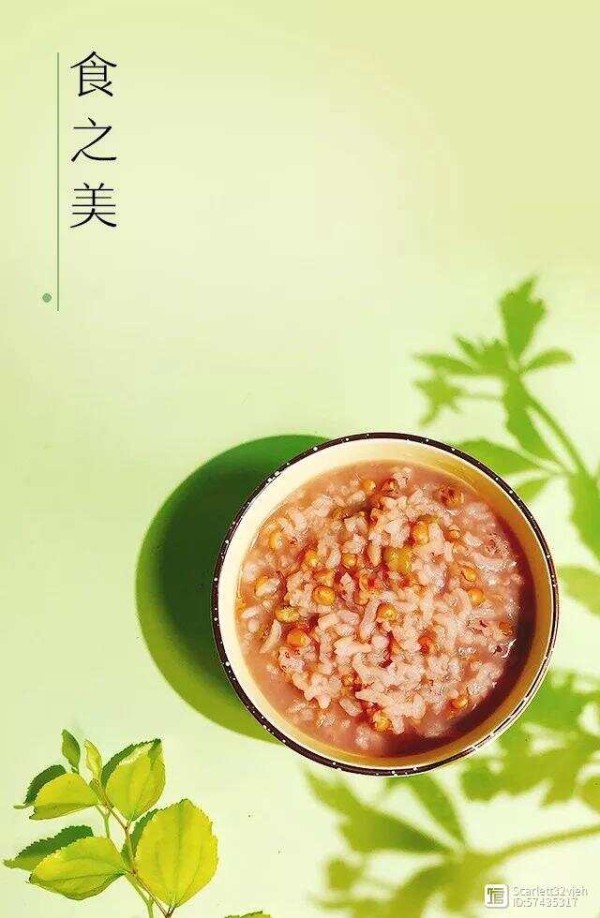

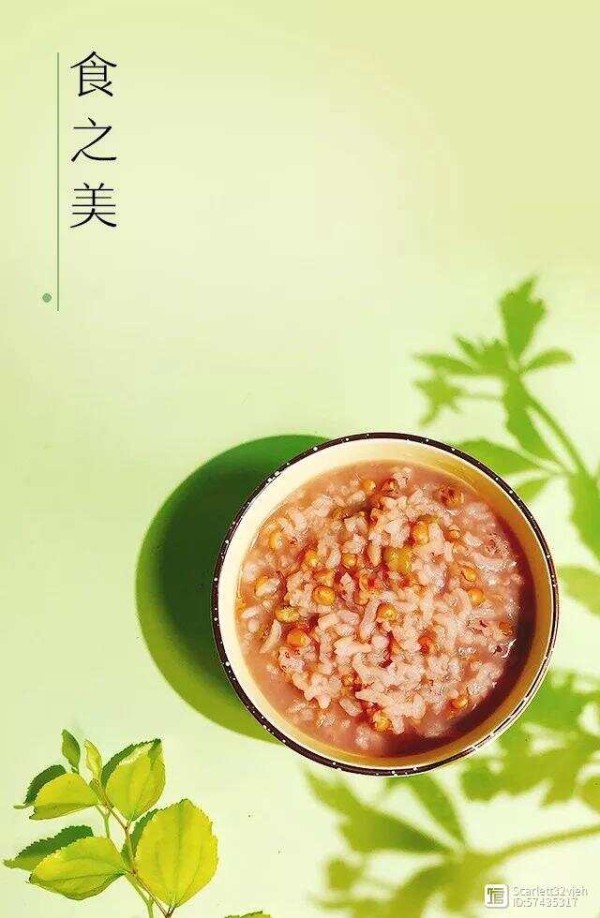

我们认识这个世界的美,最开始是从“吃”开始的。“品味”这个词,四个口,但这绝不是要我们大口吃,而是用心品。然而,我们生活中很多人吃饭的常态是手机下饭。看着别人的表演,往嘴里塞饭菜。我不知道大家小时候,有没有被父母这样教训过:“吃饭就好好吃,不许看电视”。孔子也曾要求他的孩子,“食不言”。就是希望我们能好好品味每一口饭菜的滋味。现在很多年轻人一个人生活,自然没有这种约束了,吃饭很多时候是出于身体的本能需要,离“品味”更是相去甚远。

《摩登时代》中,有这样一个很具讽刺意味的情节,为了让员工缩短吃饭时间,以制造更多生产时间。工厂老板就设计出一种“吃饭机器”,机器拿面包塞到员工嘴里,然后汤倒进去,接着来一条毛巾搽干净嘴巴。当然这是十分荒谬的,但本质上与看着屏幕吃完一餐饭有多大区别呢?同样的“食不知味”。很多人都不喜欢便利店买的快餐,买来也多是匆匆地就吃掉。里面的食物,吃在嘴里也如同嚼蜡。而自己亲自动手做一餐饭,那种感觉不仅仅是来自味觉的享受。就像蒋勋先生在书中用一个小节,来讲他是如何做一道意大利海鲜汤的,从把切菜到熬制浓汤,从厨房到餐桌都是享受。一片月桂叶联想到希腊神话,太阳神阿波罗喜欢一个漂亮的仙女达芙妮,但达芙妮根本就不想谈恋爱,在阿波罗的疯狂紧追之下,达芙妮逼得变身月桂树......从生活到历史都是故事。食物有太多细碎的、被我们忽略的快乐。作为一个素食博主,一个吃货,很多朋友会问我,为什么能坚持这么长时间做美食?其实,这不是坚持,是享受。能在其中获得乐趣,又何来坚持呢?酸甜苦辣的滋味中,有着丰美人生;一碗清粥里,升腾着儿时的记忆;品尝来着天南地北的食物,也是一次味觉的旅行;领略不同的饮食风情,也是在培养宽阔的心怀;在食物中,我们尝到自然馈赠的慷慨,尝到下厨人料理的用心,尝到一方风土人情,尝到一个民族的性情。

我们怎么度过每一天的三餐?这是一个值得深思的问题。当你找到最舒心的答案时,应该就已入了生活美学的道。

衣服对于人类的功能——御寒,就如食物与人类是充饥一样。但现在很少人还只为单纯的御寒而穿衣了。衣如其人,一个人的衣着早已先于我们开口之前,替我们做了自我介绍。很多政界名流都会通过自己的穿衣风格,向他的支持者传达自己的政治价值观。还有很多人通过穿名牌,来彰显自己的身份地位。名牌固然有它突出的品质,但是更重要的是支撑它的品牌文化。如果你都不了解这个品牌所宣导的文化品位,所提倡的价值观,只是盲目跟风,其实还真是穿错衣的表现了。很多时候,我们不再为自己穿衣了。“服装”,在古文中服是贴身的内衣,“装”是穿在外面的面衣。有很多人在“装”上下功夫,却忽略了身体的需要是舒服。如食物一样,服装也是早就供过于求了。不断换购衣服,已经是很多人的常态了。不仅仅是女孩衣橱里塞满不穿的衣服,很多男生也有这样的烦恼了。所以,之前日本山下英子提出断舍离的概念后,引起了无数人的共鸣与践行。蒋勋老师在衣之美这部分,也同样强调,我们应该透过服装外在的华丽,去感受制作者传达的情感和品质,透过服装去认识背后的文化美学。这两年汉服越来越受欢迎,很多女孩都有古风情节,不仅仅是为了有一套古风写真,圆自己一个小梦想。我也常常在很现代化的都市里,见到一个像画里走出来的姑娘,穿着古风的长裙,飘然而过。这应该是一种民族自信的渐渐恢复。我以前也学过服装裁剪,西方那套裁剪方式,是极力表现身体美,而东方的民族服装更多是展现穿着者的神韵美。而中国人骨子里其实是有“断舍离”的精神认同。物尽其用,很多时候也是一种智慧的展现。我记得我大概十来岁的时候,很喜欢妈妈的一件衣服的花色,棉布的触感是一种平实的温暖。后来妈妈不穿了,我就用来自己裁剪了,做成一件小褂子,那种穿在身上的感觉,是跟买来的衣服有着完全不同的喜悦。

前不久一个叫张娜的女孩火了,她用“旧衣改造”的概念,做出了一番新事业。连Nike也为她开设了联名店。为什么她会火起来?这就是她可以实现我们每个人心中的恋旧情节的延续。一件旧衣服,与穿着者早已有了情感的连接。喜欢的衣服,不仅仅是它让我们看起来更漂亮,还带着我们曾经穿着它时,经历的种种情感记忆。熟悉红楼梦的朋友都知道,真正的贵族并不是什么都用新的,全身新崭崭的那人,多半是暴发户。我们现在自然没有阶级意义上的贵族了。但是旧贵族的品味,我们还是可以继承下来的。

说起家,很多人会想到一所房子,一所公寓,但房子不等于家。很多酒店往往设置比家里更为先进。为什么我们住酒店稍微久一点就会想回家?大诗人陶渊明有两句很有名的诗句:“众鸟欣有托,吾亦爱五庐”这是很文艺的说法。拿一句民间的大白话来说就是:“金窝银窝,不如我的狗窝”。很多朋友在冷天也常说,哪里也不想去,就想窝在家里。

窝的状态,是放松的,是十分安全的。现在我们很多上班族每天996,回家基本就是睡觉了。但是,这个安住我们身体的地方,也是我们心灵的栖息地。所以有一个好的居住环境,会让我们的身心都得到修养。“此心安处是吾乡。”苏轼这样说过家亦如此。

“房子只是一个硬件,需要有人去关心,去经营、去布置过,这才叫家。”

所以家不在这房子多大,也不在于这所房子的产权在我们名下,而在于能否让我们安心。去两年有句流行语,房子是租来的,但生活不是!所以,很多年轻的姑娘,离开父母的家,独自在外拼搏的时候,会特别用心的去布置自己的小屋子。会挑选一个美而不贵的花瓶,每天送自己一朵小花,会在那个小书架上摆上自己喜欢的书,会特别比较哪块窗帘的花色在午后阳光下更美......而住的美学,就在这些精心布置中诞生即使在外有多少委屈,一回到自己的那个小家,就可以放下那些不顺心,脱下坚硬的外壳,柔软下来。

蒋勋老师分享了一个他刚入职场时候的经历:

他刚回台湾,找到一家公司,在一楼,

老板知道他还没住处后,就好心跟他说,我二楼空着,你就住在二楼吧!

蒋勋很开心,心想这下上班很方便呀!

但很快他就发现不对劲了,

常常躺在床上了,一想到工作上还有点什么可以修改的,就又下楼去工作了,

结果弄得公私不分,没日没夜。

那时候他就体悟到:家有一个很重要的功能,是让你离开职场,我们在工作上认真和专心,其实必须要有休息的时候。

从我们的小家再说到我们的大家——城市,经常外出的人都会有这样一个感觉,离开我们居住的城市时,是充满兴奋,而回到我们城市时,是一种熟悉的放松。

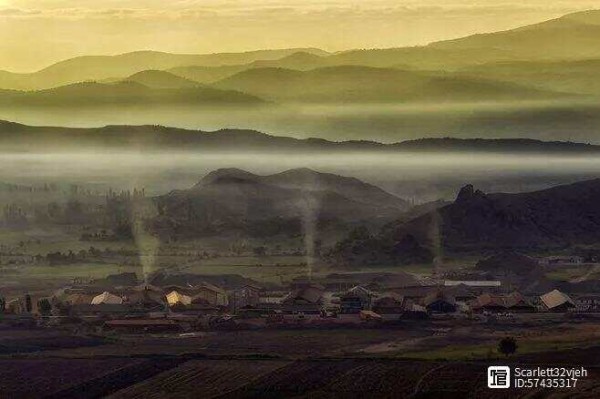

然而很多迹象都在说明,我们现在的城市或乡村缺乏美感。我因为照顾家人的缘故,回到老家。小时候,家乡是很美的一个个自然村落,在碧绿的田野上,散落着大大小小的院子,院子里家家户户的屋前屋后都会种些树或竹林,就像邓丽君歌中唱到的那样:“又见炊烟升起,暮色罩大地,想问阵阵炊烟,你要去哪里,夕阳有诗情,黄昏有画意,......”但是,现在再看这些村落就发现它们变丑了。因为现在国家推行城镇化,很多农民就为了多拿一点赔偿,把家里能盖房子的地方全盖了,因为又是临时性的,不像以前真的为了住家而建房会考虑好不好看。从外看,是一个个丑陋的方块,走进屋子里,因为没有留一点空间,阳光也照不进来,很多人家里白天都要开灯。我总觉得这样的家乡,已经没有我小时候生活过的那种悠闲感了。家本来是因为抚慰我们焦躁的地方,但为了更多的房子,我们却变得更功利了。人们为了钱,牺牲了现在的生活,这值得吗?

蒋勋先生还讲到一个现象,很多人家都会安装的铁窗防盗栏。这种出于安全考虑,而出现在城市中丑陋的怪相,其实是缘于我们内心的不完全感。集体审美的贫乏,让我们的视线被粗暴的分割,即使是铁窗,我们也有可能把它设计成艺术的线条,成为另一种可观赏的风景。

我希望能够提醒大家不要只是关心自己的房子、自己的家。一个人的生活空间,绝对不应该小到只有二十坪、三十坪,只是我们自己的家。当你把门推开以后,门外面的世界也都是我们居住的空间。

假如我们能以蒋勋先生的这种态度,来看待我们的环境,或许这个世界会更加美丽吧!

从出家门那一刻,“行”就在进行了。现在很多人都有私家车了,出门也经常开车,而塞车就成为经常发生的事,本来汽车,是为了更快捷的帮我们代步结果常常没能更快,反而因堵车而变得极为焦躁。我是一个不会开车的人,也不想去学开车,现在公共交通很方便,实在赶时间,滴滴也随时叫到,以前也会有个调查说,很多人一开车就会变得情绪焦躁,很多人也会在打车时,听到司机的不满的咒骂。我不想让一个代步的工具把自己变得焦躁不安。或许这就说明,“行”在很多人心里并不是一件很美的事。那就更不用讲挤地铁所带来的烦躁了吧!在广州的时候,只要不赶时间,我就坐公车,经常被车带着穿行在大街小巷,大家都知道,广州是花城,经常马路旁边都有盛开的花儿,有时一夜春雨,花瓣落叶满地,真的让人不忍心从上面踏过。这时我想如果一位有烦心事的行人经过,会不会因为一片花瓣刚好在他眼前飘落,而心情略微好转一点呢?

城市规划,固然不能跟上我们个人审美的提高。但是,我们只要有心,也会看到那些路边默默绽放的花儿,有一朵是为你盛开的。蒋勋先生在行之美这一章,也特别希望我们每个人能拿一天出来,

放慢脚步,放弃快速,快感≠美感,心灵上的荒凉来自太多的快感,美是一种放弃,不是贪婪。还有人出门旅行,坐上车就睡觉,下了车就拍照还有很多人在高速堵车也要去旅游景点旅游然而在风景优美的公路上,却很少有人会停下来,驻足欣赏。有这么一个故事,一个邮递员他的工作就是为一个很遥远的村子送信,如此往返二十年,信越来越少了,以前他会因为自己为村民带去书信,看到他们期盼的笑脸而感觉自己工作的意义。但现在,他就不得不再思考,自己这份工作还要再做二十年,能不能让它获得新的意义呢?一天他走在那条他走了二十年的乡道上,他就想,我既然还要在这条路上走二十年,那我能不能让这条路变得更美点呢?于是他就从花点卖点花种,每天走一段,就播下一点种子,后来这条路渐渐盛开了各色花朵,他每次去村子,感觉就特别开心。然后他发现,村子里面人也变得更快乐了。这条路不仅他在走,这路花儿,也为每个走在这路上的行人开放。

而行走在路上的我们,可以播种美的种子在心田,走到哪里,都可以欣赏美景美人。

衣食住行人间品味慢一点,停一停,生活有了有序的节奏,来日方长,美不胜收!在这里

一起看优质影剧,聊品味书籍,过健康轻生活。

我们一起寻找精神上的亲属,灵魂中的密友。

欢迎加入思嘉書房社群,

网址:天地有大美,生活有小美!跟蒋勋先生学做一个生活美学家 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/519154

相关内容

蒋勋:“生活美学”传道者蒋勋:生活美学指南蒋勋:生活中的美学蒋勋:生活美学的起点《蒋勋艺术美学系列》蒋勋生活美学|04:对食物用心蒋勋:发现生活的美学有关生活美学名家名篇.散文||蒋勋:生活因慢,而有了美感蒋勋:放慢自己的步调,学会绕圈,找到生活美学的起点

随便看看