基于实测与气候分析的数字化城市街区布局设计研究——以南京卢龙湖街区为例

城市微气候研究帮助优化建筑设计以适应当地气候 #生活知识# #社会生活# #城市规划#

基于实测与气候分析的数字化城市街区布局设计研究——以南京卢龙湖街区为例

Research on Layout Design of Digital City Blocks Based on Measurement and Climate Analysis—Taking Nanjing Lulong Lake Block as an Example

1. 引言

气候在城市规划与设计中扮演着关键角色,它直接影响居民的生活质量、健康和环境可持续性[1]。良好的街区布局设计可以提高舒适度,促进居民的社交活动,增强社区凝聚力。适宜的微气候条件(如适度的日照、风速和湿度)有助于减少热岛效应,降低能耗,改善空气质量。随着城市热岛效应等夏季高温对人居环境不利的影响的加剧,对于以气候为导向的合理的规划和设计,如增加绿地、优化建筑布局和材料选择,成为更迫切的需求[2]。同时街区设计需要增强数字化设计的精确性,可量化性与高效率,提出以数据导向和模拟分析为驱动的设计方案,调节街区设计与气候之间的关系,提升城市街区设计的气候效能逐渐成为城市设计的导向性选择[3]。

2. 研究区域与数据来源

2.1. 研究区域概况

卢龙湖街区位于江苏省南京市鼓楼区下关西北部,古称卢龙山,卢龙湖街区内有许多著名景点,自清末以来就以“狮岭雄观”著称,是金陵四十八景之一。阅江楼的建成结束了“有记无楼”六百多年的历史。狮子山汇集了丰富的人文景观和历史遗迹,形成了以狮子山为中心的风景区,包括山顶的阅江楼、孙中山观江亭、古炮台遗址,山坡的徐达将军庙和碑刻,山麓的静海寺等景点,以及附近的绣球公园和小桃园[4]。

卢龙湖街区西北面多为景区,包含绣球公园和狮子山等历史名胜。东南面则主要是居民区和商业街区,整个街区呈“Z”字形布局,并有卢龙湖与护城河相连。

在建筑的布局与空间效率方面由于街区内有大量公园和水域,建筑主要集中在东南面,主要为居民住宅和写字楼,占地面积约60%。

在硬质和软质景观方面,软质景观主要分布在西面和北面的景区及护城河,包括水体和植被。硬质景观则集中在东南部的居住区和商业区,主要由各类铺装构成。街区内的水体主要包括卢龙湖、绣球湖及护城河的一部分。卢龙湖长约1200米,面积约88,000平方米,呈“7”字形;护城河部分流域长约400米,面积24,000平方米;绣球湖位于绣球公园内,形状不规则,周长约1200米。

在公共设施和服务方面,卢龙湖街区设有各类公共设施,以满足居民的日常需求:1) 教育机构:中小学及特殊教育学校;2) 商业设施:商场、超市、餐饮店等;3) 休闲娱乐设施:公园、广场、景区;4) 交通设施:公交站、地铁站;5) 社区服务:社区服务中心和服务站。

在社区互动与活动空间方面,卢龙湖街区的社区互动与活动空间旨在促进居民交流和社区凝聚力。街区内设有社区活动中心,提供多功能场地用于文艺表演和讲座等活动。还规划了公园和公共广场,提供休闲娱乐及举办户外活动的场所。

2.2. 数据来源与处理

气象数据选择了具有典型夏季气象特征的日期,设置了在卢龙湖街区15个测点,选取了气象记录设备华谊PM6252B从8:00起每小时记录一次共记录十小时,记录了实测日当日的温度,湿度,风速。

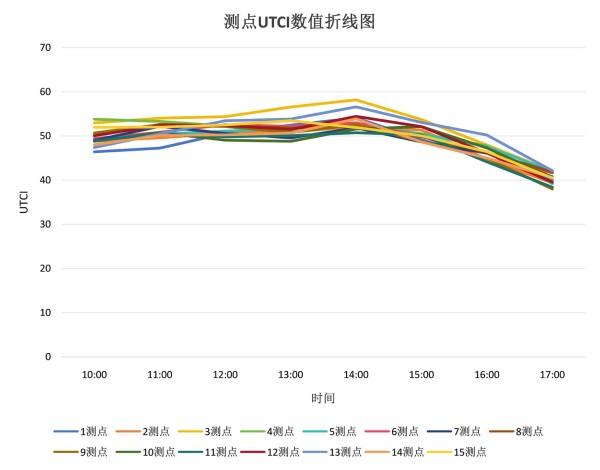

根据实测温度,湿度,风速数据计算UTCI (图1) (通用热气候指数,Universal Thermal Climate Index) UTCI是一个综合的气候指标,用于评估环境对人体热感的影响。UTCI考虑到温度、湿度、风速和辐射等多个环境因素,通过模拟人体的热平衡,提供了一个反映热环境感受的指数[5]。这一指数可以广泛应用于气象学、公共健康、城市规划以及建筑设计等领域,评估和预测不同气候条件下的人体热舒适度。

根据图1可以看出测点1在夏季表现数值在15个测点中最低,可以获得更适宜的夏季舒适度。测点3的夏季表现数值在15个测点中值最高,夏季舒适度更差。

Figure 1. UTCI numerical line chart

图1. 测点UTCI数值折线图

下面是对于测点的具体描述:

卢龙湖街区内测点一整体呈南北走向,位于大观天地商业区内且靠近十字路口,西侧为热河路,东侧为商业区,周边有大型商场和写字楼,人流量也较大,场地内多以建筑为主,植被覆盖率较低,无大面积绿化,只有少量乔木和灌木零散的分散在场地内,下垫面为水磨石和砖石铺地。

卢龙湖街区内测点二整体呈南北走向,靠近大观天地东门,西侧为大观天地商场,东侧为小型商铺,场地内绿化较少植被覆盖率较低,只有少量孤植和灌木依次排列,下垫面为水磨石和砖石铺地。测点二附近有时会举办小型展览会或集市,因此人流量时多时少,但由于离主干道有一定距离,且位于商场侧门,因此人流量整体较少,整个场地也较为空旷。

卢龙湖街区内测点三整体呈东西走向,位于观音寺门前,南侧为建宁路,北侧为天妃宫,由于靠近主干道因此测点三人流密集且车流量较大,但整个场地仍是没有较多绿化,植被覆盖率较低,只有少量乔木和灌木种植在测点两侧,下垫面以硬质铺装为主,但在测点三的北面(景区内)有大面积绿化,大量乔木,灌木以及地被植物。

卢龙湖街区内测点四整体呈现南北走向交通状况复杂,处于道路分岔口的位置,西侧为商业区,东侧为月牙湖景区,整体空间较为杂乱,道路两旁有绿化带,种植了灌木和小乔木,但绿化带较窄,覆盖率一般,植被显得较为杂乱,人流量相对较少。南侧为高层商业性建筑,北侧有低层建筑,进一步体现了区域的多样性和复杂性。

卢龙湖街区内测点五是一个传统与现代相结合的公园入口,整体呈南北走向,拥有良好的绿化环境和适宜的休闲空间。场地显得整洁有序,更适合休闲和观光活动,测点附近植被覆盖率较高,植被种植有序,牌楼周围和后方有高大的树木,提供了良好的遮阴效果。整体人流量适中,人们活动较为分散,表明空间开阔,适合休闲活动。

卢龙湖街区内测点六位于热河路和建宁路的交汇处,空间整体走向呈南北方向,人流和车辆都极为密集,北侧是一个商业区有写字楼和商场,商业建筑前方有一片开阔的区域,用于非机动车的停放,但车辆停放较为密集,显得有些杂乱。口的地面和行人道没有明显的遮阴设施,显示出可能缺乏舒适的步行环境道路两旁并没有明显的大面积绿化,只有少量的绿植点缀,整体植被覆盖率较低,建筑前方和旁边区域的植被主要是一些灌木和小型树木。植被种类相对简单,以常绿灌木为主。

卢龙湖街区内测点七是一个小型停车场,场地整体较为空旷呈南北走向,周围有一定的绿化带,主要由高大的乔木和修剪整齐的灌木组成。植被分布较为合理,维护良好,然而,整体绿化面积较小,四周围绕着一些乔木和灌木,主要集中在建筑物旁边和停车场周围,这些植被主要起到美化环境和提供遮阴的作用,特别是在停车场周围,高大的树木能为停放的车辆提供一定的阴凉。场地内建筑设计现代,功能多样,既有商业用途的建筑,也有高层住宅。建筑之间的布局紧凑但合理,有充足的停车和通行空间。

卢龙湖街区内测点八是一个十字路口,有明确的人行横道和交通标志,交通设施齐全,周边有高层住宅和商业建筑,道路上有机动车和非机动车,因此人流量和交通流量较大。场地内整绿化情况较为良好有,植被覆盖率高,有大量的高大乔木,主要集中在道路两旁和路口的绿化带内,树木种类多样,叶片浓密,提供了良好的遮阴效果,机动车道和非机动车道之间有灌木作为分隔带,且植被维护水平较高,整体环境整洁美观。

卢龙湖街区内测点九是一个临水空间,场地整体呈南北走向,东侧为护城河西侧为住宅区,建筑物沿河排列,形成了一个具有良好景观资源的居住区,在护城河与居民楼之间有一处木质栈道,栈道设计美观,为居民提供了亲水空间和步行通道,沿河设置了步道和绿化带,增强了居民的生活质量和环境美观度。但整体绿化率和植被覆盖率相对较低,主要以乔木为主,乔木之间没有低矮的灌木或草坪,由于树木较为稀疏且树冠不大,遮阴效果有限,对改善微气候和提升生态效益的作用较为有限。

卢龙湖街区内测点十整体为东西走向,东西两侧的几栋低层建筑主要是商业用途或办公楼,建筑外立面标识着一些店铺和服务设施,外立面上有绿色植物覆盖,增加了建筑的美观度和环境的绿化效果,建筑物沿道路分布,道路两旁有停车位,且有多辆汽车停放,场地内植被覆盖率较高,建筑前有绿化带和树木,提供了遮阴和美化环境的作用。道路两旁种植了高大的乔木,且间距较为均匀,形成了连续的绿化带,道路尽头的墙体上覆盖着攀缘植物,这些植物不仅美化了墙体,还增加了绿化覆盖面积。

卢龙湖街区内测点十一是一个街巷空间,道路整体呈东南北走向,道路两旁为居民住宅楼,建筑楼层较高,人行道上设置了一些休息座椅,老人们多在此聚集纳凉。场地内植被覆盖率较高且绿化情况较好,高大的乔木沿道路两旁排列整齐,提供了良好的遮阴效果和生态效益。树木生长健康,维护良好,整体环境整洁,为行人和车辆提供了舒适的活动空间。高密度的树木覆盖不仅美化了街景,还提升了城市的生态质量和生活舒适度。

卢龙湖街区内测点十二是一个街巷空间,道路整体呈东西走向,街道两侧有几栋低层和中高层的建筑,建筑物沿街排列,街道较为狭窄,但有明确的步道和非机动车停车区域,停放了电动车和自行车,显示出该区域的居民以非机动车为主要交通工具。场地内植被覆盖率较低,绿化不够完善,但左侧建筑旁边有一棵较大的乔木,树叶茂密,为街道提供了一定的绿化和遮阴,绿化带较小,但维护良好。

卢龙湖街区内测点十三是一条整体呈南北走向的街道,街道两侧为中高层的住宅楼和底商,住宅楼的底层主要用于商业用途,有各种商铺和服务设施。建筑物沿街道两侧排列,街道宽敞,有足够的空间供车辆通行和停放,道路两旁有非机动车停车位和人行道,街道规划合理,方便居民出行,路旁的停车位上停放了不少车辆,显示出该区域的车流量和人流量较大。道路两旁的绿化情况较为一般,植被覆盖率较低,街道两侧种植了高大的乔木,树木间距均匀,形成了连续的绿化带,树木的树冠较为茂密,为街道提供了良好的遮阴效果,但缺少低矮灌木,植物层次有些单一。

卢龙湖街区内测点十四是一条南北走向的街道,东侧为居民住宅区,这些居民楼物沿着狭窄的道路排列,形成了一个封闭的街区环境,人流量和车流量都较低道路两旁有停车位,停放了一些汽车,满足居民的日常生活需求。道路两旁种植了高大的乔木,使得场地整体的植被覆盖率较为一般,且植被种类较为单一,多为高大乔木,这些乔木沿着道路的两侧均匀分布,形成了一个浓密的树荫,降低了道路的地面温度,为行人和车辆提供了舒适的环境。

卢龙湖街区内测点十五是一条南北走向的街道,东西两侧皆为居民区,居民楼沿着狭窄的道路排列,道路较为狭窄但整洁,主要用于行人和车辆通行,道路两旁设有非机动车停车区域,有一些停放的自行车和电动车。街道两侧的植被覆盖率较高,提供了良好的绿化效果和生态效益,除了高大的乔木以外,绿化带上也有有一些低矮灌木和地被植物,乔木种植的较为密集,起到了很好的遮荫纳凉的作用,不仅降低了道路的地面温度,同时也为行人和车辆提供了舒适的环境。

3. 研究方法

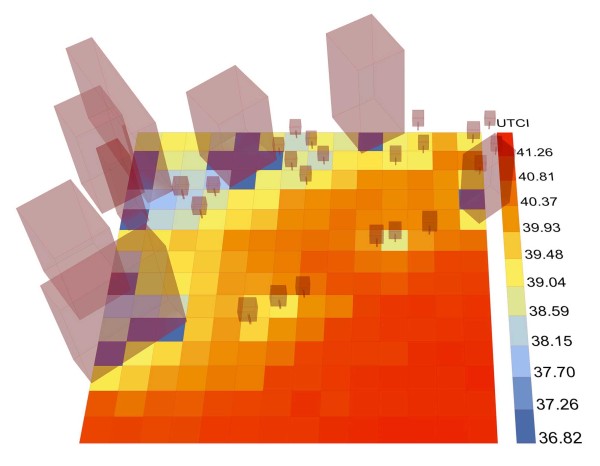

基于模型计算通用热舒适度在Grasshopper中使用ladybug分析插件(图2),打开LB Download Weather插,件在打开LB EPWmap之后选择南京市的气象数据,载入到面板中即可读出EPW的气象数据[6],根据实测日期的月,日和起始小时设置时间长度和时间间隔,在这里匹配实测数据的开始时间和时间间隔,在写入到LB Apply Analysis之后分别将EPW气象数据中的干球温度,相对湿度,辐射方向,视野开阔度等信息写入LB Outdoor Solar MRT中在将地面根据算力划分成网格,将建筑树木等实测数据载入到遮挡模型中,最后将UTCI数据可视化(图3) [7]。

Figure 2. Point model UTCI modeling process

图2. 测点模型UTCI建模流程

Figure 3. UTCI numerical visualization of measuring point model

图3. 测点模型UTCI数值可视化

4. 结果与分析

街区布局与气候导向型街区设计的关系:

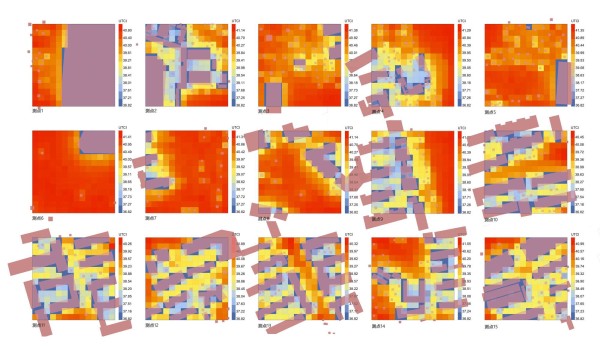

在街区布局设计中日照的辐射影响占较大比重(图4),在街区布局设计中,日照辐射影响是决定建筑物和街道空间舒适度的重要因素。合理的日照设计可以最大化冬季太阳能的被动采集,从而降低供暖需求,同时通过遮阳策略减少夏季过多的太阳辐射。建筑物的朝向、间距和高度等设计要素都需要综合考虑,以确保光照的均匀分布和良好的采光条件。此外,日照设计还影响植物生长和公共空间的使用体验,通过科学配置可以提高街区的生态环境质量和居民的生活舒适度。

在街区布局设计中充分考虑上下风向会对夏季街区舒适度有较大的影响,在街区布局设计中,充分考虑上下风向是提升夏季街区舒适度的关键。合理的风向设计能够有效引导自然通风,减少热岛效应,降低空调使用频率,从而实现节能减排的目标。建筑物的排列应有利于通风廊道的形成,促进空气的流通和热量的散发。此外,绿化植被的配置也应结合风向特点,以增强空气质量和环境舒适度。通过优化风向设计,可以提高街区的微气候调节能力,增强居民的热舒适感和健康水平。

Figure 4. UTCI distribution map at each measuring point

图4. 各个测点UTCI具体分布图

总结:在充分调研了南京卢龙湖街区之后,根据实地地理信息建立了15个测点的模型,并且严格逐时在15个测点的夏季高温日测出了从8:00~10:00的温度、湿度、风速,并根据通用热气候指数的标准计算方式计算出每个测点的UTCI值,从而推断同一街区下的不同的街区空间布局所带来的舒适度变化,相较于传统的感性气候导向空间优化,本研究更注重数字模拟以量化的方式推论出街区布局与气候导向型街区设计的关系,在景观设计行业向智能化,数字化时代发展的今天提供了新的可量化思路。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

网址:基于实测与气候分析的数字化城市街区布局设计研究——以南京卢龙湖街区为例 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/926150

相关内容

气候适应性视角下传统村落空间格局分析——以南京市江宁区黄龙岘村为例城市滨水区气候适应性设计方法研究——以中山市岐江公园滨水区为例

老年友好型视角下街道空间安全设计策略探索——以北京老城片区为例

兰州城关区绿地空间气候适应性设计策略研究

城市街道公共空间品质提升策略研究——以昆山开发区为例

旧城商业区街道空间的优化策略研究——以重庆市杨家坪商业区为例

北京老城历史街区街道热舒适度现状评测及优化策略研究

基于POI数据的生活便利性分析——以烟台市城区为例

基于夏季小气候效应的杭州街道适应性设计策略研究

基于步行友好的城市生活性街道步行设施优化研究——以重庆市沙正街为例