児童の意識につながりを持たせる「学校探検」の指導法

遇到学校区域减速慢行,注意儿童 #生活技巧# #驾驶安全技巧# #交通法规知识#

児童の意識につながりを持たせる「学校探検」の指導法

1年 佐賀県白石町立有明南小学校 浦郷 淳

1.単元名

がっこうを たんけんしに いこう!

2.単元について

入学期の児童は,教室,先生,友だちなど,自分の周りにある全てが新鮮なものである。学校生活そのものには不安をもつものの,学習意欲に溢れており,どのような学習にあっても,「やってみたい」という思いが強い。そのような中で,1年生での新たな学校生活が始まる。 学校生活を楽しく過ごすためには,自分たちが生活する生活空間(学校施設)と生活を支えてくれる人的空間(先生・友だち)をある程度理解する必要がある。そのために,本単元「がっこうを たんけんしに いこう!」を設定する。本単元は,決して生活空間のみをその単元での学習材とするのではなく,その生活空間で関わる先生方,上級生などにも焦点をあてるようにする。 「1年生だからできない」ことは,少なからず存在する。しかし,反面できることも数多くある。できることを意欲的に取り組ませ,できないことは教師が支援し,補完していく必要がある。児童の「やりたい」という気持ちを実践化へとつなげていく手立てを取りたい。 単元の指導にあたっては,次の3点での工夫を行った。 (1)写真を活用し,活動の見通しをもたせ,振り返りができる学習環境を作る。 (2)学習が1回で終わることなく,繰り返しての活動につながるようにする。 (3)学校探検を通して出会う先生方と必然性のある関わりをさせる。3.目標

学校生活を支えてくれている人々や学校施設の様子に関心をもち,楽しく学校生活を送ろうとしている。(生活への関心・意欲・態度) 学校探検の様子を振り返り,楽しかったことや感じたことを思いだし,自分なりの表現でまとめることができるようにする。(活動や体験についての思考・表現) 校舎探検をし,学校にはみんなで使うものが様々にあることや,色々な人の支えによって学校生活ができるということに気付いている。(身近な環境や自分についての気付き)4.単元計画(括弧の数字は単元の指導の工夫を示す)

どんなきょうしつがあるのかな?どんなせんせいがいるのかな?ぱーと① 3時間→(1) みつけたよ こんなひみつ! 1時間 どんなきょうしつがあるのかな?どんなせんせいがいるのかな?ぱーと② 2時間→(2) みつけたよ こんなひみつ! 1時間 おもいだして みよう 1時間※(3)については,単元からの発展的な活動となる。

5.指導の工夫と活動の実際

(1)写真を活用し,活動の見通しをもたせ,振り返りができる学習環境を作る。

見通しを持たせる活動では,2年生による学校案内を学校探検の契機とした。2年生の生活科の学習の一環として,学校内の様々な施設を1年生に対して案内する活動であった。

1年生は,案内してもらう立場ではあるが,常に活動への見通しは持たせたい。そこで,次のような手立てをとった。

① 2年生が紹介してくれる学校内の写真を事前に撮影し,掲示しておく(写真2)。事前に掲示することで,どんな教室へ行くのか,どんな活動をするのかを児童に事前に知らせることができる。 ② どの写真がどの教室かを予想する。(1時目)このとき,「どんなものが写真に写っているか?」「何に使う教室か?」といった教室の特性についての投げかけを行う。また,児童から出された意見は,その後,児童に見えるように掲示しておく。 ③ 2年生と一緒に学校内を回る。(2・3時目) ④ 予想で使った写真を使って,結果がどうであったかを全員で確認する。児童から出された予想との相違点について,教師が整理する。その際に,「児童がもう一度見たい!」「そんなの見ていない!」といった発言があれば,別に記録しておいたり,発言がなければ,教師が投げかけたりすることによって2回目の活動へとつなげる。

写真1 2年生と顔合わせ

写真2 学校内の様子を撮った写真

以上の4つの流れで,3時間の指導を行った。入学直後の児童は意見を書くことはできないが,視覚的に写真を見ることや,自分の思いを発言することはできる。写真を通して,自分が行く場所を知り,場所の特性を予想し,実際に行き,行った後に振り返りを行うといった一連の学習のなかで,見通しと振り返りの学習に取り組むことができた。そして,児童から出た意見を,教師がまとめることで,次時の学習へとつなげることができる。

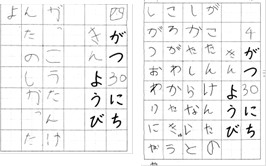

また,中にはあふれる思いを,自分が書ける文字を使い,図1のように表そうとする児童も出てくる。国語の指導が始まる前の時期であるが,書きたいから書くという,児童の意欲が表れたものである。これもまた生活科だからこその良さである。

図1 児童の感想

(2)学習が1回で終わることなく,繰り返しの活動につながるようにする。

1回目の2年生との学校探検を通して,1年生の児童は,自分たちだけで学校内を回ってみたいという願いを持った。そこで,子どもたちに,(1)で使った写真を縮小し,シールにしたものを持たせることにした。そして,校舎内の白図も持たせ,貼らせていくこととした。児童は,自分たちで学校を回ることができるという学習上の楽しさと,シールを貼ることができるという活動上の楽しさを得て,学習への意欲は更に高まっていた。

その上で,生活科の学習に取り組んだわけであるが,児童はまずは自分の興味が優先で,グループでの移動であっても,個人の気持ちが優先する様子が見られた。

しかし,自分たちが行った教室の名前を確認する必要があることや,シールという条件があることで,自分だけではできない活動が増えてきた。個人作業から,必然的に友だちと協力して活動に取り組む必要が出てきたのである。このように,(児童の実態に応じてではあるが)学校探検にシールを貼るという作業を持ち込むことで,子どもたちは,個人から,集団への活動へとつながり,友だちと協力して学習することのよさを感じることができた。

また,この活動では,シールを紙に貼るという作業の都合上,グループによっては,特別教室を観察した後,教室に戻って作業をするという,1回1回往復しての活動をする様子も見られた(写真5)。一つの場所を見て,教室に戻り,また別の場所に行くというのは手間もかかるが,廊下の歩き方や,様々な掲示に気づくことができるといった別の意味での気付きも得ることができた。

この活動では,シールを貼ったワークシートを見ながら,部屋を見て気づいたことなどを「みつけたよこんなひみつ」の時間に発表させた。発表は教師が整理したものの,意見が出ると,児童は,それが本当かどうかを確かめてみたい気持ちになっていた。その「やってみたい」という気持ちを利用して,再度見学する活動を取り入れると,児童は更に主体的に,教室を見る観点を持って,学校探検に取り組むことができた。

「やってみたい」と思う気持ちが強い児童は,休み時間を利用して特別教室の前まで行ったり,特別教室を使う高学年に同行して,その特別教室に入ったりするなど様々に学校施設を見て回った。

入学直後の児童は,知らないことを知りたいといった思いや,もう一度やってみたいという気持ちが強い。だからこそ,知らないことを提示することで興味を喚起することができる。また,活動を工夫することが,繰り返し取り組むきっかけとなり,学校のそれぞれの教室等の特性を理解することにつながる。

写真3 シールを使った活動の様子

写真4 児童の活動の様子

写真5 教室に戻って活動する児童の様子

(3)学校探検を通して出会う先生方と必然性のある関わりをさせる。

学校探検の中では,様々な先生方との出会いもある。例えば,図書の先生などは,「本をたくさん借りに来てね」といった優しい言葉をかけてくれる(写真6)。その出会いも大切にしたい。「本を借りに行きましょう」といった担任の投げかけよりも,児童は,図書室の先生からの言葉がけをよく覚えている。それが,図2のような児童の作文につながっていく。

けして作文といえるものではないが,児童が綴った素直な思いを活用し,投げかけるなど児童自身の「やりたい」という思いに根ざした必然性のある活動にすることができる。児童の発言等を記録しておくとよりよい。

また,本実践の後の単元でお世話になる先生方と学校探検の中で意図的に出会わせた。つまり,先生方の得意分野を今後の児童の活動で必要な情報として獲得させるようにしたのである。

例えば,「アサガオ」を育てる学習に関連し,理科主任の先生からは,「アサガオ」の情報を児童に発信してもらい,教室内に担任がメモを取って掲示しておく。そうしたことで,活動の時には実際に種を頂いたり,お世話の方法を教えて頂いたりする活動につながった。また,栽培活動でお世話になる用務員の先生からは,「畑仕事などが得意」といった情報を児童に発信してもらい,同じように掲示しておいたことで,児童自らお願いをして,土や畑仕事のお手伝いをしてもらった。

これからの活動でお世話になる先生方は,指導者しか見通せない部分でもある。だからこそ,学校探検で出会い,取材をする最初の段階で,児童のこれからの活動で必要な情報を発信してもらうようお願いしておく。そしてそれを記録しておいて児童の目にふれるようにしておいたことで,児童が主体的に「あの先生が詳しい!」といった情報を持ち出し,活動につながりを持たせることができたのである。

このように,児童の言葉から活動につなげていくことや,先の単元の見通しを持って,意図的に様々な先生と出会わせることが,活動につながりを持たせるきっかけとなった。

写真6 図書の先生との出会い

図2 児童作文

6.本実践のまとめ

本実践では,「学校探検」の単元において,いかに児童の意識をつなげていくのかということについて紹介をしてきた。児童は「やってみたい」という思いが強い分,そこに様々な手立てを取ることで,活動に継続して意欲的に取り組むことができる。それは1年生に限ったことではない。ちょっとした手立てや見通しを持った実践を積み重ねる中で,児童が生き生きと活動し,生活科が本来ねらいとする「自立への基礎」につなげていけたらと思う。

网址:児童の意識につながりを持たせる「学校探検」の指導法 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/939123

相关内容

健康維持につながる!室内照明を自然光の変化に合わせることの重要性【東京都市大学・小林教授】厚生労働省が提唱する睡眠障害対策とは?健康と生活の質を向上させる方法

不眠の悩みを解決する11個の改善法|健康的な眠りを取り戻すための徹底ガイド – 医療総合支援機構

「夜こそ炭水化物」「おやつは3時でなくていい」 管理栄養士が教える健康的な食生活に欠かせない“食の常識”のアップデート (1/1)

子どもの理想的な寝る時間は何時?年齢別の適切な就寝時間と睡眠習慣を整えるコツ

心理学を活用して日常を変える: 現実の生活で役立つ9つの心理学アプローチ

76人の思想をもとに身の回りのテーマを哲学する。2022年11月14日に『世界が面白くなる!身の回りの哲学――日常生活から人生、抽象的概念までを哲学する。』著者小川仁志が、キンドル電子書籍ストアで配信開始

睡眠の質を上げるには?仕事効率が1.5倍になる改善方法

ヨガ哲学から学ぶ、心地よい生活を送るための8つのステップ

現在を生きる哲学:東洋思想が現代に与える影響とその実践