二十四节气是指二十四时节和气候,分别为:

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连,

秋处露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

人的生理活动随节气而变。

研究发现,季节更替之时褪黑素含量的变化有规律,实验证实了季节变化确有生物学基础。就像我们常说的,春困秋乏夏盹冬眠,是一句俗语,用来形容人在不同季节中容易感到困倦和疲劳的特点,其实都有科学依据的。

春天人们容易感到困倦,春天气温升高,人体毛孔、汗腺、血管舒张开来,皮肤的血液循环增强,流往大脑的血相对减少,大脑供氧量随之减少。但是大脑组织已经对供氧充足的状态形成了依赖性,所以,春季人们容易感到困倦。

夏天则容易感到疲乏,夏天天气炎热, 还伴随雨水,身体受“暑湿”侵袭,容易导致犯困等身体状况出现。如果身体够健康,则可以很快适应这种天气变化,并不会出现明显困倦。反之,如果整个夏天都保持易乏、犯困的状态,说明身体处于亚健康,可以通过改变生活习惯、饮食结构等方式来解决。

秋天则容易感到瞌睡,秋天,气候凉爽宜人,人体出汗减少,机体进入到一个周期性的修整阶段,水盐代谢逐渐恢复平衡,心血管系统的负担得以缓解,消化功能也恢复到常态,此时身体却有一种莫明的疲惫感,这就是秋盹。

冬天则容易贪睡不起,冬天的环境温度低,血液循环系统工作会处于“亚兴奋”状态,血管壁收缩,血液循环变得相应缓慢,脑部供血没有夏天那么充足,相应的微循环也会减弱,人体在一定时间睡眠中不能有效缓解疲劳,这些原因都会使人变得倦怠,会出现困乏、情绪不高涨等,需要较长的睡眠时间来弥补。

所以,四时节气太过或不及,都会对机体产生相应影响,导致身体不适的产生。

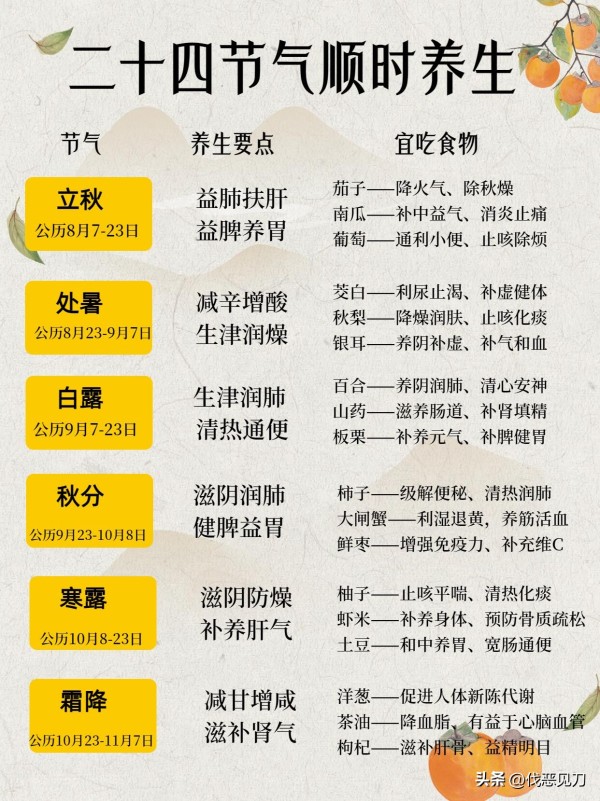

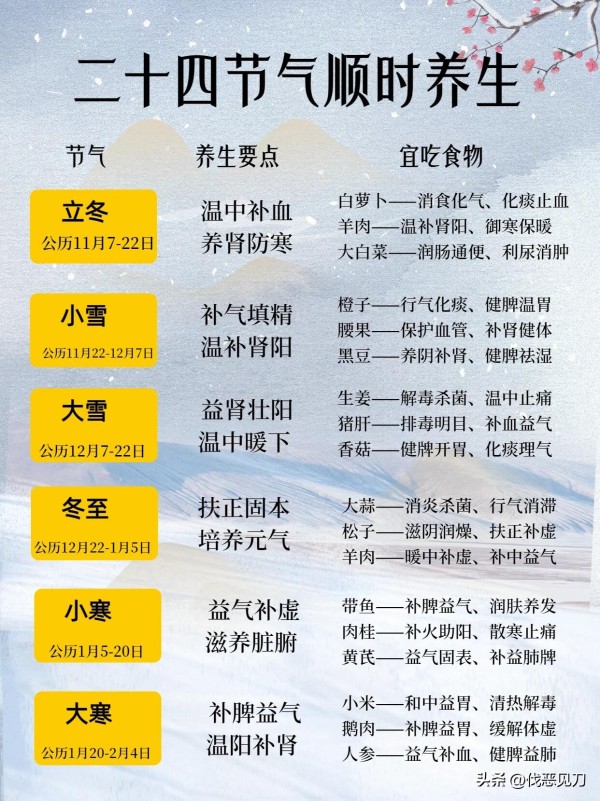

24节气不仅可以用来指导农事,其实每个节气都是一个养生节点。

随着节气来调整日常生活和饮食,就能达到事半功倍的养生效果。中医理论认为,一年四季的节气变化对人体健康有很大的影响,在节气前后一段时期内选择特定的方法进行养生,可以达到强身健体、祛病防病的功效。