用印象笔记整理日程、灵感、摘抄和everything

使用印象笔记做电子书摘录和笔记 #生活技巧# #工作学习技巧# #知识整理工具#

(注:本文首发在个人公众号“贝塔的写字板(betatxt)”)

作为印象笔记7年使用者,随着笔记条目的增加,这头大象已经成为了我的第二大脑,我一切思维片段、碎碎念、日程计划和资料集中进行存储整理的平台。

笔记应用有什么好处呢?就个人而言,我并不是一个可以瞬时消化大量信息的人,有些信息需要先储存起来,像老黄牛一样择日反刍;当大脑过载时,也需要把所有纠缠的思绪全都丢到一个地方不管,减少负担,让头脑放空发会儿呆(我真的是很享受发呆)。

So,这篇文章是个人使用印象笔记的一个心得总结,因为目的是满足已用,本文并不包含特别高端的操作技巧,重点介绍我自己的分类模式,以及使工具匹配习惯,提高行动效率的思路,供参考。

—明确目标—

工具是为目标服务的,我使用印象笔记的主要目的有:

- 日程本:进行从年度到每周的行程计划安排与打卡

- 灵感记录:从梦境到欲望清单,从生活经验到工作心得

- 输入整理:外部有用资讯的收集整理,体系建立

- 输出整理:例如写作、绘画等的个人输出

- 个人珍藏:比如打气用的心灵鸡汤文、朋友的祝语、难忘的个人体验

- 备忘录:列表清单、地址等相关信息

根据这些需求,在实际使用中历经数次调整,目前笔记的一级目录如下:

下面是针对每一版块的展开说明。

—第一部分 日程本—

这块基本按照GTD原则来,根据个人习惯有所调整。

GTD原则:收集-整理-组织-回顾-执行。每周收集篮收集篮常年保持2条周记笔记,一条工作一条生活,每条笔记下半部分是提前写进去的日程安排,上半部分记录当天whatever随便发生的任何事,只要认为有必要记录,就丢进来。

无论是看到一句好词,还是增加一项工作日程,第一反应丢进来保证大脑清空无负荷,集中注意力到当下处理事项。

熟练了之后,可以在接受到信息的同时就分门别类放进笔记的不同部分,拿一篇生活周记举例,大概是这样子:

下方绿字部分是周计划,上半部分是收集筐

对于临时笔记的处理如果记录下来的是灵感、摘抄等暂时不需要有所行动的内容,则在有时间时,分类整体到后续各个笔记本中。

如果记录下来的是一个计划或行动,在完成事项的空隙,进行如下安排:

1、几分钟之内可以搞定的事——立即去做

2、需要多个步骤搞定的事——分解成项目或事项,再细分到行动,列入每周计划

3、需要让别人帮忙完成的事——尽快交接

4、特定时间做的事——可以用印象笔记的提醒功能,也可以记在纸质笔记本或者设定闹钟

5、S/M(将来某时/也许)事件——另行整理

因为我的工作坐班比较多,每天打开电脑后,工作周记这页基本就是我的个人桌面,完成一项打勾一项,新进来的事,随时补充。

过期的已完成日程,留下需要做总结或复盘的部分,其余删除。

—第二部分 项目池—

我有一些偏输出的个人兴趣,如写东西和画画,遵循“学习-输入-输出”的机制,所以我将他们各单列一个项目笔记本组,包括:

- 创作理论

- 参考资料

- 灵感收集

- 输出成果

这部分比较简明易懂,当产生一个想法时,提前把文章结构记录在笔记中,此时印象笔记就是一个草稿本,并且可以通过超链的形式,把曾经收集的话题相关素材集中在同一篇笔记中供写作参考。

—第三部分 资料库—

这趴是我个人的档案馆,包含所有来自外部的摘录,如读书笔记、文章收集、句子摘抄等,过去几年,凡是看到有点意思的内容,就会囫囵吞枣丢进来,只偶尔进行简单的分类;直到去年,发现自己已经收集到近千条笔记后,才终于鼓起干劲进行了一次大精简,以后也对新的资料保持着谨慎收纳的态度。

关于收集资料的部分多说两句,每篇笔记的收集理由各不相同,大概可以分为这些类别:

- 没有什么理由,就是喜欢这篇内容,就是乐意全文收藏

前几年网上有篇热文叫做《各种普通的食物最好吃的时刻》,文笔惊奇,看完引发极度舒适,虽然网上随处都可以搜到,但我就十分乐意将它永久存在印象笔记里,类似这种文章,请随心所欲的留存。

- 实用类笔记

比如最近一段时间关注保险,那么无论是在看书、刷知乎,还是在和人交谈的时候提到的相关信息,就会比较留意,会把各种系统或碎片的内容收集起来。

- 写作素材

包括有启发的案例,句子摘抄,名人名言,还有新鲜的名词之类,讲道理,学生时代语文老师说要“勤于摘抄好词好句”,这个习惯如果坚持,对写作真的帮助挺大。

- 读书摘抄

分为两类,一类是纯出于兴趣和休闲目的而读书时,所摘录的句子,读完一本书可能会有几十甚至上百条笔记,这种情况下我一般只是留存,并不做进一步分析,以定期回顾和检索为主,重在开阔见闻,积累灵感(此处特别鸣谢kindle导出笔记的功能);

另一类是教材或者主题明确的参考书籍,当想要掌握书中比较体系化的结构时,会做比较详细的笔记,配合思维导图等工具进行整理。

《普通心理学》笔记

- 其他待分类笔记

剩下的都可以归到这里,也是重点要进行整理的笔记,也许就在整理的过程中,你会开始认识到“原来我对这些内容感兴趣啊”,从而开启之前未曾留意的技能点。

笔记处理方式:1-精简:

清楚所有不必要的格式和图片,保留出处;对于已过时、价值不大的笔记,果断删除。

评估方式:

- 这篇笔记提出了什么我之前不知道的见解了吗?

- 我能用几句话概括全文吗?

- 和其他笔记有重复,我能进行整合吗?

- 这个话题的文章我积累不少了,能建立索引,横向归类吗?

- 我发现我真的爱看这类内容,与其积累很多碎片信息,不考虑读本正规教材吗?

2-分类与打标签:

存在资料库里的许多文章,短期内可能用途不明朗,但随着积累会形成规模,需要在收集时打好标签,善用检索功能。

3-形成体系:

举例来说,当我整理资料时,发现自己收藏过很多心理学相关的文章,且大多数是来源于公众号等,于是今年开始正式学习了某个入门网络课程,当建立了初步体系之后,原来收集的很多文章,就变成了可以删除或者合并的枝叶内容。

4-尝试应用:

有句话说,“只有整理过的内容才叫做笔记,其他都是摘抄”,以知识管理为目的的收集,不是为了敝帚自珍,而是为了真正内化知识。对于某一个话题的只是积累是否足够,最直接的测试方式就是,是否能够进行应用和输出?实践也好,传授也好,写作也好(包括这篇),都是在进行输出的尝试。

—第四部分 备忘录—

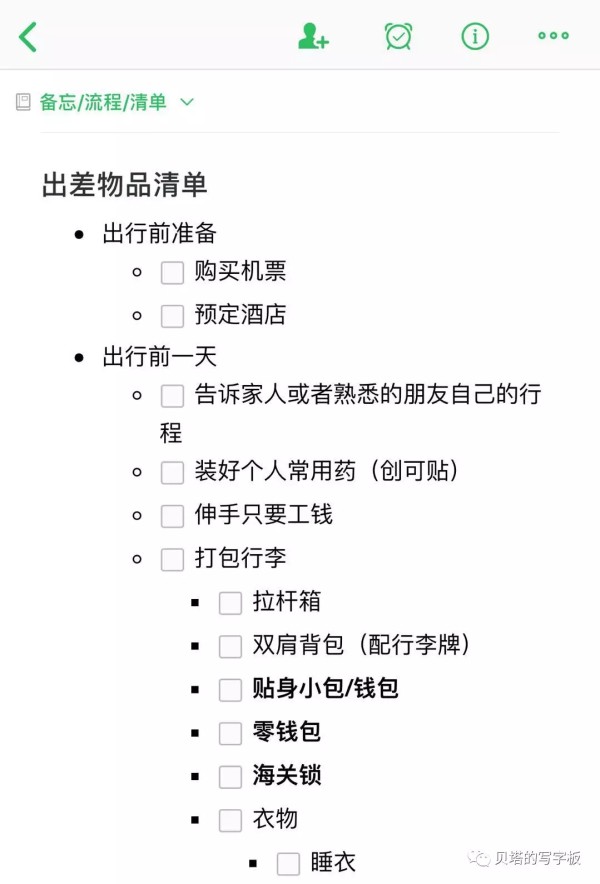

这部分也较简单,就是个人的日常备忘或清单,不特别处理,以检索为主。我最得意的收藏之一,是从网上找的《出差物品清单》,每次出行必用,给差旅生活带来了很多方便。

—最后 笔记人生的另一面—

使用笔记进行生活方方面面的管理,固然有众多优点,不过也会给人的思维带来一定转变,这种改变是否适合每个人,就见仁见智了。

如果你是一个重度依赖笔记应用的人,你可能会在享受大脑低负荷,专注力提高,行动力增强的同时,产生如下“症状”:

1- 会成为一个对信息苛刻的人。

人每天会接触到无数信息,当习惯使用笔记后,对每天新增的信息会产生本能的筛选,会变得挑剔敏感,也就是说,对信息的口味变重了。就我自己而言,对曾经每天浏览的公众号慢慢开始取关了,除非工作需要刷热点了解当下资讯,否则会更加倾向去阅读教材或者经典书籍。

2-个性趋于稳定理性,情绪起伏变少了。

说到底,使用笔记应用的目的还是提高行动力,当一个人习惯check日程表,且对外部刺激采取“先记录,后分析”的思维模式时,整个人会变得相对镇定和理性,化身“没有感情的杀手”;所以,这些方法可能未必适合随性的人。

3-对外部工具的依赖有时也会造成麻烦。

在某个软件里存储大量信息的同时,也会造成对软件的依赖,比如印象笔记升级,很多功能和排版变化,作为老用户难免有诸多不习惯;其实对任何一款工具都是如此,重点不在工具本身,而是想好自己的使用目的,做什么、怎么做。

以上就是个人到目前为止使用印象笔记的心得,也许未来个人生活模式改变,笔记使用方式也会变化。希望能有所帮助吧~

网址:用印象笔记整理日程、灵感、摘抄和everything https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1012399

相关内容

读书笔记摘抄:《快乐心理学》印象笔记

日日抚慰:改变人生的心灵整理术的笔记(14)

教师读书笔记摘抄(精选8篇)

用了四个月时间,我把 GTD 日程管理搬进了印象笔记

印象笔记小窍门:巧用笔记本组,分级整理

《生活的艺术》读书笔记摘抄(多篇).doc

提升效率的印象笔记(Evernote)使用技巧:解锁你的知识管理与生产力潜能

如何用一本笔记本有效整理工作和生活?

管理日常生活的得力助手:Do Everything