用 “无中生有” 读懂古董:为什么流水线复制不了时光里的创造力?

复古灯罩设计,为阅读角落营造复古而舒适的光线。 #生活乐趣# #生活体验# #家居生活小物# #复古家居饰品#

许知远在《十三邀》里问何多苓:“创造力的本质是什么?” 这位画家只答了四个字:“无中生有。”

何多苓画草时,从不会对着照片复刻形态。他蹲在草地上看风掠过草叶的颤动,看露珠在叶脉上滚动的微光,把这些旁人忽略的瞬间,变成画布上独有的意境。

他说画画是 “宇宙与草叶对话的通道”,这种从细微感知里生长出的表达,正是 “无中生有”—— 不是凭空捏造,而是用个体的眼睛和心灵,从 “无具体形状的感受” 里,创造出独一无二的精神痕迹。

这让我想起收藏圈常说的一句话:“新物件再精致,也少了点老东西的魂。”

当 AI 和流水线让 “创作” 变成批量复制,我们为什么依然对古董着迷?或许答案就藏在何多苓说的 “无中生有” 里 —— 古董的价值,从来不是材质或工艺的简单叠加,而是时光筛选后留下的 “不可复刻的创造力密码”。

一、“无中生有” vs “有中生有”:创造力的两种逻辑

何多苓的 “无中生有”,藏着艺术家最珍贵的特质:不被主流牵着走的独立。

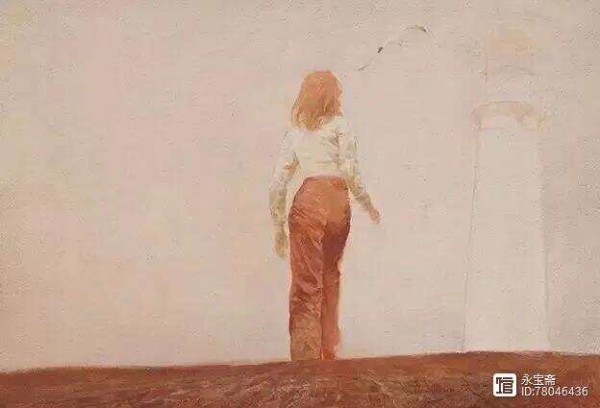

《春风已经苏醒》

96 × 130 cm,布面油画,1981

中国美术馆 藏

他说自己是 “梭边边” 的人,画画不为迎合潮流,只为把内心对自然、对生命的感受 “说” 出来。

这种创作像一场孤独的探索,从 “空白的画布” 和 “模糊的感受” 出发,最终生长出旁人从未有过的表达。

就像他画彗星划过夜空,不是画天文照片里的轨迹,而是画 “宇宙突然贴近人间的温柔”,这种私人化的感动,永远无法被标准化。

反观现在的流水线工艺品,更像是 “有中生有”。

AI 画花时,会调取数据库里千万张花朵的特征;仿古瓷工厂里,工人按固定模具注浆、上釉,每一件都精准复刻 “古色古香” 的外观。它们的 “创造” 始于 “已有数据” 和 “标准模板”,本质是对规律的复用。

结果呢?批量生产的瓷器釉色均匀却少了灵气,AI 生成的古画笔触工整却没了情绪 —— 没有个体精神的介入,再精致的复制也只是 “有中生有” 的重复,永远缺了 “无中生有” 的灵魂。

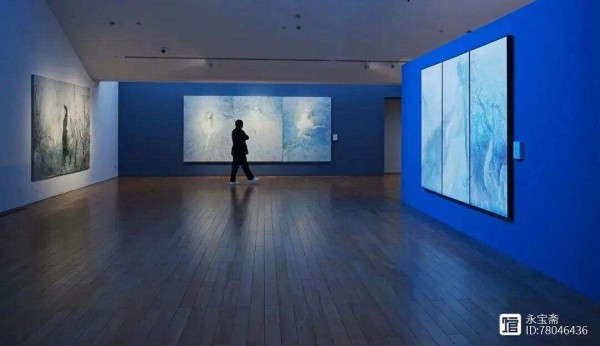

“人在春山外——何多苓作品展”展览现场

苏州博物馆,2025年6月24日-9月7日

玩收藏的人最懂这种区别。市场上总有人用高科技仿造古董,釉色、纹饰甚至包浆都能做得惟妙惟肖,但懂行的人一眼就能看出 “不对”。

差的不是工艺,是古代工匠从 “无” 中探索的那点 “巧思”—— 就像何多苓的草叶里藏着他的凝视,老物件的每一处细节里,都藏着创造者独有的思考和温度。

二、古董的 “无中生有”:时光里的不可复刻性

宋代汝窑的开片总让人着迷。那些细密的冰裂纹路,没有两片完全相同,有的像春水初融,有的像秋叶漫舞。

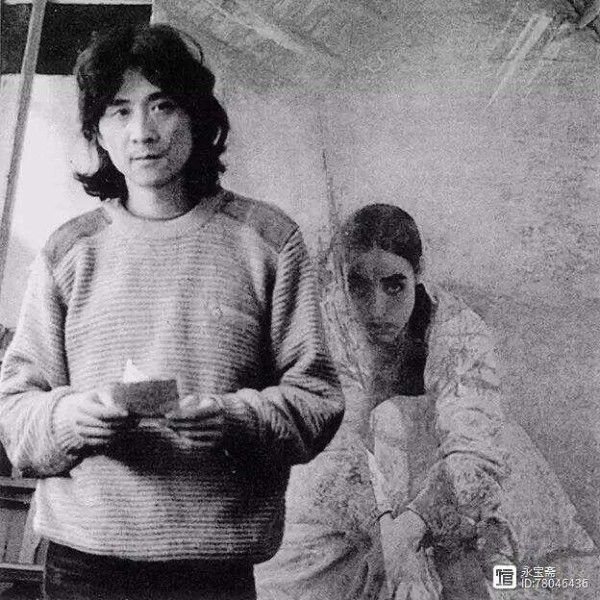

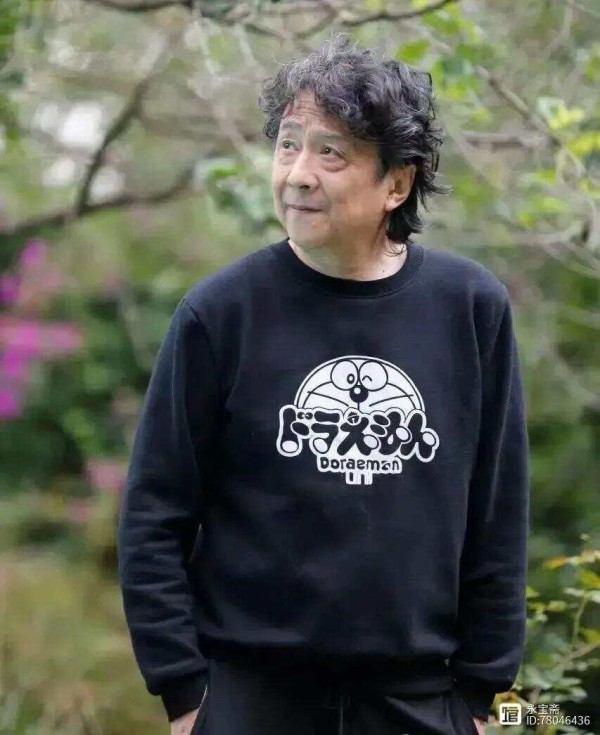

何多苓

何多苓古代工匠烧窑时,从不会预设 “开片要长成什么样”,他们凭经验调整釉料配比、掌控窑火温度,最终让釉面在冷却时自然开裂。

这种 “非刻意的独特”,正是古人的 “无中生有”—— 从 “对泥土和火焰的理解” 里,创造出连自己都无法复制的惊喜。

明清家具的榫卯更藏着这种智慧。老木匠做椅子时,不会拿尺子精准到毫米,而是靠手感调整榫头的松紧、木纹的走向。

一把传世的圈椅,扶手的弧度刚好贴合人手的自然弯曲,椅面的木纹顺着坐卧的受力延伸,这些细节不是来自 “标准图纸”,而是工匠对 “人如何与器物相处” 的独立思考。

就像何多苓从草叶里看见宇宙,老木匠从木头里看见 “实用与美的平衡”,这种从 “无固定答案的需求” 里生长出的创造,永远无法被流水线复刻。

何多苓,俄罗斯森林(青铜时代)肖斯塔科维奇·等待

150x200cm,布面油画,2016

现在市场上有很多 “仿古工艺品”,釉色、纹饰都学得像模像样,但藏家一上手就知道 “不对”。差的是什么?是古代工匠面对 “空白” 时的探索精神。

老物件的 “瑕疵” 里藏着温度:瓷器口沿的小磕痕,是百年间无数次捧起放下的痕迹;古画角落的淡墨修补,是后人对前人创作的温柔回应。这些 “不完美的独特”,恰是 “无中生有” 留下的印记,比机器复制的 “完美” 更动人。

三、收藏的意义:我们在守护 “反同质化” 的稀缺性

收藏圈里,真正的玩家从不会跟风追 “热门”。

有人痴迷民国珠山八友的新粉彩瓷,不是因为它名贵,而是瓷板上 “疏影横斜” 的题跋与梅枝相映,藏着文人画家对传统意境的独到诠释;有人执着于老木匠的刨子,不是因为它好用,而是木柄上被手掌磨出的包浆,记录着工匠日复一日的专注。

这些老物件或许不精致,却带着创造者的 “体温”—— 就像何多苓的画,值钱的不是画布和颜料,而是他从 “无” 中创造的意境。

珠山八友的瓷绘作品尤其能体现这种特质。他们的瓷器上,既有 “王琦画于珠山” 的署名落款,搭配 “匋迷” 等斋号印章,彰显文人创作的个性;也常以 “明月松间照” 等诗词配合作品主题,文字与山水、花鸟画面浑然一体。

这种从 “文人审美与瓷艺融合的空白探索” 里生长出的创造,没有标准模板,全凭画家对意境的独立表达,自然无法被流水线复制。

现在市场上的仿古瓷再逼真,也复刻不了这种 “无中生有” 的灵气。

老瓷器釉色里的微妙变化,是工匠对窑火的直觉把控;题跋文字的笔锋转折,藏着画家当时的情绪起伏。

这些细节不是 “标准生产” 的结果,而是创造者面对 “空白” 时的探索痕迹,比机器复制的 “完美” 更有生命力。

四、收藏的意义:我们在守护 “反同质化” 的稀缺性

当现代社会充斥着 “有中生有” 的复制,收藏古董其实是在做一件更有意义的事:守护那些 “反套路” 的生命力。

收藏的不是 “老物件” 本身,而是古人 “无中生有” 的创造力 —— 是工匠面对空白时的探索精神,是个体精神对抗标准化的坚持,是历史留给我们的 “独特精神样本”。

何多苓说,画画的终极目标是 “不用语言解释,直接让人感受到”。

古董也是如此:一件珠山八友的瓷板画放在那里,不用多说,你能从釉色里看见窑火的温度,从题跋里读出文人的心境;一把老圈椅坐上去,不用讲解,你能从弧度里摸到工匠的用心。这种 “无需言语的共鸣”,正是 “无中生有” 最珍贵的礼物。

收藏,是在留住 “无中生有” 的灵魂

何多苓的 “无中生有”,说到底是一种真诚:用自己的眼睛看世界,用自己的心灵感受生活,再用自己的方式表达出来。

古董之所以能跨越百年打动我们,恰恰因为它藏着同样的真诚 —— 古人做器物时,没想过 “要流传百年”,只想把当下的理解、当下的情感,实实在在地融入手里的泥土、木头、颜料里。

这或许就是收藏的终极意义:在同质化的时代里,我们固执地守护那些 “无中生有” 的痕迹。

它们可能不完美,可能不昂贵,却像何多苓笔下的草叶,带着独有的生命力,提醒我们:真正的价值永远属于那些敢于从 “无” 中创造的灵魂,永远属于那些拒绝复制、坚持独立的精神。

毕竟,时光会磨损器物的棱角,却磨不掉 “无中生有” 留下的光芒。

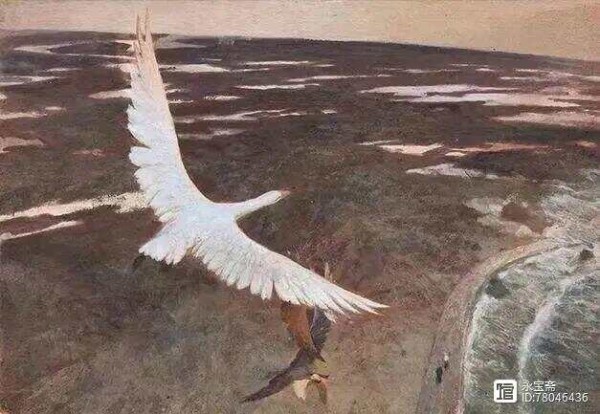

《雪雁》

15.5 × 22.5 cm,纸本丙烯,1984

中国美术馆 藏

何多苓自画像

何多苓自画像网址:用 “无中生有” 读懂古董:为什么流水线复制不了时光里的创造力? https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1261134

相关内容

用 “无中生有” 读懂古董:为什么流水线复制不了时光里的创造力?《古董局中局》古董里都有什么局?

古董和文物有什么区别?古董可以拍卖,文物为什么不可以?

复古 vs. 古董 vs. 复古:打造独一无二的家居风格指南

古董修复背后,为什么无痕修复如此重要?

古董什么意思

古董修复 古玩修复方法 技术 流程

火锅在古代为什么称为古董羹

恢复古董家具的技巧:用UV胶水做家具线路修复

宋阳峰:为什么有“盛世藏古董,乱世买黄金”这个说法?