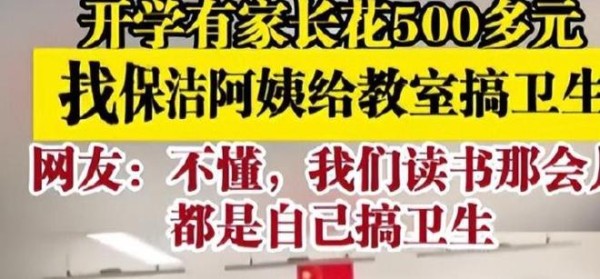

央媒怒批,开学让家长打扫教室,没空就请保洁来,潜规则该打破了

构图规则:了解并打破规则,让照片更具个性。 #生活知识# #摄影技巧# #摄影教程#

新学期的钟声尚未敲响,萧山家长群里的通知却先到了!

“教室需要打扫,有时间的家长可以接龙报名,也可以选择请保洁阿姨来做。”这样熟悉的消息,每年开学季都会在无数家长手机上弹出。

文|吕先生

看图文更过瘾! 关注我,精彩不断!下方留言区已开放,等你来畅所欲言!#关注有惊喜

从北到南,从城市到乡村,这种家校责任模糊的现象已成为普遍存在的“潜规则”,教室清洁、校园活动筹备、甚至日常管理,都被悄悄转移到了家长肩上。

劳动教育本是培养学生全面发展的重要途径,按照教育部要求,学生应当通过实践树立正确的劳动观念,培养劳动能力和习惯。

打扫教室这样最简单的劳动,原本是孩子们学习承担责任、培养集体意识的第一课!

然而当家长拿着抹布、拖着拖把在教室里忙碌,孩子们却站在一旁观望时,劳动教育的本质已经被偷换,这不仅剥夺了学生实践的机会,更传递出“劳动可以转嫁”的错误信号。

有教育专家指出,这种代劳现象可能导致孩子形成“特权意识”,认为有些劳动不必自己动手,这与我们倡导的“德智体美劳”全面发展的教育理念完全相悖!

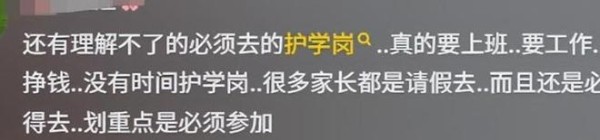

表面上看,家长参与教室打扫都是“自愿”行为,但在实际运作中,这种自愿往往带有道德绑定的色彩,那些因工作无法参与的家长,要么需要额外支付保洁费用,要么只能请家中的老人代劳。

更值得关注的是,这种方式无形中造成了教育资源获取的不平等,条件优越的家庭可以轻松支付保洁费用,而普通家庭则不得不挤出时间亲自参与,甚至有些家长不得不为此请假扣薪。

长此以往,这种看似微小的差异,实际上在孩子们中间划下了一道看不见的界限,教育公平不仅仅体现在课堂资源的分配上,也体现在这些日常细节的处理中!

家校共育不应成为责任转嫁的借口,家校共育是现代教育的重要理念,但其核心是学校和家庭各司其职、形成合力,而不是简单地将学校责任转移给家长。

理想的家校关系应该是,学校专注于教育教学主业,提供专业指导,家庭则侧重情感支持和习惯培养,双方在各自擅长的领域发挥作用,共同促进孩子健康成长!

然而现实中,许多学校以“家校共育”为名,行“责任转嫁”之实,从打扫卫生到活动筹备,从校园秩序维护到课外辅导,学校的职责范围在不断收缩,家长的责任清单却在持续拉长。

重建健康的教育生态,要改变这种状况,首先需要明确学校的责任边界。

教室环境卫生作为教学活动的基本保障,理应纳入学校的常规工作范畴,学校应当通过配备必要的保洁人员或通过规范的外包服务来解决这个问题。

更重要的是,要将劳动实践的机会还给学生,适当的打扫活动不仅是劳动教育,更是培养学生责任感和集体荣誉感的有效途径。

在日本、新加坡等国家,学生打扫校园是常规活动,这既减轻了学校保洁压力,也让学生在实践中得到锻炼。

教育部门也应当出台更明确的指导规范,杜绝学校将本职工作中不应由家长承担的任务进行转嫁,同时建立监督机制,让家长有渠道反映问题,促进教育生态的健康发展!

回归教育初心,教育的本质是育人,而育人的过程需要学校、家庭和社会各守其位、各尽其责。

当我们把扫帚交还到孩子手中,不仅是让他们体验劳动的价值,更是培养他们对自己学习环境的责任感!

或许我们应该回想一下那些美好的场景,孩子们一边打扫教室一边嬉笑交流,共同为自己的学习环境付出努力,这样的画面,远比家长代劳或雇佣保洁更具教育意义。

教育不需要华而不作的形式,也不需要责任转嫁的“潜规则”,它需要的是学校回归教育本位,家长回归陪伴角色,学生回归成长主体,只有这样,我们才能真正构建起健康的教育生态,让每一把扫帚都握在应该握住它的人手中!

参考信源:

学习公社

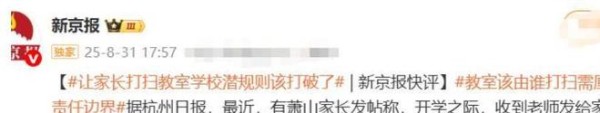

2025-09-01 19:25 让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了|新京报快评

新京报官微

2025-08-31 17:58让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

网址:央媒怒批,开学让家长打扫教室,没空就请保洁来,潜规则该打破了 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1270972

相关内容

让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了媒体评论称“让家长打扫教室学校潜规则该打破了”,你怎么看?

让家长打扫教室 学校“潜规则”该打破了

让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了 | 新京报快评

【央视关注】家长花钱请保洁打扫教室,老师学生干嘛去了?

教室卫生该谁打扫?老师让家长打扫卫生,一位家长霸气回应被怒赞

【讨论】教室卫生,究竟该由谁打扫?家长、学生还是老师?

教室卫生,该不该由家长来打扫?

开学教室大扫除该不该由家长代劳?家长们看法不一

家长该不该帮孩子打扫教室 道德绑架还是责任教育?