开学季,家长越界的无奈,教室该由谁打扫需厘清责任边界

设定清晰的责任边界,避免职责模糊 #生活技巧# #团队建设技巧# #角色分工与责任#

开学季,本应是孩子们带着憧憬踏入校园的时刻,可如今不少家长却陷入了莫名的忙碌与无奈之中。是谁,在开学日请了假却走进教室拿起抹布?是谁,在班级群里接龙报名打扫卫生?是谁,一边抱怨腰酸背痛一边擦着教室玻璃?又是谁,在学校的各种 “义工任务” 中逐渐迷失了自我?这一切,正成为无数家庭开学季的真实写照。

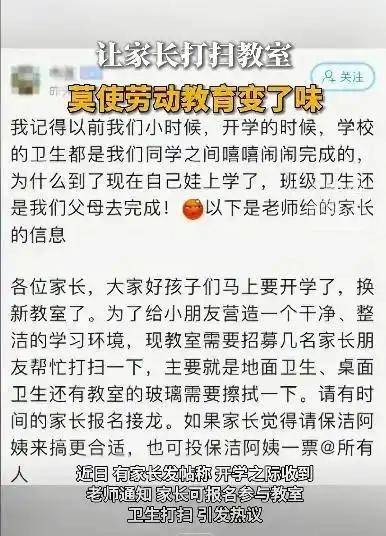

曾几何时,开学大扫除是同学们一起洒扫除尘、欢声笑语的集体记忆。但如今,不少学校却将这份 “差事” 转嫁给了家长。微信群里一条 “现教室需要招募几名家长朋友帮忙打扫” 的通知,后面紧跟一列接龙名单,仿佛成了新学期的 “标配”。有的老师甚至给出 “选项”:要么家长来,要么请保洁。这让家长陷入两难:不报名,怕孩子被贴上 “不配合” 的标签;报名,就得请假、扣工资、出体力。教育的第一课,怎能是让父母代替孩子劳动?

除了打扫卫生,“家长义工” 制度在越来越多学校推行。每天上下学,校门口都有穿着荧光背心、手执小红旗的家长维持交通,风雨无阻。儿童节、运动会、文艺汇演 …… 学校举办活动,几乎都离不开家长 “深度参与”。买物料、做装饰、排节目、搬道具,家长们自嘲 “快成学校的兼职员工了”。不禁要问,到底是学校在办活动,还是家长在替学校办活动?

更让家长头疼的是,教育任务不断向家庭转移。批改全班试卷、替孩子做手抄报、录制演讲视频、每天打卡接龙…… 这些原本属于教学管理范畴的工作,成了 “家长作业”。对手工、PPT 等不擅长的家长而言,苦不堪言。有人无奈感慨:“我熬三个夜做出来的手抄报,比孩子一整学期做的都多。” 这哪里是教育,分明是折腾。

必须承认,家校合作很有必要,父母的理解、支持与配合是孩子成长的重要支撑。然而,当学校不断将自身职责 “外包” 给家长,甚至以 “集体荣誉”“配合度” 施压,教育天平就已倾斜。这不仅加重家长负担,还让孩子失去体验劳动、承担责任的机会,教师教学管理能力可能在依赖中退化,家庭应有的松弛感和亲子空间被压缩殆尽。教育不是家长代替孩子的长跑,而是各司其职、彼此尊重的共同旅程。

当家长们疲惫地放下抹布,擦掉额头的汗水时,教室里终于焕然一新。可这份“干净”背后,却隐藏着更深的教育隐忧——孩子们去哪儿了?他们本该是这场劳动的主角,却在家长的包办中悄然缺席。

有人说,这是“家校共育”的体现,可真正的共育,不该是家长替孩子完成本该属于他们的成长课题。劳动教育的意义,在于让孩子学会责任与协作,而不是让父母代劳后,再听老师表扬一句“大家辛苦了”。当擦玻璃、摆桌椅成了家长的“必修课”,孩子们失去的不仅是动手能力,更是对劳动的敬畏与成就感。

更值得警惕的是,这种“责任转移”正在蔓延至教育的各个环节。有家长苦笑:“现在连孩子的值日生都要家长‘轮岗’,难道以后考试也要家长代笔?”当学校把管理成本转嫁给家庭,教育的专业性便悄然退场。教师的本职是教书育人,而非“任务分发员”;家长的职责是陪伴引导,而非“学校后勤部”。若边界持续模糊,最终受伤的只会是孩子——他们既学不会独立,也感受不到真正的家校合力。

当然,我们并非否定家长参与的价值。真正的家校合作,应如土壤与阳光的关系:学校提供专业教育,家庭给予情感支持,两者各司其职又自然交融。比如,家长可以和孩子一起讨论如何布置教室,而非直接包办;学校可以设计亲子劳动日,而非单向摊派任务。教育的智慧,在于让每个角色都在合适的位置发光。

改变或许可以从一件小事开始:下一次班级大扫除,请把抹布递到孩子手里。让他们弯腰流汗,让他们懂得一尘不染的教室来之不易。而家长和老师,只需站在身后,给予信任的目光。毕竟,教育的终极目标,是培养能独自面对生活的人——而不是一群永远被代劳的“旁观者”。

网址:开学季,家长越界的无奈,教室该由谁打扫需厘清责任边界 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1273154

相关内容

让家长打扫教室 学校“潜规则”该打破了让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了

教室卫生,该由谁来打扫?

教室卫生,该由谁来打扫?

让家长打扫教室,学校“潜规则”该打破了 | 新京报快评

教室卫生,该由谁来打扫?(金台随笔)

“教室卫生 该由谁来打扫?”引起网友讨论

教室卫生,该不该由家长来打扫?

【讨论】教室卫生,究竟该由谁打扫?家长、学生还是老师?

家长该不该帮孩子打扫教室 道德绑架还是责任教育?