一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统的制作方法

5G的物联网应用广泛,如智能城市中的交通管理、环境监测系统。 #生活知识# #生活感悟# #科技生活变迁# #5G技术应用#

1.本发明属于环境调控管理技术领域,涉及到一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统。

背景技术:

2.随着物联网技术与经济的发展,大多数人对生活环境质量有了更高的追求,室内环境质量的好坏也直接影响了居住人员的身体健康,因此,房屋室内环境的监测与调节也成为了智能家居中一项重要组成部分,为了提高房屋室内环境质量,需要对房屋室内环境监测和调控进行管理。

3.当前对房屋室内环境监测主要是针对房屋室内对应的空气环境进行监测,进而利用新风系统对室内的空气环境进行调控,以达到改善室内环境的目的,很显然,当前对房屋室内环境质量监测和调控管理还存在以下几个方面的问题:

4.1、室内环境一般包含多个维度,比如光线亮度、空气质量或者体感参数等,当前技术主要包括对其中的一个或者两个维度进行监测与分析,没有进行全方面的监测与调控,因此,现有技术中对房屋室内的环境监测还具有一定的局限性,同时也无法实现对室内环境的多维度调控;

5.2、当前对房屋室内环境进行调控时,主要基于监测的基础环境值进行调控分析进而实现环境调控,没有考虑室内人员分布、室内人员的年龄类型、室内人员的行为等参数对环境调控的影响,因此,现有技术中无法有效的提高对室内环境调控的智能性,也无法满足不同年龄层、不同行为类型对环境的调控需求,进而在一定程度上无法实现调控的最大舒适化。

技术实现要素:

6.鉴于此,为解决上述背景技术中所提出的问题,现提出一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统,实现了对房屋室内环境的实时监测和智能调控;

7.本发明的目的可以通过以下技术方案实现:

8.本发明提供了一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统,包括环境监测终端布设模块、环境参数检测模块、室内设备信息获取模块、居住人员基本信息获取与设置模块、人员信息采集模块、环境参数处理与分析模块、室内环境调控终端和数据库;

9.所述环境监测终端布设模块,用于将待监测房屋内部区域为各内部环境检测子区域,在各检测子区域的中心点位置分别布设内部环境监测终端,并将各内部环境检测子区域按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...j,...m,m取值为整数;

10.所述环境参数监测模块,用于利用布设的各内部环境监测终端和各外部环境监测终端分别对待监测房屋对应的各室内环境参数和各室外环境参数进行检测,其中,各室内环境参数分别为光环境参数、体感环境参数和空气环境参数,各室外环境参数分别为室外温度和室外湿度,体感环境参数包括若干体感子参量,空气环境参数包括若干空气子参量;

11.所述室内设备信息获取模块,用于获取待监测房屋室内各设备对应的基本信息,其中各设备对应的基本信息为各设备对应的类型和各设备对应的基本调节信息;

12.所述居住人员基本信息获取与设置模块,用于获取待监测房屋对应的常住人员组合类型,根据待监测房屋常住人员组合类型,进行环境敏感权重设置;

13.所述人员信息采集模块,用于对该待监测房屋内进行人员信息采集;

14.所述环境参数处理与分析模块,用于根据采集的待监测房屋各室内环境参数对应的数值、各室外环境参数对应的数值以及待监测房屋内对应的人员信息,对待监测房屋内的环境参数进行调控分析;

15.所述室内环境调控终端,用于待监测房屋内环境参数对应的调控分析结果,进行对应调控。

16.作为优选方案,所述环境监测终端布设模块还包括进行外部环境监测终端布设,将待监测房屋外部区域划分为各外部环境检测子区域,将各外部环境监测终端依次布设于各外部环境检测子区域对应的中心位置,并将各外部环境检测子区域按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...i,...n,n取值为整数。

17.作为优选方案,所述人员信息采集模块具体采集过程包括以下步骤:

18.将待监测房屋内部区域按照预设顺序进行人员检测点布设,获取各人员检测点布设的位置,将布设的各人员检测点按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...k,...h;

19.将若干红外传感器分别安装至各人员检测点位置,利用各人员检测点位置内的红外传感器进行人员采集;

20.当某人员检测点位置采集到人员时,启动该人员检测点位置区域内的摄像头对该人员进行图像追踪,进而获取待监测房屋内对应的人员信息。

21.作为优选方案,所述常住人员组合类型包括青年组合、青老年组合和青老幼组合,将青年组合对应的环境敏感权重记为α,将青老年组合对应的环境敏感权重记为β,将青老幼组合对应的环境敏感权重记为δ,其中,δ>β>α。

22.作为优选方案,所述环境参数处理与分析模块在对待监测房屋内的环境参数进行调控分析前还包括对监测房屋内人员对应的信息进行初步处理,其具体初步处理过程包括以下步骤:

23.若待监测房屋各人员检测点均未检测到人员,则将该待监测房屋记为无人状态;

24.若待监测房屋某人员检测点位置采集到人员时,则将该待监测房屋记为有人状态,将该检测点位置记为目标检测位置,调取各目标检测位置内摄像头采集的各图像,根据各目标检测位置内摄像头采集的各图像,确认待监测房屋各人员对应的年龄类型和各人员对应的行为类型。

25.作为优选方案,所述环境参数处理与分析模块在对待监测房屋内的环境参数进行调控分析时还包括构建环境调控模型,其具体包括:

26.当待监测房屋为无人状态时,将各空气子参量记为无人状态环境模型因子,根据各无人状态环境模型因子构建无人状态室内环境调控模型;

27.当待监测房屋为有人状态时,将室内环境参数和室外环境参数作为环境调节因子,将人员对应的信息记为人员调节因子,根据环境调节因子和人员调节因子构建有人状态室内环境调控模型。

28.作为优选方案,所述环境参数处理与分析模块用于根据构建的无人状态室内环境调控模型,对待监测房屋内的环境参数进行调控分析,其具体为:

29.获取待监测房屋各内部环境检测子区域中各空气子参量对应的数值,将待监测房屋内各内部环境检测子区域中各空气子参量对应的数值导入无人状态室内环境调控模型中,输出待监测房屋室内空气环境综合调控需求指数;

30.将待监测房屋室内空气环境综合调控需求指数与预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数进行对比,确认待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式和调控方法。

31.作为优选方案,所述待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式和调控方法具体确认过程为:

32.若待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数小于预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数,则将待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式记为无需调控模式,即不触发设备调控指令;

33.若待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数大于或者等于预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数,则待监测房屋室内空气环境对应的调控模式记为需要调控模式,根据待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数,从数据库中提取该空气环境环境综合调控需求指数对应的新风量和新风等级。

34.作为优选方案,所述环境参数处理与分析模块用于根据构建的有人状态室内环境调控模型,对待监测房屋内的环境参数进行分析,其具体分析过程包括以下步骤:

35.根据待监测房屋各外部环境检测子区域对应的室外温度和室外湿度,按照平均值的计算方法获取待监测房屋外部对应的平均温度和平均湿度,将待监测房屋外部对应的平均湿度和平均温度分别记为待监测房屋外部湿度和待监测房屋外部温度;

36.获取待监测房屋内各人员对应的年龄类型和各人员对应的行为类型,将各人员对应的年龄类型进行对比,获取人员组合类型,调取人员组合类型对应的环境敏感权重,根据各人员对应的行为类型,从数据库中调取各人员行为类型对应的各标准室内环境参数,同时根据各人员对应的目标检测位置,获取目标检测位置对应的标准室内环境参数;

37.将各目标检测位置与各内部环境检测子区域位置进行对比,获取各目标检测位置所属的各内部环境检测子区域,并记为目标子区域,将各目标子区域进行编号,依次标记为1,2,...u,...v,v<m;

38.将各目标子区域对应的光环境参数、体感环境参数、空气环境参数、各标准室内参数、外部湿度和外部温度、人员组合类型对应的环境敏感权重导入有人状态室内环境调控模型中,输出各目标子区域对应的室内环境调控需求指数;

39.根据输出的各目标子区域对应的室内环境调控需求指数,确认需调控的各目标子区域和各需调控目标子区域对应的需调控信息。

40.作为优选方案,所述确认需调控的各目标子区域和各需调控目标子区域对应的需调控信息的具体确认过程包括以下步骤:

41.将各目标子区域对应的室内环境调控需求指数与预设的标准室内环境调控需求指数进行对比,若某目标子区域对应的室内环境调控需求指数大于预设的标准室内环境调控需求指数,则该目标子区域记为需调控的目标子区域;

42.将各目标子区域对应的光环境参数、体感环境参数、空气环境参数记为调控类目,获取各目标子区域各调控类目对应的数值与其标准数值进行对比,若某调控类目的数值不符合其标准数值,则将该调控类目记为需调控类目,提取各需调控类目与其标准数值的差值;

43.若某需调控类目与其标准数值的差值大于零,则将该需调控类目的调控方式记为降低调控,将该差值记为调控值,若某需调控类目与其标准数值的差值小于零,则将该需调控类目的调控方式记为增大调控。

44.本发明的有益效果:

45.(1)本发明提供的一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统,通过所述环境参数监测模块、居住人员基本信息获取与设置模块、人员信息采集模块和环境参数处理与分析模块,对待监测房屋室内、室外对应的环境参数以及房屋人员对应的信息进行采集与分析,有效的解决了现有技术中对房屋室内的环境监测还具有一定的局限性的问题,实现了对室内环境的多维度调控,同时有效的提高对室内环境调控的智能性,并且满足了不同年龄层、不同行为类型人员对环境的调控需求,在一定程度上实现了室内环境调控的最大舒适化。

46.(2)本发明在环境监测终端布设模块,通过对房屋室内、室外进行检测子区域划分和监测终端布设,提高了房屋室内以及室外各环境参数检测结果的可靠性,同时通过布设监测终端,实现了对待监测房屋室内环境的实时监测,为后续对室内环境调控提供了数据基础。

47.(3)本发明在室内设备信息获取模块,通过获取待监测房屋内对应的设备信息,便于后续对室内环境调控的执行,提高了后续环境调节的目标性和针对性。

附图说明

48.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

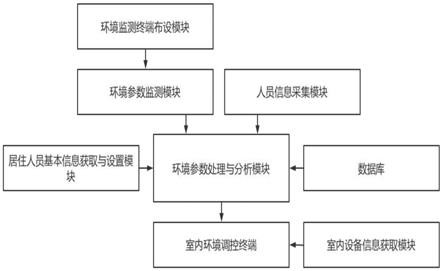

49.图1为本发明系统各模块连接示意图。

具体实施方式

50.下面将结合本发明实施以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

51.请参阅图1所示,一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统,包括环境监测终端布设模块、环境参数检测模块、室内设备信息获取模块、居住人员基本信息获取与设置模块、人员信息采集模块、环境参数处理与分析模块、室内环境调控终端和数据库;

52.所述环境参数处理与分析模块分别与环境参数检测模块、居住人员基本信息获取与设置模块、人员信息采集模块、室内环境调控终端和数据库连接,环境监测终端布设模块

与环境参数检测模块连接,室内设备信息获取模块与室内环境调控终端连接;

53.所述环境监测终端布设模块,用于将待监测房屋内部区域为各内部环境检测子区域,在各检测子区域的中心点位置分别布设内部环境监测终端,并将各内部环境检测子区域按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...j,...m,m取值为整数,同时将待监测房屋外部区域划分为各外部环境检测子区域,将各外部环境监测终端依次布设于各外部环境检测子区域对应的中心位置,并将各外部环境检测子区域按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...i,...n,n取值为整数。

54.需要说明的是,在一个具体实施例中,所述内部环境环境监测终端具体包括第一温度传感器、第一湿度传感器、气体传感器、气体流速检测仪和亮度传感器,外部环境监测终端具体包括第二温度传感器和第二湿度传感器;

55.还需要说明的是,第一温度传感器用于对待监测房屋内各内部环境检测子区域内对应的温度进行检测,第一湿度传感器用于对待监测房屋内各内部环境检测子区域内对应的湿度进行检测,气体传感器用于对待监测房屋内各内部环境检测子区域内对应的氧气浓度、二氧化碳浓度、可吸入颗粒浓度和挥发性有机化合物浓度进行检测,气体流速检测仪用于对待监测房屋内各内部环境检测子区域对应的气体流速进行检测,亮度传感器用于对待监测房屋内各内部环境检测子区域对应的光线亮度进行检测,第二温度传感器用于对待监测房屋各外部环境检测子区域内对应的温度进行检测,第二湿度传感器用于对待监测房屋各外部环境检测子区域内对应的湿度进行检测。

56.本发明实施例本发明在环境监测终端布设模块,通过对房屋室内、室外进行检测子区域划分和监测终端布设,提高了房屋室内以及室外各环境参数检测结果的可靠性,同时通过布设监测终端,实现了对待监测房屋室内环境的实时监测,为后续对室内环境调控提供了数据基础。

57.所述环境参数监测模块,用于利用布设的各内部环境监测终端和各外部环境监测终端分别对待监测房屋对应的各室内环境参数和各室外环境参数进行检测,其中,各室内环境参数分别为光环境参数、体感环境参数和空气环境参数,各室外环境参数分别为室外温度和室外湿度,体感环境参数包括若干体感子参量,空气环境参数包括若干空气子参量;

58.需要说明的是,光环境参数为光线亮度,各体感子参量分别为温度和湿度,各空气子参量分别为氧气浓度、二氧化碳浓度、空气流速、可吸入颗粒浓度和挥发性有机化合物浓度。

59.在一个具体实施例中,所述室内的空气流速、氧气浓度、二氧化碳浓度、可吸入颗粒浓度和挥发性有机化合物浓度是表征室内空气品质的的重要要素,尤其是室内的空气流速与室内空气污染物的扩散与稀释关系很大,通过对室内各空气品质的重要要素进行检测,保障了室内空气环境调控的合理性和科学性,同时该提高室内空气环境调控的精准性,大幅度提升了人员舒适度。

60.所述室内设备信息获取模块,用于获取待监测房屋室内各设备对应的基本信息,其中各设备对应的基本信息包括各设备对应的类型和各设备对应的基本调节信息;

61.示例性的,设备对应的类型包括体感设备、空气设备、照明设备,在一个具体实施例中,所述体感设备为空调,空气设备为新风系统,照明设备为灯泡,设备对应的调节信息为设备对应的调节环境参数类型。

62.本发明实施例通过获取待监测房屋内对应的设备信息,便于后续对室内环境调控的执行,提高了后续环境调节的目标性和针对性。

63.所述居住人员基本信息获取与设置模块,用于获取待监测房屋对应的常住人员组合类型,根据待监测房屋常住人员组合类型,进行环境敏感权重设置,其中,常住人员组合类型包括青年组合、青老年组合和青老幼组合,将青年组合对应的环境敏感权重记为α,将青老年组合对应的环境敏感权重记为β,将青老幼组合对应的环境敏感权重记为δ,其中,δ>β>α;

64.本发明实施例通过获取待监测房屋对应的常住人员组合类型,并进行环境敏感权限设置,提高了后续对待监测房屋室内调控的精准性和智能性,同时更加贴合了不同组合类型对环境调控需求。

65.所述人员信息采集模块,用于对该待监测房屋内进行人员信息采集,其具体采集过程包括以下步骤:

66.1)将待监测房屋内部区域按照预设顺序进行人员检测点布设,获取各人员检测点布设的位置,将布设的各人员检测点按照预设顺序进行编号,依次标记为1,2,...k,...h;

67.2)将若干红外传感器分别安装至各人员检测点位置,利用各人员检测点位置内的红外传感器进行人员采集;

68.3)当某人员检测点位置采集到人员时,启动该人员检测点位置区域内的摄像头对该人员进行图像追踪,进而获取待监测房屋内对应的人员信息。

69.本发明通过对待监测房屋内进行人员信息采集,丰富了室内环境调控的调控依据,提高了室内环境调控的理论参考性。

70.所述环境参数处理与分析模块,用于根据采集的待监测房屋各室内环境参数对应的数值、各室外环境参数对应的数值以及待监测房屋内对应的人员信息,对待监测房屋内的环境参数进行调控分析,其中,在对待监测房屋内的环境参数进行调控分析前还包括对监测房屋内人员对应的信息进行初步处理,其处理过程包括以下步骤:

71.a1、若待监测房屋各人员检测点均未检测到人员,则将该待监测房屋记为无人状态;

72.a2、若待监测房屋某人员检测点位置采集到人员时,则将该待监测房屋记为有人状态,将该检测点位置记为目标检测位置,调取各目标检测位置内摄像头采集的各图像,根据各目标检测位置内摄像头采集的各图像,确认待监测房屋各人员对应的年龄类型和各人员对应的行为类型。

73.其中,确认待监测房屋各人员对应的年龄类型和各人员对应的行为类型具体包括以下步骤:

74.a21、将各目标检测位置内摄像头采集的各图像进行降噪和滤波处理,将预处理后的图像记为处理图像,提取各目标检测位置内各处理图像对应的轮廓;

75.a22、若某目标检测位置内某处理图像中不包含人员轮廓,则将该目标检测位置内该图像记为空白图像,并进行过滤,若某目标检测位置内某处理图像中包含人员轮廓,则将该目标检测位置内对应的该图像记为人员图像,统计各目标监测位置内对应的各人员图像;

76.a23、根据各目标检测位置内各人员图像对应的轮廓,提取各目标监测位置内各人

员图像中各人员对应的面部特征和行为特征;

77.a24、根据各目标检测位置内各人员图像中各人员对应的面部特征,获取该待监测房屋内对应的人员数量和各人员对应的年龄类型,同时根据目标检测位置内各人员图像中各人员对应的行为特征,获取各人员对应的行为类型;

78.需要说明的是,人员对应的年龄类型获取方式为:将各人员对应的面部特征与数据库存储的各年龄类型对应的面部特征进行匹配对比,筛选出各人员对应的年龄类型,其中年龄类型包括幼年、青年和老年,人员对应的行为类型获取方式为:根据各人员对应的面部特征,从各目标检测位置内各人员图像中提取包含各人员面部特征的各人员图像,将该图像记为各人员对应的个人图像,提取各人员在其各个人图像中对应的行为特征,根据各人员在其各个人图像中对应的行为特征获取各人员对应的行为类型,其中,行为类型包括静坐、静躺、运动、走动等。

79.进一步地,所述环境参数处理与分析模块在对待监测房屋内的环境参数进行调控分析时还包括构建环境调控模型,其具体包括:

80.当待监测房屋为无人状态时,将各空气子参量记为无人状态环境模型因子,根据各无人状态环境模型因子构建无人状态室内环境调控模型;

81.示例性,无人状态室内环境调控模型具体为:wr表示无人状态下的空气环境综合调控需求指数,ε1,ε2,ε3,ε4,ε5为预设调控系数,ε1+ε2+ε3+ε4+ε5=1,qe,qs,lv,kl,hf分别表示为室内氧气浓度、二氧化碳浓度、空气流速、可吸入颗粒浓度和挥发性有机化合物浓度,ye,ys,yv,yk,yh分别为预设的室内对应的标准氧气浓度、标准二氧化碳浓度、当前季节对应的标准空气流速、标准可吸入颗粒浓度和标准挥发性有机化合物浓度。

82.当待监测房屋为有人状态时,将室内环境参数和室外环境参数作为环境调节因子,将人员对应的信息记为人员调节因子,根据环境调节因子和人员调节因子构建有人状态室内环境调控模型。

83.示例性地,有人状态室内环境调控模型具体包括光环境调控子模型、体感环境调控子模型和空气环境调控子模型,将光环境调控子模型、体感环境调控子模型和空气环境调控子模型进行整合组成有人状态室内环境调控模型,其中,

84.所述光环境调控子模型具体为gt为亮度调控需求指数,ld为室内亮度,yd为室内标准亮度;

85.所述体感环境调控子模型具体为st为体感调控需求指数,wd,sd分别表示室内温度、室内湿度,yw,ys分别表示标准室内温度、标准室内湿度,sw,δd,es,δs分别表示为室外温度、标准室内外温度差、室外湿度、标准室内外湿度差。

86.所述空气环境调控子模型具体为

wr

′

为有人状态下的室内空气环境综合调控需求指数,ye

′

,ys

′

,yv

′

,yk

′

,yh

′

分别为标准室内氧气浓度、标准室内二氧化碳浓度、当前季节对应的标准室内空气流速、标准室内可吸入颗粒浓度和标准室内挥发性有机化合物浓度。

87.所述有人状态室内环境调控模型具体为yr=(η1*gt+η2*st+η3*wr

′

)*μ,η1,η2,η3为预设因子,μ表示人员组合类型对应的环境敏感权重,μ取值为α或β或δ。

88.在一个实施例中,所述环境参数处理与分析模块用于根据构建的无人状态室内环境调控模型,对待监测房屋内的环境参数进行调控分析,其具体为:

89.b1、获取待监测房屋各内部环境检测子区域中各空气子参量对应的数值,将待监测房屋内各内部环境检测子区域中各空气子参量对应的数值导入无人状态室内环境调控模型中,输出待监测房屋室内空气环境综合调控需求指数;

90.b2、将待监测房屋室内空气环境综合调控需求指数与预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数进行对比,确认待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式和调控方法。

91.在上述实施例基础上,所述待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式和调控方法具体确认过程为:

92.a.若待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数小于预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数,则将待监测房屋待监测房屋室内空气环境对应的调控模式记为无需调控模式,即不触发设备调控指令;

93.b.若待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数大于或者等于预设的室内空气环境对应的标准综合调控需求指数,则待监测房屋室内空气环境对应的调控模式记为需要调控模式,根据待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数,从数据库中提取该空气环境环境综合调控需求指数对应的新风量和新风等级。

94.在另一个实施例中,所述环境参数处理与分析模块用于根据构建的有人状态室内环境调控模型,对待监测房屋内的环境参数进行分析,其具体分析过程包括以下步骤:

95.c1、根据待监测房屋各外部环境检测子区域对应的室外温度和室外湿度,按照平均值的计算方法获取待监测房屋外部对应的平均温度和平均湿度,将待监测房屋外部对应的平均湿度和平均温度分别记为待监测房屋外部湿度和待监测房屋外部温度;

96.c2、获取待监测房屋内各人员对应的年龄类型和各人员对应的行为类型,将各人员对应的年龄类型进行对比,获取人员组合类型,调取人员组合类型对应的环境敏感权重,根据各人员对应的行为类型,从数据库中调取各人员行为类型对应的各标准室内环境参数,同时根据各人员对应的目标检测位置,获取目标检测位置对应的标准室内环境参数;

97.c3、将各目标检测位置与各内部环境检测子区域位置进行对比,获取各目标检测位置所属的各内部环境检测子区域,并记为目标子区域,将各目标子区域进行编号,依次标记为1,2,...u,...v,v<m;

98.c4、将各目标子区域对应的光环境参数、体感环境参数、空气环境参数、各标准室内参数、外部湿度和外部温度、人员组合类型对应的环境敏感权重导入有人状态室内环境调控模型中,输出各目标子区域对应的室内环境调控需求指数;

99.c5、根据输出的各目标子区域对应的室内环境调控需求指数,确认需调控的各目标子区域和各需调控目标子区域对应的需调控信息。

100.基于上述实施例,所述确认需调控的各目标子区域和各需调控目标子区域对应的需调控信息的具体确认过程包括以下步骤:

101.c51、将各目标子区域对应的室内环境调控需求指数与预设的标准室内环境调控需求指数进行对比,若某目标子区域对应的室内环境调控需求指数大于预设的标准室内环境调控需求指数,则该目标子区域记为需调控的目标子区域;

102.c52、将各目标子区域对应的光环境参数、体感环境参数、空气环境参数记为调控类目,获取各目标子区域各调控类目对应的数值与其标准数值进行对比,若某调控类目的数值不符合其标准数值,则将该调控类目记为需调控类目,提取各需调控类目与其标准数值的差值;

103.c53、若某需调控类目与其标准数值的差值大于零,则将该需调控类目的调控方式记为降低调控,将该差值记为调控值,若某需调控类目与其标准数值的差值小于零,则将该需调控类目的调控方式记为增大调控。

104.需要说明的是,在一各具体实施例中,所述需调控类目包括亮度、温度、湿度和空气环境。

105.本发明实施例通过对待监测房屋室内、室外对应的环境参数以及房屋人员对应的信息进行采集与分析,有效的解决了现有技术中对房屋室内的环境监测还具有一定的局限性的问题,实现了对室内环境的多维度调控,同时有效的提高对室内环境调控的智能性,并且满足了不同年龄层、不同行为类型人员对环境的调控需求,在一定程度上实现了室内环境调控的最大舒适化。

106.所述数据库用于存储各空气环境环境综合调控需求指数对应的新风量、新风等级、各年龄类型对应的面部特征和各行为类型对应的各标准室内环境参数。

107.室内环境调控终端,用于待监测房屋内环境参数对应的调控分析结果,进行对应调控。

108.具体地,当待监测房屋室内处于无人状态且空气环境对应的调控模式为需要调控模式时,将待监测房屋室内空气环境环境综合调控需求指数对应的新风量和新风等级分别记为需求新风量和需求新风等级,将待监测房屋室内对应的需求新风量和需求新风等级发送至该待监测房屋对应的新风系统,控制该新风系统按照其需求新风量和需求新风等级进行调控;

109.具体地,当待监测房屋室内处于有人状态且目标子区域某调控类目需要调控时,获取各目标子区域对应的位置,根据各目标子区域对应的各需调控类目,获取各目标子区域对应的需调控设备,启动各目标子区域各调控设备按照其各对应调控方式和调控值进行调控。

110.在一个具体实施例中,假设某目标子区域对应的需调控类目为温度和亮度时,启动该目标子区域的照明设备按照其调控方式和调控值进行调控,其中照明设备包含多个灯珠,不同亮度对应不同灯珠数目,通过灯珠数目进行调控,同时启动该目标子区域内对应的空调按照其调控方式和调控值进行调控。

111.以上内容仅仅是对本发明的构思所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员

对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的构思或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

网址:一种基于物联网的房屋室内环境监测智能调控管理系统的制作方法 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/319914

相关内容

基于物联网的室内环境监测控制系统设计一种室内环境智能调节系统的制作方法

基于物联网的智能厨房安全监测系统

基于物联网的智能家居环境监测调节系统的设计

一种室内照明装置的智能控制及环境监测系统的制作方法

一种用于室内环境健康智能调控系统

物联网的环境监测系统

基于STM32的智能家居环境监控与控制系统

基于单片机和 WiFi 的智能室内环境监控系统设计

基于物联网技术的牛舍环境监控系统设计