破除化疗认知误区,倡导健康生活方式

绿色生活方式提倡的社区活动倡导健康生活方式 #生活乐趣# #生活质量# #绿色生活方式# #社区活动组织#

今年全国肿瘤防治宣传周主题为“科学防癌,健康生活”,在这个关乎全民健康意识提升的重要时段,淋巴瘤作为我国常见的恶性肿瘤之一,愈发受到关注。近年来,随着生活方式改变、老龄化加剧,其发病率呈上升趋势,淋巴瘤发病的原因?如何科学认识、有效防治淋巴瘤?淋巴瘤患者如何进行科学管理?针对这些患者关心的话题,记者专访了首都医科大学附属北京世纪坛医院淋巴肿瘤科主任仲凯励。

首都医科大学附属北京世纪坛医院淋巴肿瘤科主任仲凯励

曲折抗癌路

一个淋巴瘤患者的重生奇迹

“有一位患者,从2011年开始就在我这里接受治疗,他的故事非常曲折。”仲凯励医生回忆道,“他被诊断为T细胞淋巴瘤,这种淋巴瘤长在皮肤上,比较少见。起初,患者身上出现鼓包,这些包不断生长,还会破溃、流水。化疗后一个月就复发了,二线治疗效果也不理想。”

2011年,这位患者病情危急,国内治疗手段有限,仲凯励医生建议他参加西达本胺的临床试验,病情得到了一年半的控制。然而,疾病再次复发,由于当时治疗选择有限,加上患者家庭条件允许,他选择前往美国治疗。

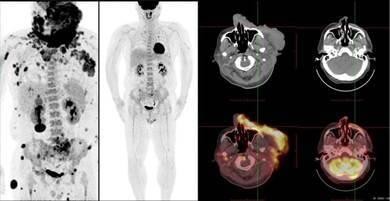

患者2021年复发时、如今病情得到有效控制的前后对比图(仲凯励供图)

在美国的六年里,患者幸运地入组了当地的临床试验。但在2021年,病情突然反复,由于特殊时期耽搁了半年,病变全面爆发,十分严重。患者全身长满了像蘑菇一样的病变,脸上布满疤痕,神志模糊,头面部病变严重到连核磁机器都进不去。

“当时他来找我,我都觉得他是来告别的,而不是看病。”仲凯励医生感慨地说,“但我们并没有放弃,从2023年开始,我们采用多个新药联合治疗方案,经过两年的努力和精心治疗,他的病情得到有效控制,基本恢复正常生活,能像常人一样外出旅游。”

这位患者的经历让仲凯励医生深刻体会到,病人的坚持和医生的努力同样重要。从过去药物匮乏到如今新药不断涌现,医生和患者携手共进,可以为生命争取更多机会。

科学认知淋巴瘤

症状、诊断与治疗

2022年数据显示,北京每年约有十万分之十的人患淋巴瘤,全国每年约十四万左右新发病例 。预计到2030年,淋巴瘤在我国的发病率将与欧美国家持平,在恶性肿瘤发病率中进入前8位,且60岁以上患者约占70%,但年轻人也并不罕见,十几岁发病的情况也时有发生。

“虽然淋巴瘤发病率逐年上升,但它也是治疗进展最快的肿瘤之一。”仲凯励医生强调,“即使是晚期患者,仍有部分可以争取长期生存。因此,早诊断、早治疗至关重要。”

淋巴瘤是一类起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤,没有良性的说法。仲凯励医生介绍,淋巴瘤最经典的症状是无痛性淋巴结的进行性增大,没有伴随任何症状,却莫名生长且逐渐增大,消炎无效,这种情况需高度警惕。不过,这也并非绝对,比如年轻人熬夜、口腔溃疡等明确诱因导致的淋巴结肿大,往往是身体的正常抗炎反应,不用过于紧张。

“对于公众来说,自我查体非常重要,尤其是老年人。像乳腺自我体检一样,定期摸摸脖子、腋窝等部位,检查是否有疙瘩。如果发现淋巴结肿大且不疼,应及时就医鉴别。一般来说,几毫米的淋巴结绝大部分问题不大,但不能仅依据大小判断,还需结合质地、病史、相关症状和表现综合分析。”仲凯励医生说。

复杂分型与精准诊断

淋巴瘤诊疗的关键密码

淋巴瘤的分类复杂,主要分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤两类,其中霍奇金淋巴瘤占比不到10%,其余均为非霍奇金淋巴瘤。仲凯励医生指出,非霍奇金淋巴瘤中,B细胞淋巴瘤约占三分之二,T细胞淋巴瘤占三分之一,而B细胞和T细胞淋巴瘤又各自包含多种常见和不常见的类型。不同类型的淋巴瘤在治疗策略和预后上存在差异,因此,患者一定要寻求专科治疗。

值得注意的是,由于其高度异质性和复杂的分型,淋巴瘤的诊断必须依靠专业的病理检查。病理检查是确诊淋巴瘤的关键,通过对病变组织进行组织学分析,确定淋巴瘤的分型。“还需结合临床检查,如影像学检查中的PET- CT,这是一种特殊的CT,对淋巴瘤的诊断有重要价值。根据病变部位不同,还需进行其他合适的检查方法,如脑部病变需做核磁,胃肠道病变要做胃肠镜,以及骨髓穿刺检查等。”仲凯励医生强调。

“确诊过程中,淋巴瘤有时被医生称为‘鬼瘤’,因为它可生长在身体任何部位,如鼻子里、鼻窦、子宫、肠子、胃里,脑子里,甚至舌头上,症状表现多样,难以通过单一症状确诊,往往在排除其他疾病后才考虑淋巴瘤。”仲凯励医生谈到。

“淋巴瘤的治疗方法多样,化疗是常用手段之一。”仲凯励医生表示,虽然化疗可能会让患者和家属有所顾虑,但对于淋巴瘤患者来说,化疗能为相当一部分人提供更长的生存机会。

生活方式与预防

构筑淋巴瘤防治的第一道防线

淋巴瘤的发病虽没有特定的单一因素,但不良生活方式对免疫系统的刺激不容忽视。仲凯励医生介绍,烟酒对淋巴瘤患者不利,熬夜、压力大、焦虑等因素会影响免疫力,进而增加患病风险。过敏、自身免疫病、乙肝等免疫系统异常情况,也与淋巴瘤发病相关,自身免疫病患者和乙肝病人患淋巴瘤的概率高于正常人。

仲凯励医生强调,对于预防自我查体很重要,尤其是老年人。50岁左右及以上人群,应重视淋巴结筛查,同时关注其他肿瘤的筛查。从事长期接触放射性物质、化学物质(如苯)等特殊行业的人群,更要提高警惕,做好防护和定期检查。

“目前,淋巴瘤虽没有针对性的疫苗预防,但保持健康的生活方式,规律作息、合理饮食、适当运动、保持良好心态,有助于维持免疫系统的正常功能,降低患病风险。”仲凯励医生说。

走出认知误区

树立科学的淋巴瘤防治观

在临床治疗中,仲凯励医生发现公众对淋巴瘤存在不少认知误区。

一方面,很多老年人及家属对化疗存在恐惧和抵触心理,认为年龄大了不能承受化疗风险,担心化疗的副作用,甚至拒绝化疗,这在一定程度上影响整体治疗效果。实际上,对于部分淋巴瘤患者,化疗是有效的治疗手段,放弃化疗可能错失最佳治疗时机。

另一方面,有些人对淋巴结肿大不够重视,或者过于恐慌,正确的做法是保持客观科学的态度,发现异常及时就医,让医生进行专业鉴别诊断,以便早期发现疾病,提高治疗效果。

“在淋巴瘤的治疗过程中,化疗是重要手段之一,但化疗对患者身体素质要求较高,化疗剂量与疗效相关,这意味着患者需具备足够良好的身体条件承受化疗带来的影响。同时,心理因素对患者至关重要,过度焦虑、恐惧等负面情绪会影响免疫功能,而淋巴瘤本身就是免疫系统疾病,不良情绪可能会加重病情。”

仲凯励医生认为,对于淋巴瘤患者来说,心理状态至关重要。患病后,患者不仅要面对治疗的痛苦,还要承受生活上的压力和对疾病复发的恐惧。因此,社会和家庭的支持不可或缺,患者自身也要保持强大的内心。积极的心态有助于提高免疫力,更好地应对疾病。

“我有一位患者,确诊前就因过度焦虑濒临崩溃。”仲凯励医生说,心理状态直接影响免疫功能,而免疫功能又与淋巴瘤密切相关。因此,患者需要积极调整心态,必要时需求专业帮助。

在肿瘤防治宣传周的背景下,普及淋巴瘤科学防治知识尤为重要。仲凯励医生强调,公众应正确认识淋巴瘤,了解其症状和早期筛查方法,提高早期发现疾病的能力。“在治疗期间,淋巴瘤患者由于免疫系统受到影响,容易发生感染,如卡肺、真菌感染、巨细胞病毒感染等。患者需要格外注意,避免感染,一旦出现感染症状,应及时就医治疗。”

仲凯励医生还提醒,淋巴瘤患者治疗后需要长期随访。头两年每三个月随访一次,之后半年一次,再往后一年一次。通过定期随访,医生可以及时发现问题,调整治疗方案,提高患者的生存质量。

淋巴瘤的防治是一场科学与人文交织的战役。通过科学认知、早期筛查、精准诊断、有效治疗和人文关怀,相信越来越多的淋巴瘤患者能够在与病魔的斗争中重获新生,拥抱美好的生活。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。网址:破除化疗认知误区,倡导健康生活方式 https://www.yuejiaxmz.com/news/view/1171788

相关内容

数字化健康乡村:倡导健康生活方式破除饮食误区,倡导科学饮食观

加强科学指导 破除用药误区

正确认识流感:破除7大常见误区 守护健康

倡导健康生活理念 倡导健康生活方式

普及健康知识,倡导文明健康生活方式

健康养生知识讲座,倡导健康生活方式

普及健康知识倡导文明生活方式

加强科学指导 破除用药误区

告别戒烟认知误区,拥抱健康无烟生活